こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です、

今回は予算特別委員会、主に区民費の中から他委員との質疑含めてピックアップして内容をお伝え致します。

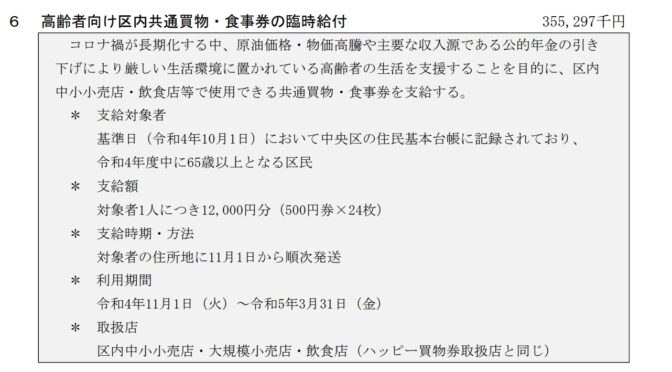

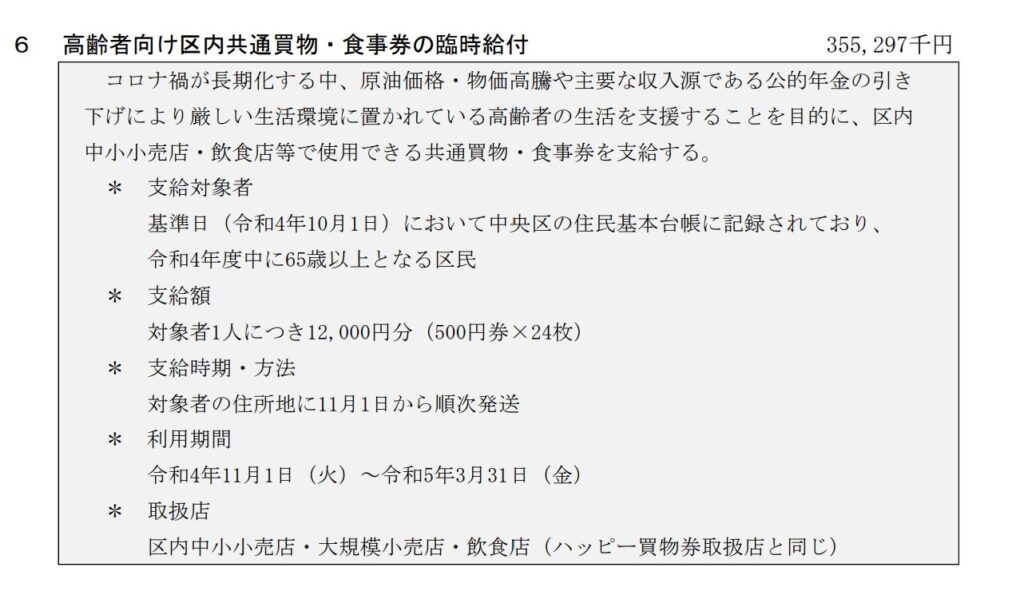

【令和7年度区内共通買物・食事券(ハッピー買物券)について】

▶️令和6年区内共通買物券については、物価高騰で苦しむ区民の方々への支援という側面を強めたためプレミアム率が30%に上がったということもあり、区民の方でも買えない人もいた。来年度についてはプレミア率は25%に戻した上で発行数を拡大、総額も26億円から30億円に増額。

また、区民在勤者を対象に事前申込制とし、申込多数の場合は区民優先の上で抽選。キャンセル未購入分は繰り上げ当選とする

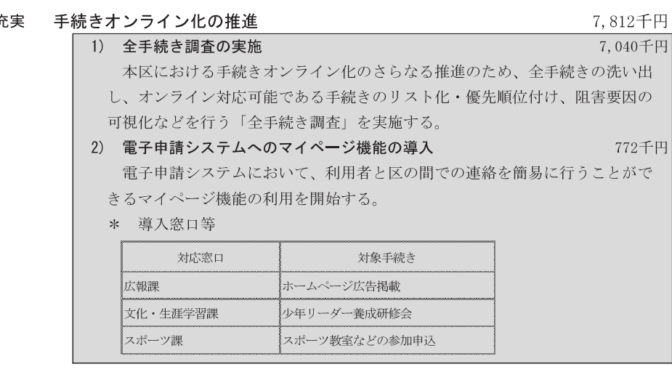

事務手続きの委託費用は2億4000万、委託経費の軽減でいうとデジタル化も一つの要素ともなるが、今後の全庁的な統合アプリの状況なども踏まえて今後検討していきたい。

【晴海まつりについて】

▶️第二回晴海まつりについては前年度予算1200万円→1800万円へ拡大。

第一回晴海まつりについてはおよそ6300人の方に来場して頂いた。地域の方のご協力を得ながら、新しい街に新しいイベントということで手探りで進めた。また、開設1年を迎えたはるみらいの施設をアピールしたいという狙いもあった。

一方で来場者からは非常に寒かったというご意見も多かったため、実施時期は少し考える。第二回は11月の上旬に開催出来ないか調整中。内容も第一回はスモールステップで始めていたが、最終的には晴海地区全体を巻き込めるように、地域団体との連携、エリア的にもはるみらいだけでなく、晴海ふ頭公園の活用も視野に東京都や指定管理者とイベントできないかを考えている。

Q.デジタルアトラクションは非常に盛況だった。予約システム、並ばなくても良かっという側面はあるものの、一々名前、住所年齢も入力しなくてはいけないのか、という声もあったが?

→内容はかなり試行錯誤を行った。デジタル取り入れて喜んでもらえるかという議論は地域の方々ともあった、新しい建物を使う中で、晴海地域には小さなお子様が多いので出来る限り楽しんでもらえるようにということでデジタルアトラクションを導入した。今回どれだけの来場者が集まるかわからなかったため、雪まつりの予約システムを取り入れた。様々なデータも集まったので、今後に向けた改善点は積極的に改善して二回目に繋げたい。

また、水辺に囲まれた晴海を感じてもらえるように臨港消防署や水産庁となるべく合わせて一緒にできないかを協議していきたい。課題、反省点を生かして進めていく。

【水上スポーツについて】

▶️晴海3丁目朝潮運河船着場を活用して、水上スポーツを楽しめる施設を令和9年度に開設する。ボートやカヌーなどを体験出来るような本格的な施設に。

→令和7年度に基本設計実施設計に入り、令和8年度に工事、令和9年度に開設予定。安全・安心に運用出来るように知見を有する団体の検証利用を実施する。水辺に囲まれた中央区として水辺を生かす取り組み、水辺の施策は重要となっていく、区民が水辺に親しめるようなスポーツ環境を考えていく。手漕ぎボートではなくあくまでスポーツ、将来的な目標ではボートやカヤックの大会が開かれている光景、大人も子供も気軽に練習したり協議したり、愛着を感じることができるような水辺環境を整備したい。