こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

本日、令和6年度中央区議会臨時会が閉幕し、各種委員会等の人事が固まりました。

私は昨年度に引き続き、子ども子育て・高齢者対策特別委員会の副委員長を拝命致しました。

引き続き子ども子育て・福祉の問題は中央区の大きな課題であり、解決すべき問題も山積みです。

一つ一つより良い区政にアップデート出来るように尽力したいと思います。

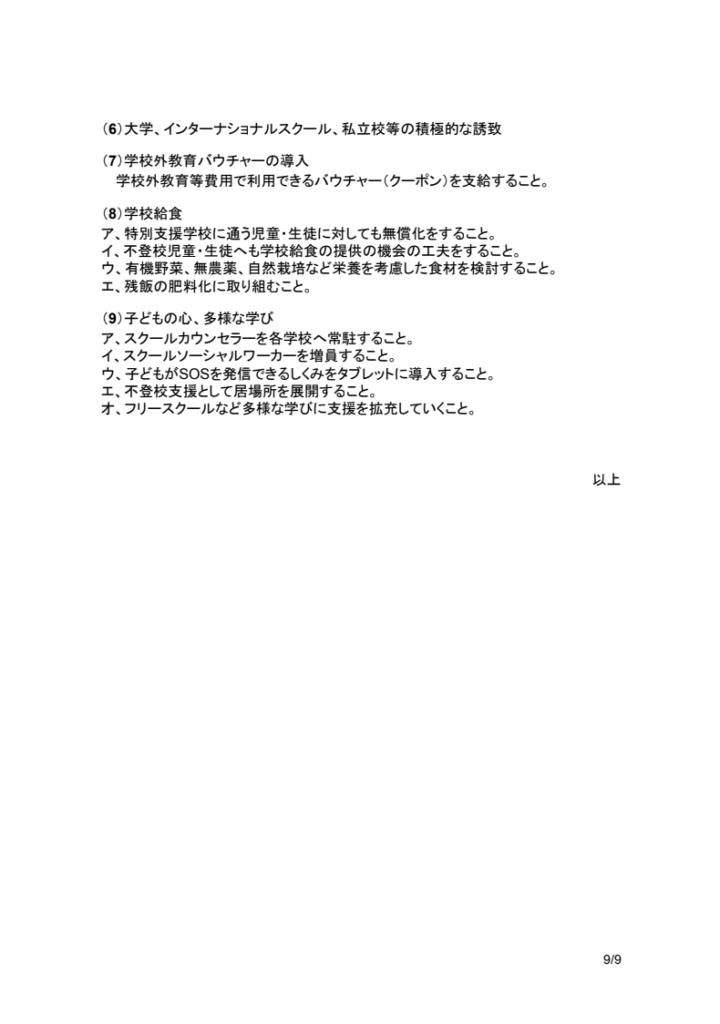

また、新年度より会派「かがやき中央」の構成が変更となります。

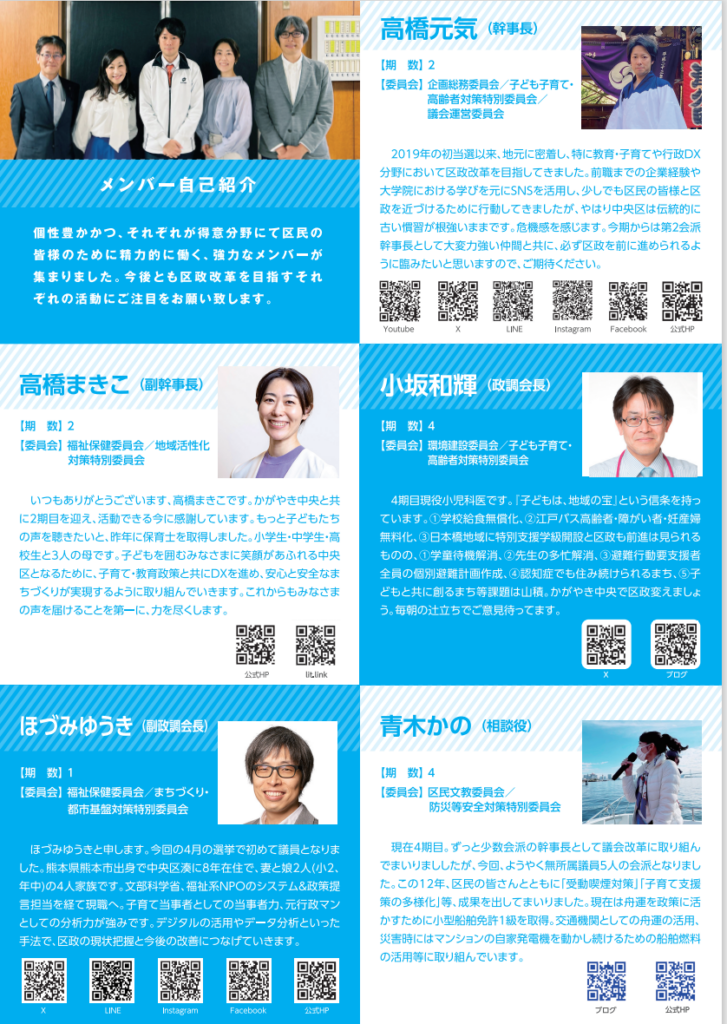

昨年度までは存在感の大きい中央区議会第二会派として、青木かの議員、小坂和輝議員、高橋まきこ議員、ほづみゆうき議員と共に区政のアップデートを目指して精力的に活動を続けておりました。

本年度からは新たに都民ファーストの会のアルールうた子議員が加わり、6人体制となります。

かがやき中央は、それぞれが個性的なバックボーンや得意な政策分野を持ちつつ、毎日区民の方々からのご相談の解決のため集まり議論や調査、理事者や議会との調整に走るという、チームとしても更に大きなまとまりと力を持って活動出来ていたと思います。

実はこれまで中央区議会の歴史の中でも、与党自民党等を除いて6人という規模で会派がまとまったケースは非常に稀でした。

やはり数は力となり得ますし、より区民の方々からのご要望を実現するために活動しやすくなったとも言えます。

しかしながら、先日の記憶に新しい晴海ふ頭公園の諸問題や、特に今年度は築地市場跡地の再開発や臨海地下鉄新線、或いは今後の晴海エリアや日本橋エリア等の再開発など、東京都と緊密に連携しながら解決しなくてはいけない、つまりは中央区だけでは解決が難しい問題が多くなります。また、東京都が推進する子育て分野などの施策も、中央区が採用するためには東京都との連携も必要となります。オリンピックの時も非常に感じていましたが、中央区と東京都との連携はもっと発展させなくてはなりません。

その上でアルールうた子議員は、昨年度も母体である都民ファーストの会を通じて東京都の担当部局と調整に走るなど精力的に活動をされていた議員のお一人です。

より良い区政を実現するために、中央区議会かがやき中央と東京都との連携という観点からも非常に大きな変化をもたらして頂けると思います。

改めて、動いて頂いた皆様に感謝を申し上げますと共に、区民の皆様には政策実現という結果でお示しをする、というお約束をより確実に果たしたいと思います。

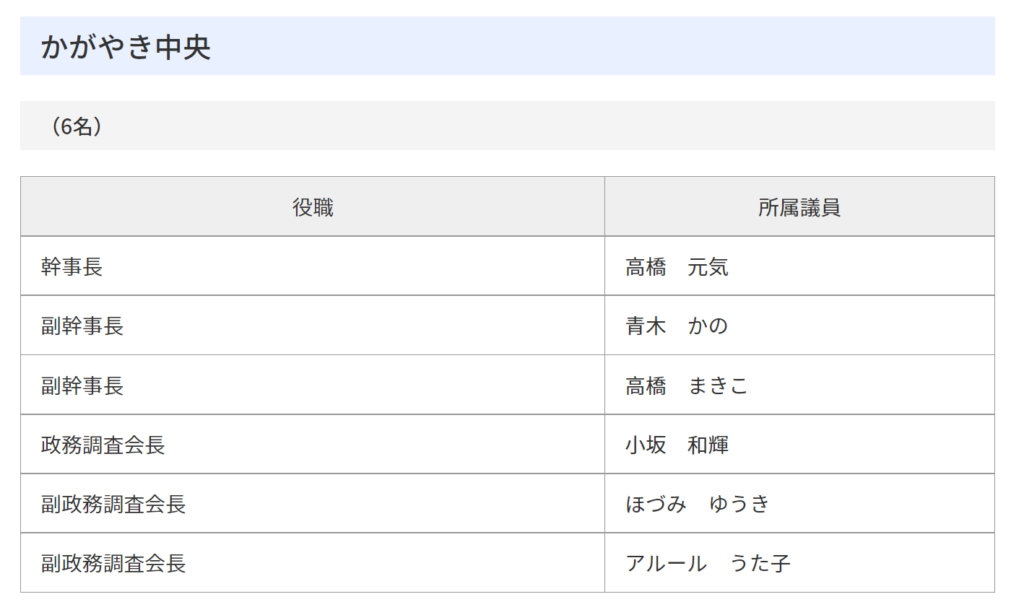

会派の役員構成と致しましては、

幹事長 高橋元気

副幹事長 青木かの

副幹事長 高橋まきこ

政調会長 小坂和輝

副政調会長 ほづみゆうき

副政調会長 アルールうた子

となります。

何かご相談やご要望等がございましたら、それぞれのメンバーにご相談頂くか、かがやき中央共通要望フォームにご連絡をお願い致します。

↑昨年作成した会派の紹介チラシもアップデートする予定です。こちらにそれぞれの得意分野等も記載しております。

なお、今回国政的には無所属系議員の会派に政党所属議員が合流する形となりましたが、

会派として特定政党や選挙における特定候補者に対する支持を表明するものではありません。

かがやき中央は会派内ルールとして会派規則を定めています。

大枠、ほとんどの政策が一致しているからこそ会派として政策集団を形成している訳ですが、政党や様々なバックボーンの議員が集まっている事から、細かい主張が異なる可能性はやはりあります。

多種多様な構成を認めており、単一政党で構成されている訳ではないからです。

我が会派の結成目的としても中央区における政策実現を第一としているため、議会活動と政治活動(選挙活動)は切り分けています。

つまり、普段の政治活動はもちろん、選挙においては誰を応援しようが自由です。

会派全体として特定の政治スタンスを取るわけではない、という点をご理解頂ければ幸いです。

また、幹事長として1年間、中央区版アベンジャーズ的な強力なメンバーのまとめ役を仰せつかって来ましたが、やはりそれぞれが非常に優秀かつ素晴らしい議員の方々です。

その力をどのように結集してどのベクトルに向けて進むのが最も政策実現という結果に結びつくのかと私も非常に考えた1年でありました。

結果、とても前に進んだ事項も沢山あります。

しかしながらこれは我々が単独で成し遂げたものではなく、議会の他会派の皆様と協力して議会30人で前に進んだ1年間でした。

その歩みがなかなか皆様にスピーディーには見えなかったとしても、確実に前に進んでいます。種まきの1年であったと言えます。

本年度の1年は更に前に進めるように牽引していきたいと思います。

その上で改めて区民の皆様に申し上げたいのは、私の会派幹事長としての方針です。

私は目標の実現のためには、対決や対立或いはパフォーマンスではなく、対話を重視します。

もちろん我々は世間一般的には野党の集まりであるかとは思いますが、反与党!反区長!!のような政策実現には繋がらない無意味なことをするつもりはありません。

区民の皆様からそれぞれが付託を受けた立場であり仕事ですので、とにかくみんな仲良くというつもりはありませんし、言うべきことは言い、やるべきことは提案します。

しかしながら、どのように持っていくことがその政策実現の可能性が高いか、が私の判断基準になりました。

議会と区長(中央区)は地方自治法上対等な立場ではありますが、政策を具体化し、予算実行するのはあくまで行政ですので、議会与党や区長、理事者の方々に対して誠心誠意説明し、頭を下げてお願いすることもあると思います。または、積極的にまずは調査や議論をしてくださいと持ち掛けることもあります。

その上でこの1年間議会全体として非常に前向きに議論をして頂き、前向きに進んできました。今中央区議会は本当に素晴らしい状態にあると私は思っています。

もしかしたら、あいつは丸くなったとか、最近全然活動していない(あるいは寿司ばっかり握っている)と思われる方もいらっしゃるかもしれません。(否定できない部分はある)

ただ実は前4年間より遥かに各方面に奔走し、水面下で様々な調整や議論を持ちかけるなど身を粉にして活動しています。

これだけの素晴らしい議員がメンバーですので、幹事長としては自分が輝くよりも、メンバーが活動を通じて政策が実現するためにはどうすれば良いか、輝かせるためにはどう動けばいいかということを第一に考えています。

自由に活動をして貰い、何かあれば私が謝りに行くことが仕事だと思っています。(最近は大体謝ってます)

いずれにせよ、これからの中央区議会やかがやき中央に是非期待して頂ければ幸いです。