こんばんは!!

前回から遅くなりましたが、一般質問の後半戦です。

前半(中央区パートナーシップ制度の導入について)はこちら

▶録画放送はこちら

▶質問原稿全文はコチラ

【動物愛護・動物福祉(アニマルウェルフェア)について】

中央区においては令和2年12月末時点において飼い犬の登録数は6280頭におよびます。

街中を観れば飼い犬と自由に散歩を楽しむ風景が広がり、ドッグランや近くの公園では飼主の方同志が談話をする温かい光景が見られます。

私も愛犬を本当の家族として迎え一緒に暮らす一人として、素晴らしい街であると感じております。

さて動物愛護の先進国というとドイツやイギリス、スイス等の欧米諸国やオーストラリアなどが挙げられます。

これらの国はしっかりと動物愛護の精神を法律や条例で明確にしております。例えばスイスではすべての犬にマイクロチップを埋め込み、中央データベースへの登録を義務付けることにより犬の違法取引を抑制しています。ドイツではティアハイムと呼ばれる民間の動物保護施設で犬たちは保護され、整った生活環境で暮らしながら新たなドッグオーナーとの出会いを待っています。このような欧米諸国ではペットショップ自体もほとんどなく、犬・猫の殺処分ゼロを実現している国だと言われています。

こうした欧米諸国で定着しているのは、アニマルウェルフェアという概念です。

直訳すると「動物福祉」ですが、これは「人も動物も満たされて生きる」という概念であり、畜産にあたり、動物が不必要な苦痛やけがを負うことを避け、自由な行動を約束した快適な飼育環境で飼育する生産システムを指します。

EUでは犬・猫や家畜など人間の飼養下にある動物に限らず、野生動物を含めた全ての動物を対象に致傷行為などを禁止し、飼主など責任を有する者が動物に適切な環境・食事などを与えていないと判断される場合、または動物が苦痛を受けていると判断した場合、検察官が改善などの措置を講ずることが出来るものとしています。

日本においてもこれらの国際協定に加盟しておりますが、動物保護団体ワールド・アニマル・プロテクションが作成した動物保護指標によると、A~Gの7段階評価で、日本は2020年にE評価を受けています。理由としては日本の動物愛護法は、もっぱら愛玩動物を対象としており農用目的で飼養される動物に適用されないこと、小中学校でのアニマルウェルフェア教育が行われていないこと等が挙げられます。また、最近ではオリンピックの選手団約10名が東京大会のアニマルウェルフェアの基準が低すぎると抗議し、改善要求の声明を出すという事案が発生しています。

このような欧米諸国と日本の動物愛護精神における決定的な違いは、簡単に言えば意識の差です。 例えばドイツでは犬を飼うときに徹底した、しつけ・トレーニングを行います。そのため電車やバスなどの公共機関も犬と一緒に乗ることが出来ます。人間が子どもを教育する感覚で当然のようにトレーニングスクールに通わせます。また、

6時間以上の犬の留守番は虐待となり、

1日最低2回、計3時間以上屋外へ連れて行かねばならない、

など厳格な法律が施行されています

そして、街中では動物愛護福祉団体等による広告がテレビの新聞や電車の広告欄に溢れ、明るい音楽と共に動物福祉が身近に感じられるようになっています

さて、中央区は前述のとおり東京オリンピック・パラリンピックが開催される国際都市になります。どのような開催形態になるかはまだ分かりませんが、その際に良い意味でも悪い意味でも動物愛護に関する文化の違いというものを目の当たりにするでしょう。

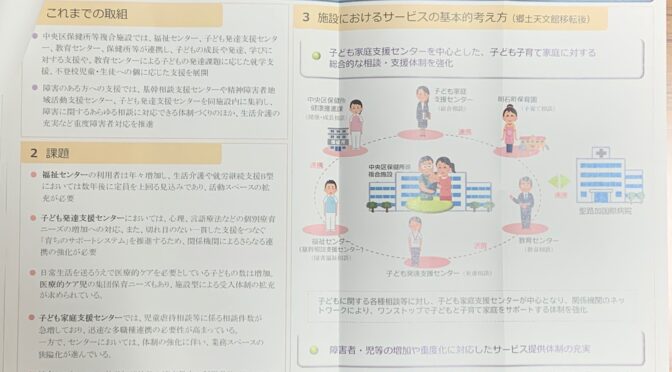

一方で現状において本区におかれましても、様々な施策を実施されています。

その施策を中心に何点かお伺い致します

Q.1

動物愛護およびアニマルウェルフェアに関する本区の基本的な考え方や今後の施策についてお考えをお聞かせください。

また、小中学校における教育の面において動物愛護やアニマルウェルフェアの概念を教えていく必要があると思いますが、現状の実施状況を教えてください

本区としては動物愛護法に基づく国の指針に従い、動物との共生推進員制度をはじめ、動物愛護講習会や犬のしつけ方教室を開催するとともに、区のおしらせ、HPによる周知やリーフレットの配布などの普及啓発を積極的に行っている。動物を命あるものとしてその尊厳を守り、大切に扱うというアニマルウェルフェアに通じるものと認識している

Q.2

区民の意識向上という観点や、外国人観光客へのアピールも含めて区内掲示板や江戸バス等交通機関に動物愛護・動物福祉に関する広告等も積極的に掲載してはどうか。

また、譲渡会のお知らせなどについてもLINE公式アカウント等区の公式SNSを活用して発信してはどうか.

区内掲示板や江戸バスへの広告提出については現在のところ考えていない。譲渡会など具体的な取り組みの周知については各種SNSやLINE公式アカウントを活用する方向で調整を行っている

Q.3

現在定期開催がされている犬のしつけ方教室の定員拡大や開催頻度の増加を提案致しますが、本区のお考えをお示しください

犬のしつけ方教室は例年20人定員であったが、コロナ禍の影響で半分に減らしていた。例年の定年であれば対応可能と考えている

Q.4

災害時における各防災拠点の避難所のペット同行避難について、令和2年第一回定例会の答弁の中で、各拠点運営委員会と個別に協議を進めていると答弁されているが、その後の進捗について、現状の各防災拠点運営委員会との検討状況と、全ての防災拠点においてペット同行避難が可能となる見通しであるかどうか

ペット同行避難の進捗については、23の拠点のうち、約半数の防災拠点運営委員会で検討作業を進めており、4つの拠点では暫定的なマニュアルが策定済。引き続き全ての防災拠点でペットの受け入れが可能となるよう働きかけを行っていく

以上が答弁の内容になります。

もちろん、区の施策としては特に犬猫に関する地域の課題解決の対応が中心となることは仕方ありません。

しかしながら、ペットだけでなく、全ての動物たちを尊重する、そのような優しさのあふれる街になって頂きたいですし、国際都市として尊敬されるような文化を醸成していかなくてはなりません。

街中で動物愛に溢れた広告や譲渡会のお知らせの広告が溢れるような、教育とともにそのような周知啓もう活動を行って欲しいと思います。

最後になりますが、私にとっては愛犬は家族です。

前回、家族には様々な形がある、それが多様性であると話しました。

今回、私が多様性を認め合う社会、LGBTQの問題および動物愛護・動物福祉の問題を取り上げさせて頂いたのは、

東京オリンピック・パラリンピックの開催を目前とした今だからこそ、国際都市として五輪憲章に基づいた多様性と調和を尊重し、新しい国際常識を積極的に推進する中央区になって頂きたいからです。

このコロナの大変な状況の中だからこそ、全ての人に、全ての命あるものに夢や希望を与える街になって欲しい。

そのために私たちは声なき声にこそ耳を傾けるべきだと思います。

今苦しんでいる人がいます。人だけではありません、犬や猫たちもそうです。

私たちが大切にする家族には様々な形があります。私も家族を愛しています。

あらゆる家族の形が尊重され、幸せに暮らせる未来を願って

質問をさせて頂きました。

ご清聴誠にありがとうございました。

毎日Youtube投稿も25日目!!結構続いてます。応援チャンネル登録よろしくお願いします!!