こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

民間IT企業のバックオフィス部門に勤務していた経験からも、

私の政策の一丁目一番地(死語)に掲げる行政サービスのデジタル化についてです。

これまでも最も多くの議会活動の時間を区政のデジタル化や子育て支援策に費やしてきましたが、

例えばTwitterや中央区LINE公式アカウントの導入と活用、電子マネー決済の普及、子ども1人1台のタブレット端末の配布と活用(当初は3人に1台で充分と答弁されてきました)など、着実に進んできた部分もあります。

中央区は、平成14年度に中央区情報化基本方針を掲げ、電子区役所の構築を謳っています。そこから約20年が経ちましたが、なんとWi-Fiが通じたのが最近であり、議会には未だにWi-Fi環境が整備されていません。

出退勤の管理もこれまでハンコ押印であり、ここ数年でようやく電子化されたレベルです。

例えば前職でマイナンバー制度が導入された際は、半年間でベンダーの選定やシステムの要件定義、導入まで終わらせましたので、動きの遅さに驚愕しています。

つまり、どんなに壮大な計画を掲げても、やる人がいなければ進まないという典型例です。

一方で、吉報もあり、2022年4月より、元マイクロソフト社勤務の民間企業あがりの方をデジタル化推進担当副参事に任用致しました。

そこからが早い。

行政事務のAI-OCR,RPAを急速に進め、本庁のネットワーク環境も整備、職員はクラウド上のデスクトップでテレワークも実施出来るようになり、データ管理のセキュリティも向上しました。

ここまで人が変われば変わるかと私も非常に今後に期待しています。

一方で、広報や各種行政手続きのデジタル化がなかなか進みません。これはシステム担当課だけでは進まず、現場の職員の課題意識と、デジタル化の申請が不可欠であるからです。

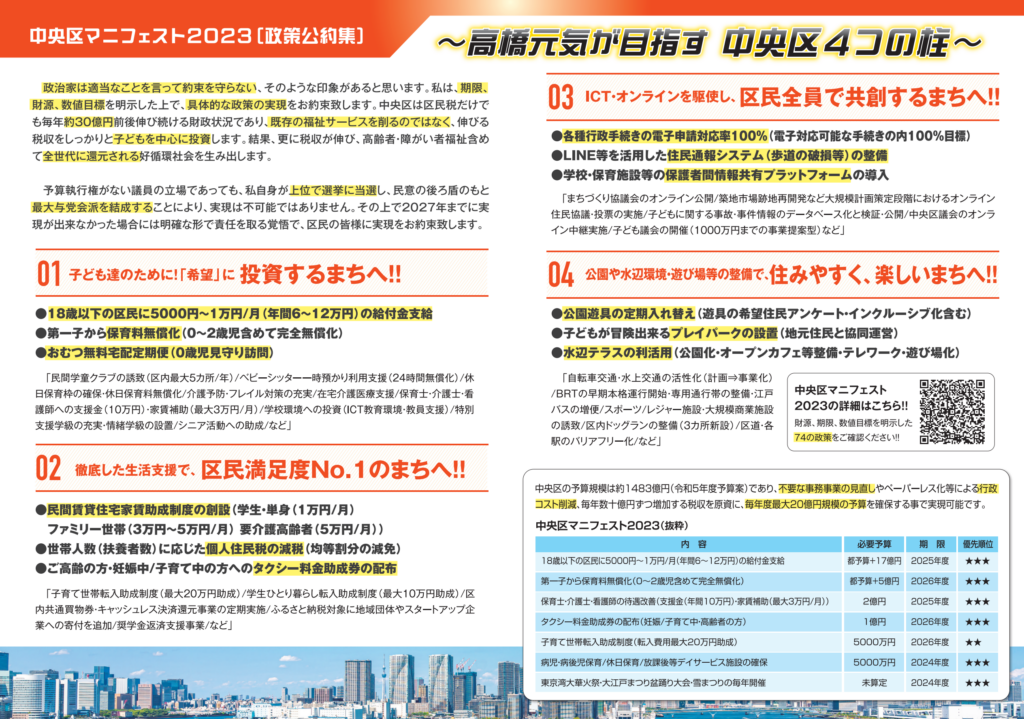

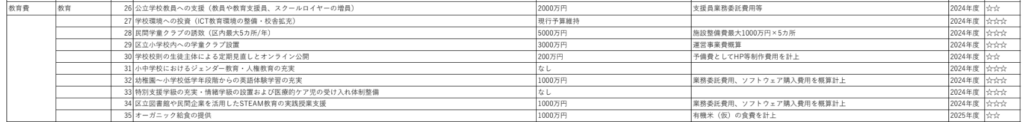

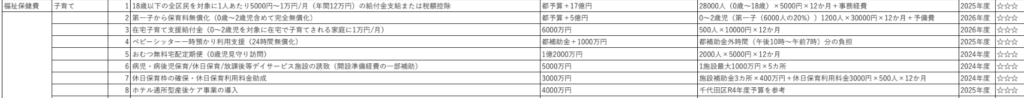

このような中央区の現状を踏まえ、以下の政策を提案します。

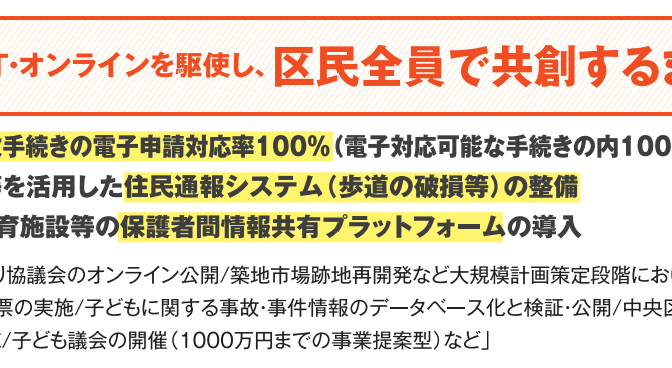

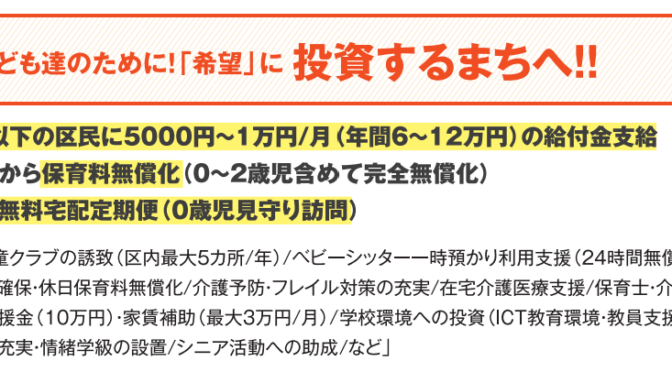

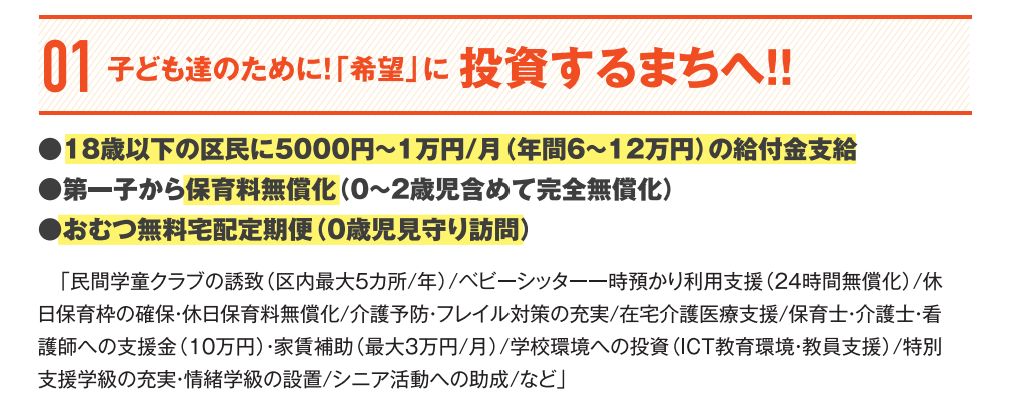

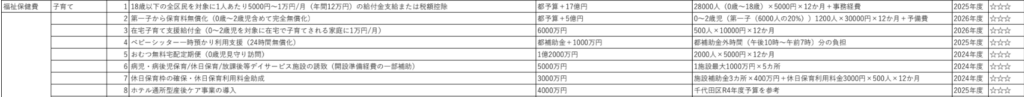

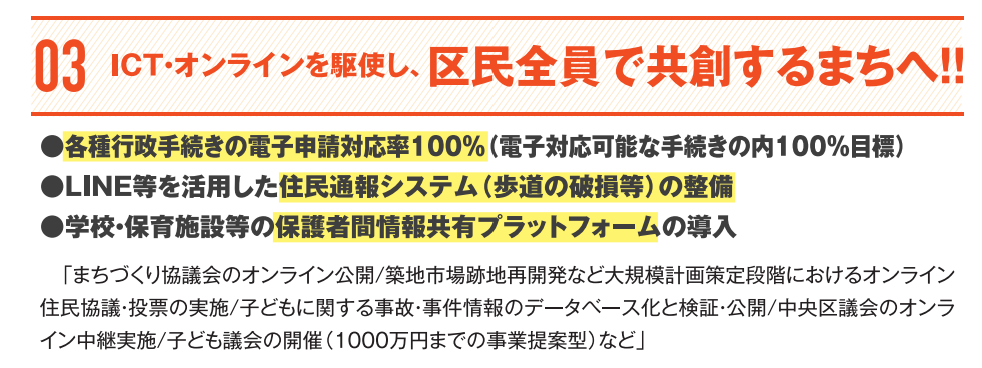

・各種行政手続きの電子化(電子申請対応率目標100%)

・子育てに関する手続きの簡素化・ポータルサイトの整備

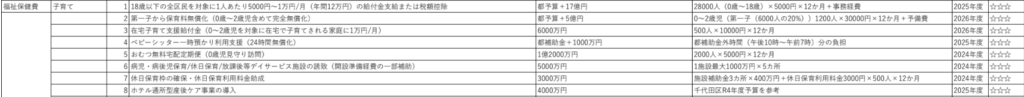

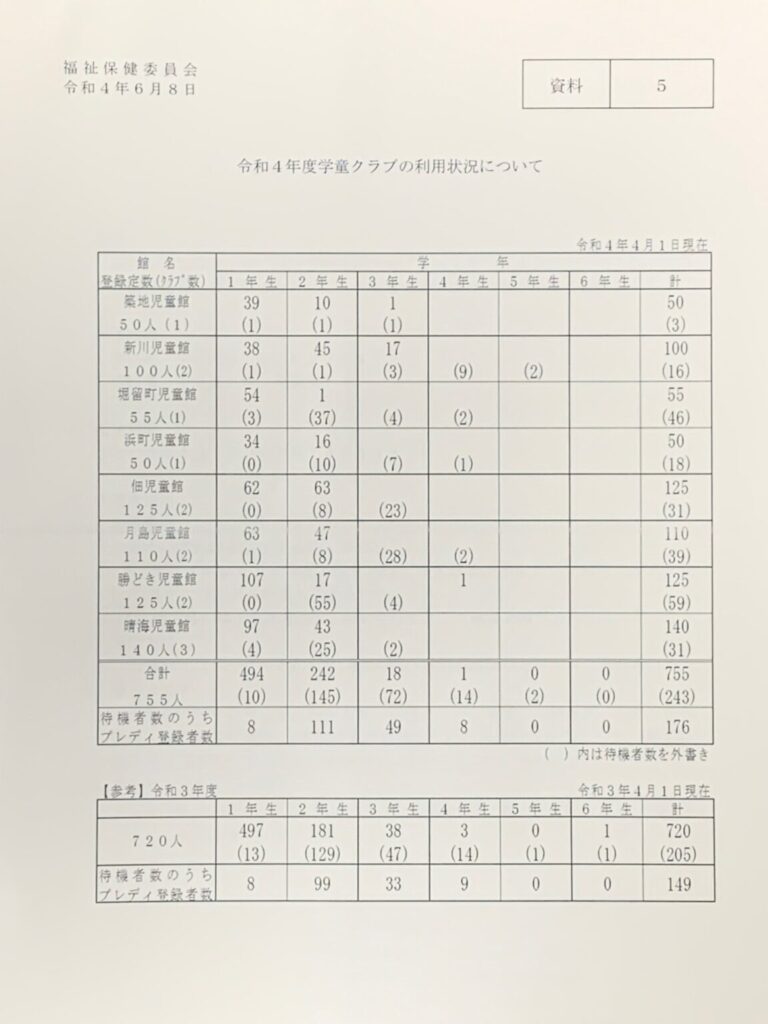

これまでも、一時預かりや病児病後児保育の申請、プレディや児童館への利用申請など、中央区の紙手続きの不便さを多くの方からご不満の声を伺ってきました。

特に申請回数が多い、子ども関連の手続きの電子化を含めて、対応出来る申請の電子化100%を目指し、担当課に提言致します。

また、子育てに関する手続きを簡素化すると共に一元化します。

・LINE等を活用した住民通報システム(歩道の破損等)の整備

これも今迄ずっと言ってますが、私が対応している歩道の補修を始め、住民が行政側に簡単に通報が出来るシステムの整備を進めます。他自治体では既に導入がされています。

・学校・保育施設等の保護者間情報共有プラットフォームの導入

簡単に言えば学校や保育施設の口コミが集められるような情報共有プラットフォームを作ります。これは先述の学校校則の公開も同時にが理想です。理想で言えば各学校のHPを結集出来ればと思います。

・まちづくり協議会のオンライン公開/築地市場跡地再開発など大規模計画策定段階におけるオンライン住民協議・投票の実施

こちらも先述しましたが、一部の方々だけでまちづくりの方向性を決めるのではなく、全住民で共創が出来るよう、住民と行政が主導するオンライン共創プラットフォームによる議論を促進します。

・子どもに関する事故・事件情報のデータベース化と検証・公開

こちらは学校に限らず、公園や保育施設も含めて、子どもに関する事故・事件情報のデータベース化、一元管理と公開を進めます。

データ分析に基づく検証と、再発防止策の策定、区民に公開することによる注意喚起の側面もあります。

例えばマンション転落事故防止など、頻発する重大事故を未然に防ぐため、区が主導して子どもの事故予防に取り組みます。

・中央区議会のオンライン中継実施

・子ども議会の開催(1000万円までの事業提案型)

他区では本会議だけでなく、委員会もオンライン上で中継しています。議会が開催される平日昼間に傍聴出来る区民は多くありません。

区政への関心を高め、風通しの良い議会とするためには必須です。議事録の早期公開と併せて、実現致します。

また、主権者教育の観点からも、区内の小学校・中学校の児童・生徒による子ども議会を開催し、実際に1000万円の予算を自由な発想で区に提案が出来る、事業提案型子ども議会を実現します。こちらも既に多くの自治体で採用がされており、子どもや保護者の方々の区政への関心を高め、透明性の高い区政を実現します。

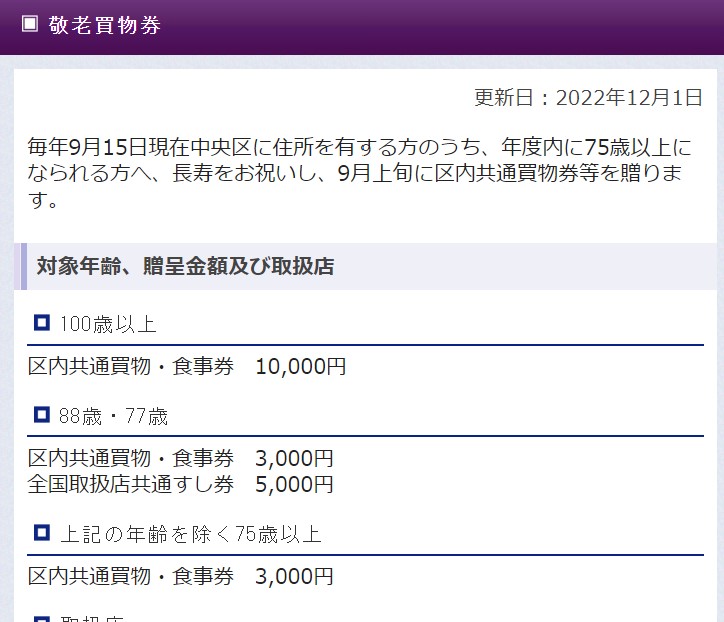

・高齢者向けICT機器活用講座の開催

・高齢者向けタブレット端末・スマートフォン・フリーWifiの無料貸出し

誰も取り残さないデジタル化を進めるため、ご高齢の方も楽しくICT機器を活用が出来るよう、講座の開催やタブレット端末等の無料貸出しを進めます。

ご意見、ご要望お待ちしております!

また、一緒に活動をして頂けるボランティアさんも募集しています!是非こちらからTEAM高橋2023サポーター登録をお願いします!!

また、活動が難しいという場合も、ご寄付という形での活動支援も可能であればお願い致します。

ご寄付の受付はこちらから承っております。(銀行振込、paypay、クレジットカード決済等に対応)