こんにちは!!中央区議会議員の高橋元気です。

昨日に引き続き、令和3年第三回定例会一般質問についてです。

▶録画放送はコチラ

▶質問文全文はコチラ

さて、質疑の詳細です。

①本区の令和4年度の予算編成方針において、施策については施策全般にわたり緊急度・重要度などの観点から再検証し取捨選択を行うとあるが、具体的にどのような施策を重視し、優先順位をつけて選択を行うのか方針を教えてください。

また、その施策の優先順位をつけるに当たっては、前年度の施策の評価の方法が適切である必要があるが、どのような方法をもって評価を行っているか教えてください。

区長:

コロナ禍による厳しい財政見通しの中、拡大する行政需要に対し限られた財源を有効かつ効率的に活用するためには、一定の取捨選択が必要。重視する施策としては、福祉や健康、防災対策、コミュニティなど区民生活や地域活動に密接に関わる取り組みの着実な推進はもとより、喫緊の課題であるコロナ拡大防止策、地域の活力を取り戻すための施策、ゼロカーボンシティ中央区宣言を踏まえた取り組み、更にはICT等を活用した区民の利便性向上・行政の効率化など。

取捨選択にあたっては、「今取り組まなければ時期を失するか」という緊急性、「課題に的確に対応し得るものか」といった客観性、「目的とする成果が得られるか」といった有効性を基本に判断する。

評価については、利用者や区民の皆様からの寄せられる意見やご要望のほか、各個別計画の進捗状況やフルコスト情報を活用した行政評価、さらには区政世論調査の結果など様々な側面から事業や施策を評価している。

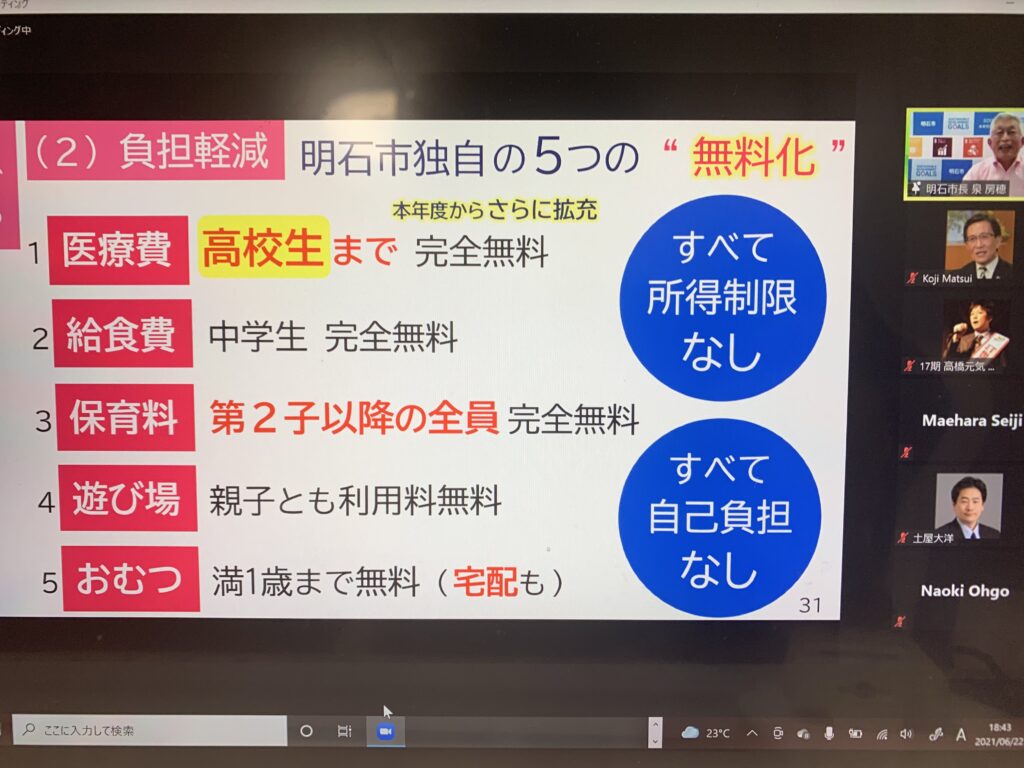

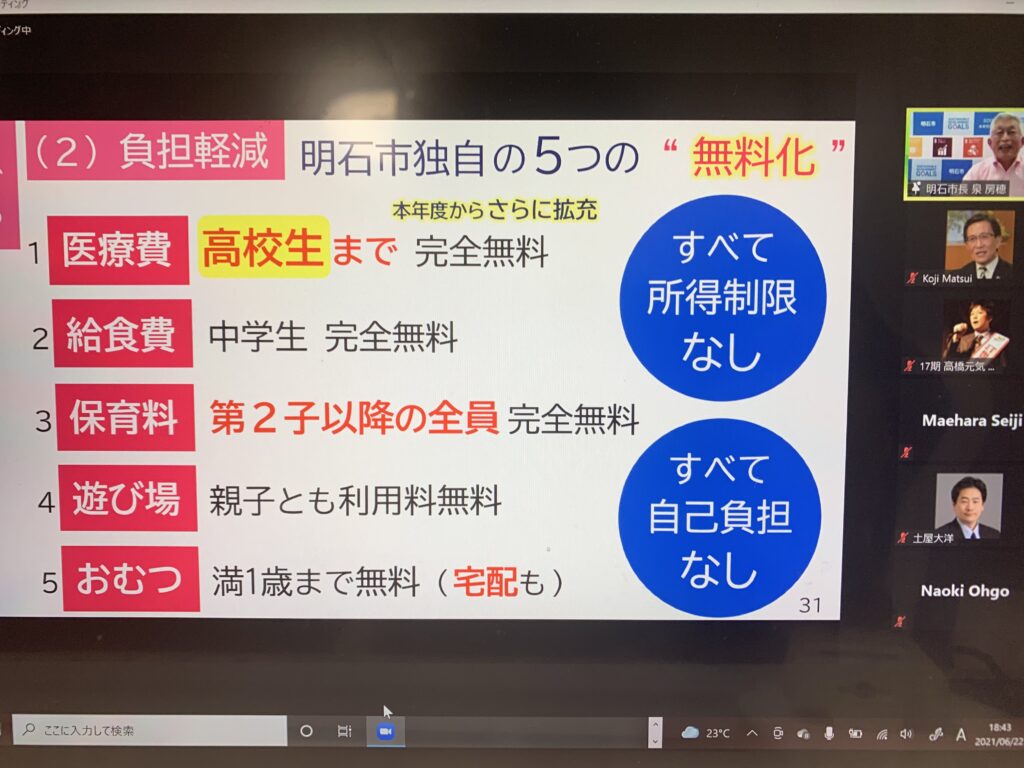

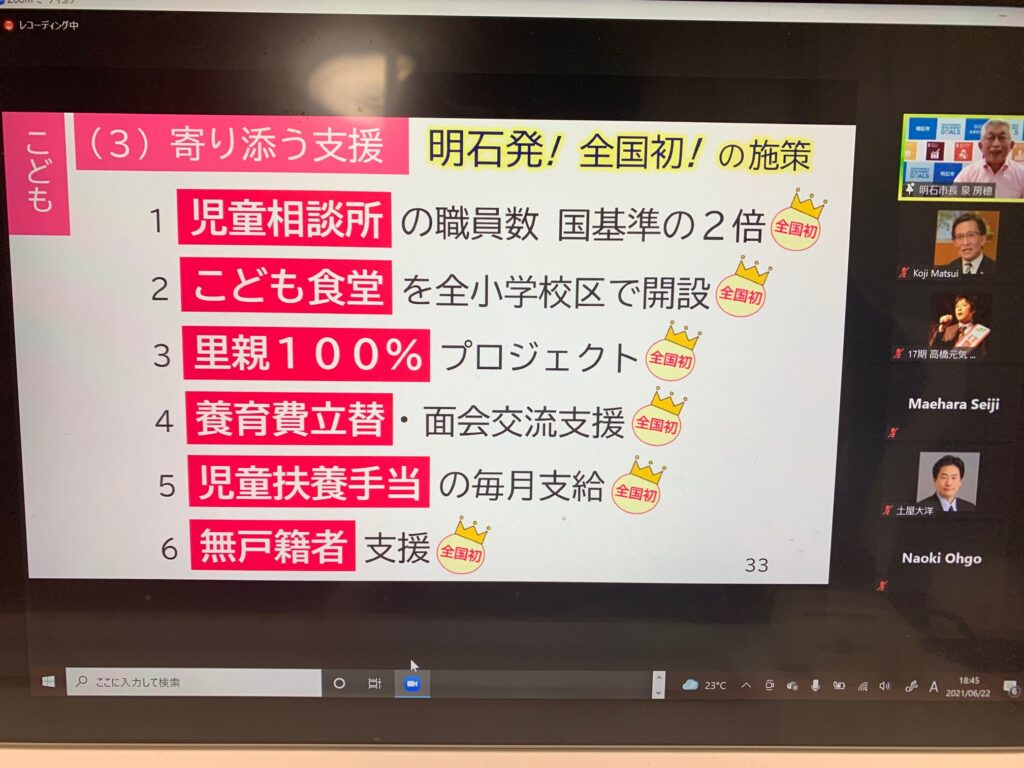

②兵庫県明石市のように、本区においても「子どもたち」を核とし、まちづくりを行うとの明確なメッセージのもと、令和4年度の予算編成を行うべきではと思うが、大胆に子どもに対する予算を割り当てる子どもファーストのまちづくりという考え方についてどう考えるか

区長:

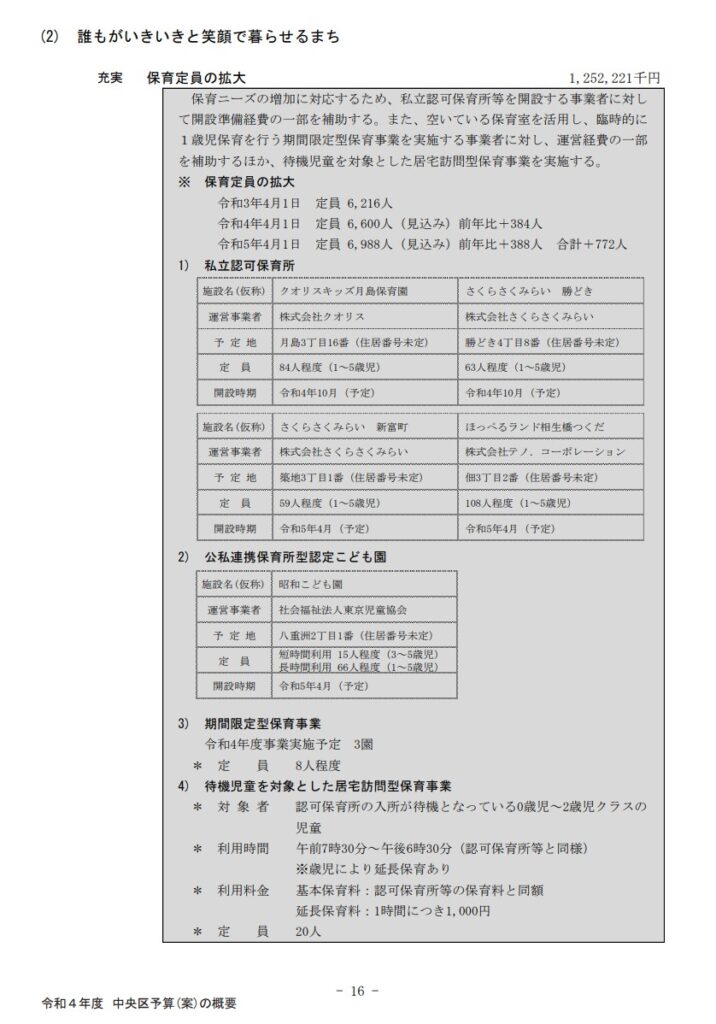

未来を担う子どもたちが健やかに育つまちづくりは、基本計画に掲げた施策の一つとしてこれまでも本区が重視してきたところであり、保育所開設支援、認証保育所保育料助成、出産支援祝品等の贈呈など積極的な施策展開を図っていることが評価され、現在多くの子育て世代が流入され、出生数も2000人を超えている。

③本区の子ども医療費助成制度を高校生までに延長し、18歳到達後最初の3月31日までとする考えはあるか

区長:

子ども医療費助成は、子どもの健全な育成及び保健の控除、児童福祉の増進を目的に病気にかかりやすい0歳~義務教育修了までの子どもを対象としている。対象者数が24000人とこの5年で5000人増加しており、将来的な財政負担や医療費の増加による各種保険制度への影響を考えると慎重に検討する必要がある。

④本区において公立学校給食費の無料化の必要性についてはどのように考えているか

教育長:

保護者の給食費負担分は食材料費の実費相当分であり、すべて児童・生徒に還元されるもの。一方、調理員等の人件費や光熱水費等は公費負担である。また、本区では米飯給食に要するお米を現物により週三日支給しており、他自治体に比べ給食費は廉価である。更に、低所得世帯への負担軽減として生活保護制度や就学援助により給食費は既に無償に出来るため、本区において全世帯の給食費の一律無償化の必要性は低い。

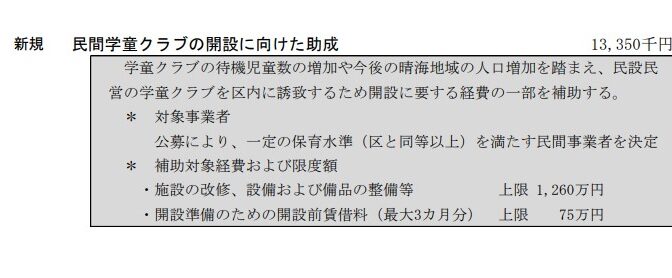

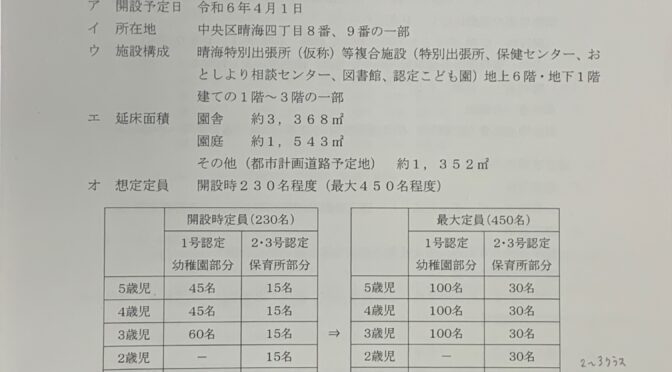

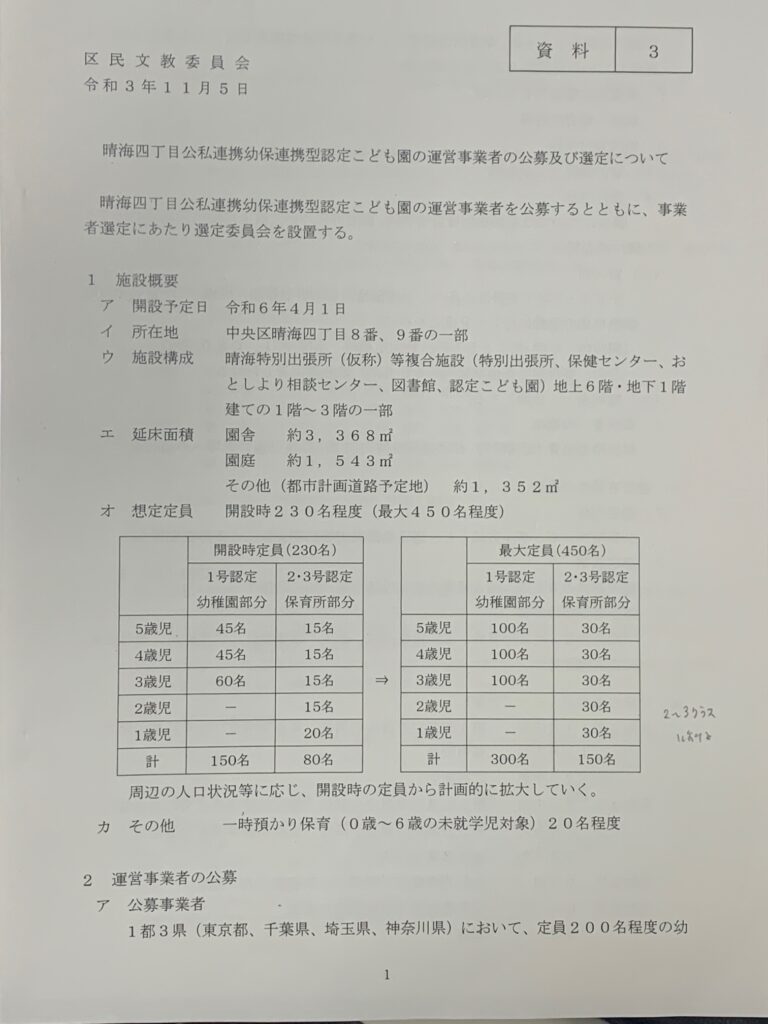

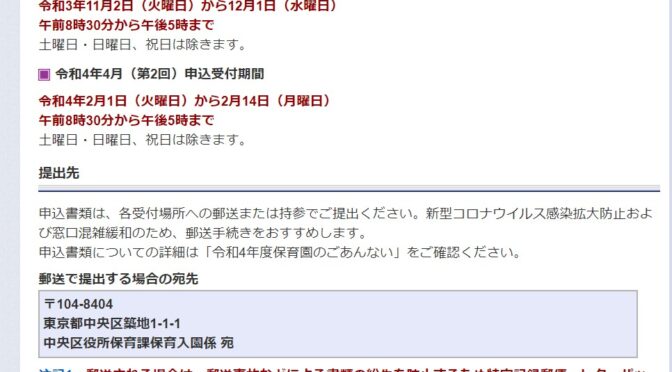

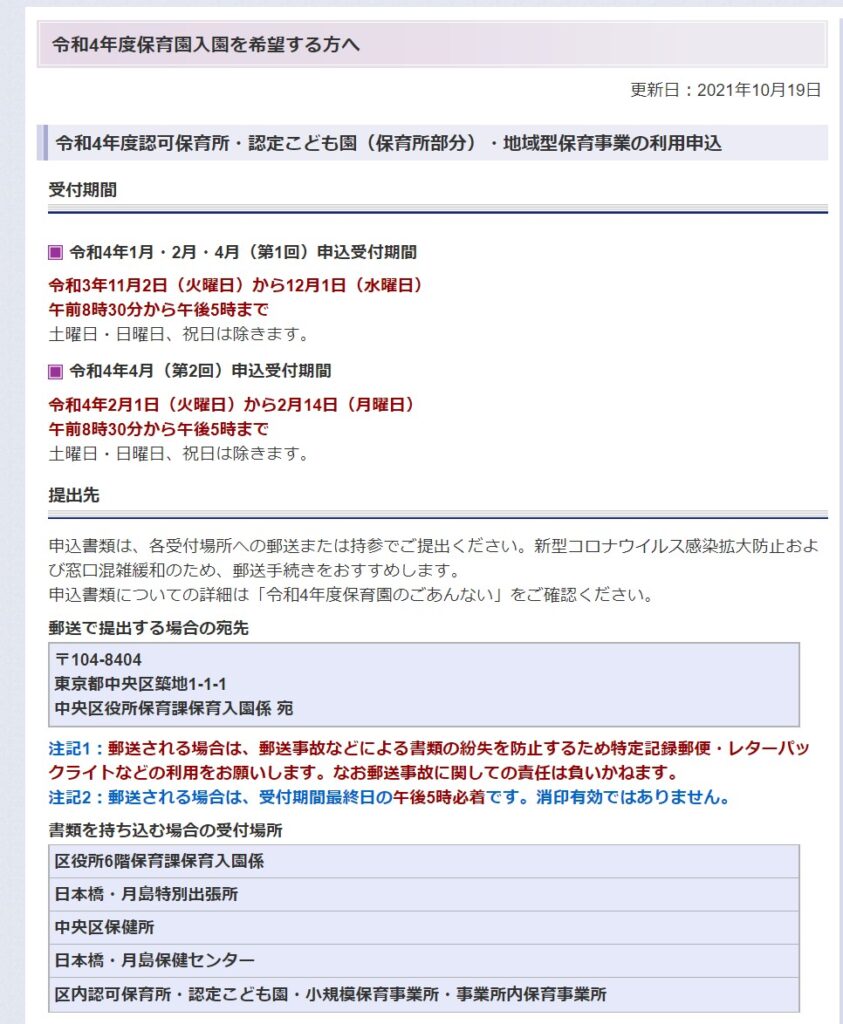

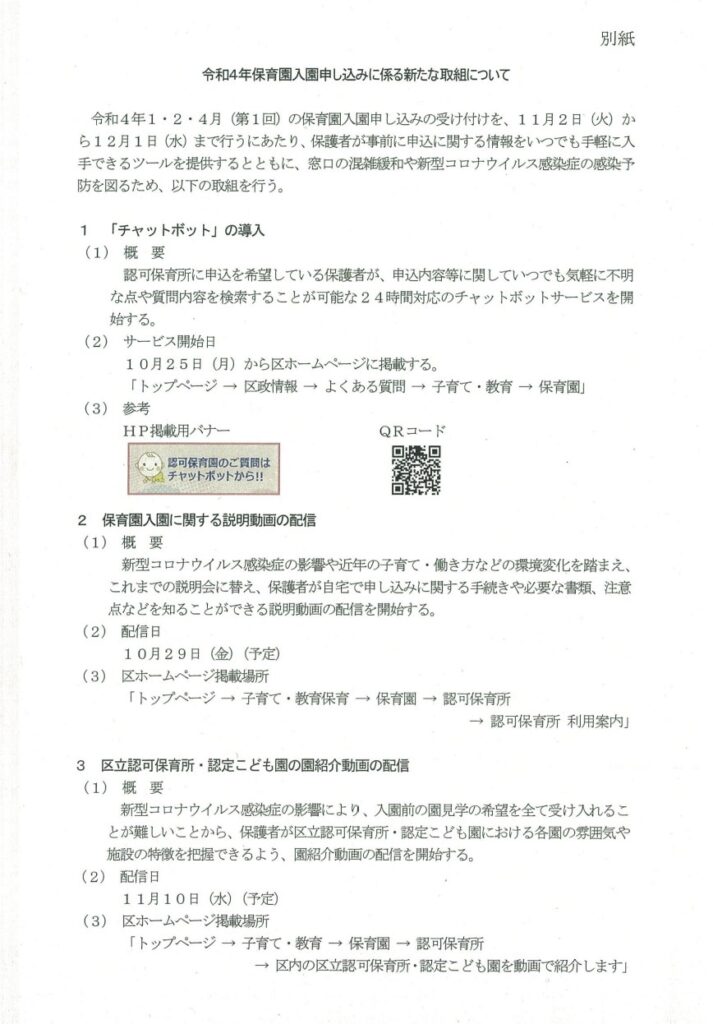

⑤令和4年度4月時点における待機児童0という目標が目前に迫っているが、特に需要の大きい0歳~2歳児の待機児童解消も含めて本当に実現は可能か

区長:

本区では認可保育所の開設を中心に定員拡大を進めております。本年度は10月の新規開園2園も含め、合計6園、397名の定員を確保出来る見通しであり、これにより令和4年4月の0歳児~2歳児までの保育ニーズへの対応は可能であり、待機児童の解消は達成できるものと認識している。

⑥二人目の子供を産みやすい環境を整え、持続可能な子どもファーストのまちをつくるためにも、本区においても第2子以降の保育料を所得制限なしで完全に無料化するべきではと考えるが、必要性についてはどのように考えているか。

また、その実現が難しい場合であっても認可外保育所等に預ける家庭への更なる助成など、更に手厚い助成制度の創設を要望するがその考えはあるか。

区長:

認可保育園の0歳児~2歳児の保育料については、国の制度に基づき、第二子は半額、第三子以降は無償としており、第二子の無償化は考えていない。

また、認可外保育施設についても、国の制度に基づき、住民税非課税世帯で月額42000円まで保育料が無償となる。

本区では認可保育園の整備により待機児童解消を目指しているため、認可外保育施設利用者への更なる助成を行う予定はない。

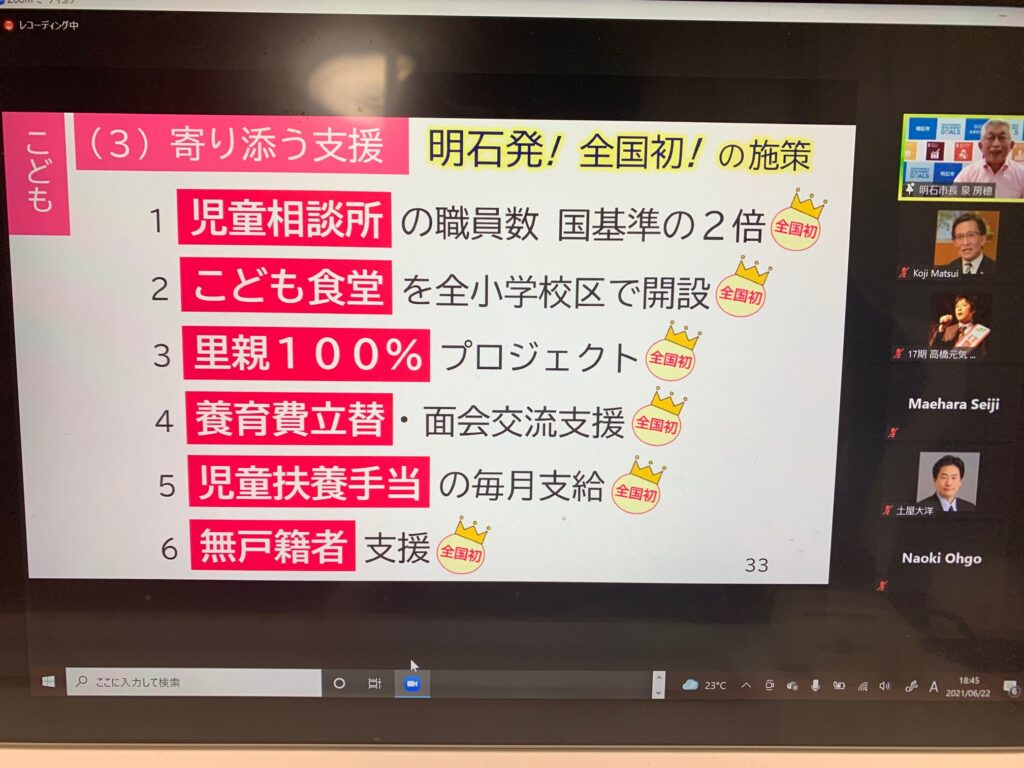

⑦0歳児がいる家庭を見て回り、子育ての悩みや困りごとを把握すると共に、紙おむつなどの赤ちゃん用品を毎月無料で届ける0歳児見守り訪問「おむつ定期便」については、本区においてはその必要性をどのように考えているか。

区長:

本区では保健師・助産師による新生児訪問を実施しており、区内7カ所のあかちゃん天国や児童館8館において子育て支援員を配置し、気軽に相談しやすい環境を整備している。

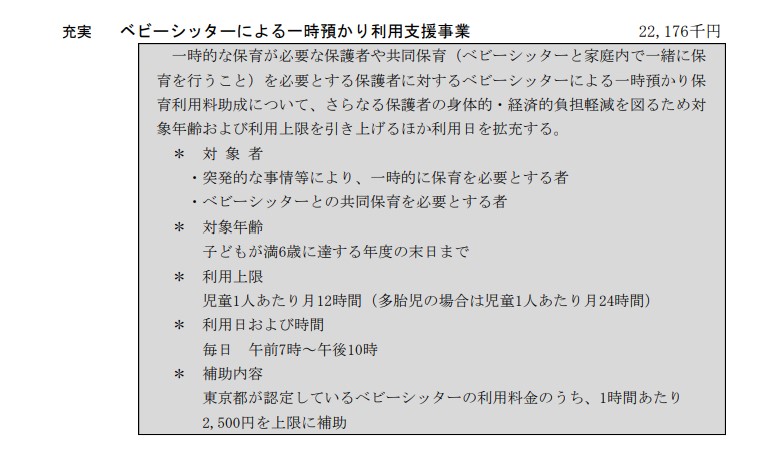

また、出産後の孤立化や産後うつ対策として育児支援ヘルパー事業やベビーシッター利用支援事業を実施している。

また、赤ちゃん用品の支給についても新生児誕生祝品として区内共通買物・食事券を贈呈(令和3年度は5万円分)している。

現状はこれらの取り組みにより充分であると認識している。

⑧保育士の方々の待遇改善策において、直接的に保育士の家賃や給料を補助する制度について区独自で導入していく考えはあるか

区長:

保育の質の維持向上のためには保育従事職員の処遇改善は必要不可欠と認識。区としては保育運営事業社が主体的に雇用環境を改善することが大切であると考えており、国や都においても事業者の取組を支援することを推進しているため、今後も保育従事職員への直接的な支援は考えていない。

⑨親子が一緒にもっと気軽に公共の遊び場を利用出来るよう、例えば区内の天文館やスポーツ施設については親子共に区民の利用料を無料とするという考えがある。本区においてはスポーツ施設については中学生以下の利用は無料としているが、子どもと同行する親の利用料も含めて公共施設の利用を無料化するという施策の必要性についてはどのように考えているか

区長:

区の施設はそれぞれに設置目的があり、原則として利用料を徴することとされている。子どもの健やかな成長には保護者とともに気軽に遊び過ごせる場が必要であることは認識しているが、一律に子ども同伴の保護者の利用料無料化は考えていない。

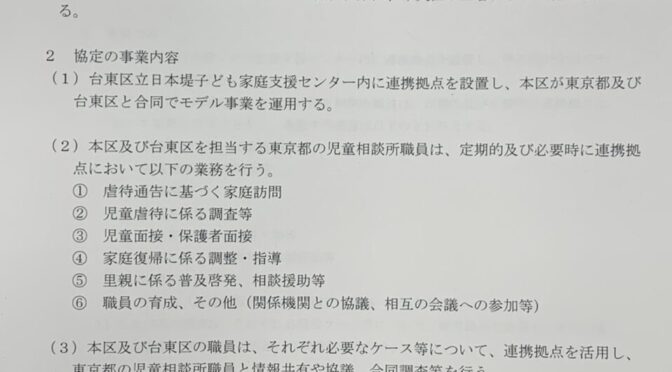

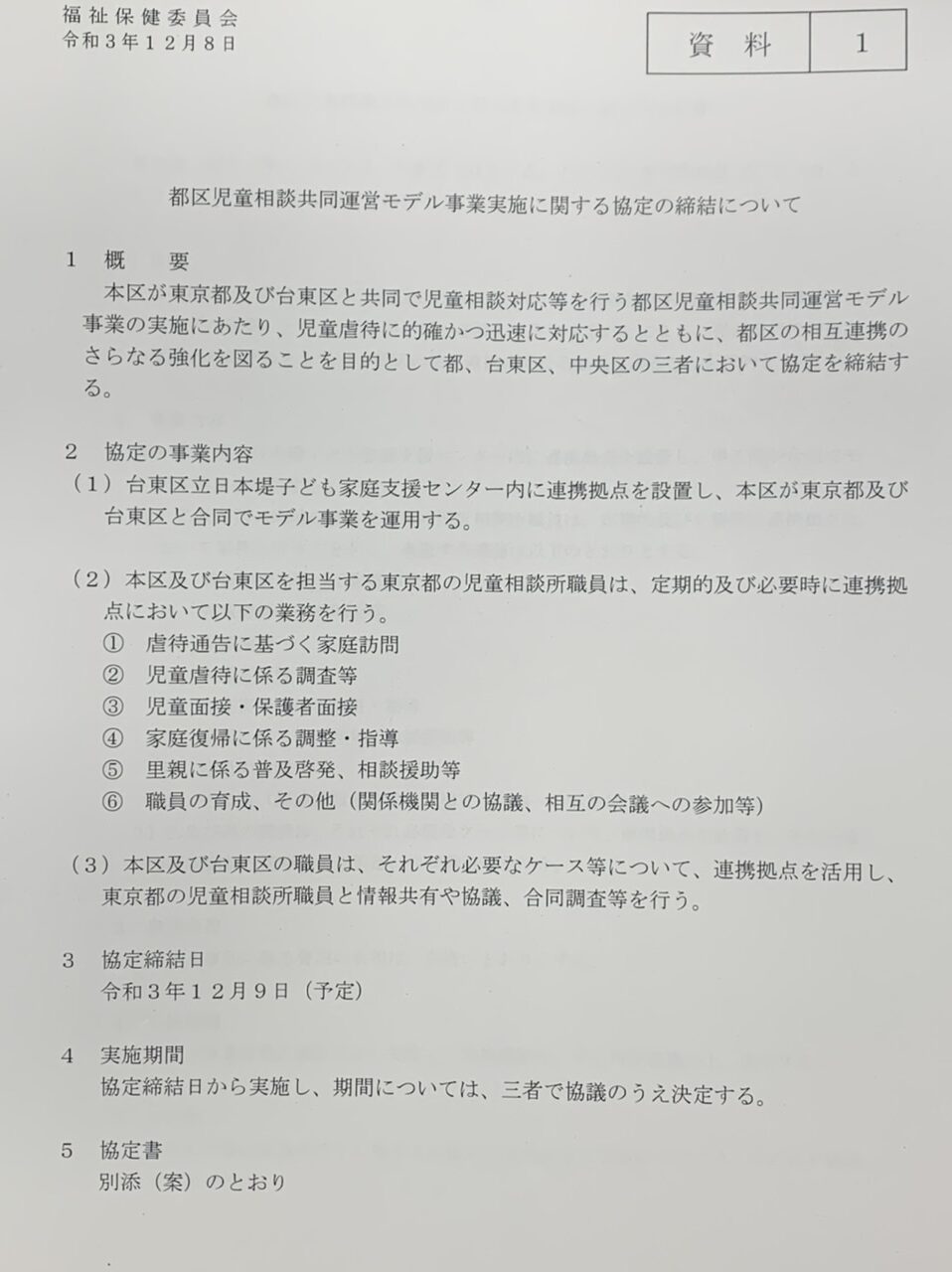

⑩本区においても、様々な事情で保護者と暮らせない子どもたちを支援するため、積極的に里親制度への登録を推奨していくべきと考えるが、本区における現在の里親制度登録者数およびこれまでの取り組みと今後の方向性について教えてください。

また、里親制度を体験してもらい、地域で子どもを育てていくという意識を生むためにも、病気や出産のため保護者が一次的に子どもを養育出来ない場合に短期期間専門のショートステイ里親制度やボランティア里親制度を導入することについては意義があると思うが、その必要性についてどのように考えているか教えてください。

区長:

現在、本区では4家庭が養育家庭として登録されている。区では児童相談所と共催しパネル展示や相談会を実施するとともに、健康福祉祭りにおいて、養育家庭の体験発表会を実施している。今後も広く制度周知に努める。

また、親の病気や出産などの理由による短期間のみの子ども預かりについても、現行の養育家庭制度で対応が可能であるため、本区においても子どもショートステイに対応出来ている。

以上が答弁内容です。

区の方針としては、子育て支援策は重要事項として取り組んでいるものの、最も優先すべきは待機児童の解消であり、それは実現のめどが立った。

更なる子育て支援策については、他制度によって代替出来ている、あるいは財政負担の問題から、導入する必要はないと判断しているとの事でした。

まず、このコロナ禍の中であるからこそ、喫緊の課題に対応するべきとする方針は分かります。それが保育所の開設であると。

しかし待機児童解消後のまちづくりを考えた際に、何十年後も持続可能なまちを作るためには、更なる子育て支援策を進め、子どもファーストのまちづくりを私は進めるべきであると思います。

財政負担が問題なのであれば、覚悟を持って財源ねん出に取り組まなくてはなりません、

各種外郭団体、協議会、審議会への助成が適切であるか、公共事業の見直し、RPA,AI-OCRが進み単純業務の自動化、スリム化が進む中で職員の数は適切なのか。

庁内評価だけではなく、第三者からも事業評価を受けるべきです。費用対効果の薄い施策は見直すべき。

また、プライオリティ予算という手法もあります。例えば新たな施策に50億円が必要なのであれば、その予算を最初に確保しておく。その上で残りの予算に明確に優先順位をつけ、緊急性、必要性が低い31位以下の施策はバッサリと切っていくなど、文字通りの取捨選択も必要であると思います。

前年度予算にプラスする形で財源捻出を考える必要は必ずしもありません。この施策の明確な優先順位付けが中央区は出来ておらず、お手盛りになっているのではないでしょうか。。

そして、区は現状、代替制度で十分であるとしていますが、果たして本当に施策は充分なのでしょうか?

例えば保育料について第二子は半額で充分ですか?それは国の制度なのであって、他都市から引っ越して来てもらう居住誘導戦略のまちづくりの必要性を私は話していますが、

他自治体より優れた自治体独自の施策を持って、手厚い支援策を講じることに意味があります。

現実に認可外保育施設へ子どもを通わせる方で、助成が必要な方もいらっしゃいます。

所得制限で線引きもするべきではありません。

新生児訪問は生後4か月までの赤ちゃんがいる家庭に対して1回だけです。毎月、訪問して、寄り添って相談にのることに意味があります。育児支援ヘルパー等も有料です。

共通買物券を配っているので充分というのも乱暴ではないでしょうか?

また、やはり現物給付(サービスの無料)による給付が最も目的に即した予算の使い方になると思います。

保育士の方の直接的な支援なしで本当に、保育士の方々は納得しているのですか?

果たして現行制度・施策で充分であるか、抜け漏れて苦しんでいる人はいないのか、しっかりと検証してから充分であると言うべきです。

困っている人が今困っていることをしっかりと聞いて、そこに直接予算をつけていくこと、それがそんなに難しいのでしょうか?

今の中央区の施策が充分なのであれば、、

世論調査で子育て支援策の要望が第一位にはならないんです。

もし現状で充分なのであれば、他の施策が上位に来ます。

つまり、区民のニーズを充分に反映しているとは言えません。

今日は文字が多くなりました、すみません。

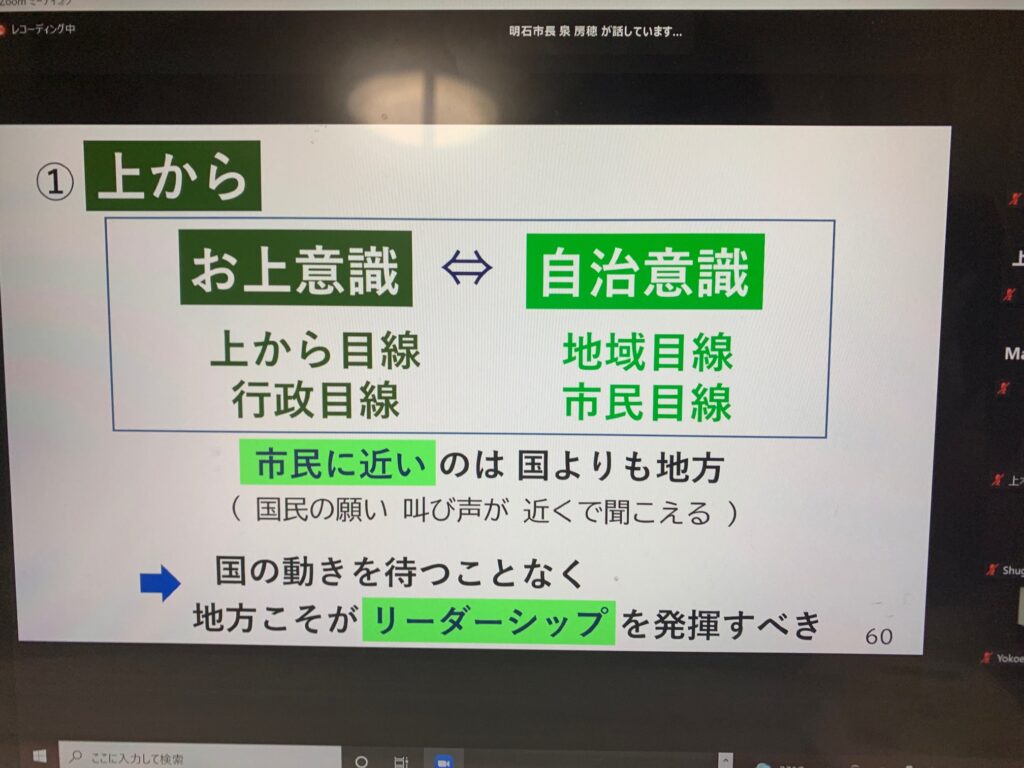

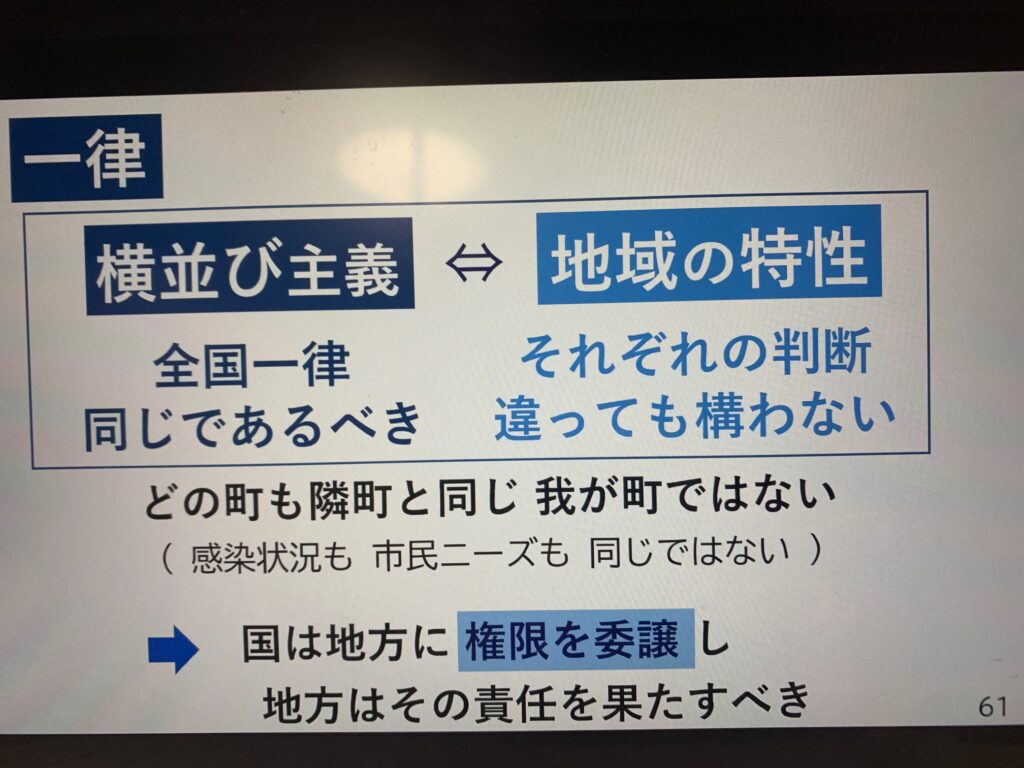

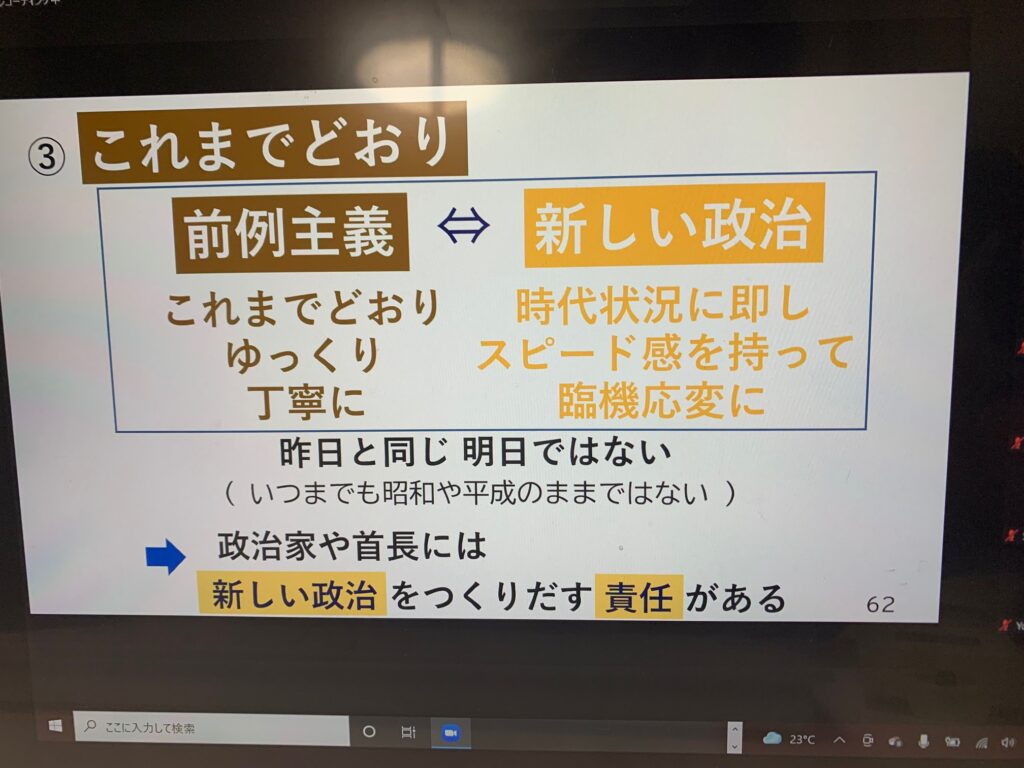

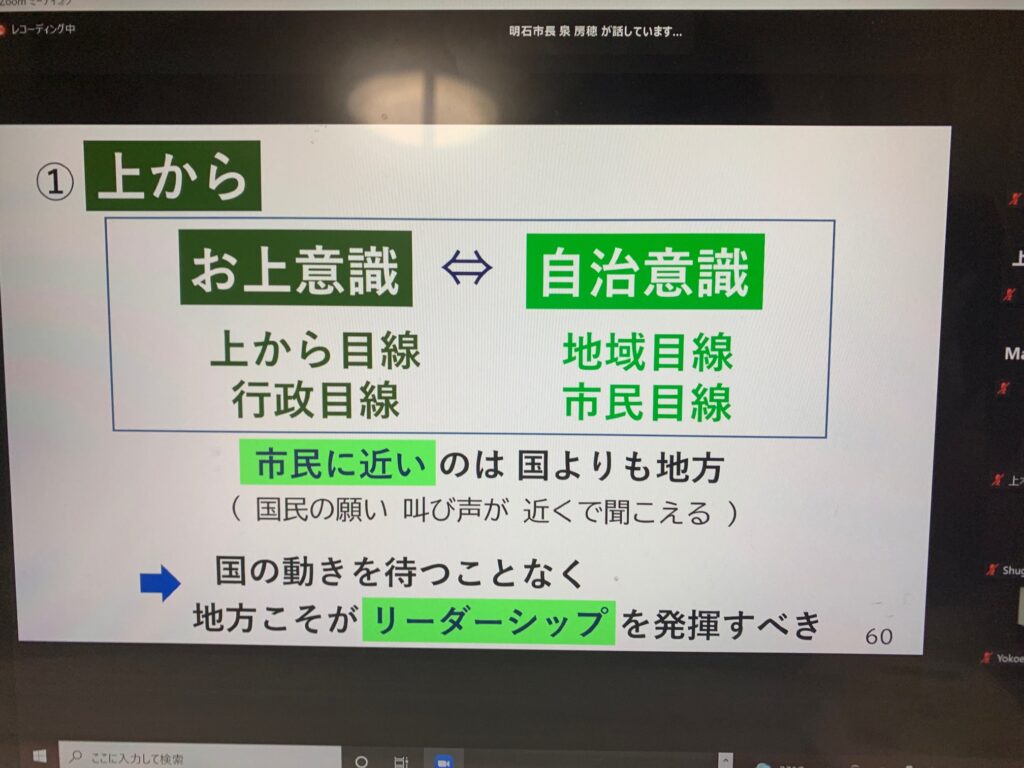

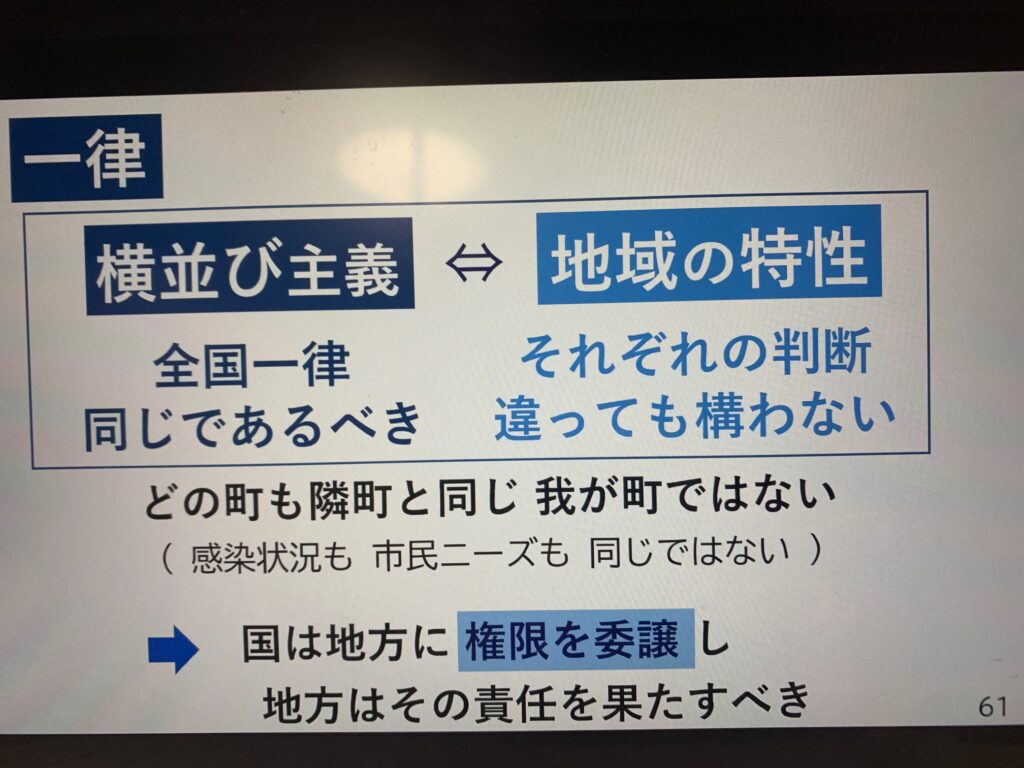

区民ニーズはどの町も一律ではありません。

国や東京都の制度で全てカバー出来てるわけではありません。

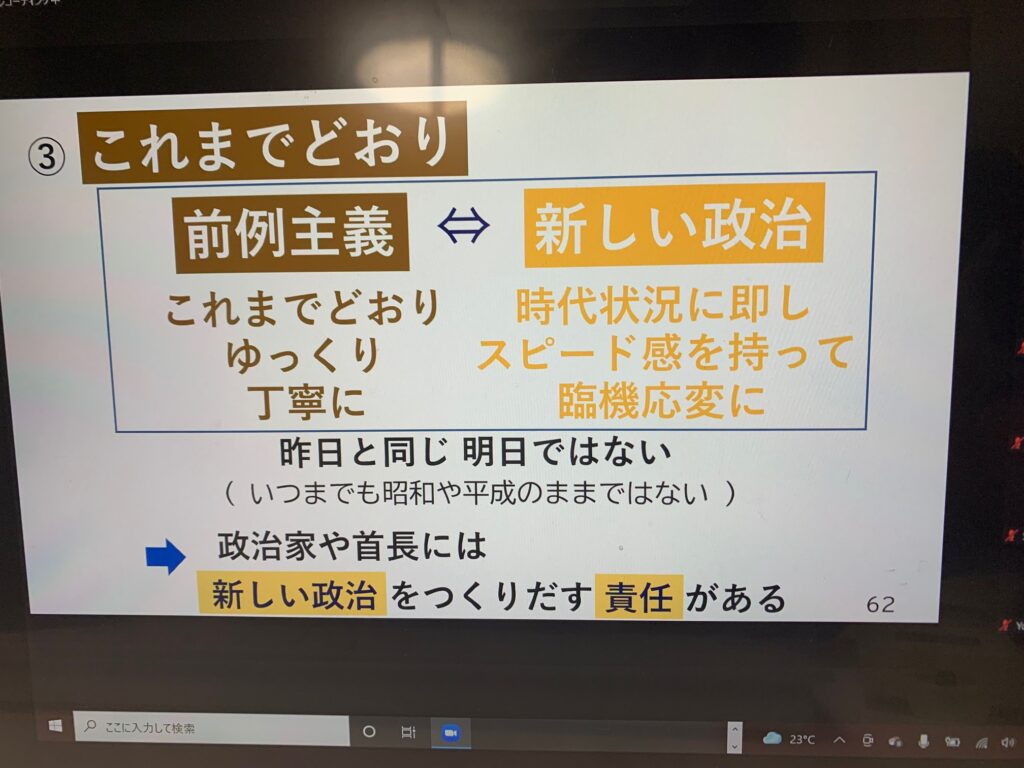

でも本気になれば、自治体は何でも出来るんです。

政治家、首長に覚悟があるか、です。

私も、今後も子どもファーストのまちづくりを掲げ、提言していきたいと思います。

昨日の冒頭でも言いましたが、今回私も覚悟を持ってこのテーマを取り上げました。

中央区は、施設の整備に関しては超一流です。タワマンの誘致、再開発事業、認可保育所の開設のスピードは速い。

しかし一方で課題と思うのは「人をつくること」、つまりは「世代交代」が課題です。

それは議会や町会・自治会その他公式の団体を誰が仕切っているかを見ても明らかです。

次の世代にバトンを渡していくこと。今自分達が良ければいいわけではなく、若い世代、そして将来の子どもたちにしっかりとその経験や知識をバトンとして渡していくことが大切です。

しかしそれは決してご高齢の方などを蔑ろにしているわけでも差別しているわけではありません。

将来世代にバトンを渡していく、若い世代がまちをつくっていく、最も大切なのは未来に投資をしていくこと。自分達が良ければいいでは終わらせない、ペイフォワードの精神をもって私たちが一緒になってまちをつくりあげていく事を期待して、質問をしました。

そして敢えて「子どもファースト」という言葉を使うことにより、恐らく政治家としては損をします。端的に言えば高齢者差別であると批判を受け、票は減るでしょう。

しかし、誰かが言わなくてはいけない。

子どもたちのために政治をしよう、まちを作ろうと。

誰かを敵に回してしまったとしても、自分のやりたいことを信じ、やりたいことを発信したいと思い、その覚悟をしました。

⇒ちなみに、この夏の覚悟、心境の変化はこちらのブログにまとめました。

まず、子ども優先で予算を考える。しかし結果、現役世代、ご高齢の世代含めてみんなが幸せになるようなまちになる。

そういった中央区を作りたいと思います。

今回は、自分が区長になったつもりで登壇しようと決めていました。

実現に向けて、全力で取り組みます。

あたらしいあたりまえをつくろう!

長くなりましたが、ご覧いただきありがとうございました!!

それでは!!