こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

決算特別委員会、企画費・総務費の中でのダイジェストです。

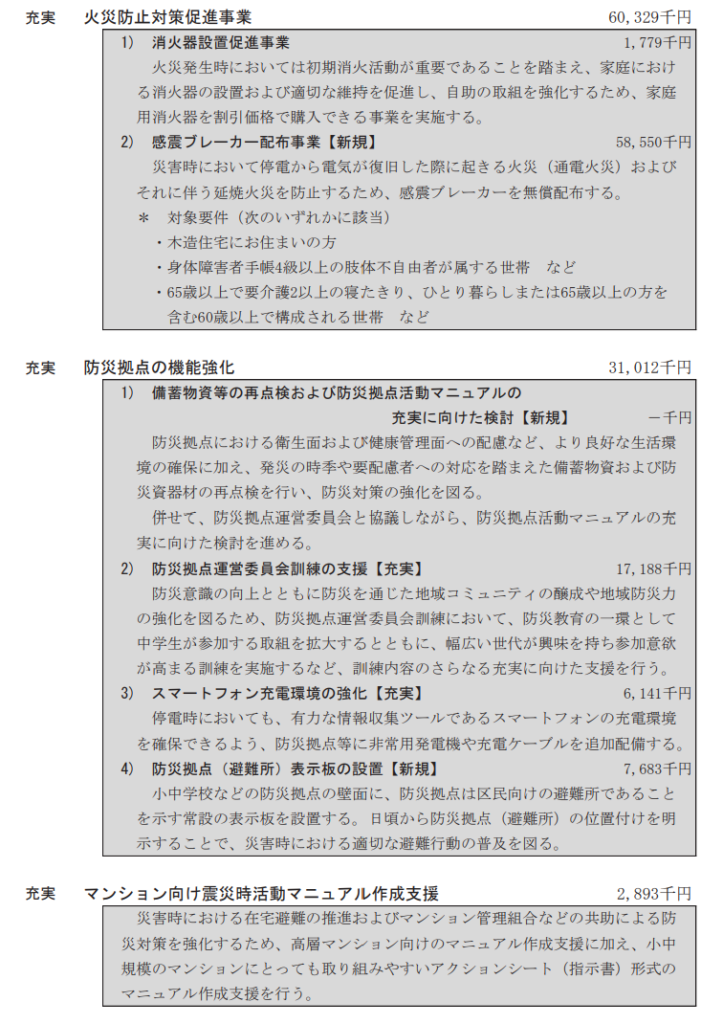

🔳防災関連

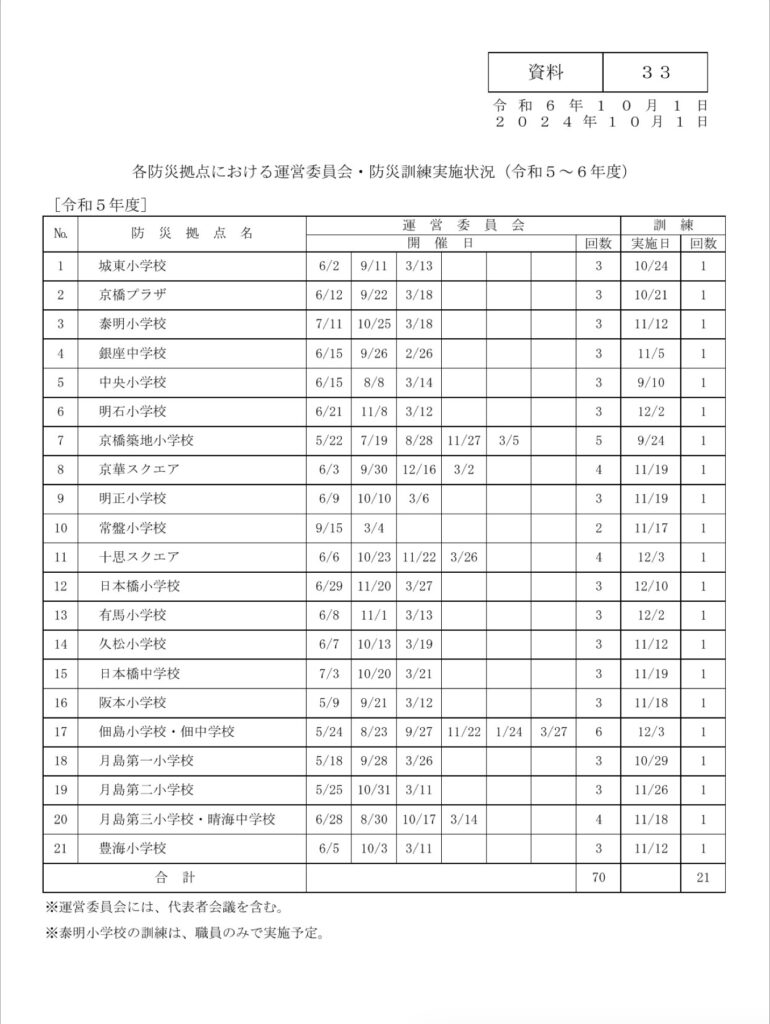

Q.中学生防災拠点訓練の実施状況について

A.佃中学校の拠点訓練について、マンションに住む生徒は自分のマンション訓練に参加する。搬送訓練など、大人の指示を聞いてしっかりパワフルに動いていた。今後は中学生がマンパワーとして期待を高める結果に。それとは別に、座学として事前講義を行い、起きうるケースを例題として活発に意見、地域の方々と力を合わせる訓練や講義を経て、実践的な知識、スキルを身につけ即戦力育成へ。

実施のきっかけについては、コロナ禍で防災活動が中断された時期に、地域の交流機会が減少してしまった、訓練参加者の固定化を防ぎたいという声があった。昨年度晴海中学でやったところ、災害時の防災活動に協力したいという項目に、とても思う、少し思うが86%。防災の担い手が育成に期待される。

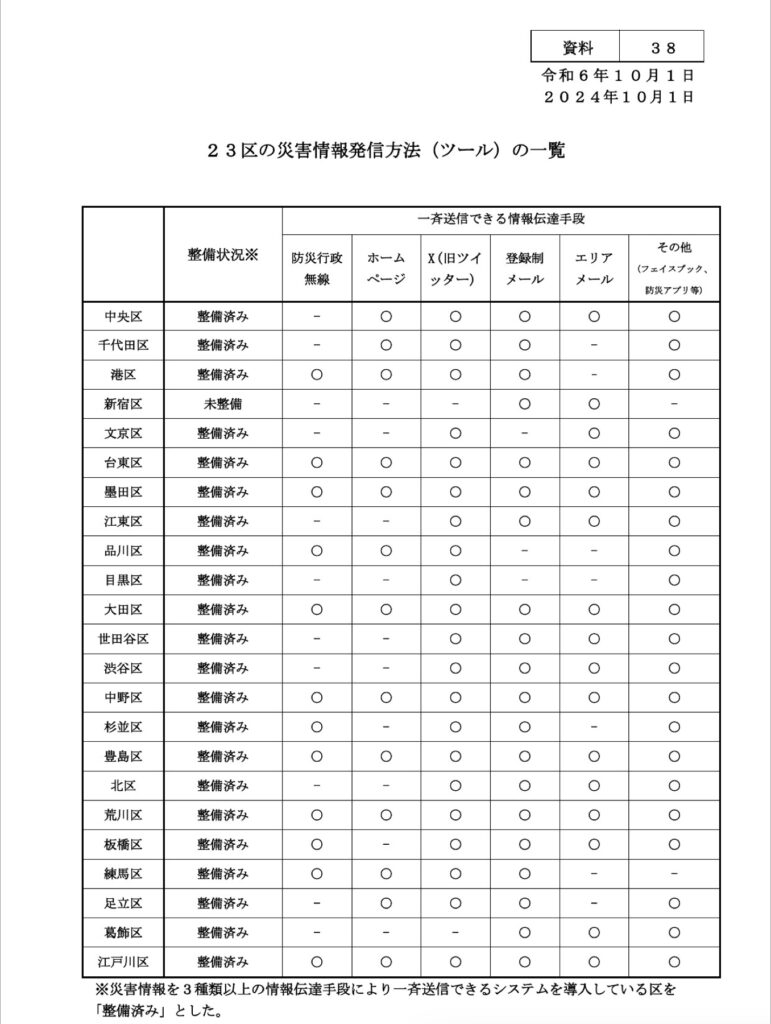

Q.災害対策の周知について

A.区政世論調査によれば本区が原則としている在宅避難のルールについては、43%しか知らなかった。

中央区の集合住宅が多い地域特性上、避難所環境の維持にもつながるため、在宅避難ができる状態であるならばしていただく必要がある。今後の更なる周知については、例えば晴海フラッグでも入居時に事業者から案内して頂いているが、わがやわがまちハンドブック、アプリ、HP、防災拠点委員会、様々な機会をとらえて周知を行う。

また、更に理解して取り組んで頂くため、今年度の予算における家庭内備蓄促進事業(防災ギフトカタログ)にて自助、在宅避難の取り組みについて全世帯に配布する。

Q.防災ギフトカタログ配布事業について、各世帯でまとめて高額なものを交換出来るのか

A.各家庭によって状況は異なるため、水と食料などに加えてモバイルバッテリーなど比較的高価な物もカタログに用意する。家族で合計でまとめて交換出来る。

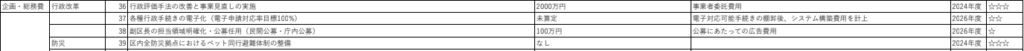

🔳基幹システム統合について

Q.先日ニュースで富士通系の事業者については期限間に合わないという報道があった。本区への影響は?

A.住民情報システム更新については、富士通ジャパンで委託しているため、当区においても遅延の連絡が来ている。国からは2024年度末と言われているが、一部システムにおいては間に合わないという連絡。実際遅延することにより区民サービスに直接影響する事はないが、全体の導入時期も含めて出来る限り影響ないように、区の職員が混乱しないように進める。遅延によってお金が余計にかかる事はない。

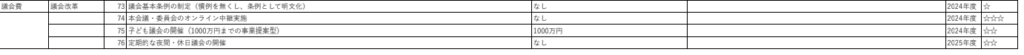

🔳広報・公聴について

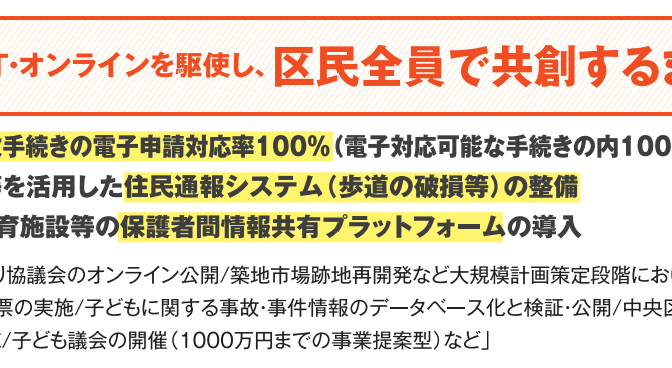

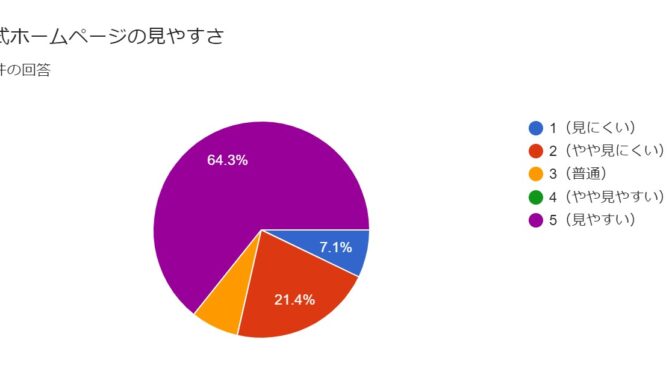

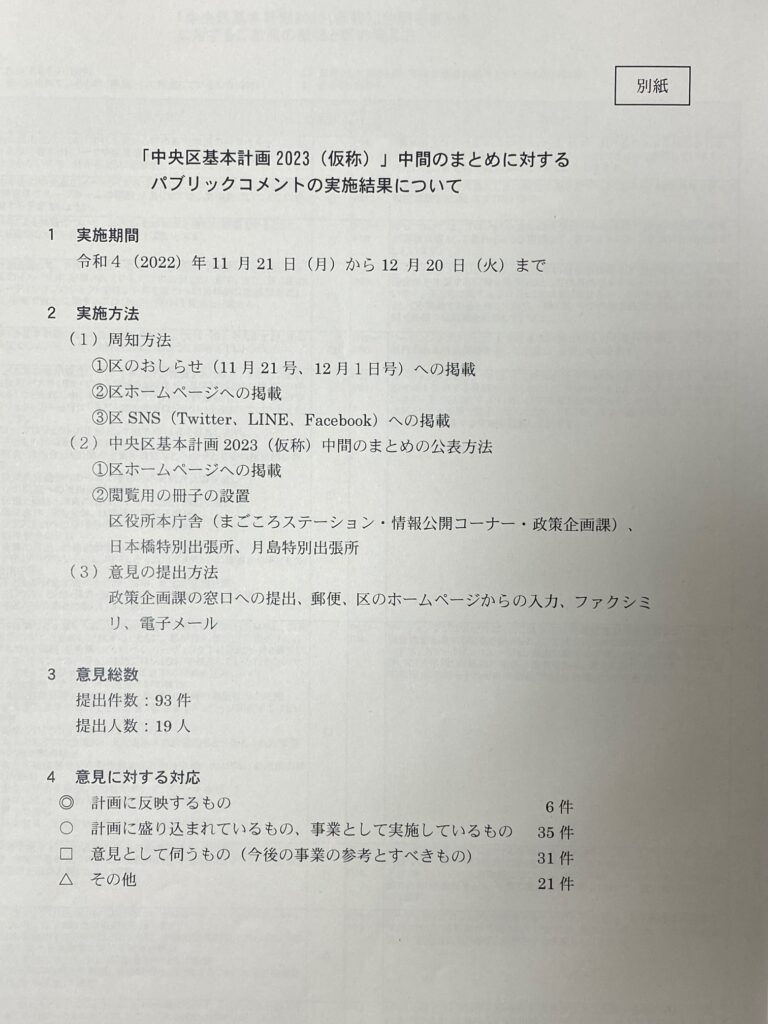

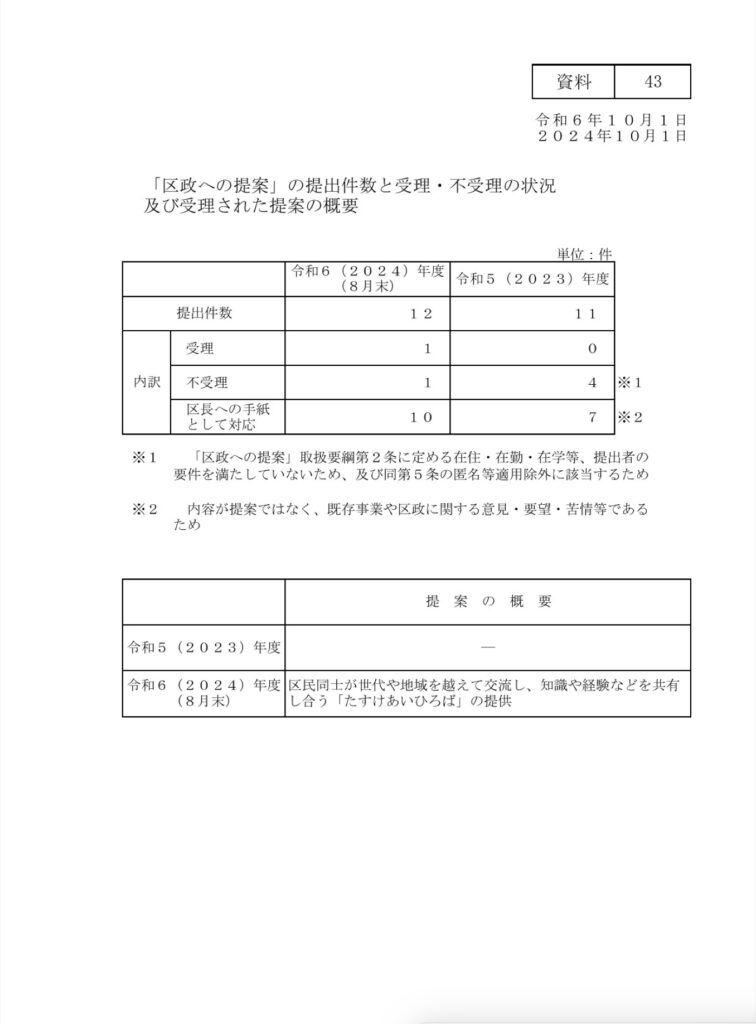

Q.幅広い区民からの意見を集めるためには、現状では不十分。オンラインでの新たな公聴システムなど検討状況は

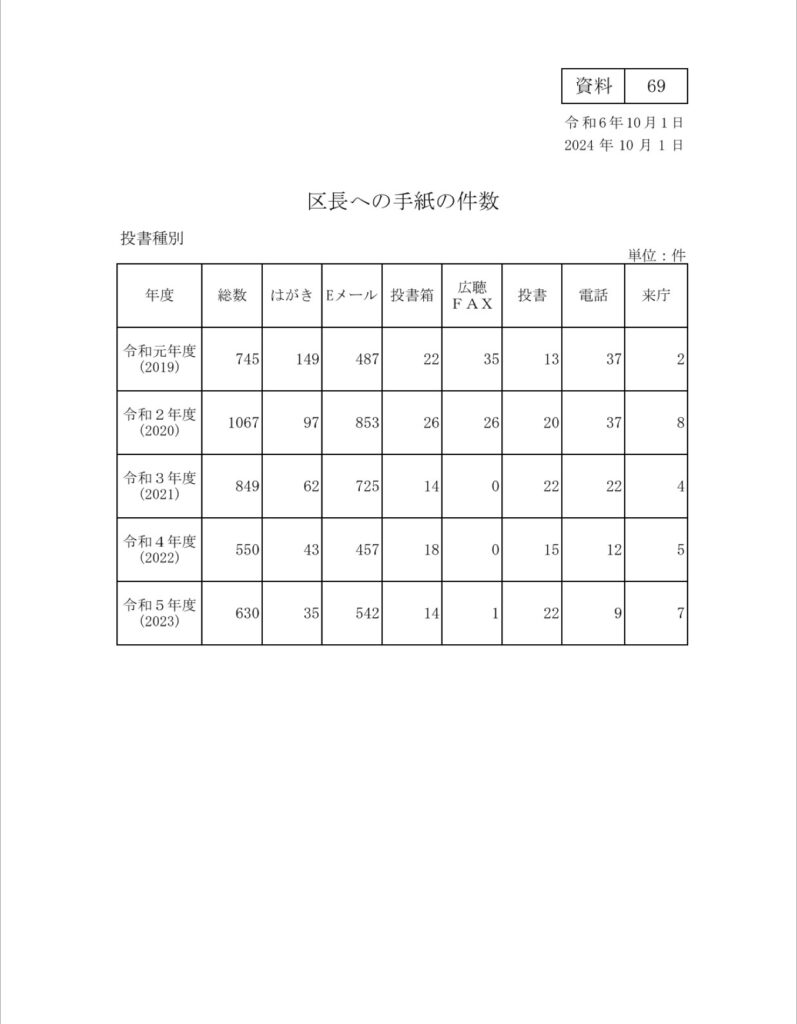

A.不十分との指摘もあったが、まず原則は日々の窓口対応を丁寧に行うことによって進めている。そのほか区長への手紙、パブリックコメント、9つの計画策定、個別施策の調査、各種審議会・協議会で区民の声を聞いていると認識している

→他の自治体では、オンラインでの公聴システムも導入されている。また港品川世田谷文京については、区長を交えて定期的に意見を聞く機会を設けている。より改善を。

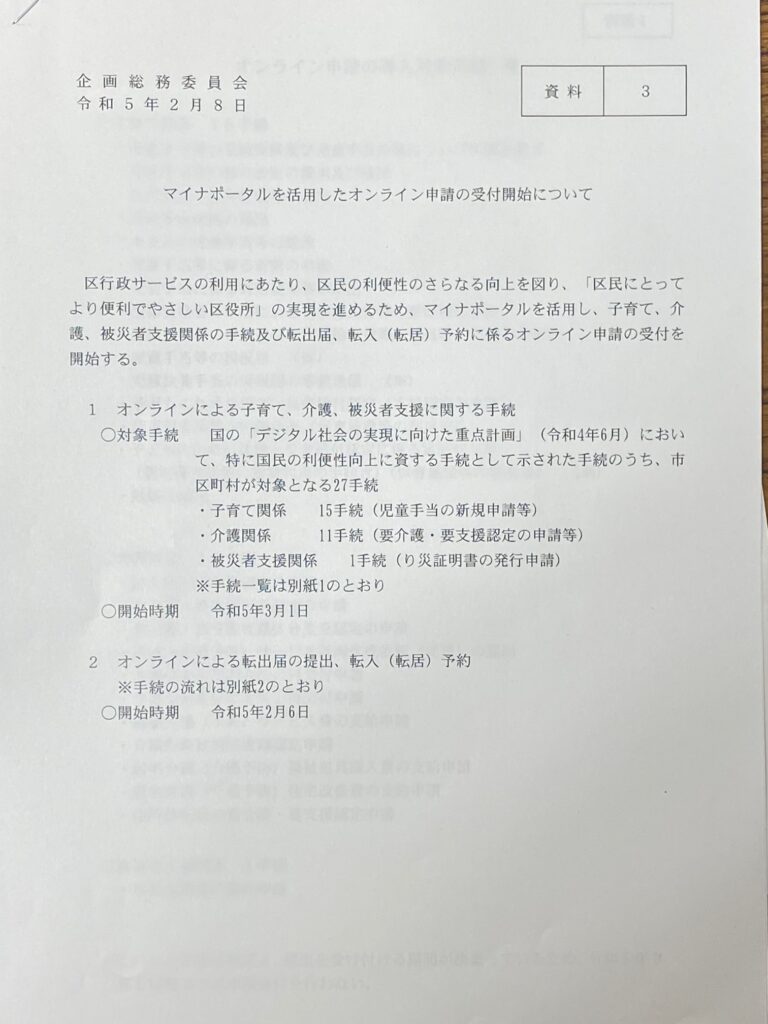

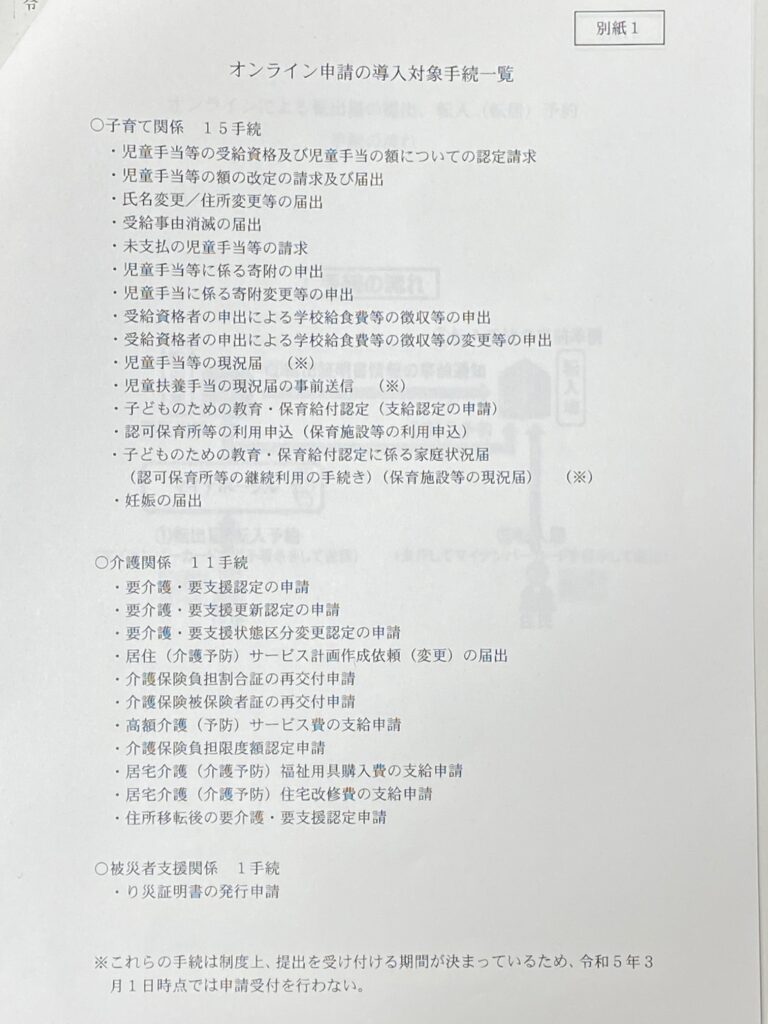

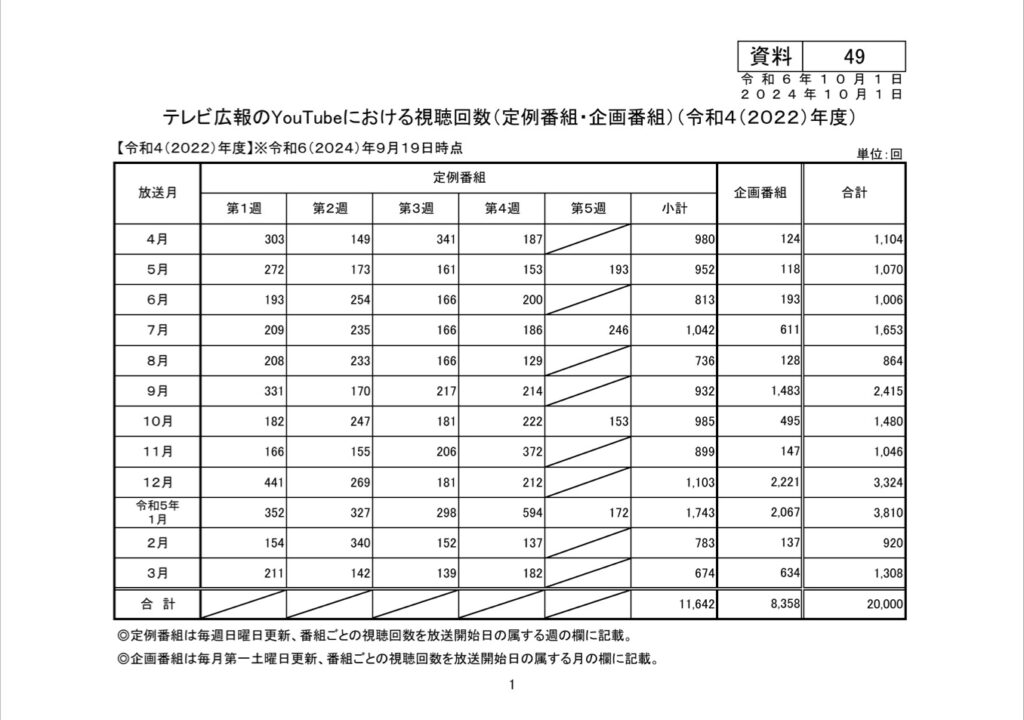

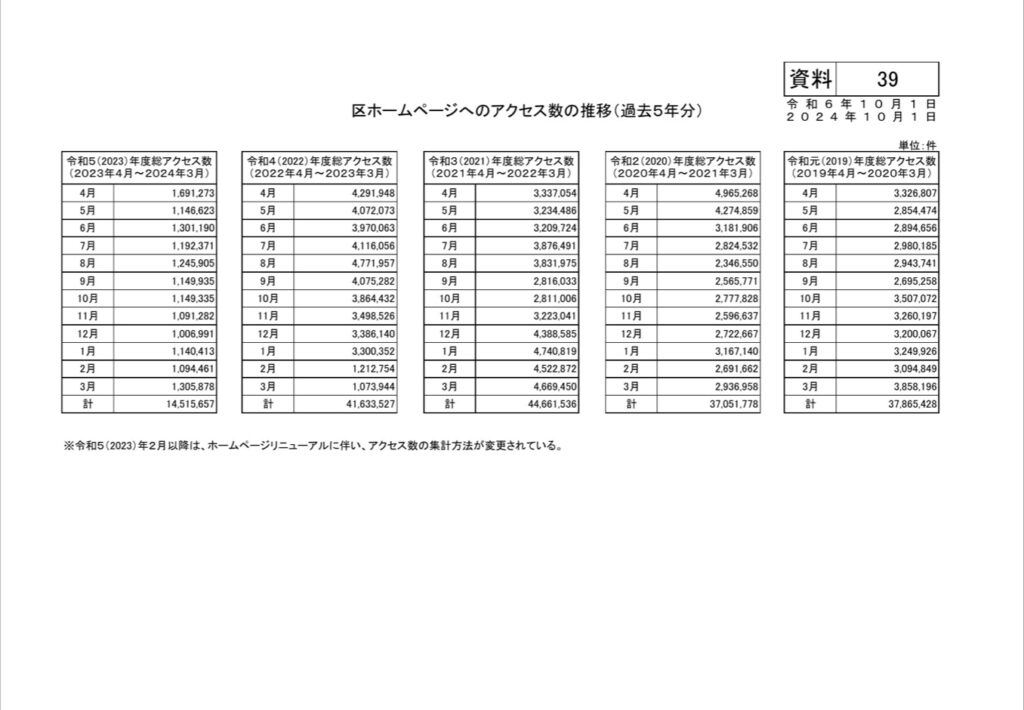

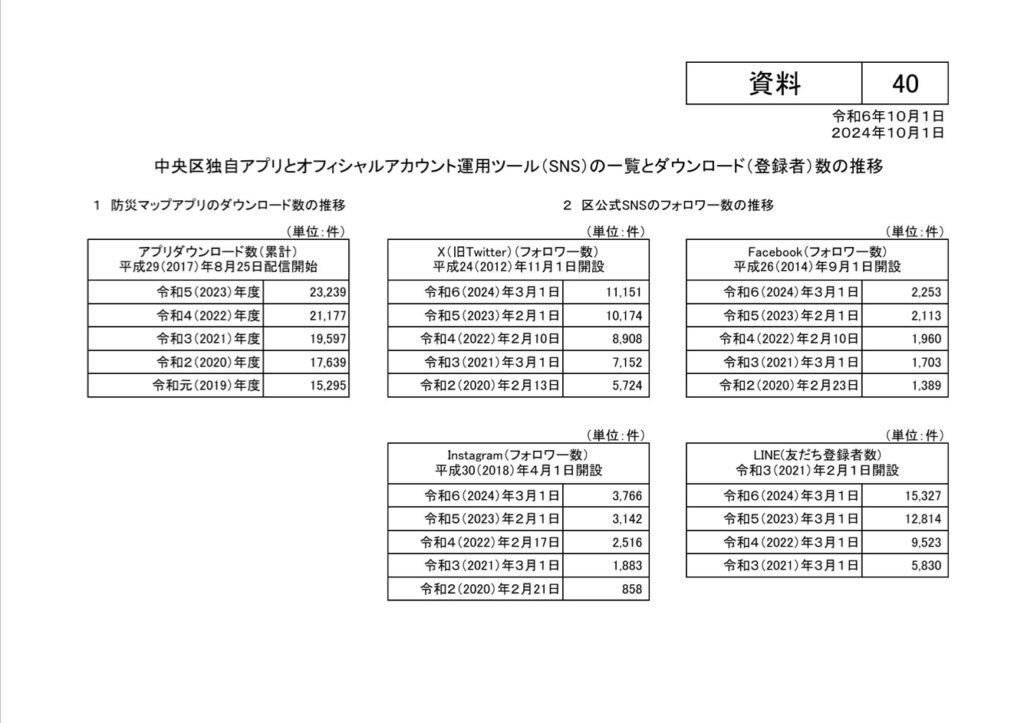

Q.LINE登録者数がまだまだ足りない。拡大の取り組みは?

A.LINEについては全国的に国民の利用率が高いメディアとして総務省のデータもある。他区の活用状況を見れば、各種申請予約に活用しているところもあるが、中央区は発信ツールとして活用している。必要な人に届ける。拡大については区の広報誌や私の便利帳にも二次元コードつけたりしている。

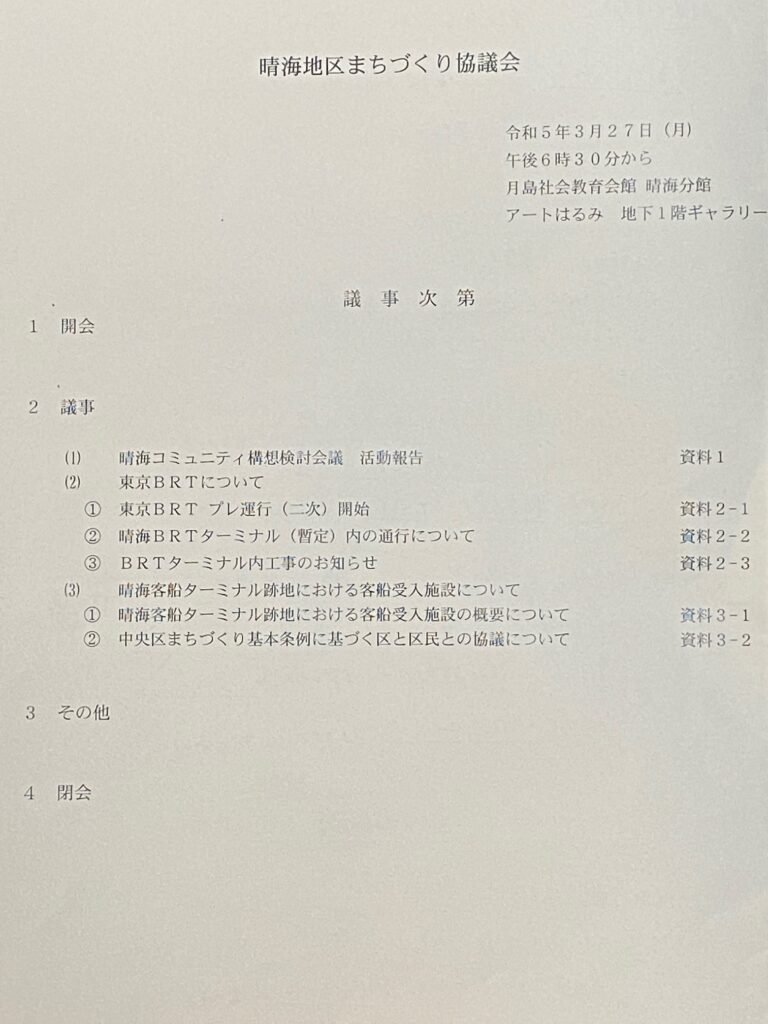

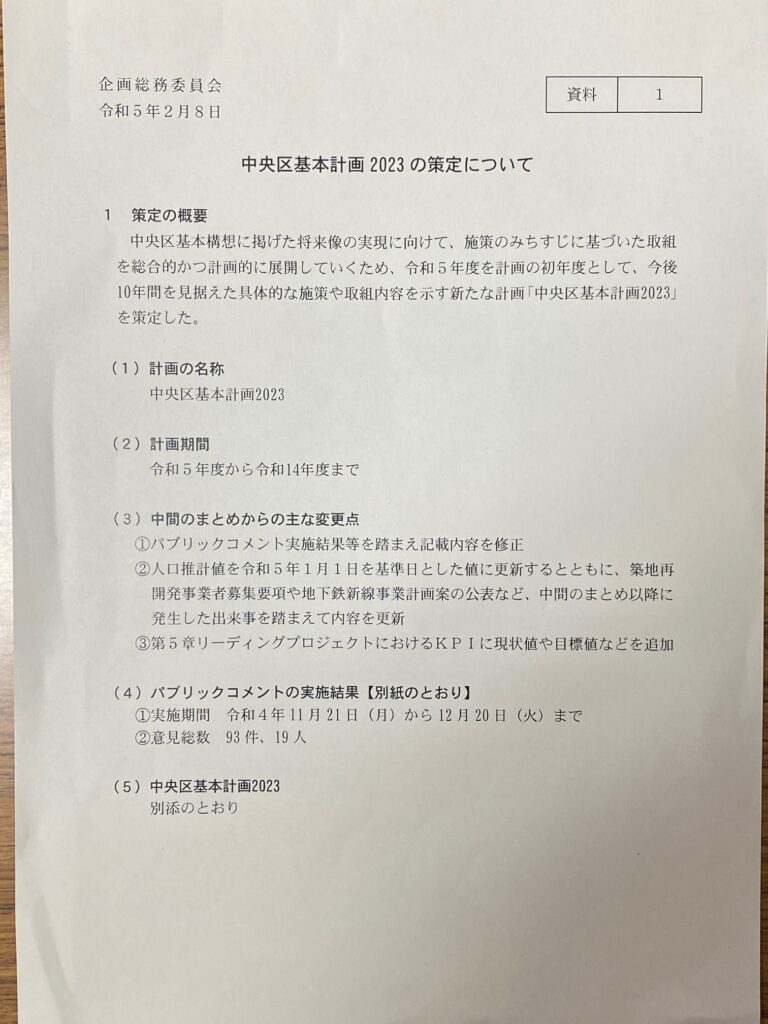

Q.開かれた区政を推進するため、各種会議や審議会において配布資や議事録を速やかに公開するべきでは

A.開かれた区政推進として可能な限り対応、議論の内容、配布資料提供は各会議におけるルールを統一する。会議の一覧を総務課で作り、要項を作る。区民の皆様が入っている会議については日程のお知らせ、HPの一覧ページで見れるように改善を図った。会議資料の添付については、添付するしないでバラバラだったので添付するでルール統一。開かれた区政を推進していく。

これまで私も何度も取り上げていますが、中央区の弱点は広報・公聴分野であると私は考えています。

特に公聴です。

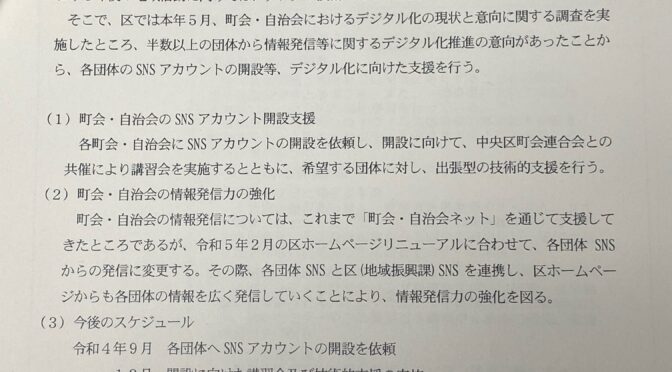

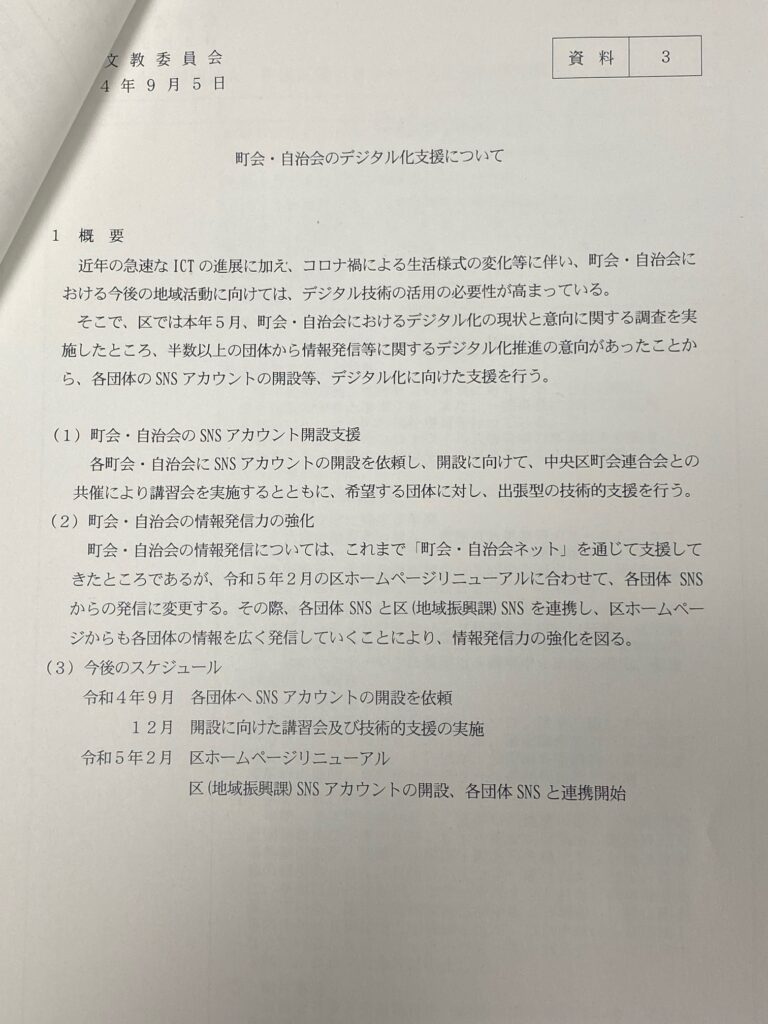

区が住民からの意見の吸い上げとしているのは、町会・自治会からの要望が最も大きく、次に区長への手紙や意見募集などです。実質的にはほぼ町会・自治会の意見を重視します。その上で我々議員が、等しく区民の皆様からのご意見・ご要望を吸い上げ議会の場で取り上げ、改善のために仕事をしています。

共働きなどさまざまな理由により町会などの活動に参加出来ない区民が多くなり、その代わりオンライン公聴システムなどの導入が求められています。

他自治体の事例や東京都の動きも参考に、引き続き提案を続けていきます。

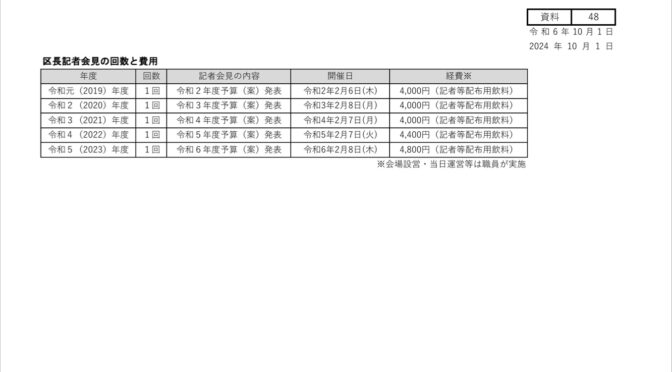

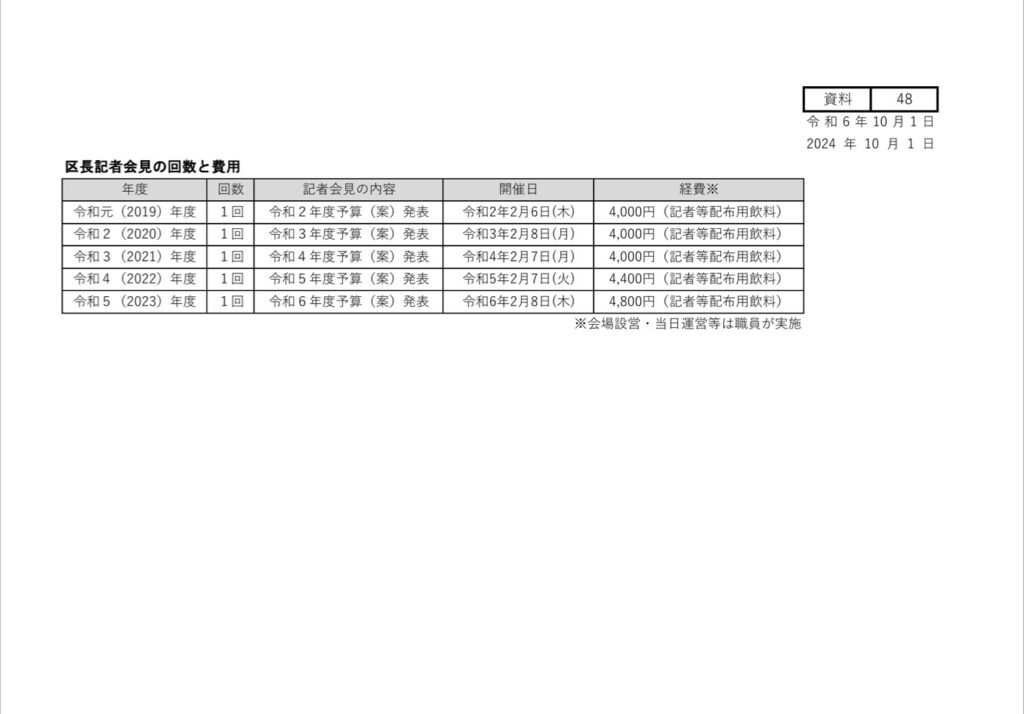

また、区長からの発信がやはり少なすぎます。

トップからのメッセージは区民の安心感を生みます。

こちらも会う度に区長に言ってますが、積極的な情報発信を望みます。

どう考えても私が一番情報を発信している(それが私の役割でもあるのですが)

引き続き積極的に発信してまいります。

寿司公聴システムという新しい仕組みを生み出したしな・・・