こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

昨日は企画総務委員会が開催され、委員として出席、質問しました。

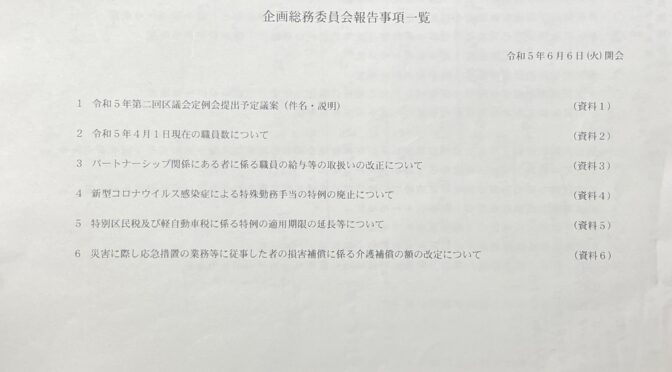

報告事項は以下の通り

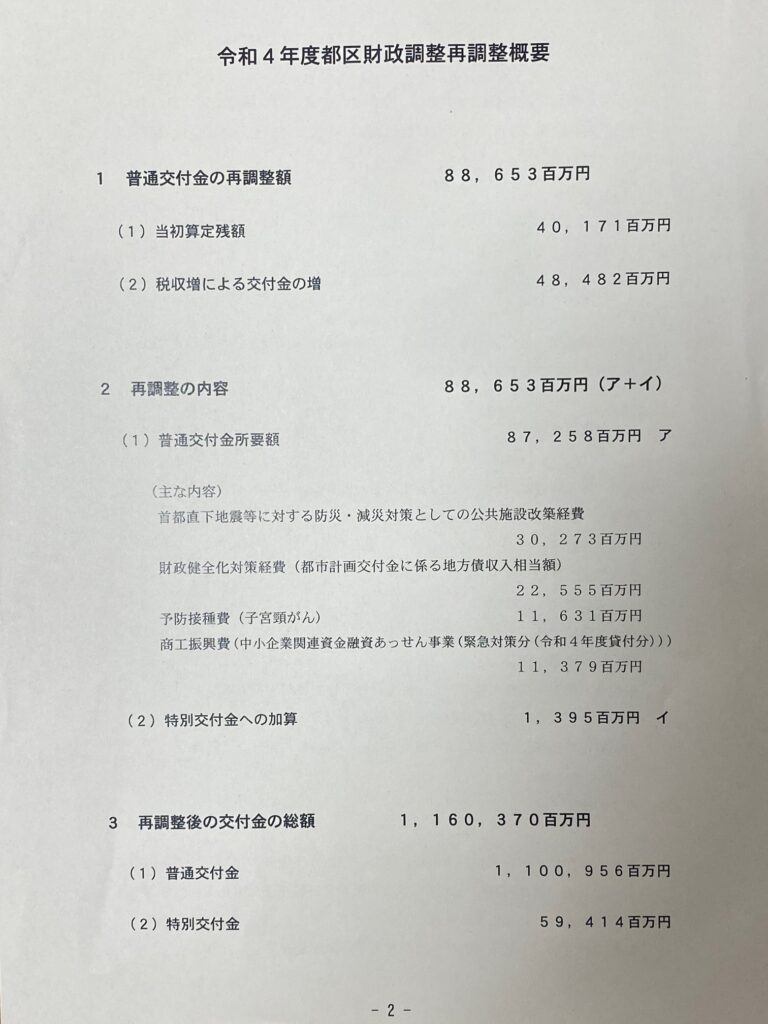

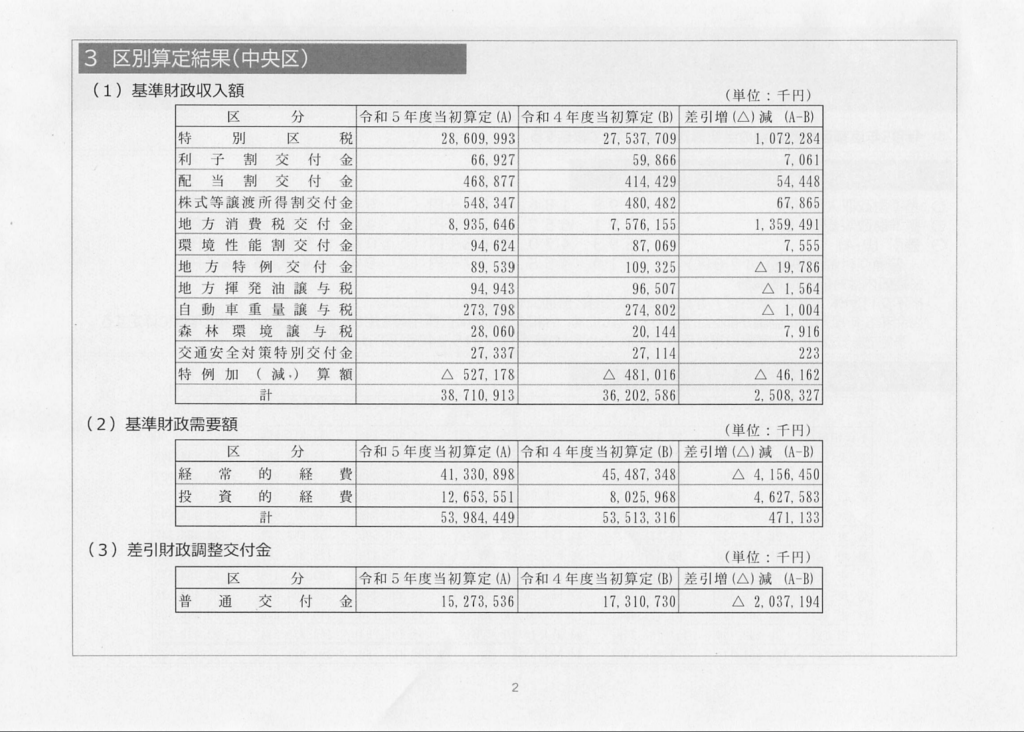

まずは都区財政調整結果概要について、

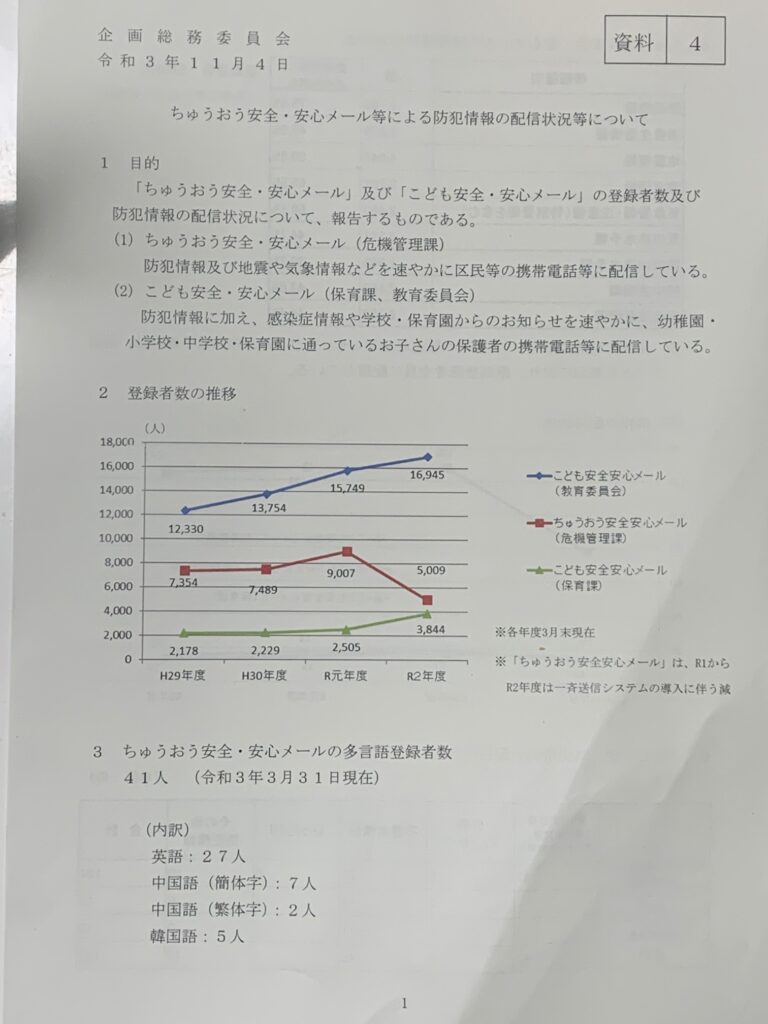

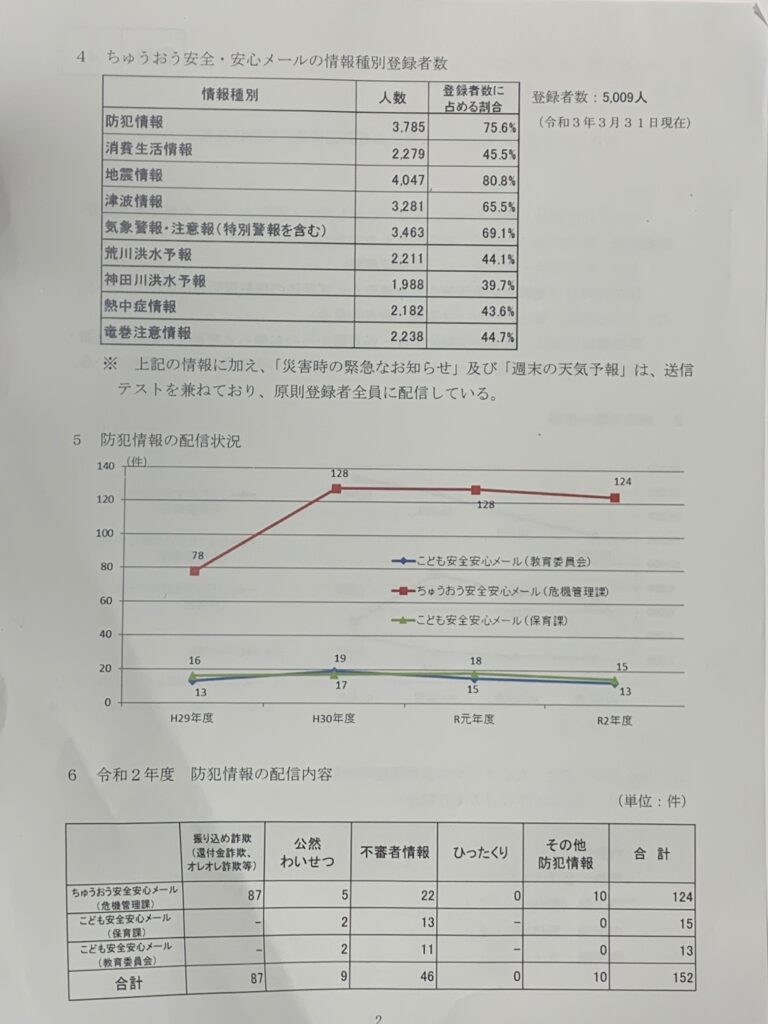

令和5年度の都区財政調整算定結果について、都区財政調整制度とは、都と区、区同士の間の財源配分を行う制度です。

都から特別区への特別区交付金により、都区間の財源配分、特別区相互間の財源調整を行っているところ、その調整分の結果が暫定的に出ました。

港区と渋谷区は不交付団体、つまりは財政的に突出して潤沢であるため、特別区交付金が支給されません。

中央区の算定結果は、前年度より約20億円減の約152億円、中央区の予算規模は約1200億円~1500億円であるため、その1割ほどを担っています。

Q.今回の算定結果を踏まえて、中央区に想定される影響は?

A.当初予算においては220億円を計上しており、67億円の欠損となっているが、まだ財調が整っていない未決の協議が残っており、その部分の協議が終えたら大体予算近くまで算定されるのではないかと見込んでいる。

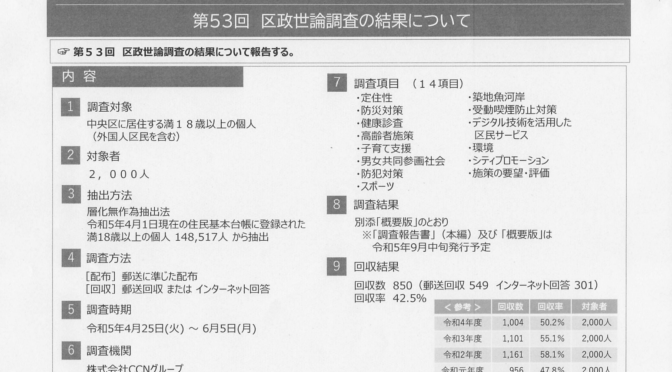

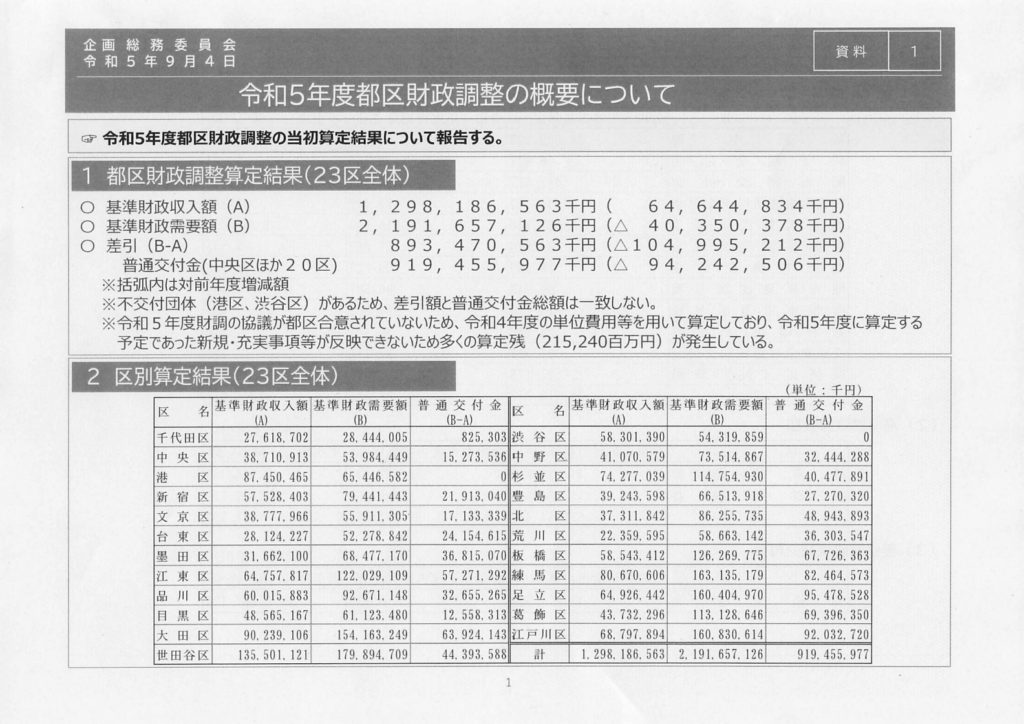

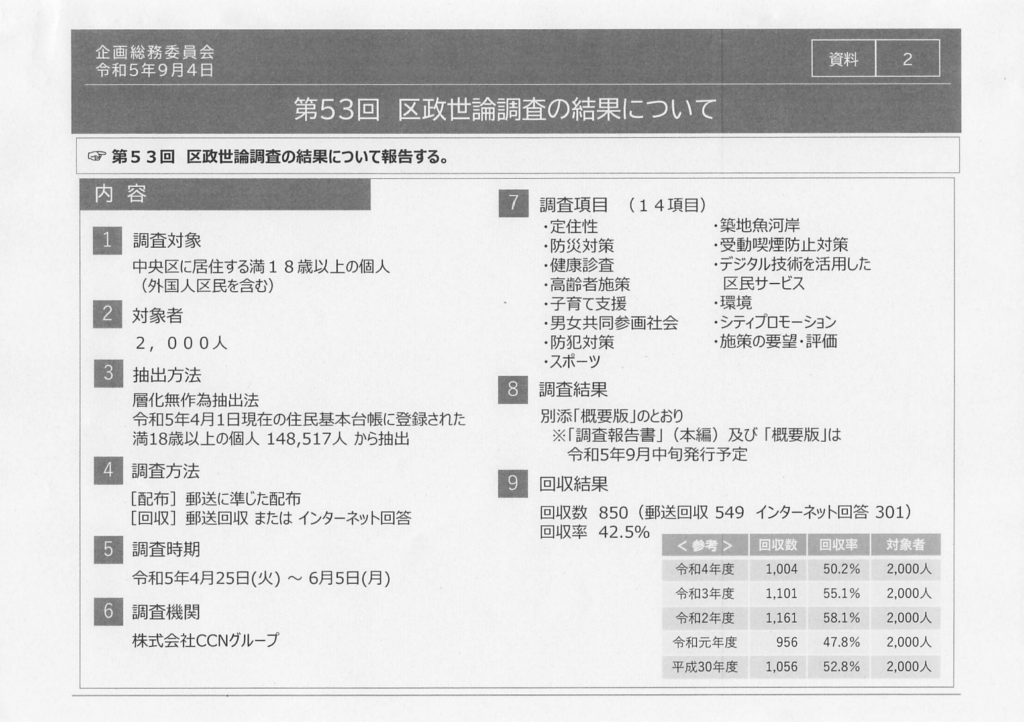

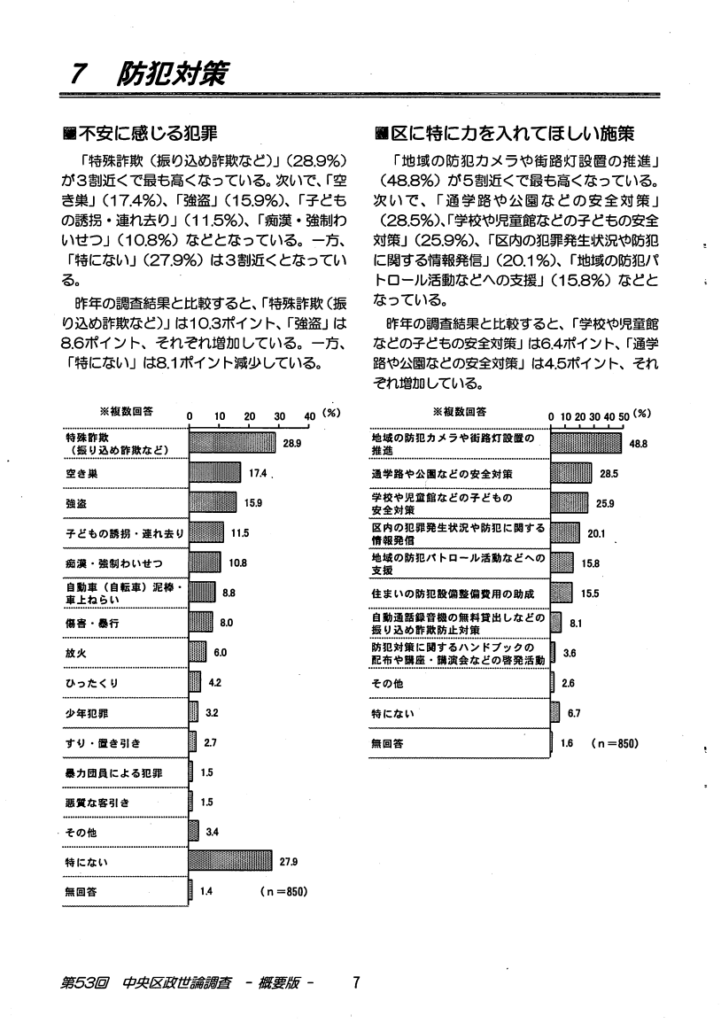

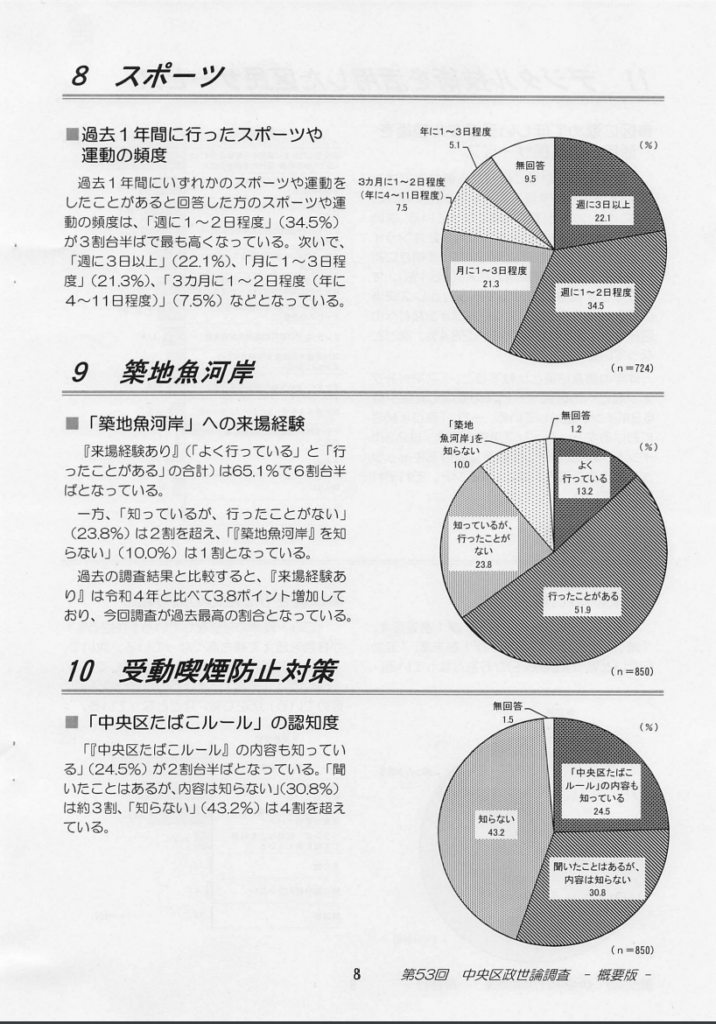

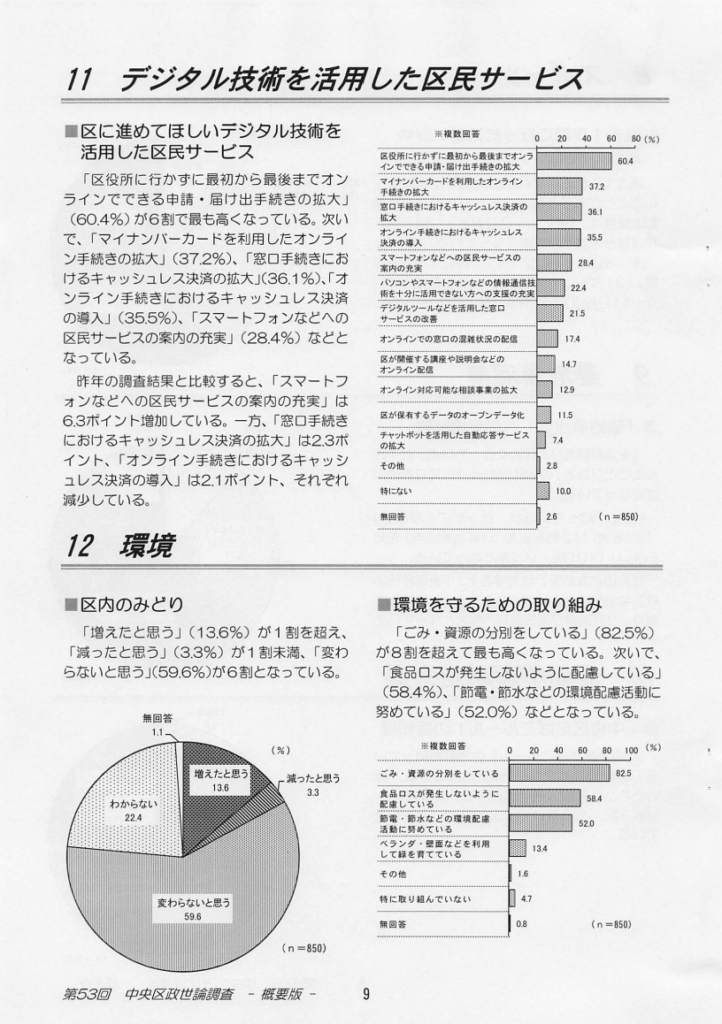

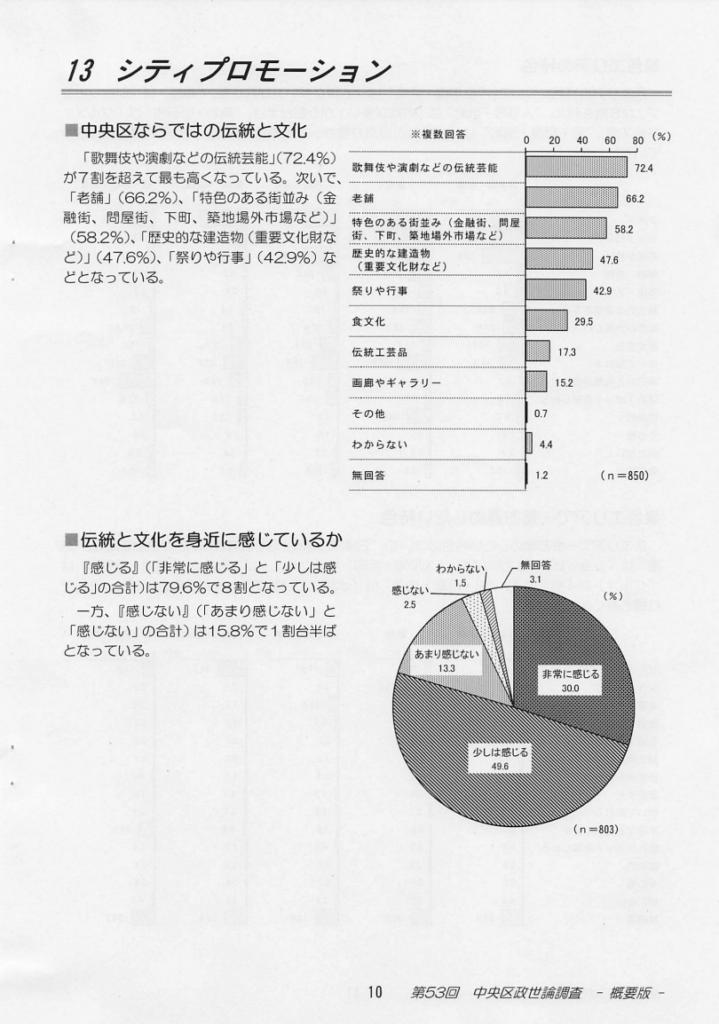

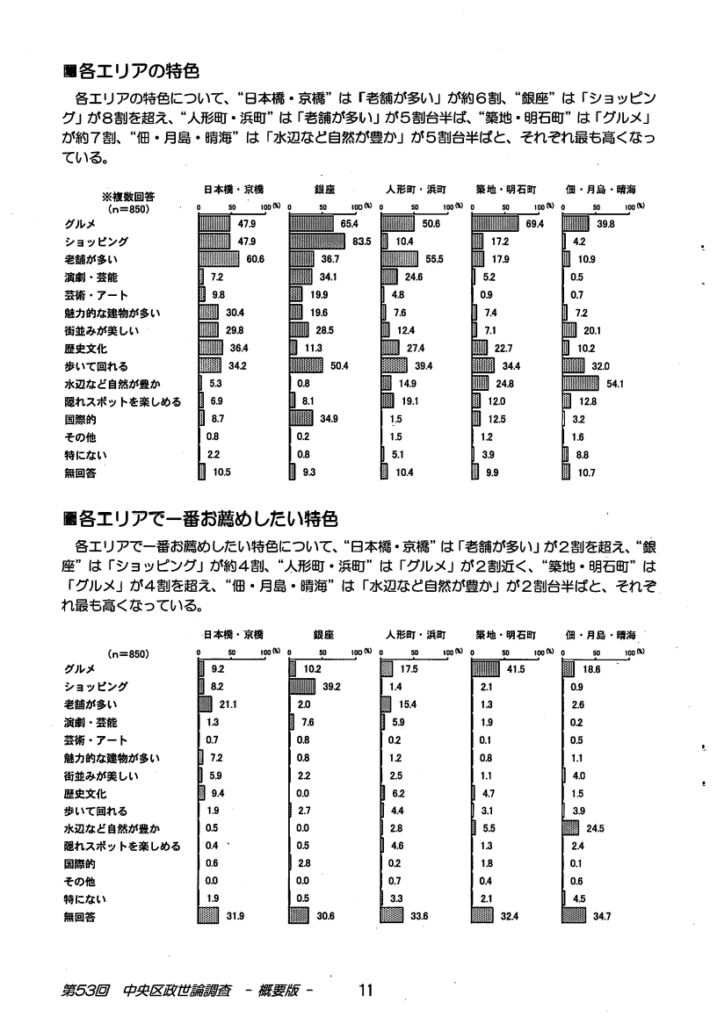

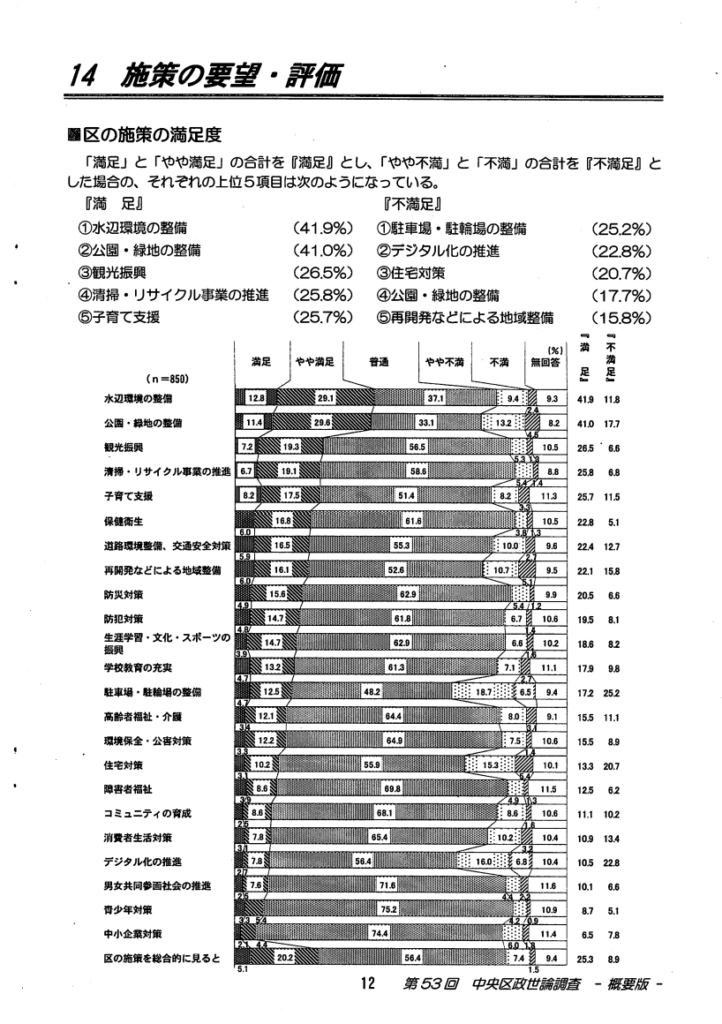

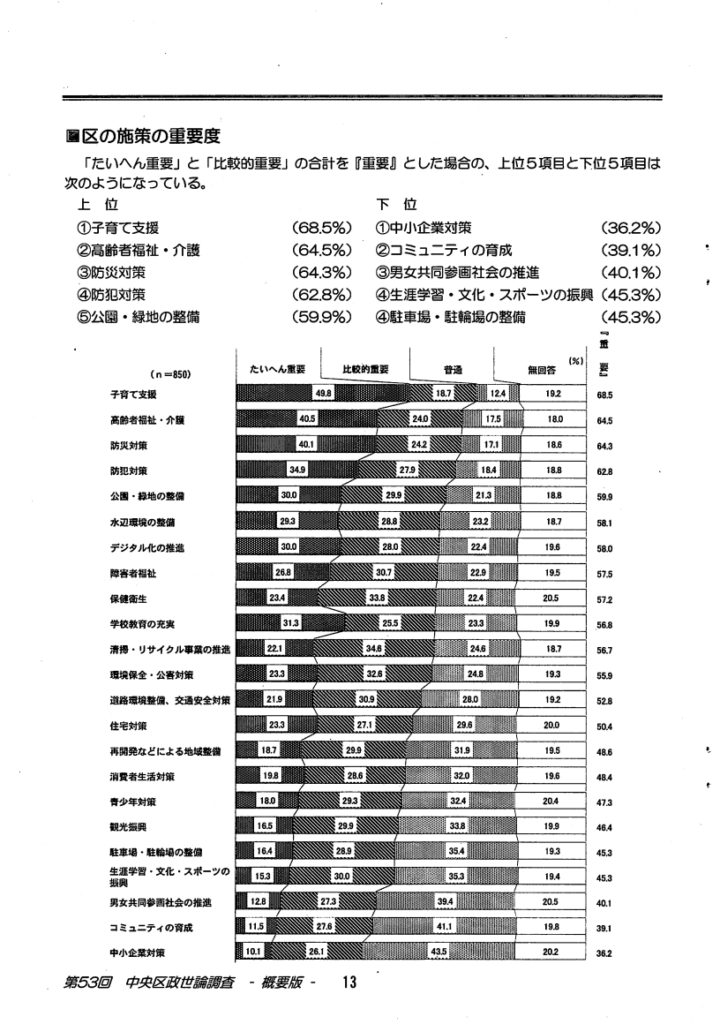

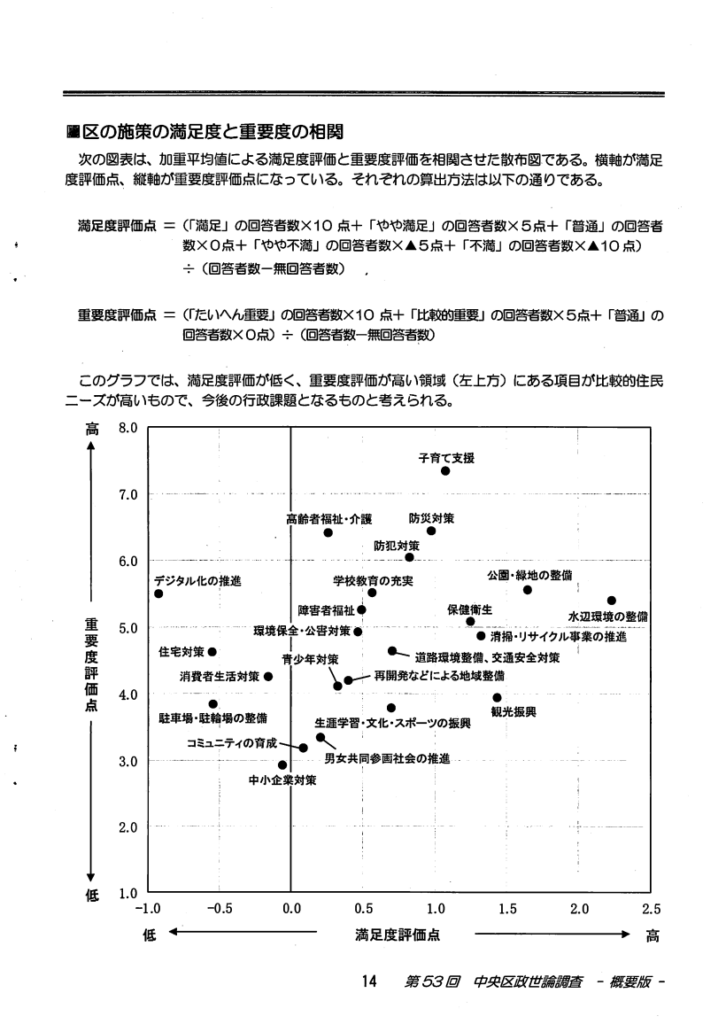

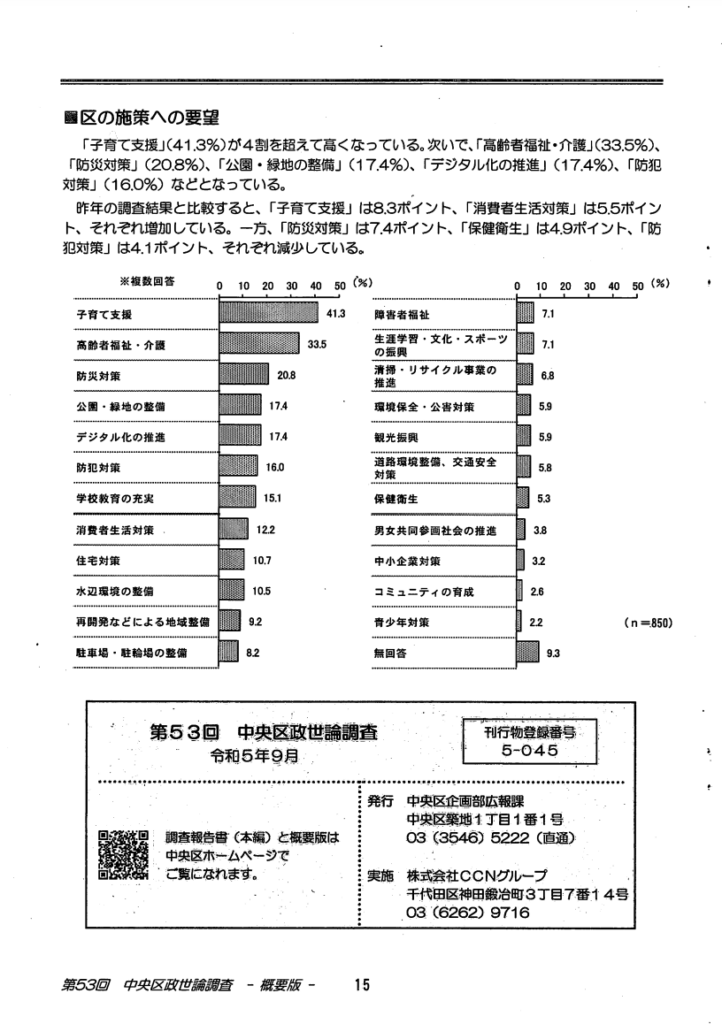

続いて第53回区政世論調査の結果について

Q.今年度から対象者に外国人区民を含めたとの事だが、その理由は?また、築地魚河岸を調査項目で取り上げている理由は?また、回収率が低い原因および改善策は?

A.外国人区民を対象に加えた理由は、まず外国人が増えている中、多様な意見を把握するため。また、今回からインターネット回答を受け付けたが、インターネット上で多言語対応が可能となったため。

次に調査項目については、各部署からの要望を元に、区民ニーズを把握する目的のため項目を設定している。築地魚河岸についても区民の関心を把握し、優先順位を見定めるために項目に入れている。

また、回収率が低い原因は多様な側面があるとは思うが、コロナによる行動制限がなくなり、調査時期であるGW前後と重なってしまったのではという点がある。今後は調査時期や期間、発送時期などを見直す予定。

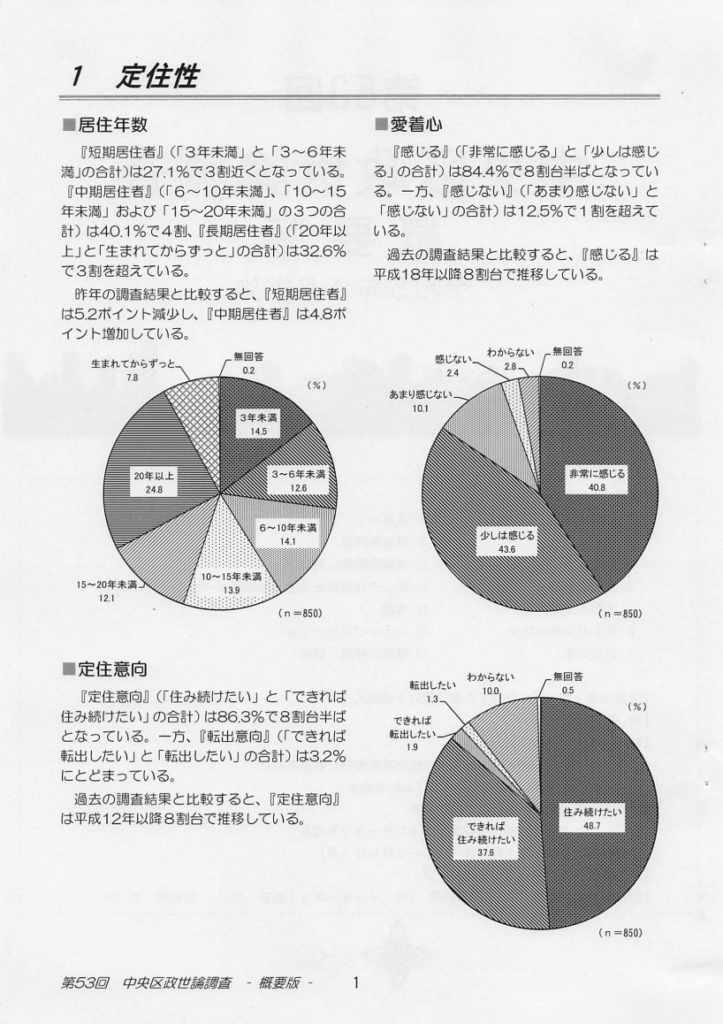

Q.企画部、総務部が所管の質問項目について。項目①、中期居住者が増えた理由についてはどのように分析しているか、他区と比較した場合に、長期居住者を増やすためにはどうすればいいと考えているか

A.居住地域の分析をしても特に月島地域が増加している点、やはり人口数が少ない時は長期居住者の割合が多かったが、マンションが建設され人口が増えると短期居住者が増え、その建設が落ち着いてくると中期居住者が増えるフェーズになると考えている。

中期、長期居住者を増やすためには、前提として住み続けたいと思えるような生活環境を総合的に整備するため、福祉施策や学校、公園など環境の整備を長期的に整備することが大切であり、基本計画の中で実現していく。

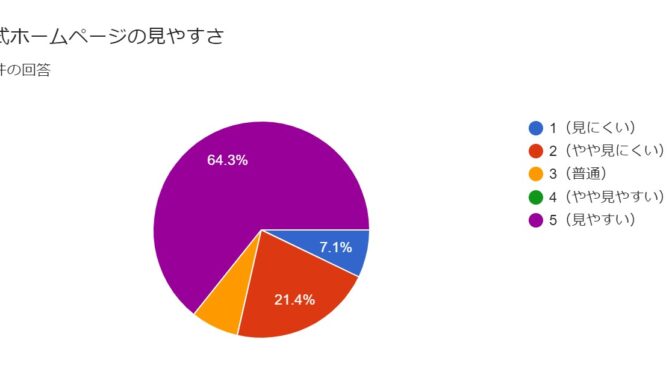

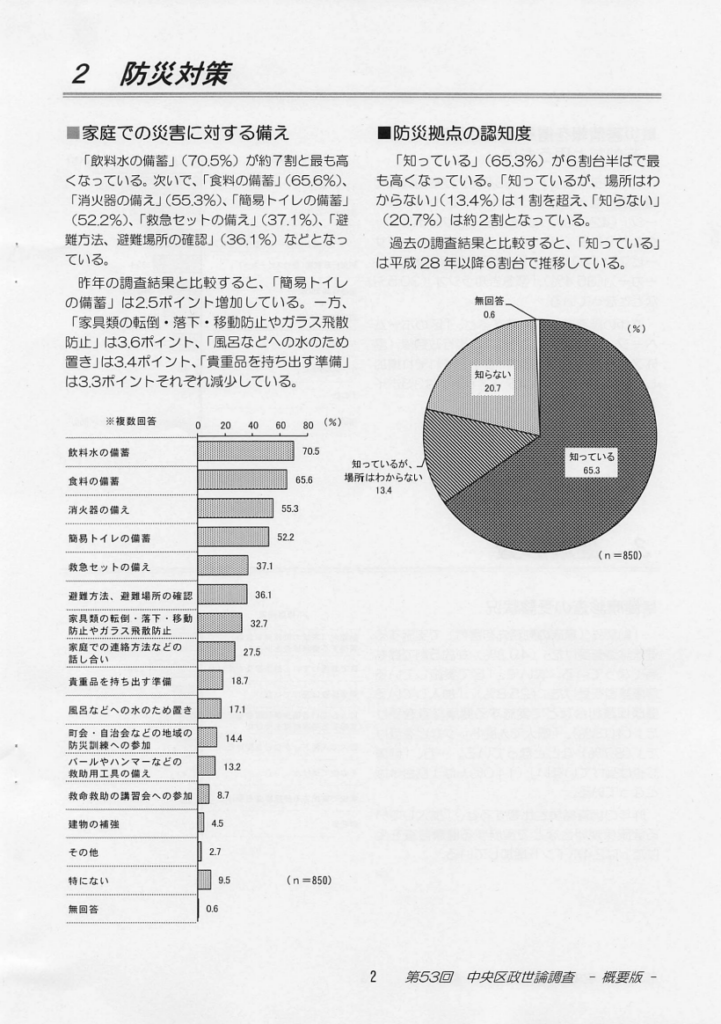

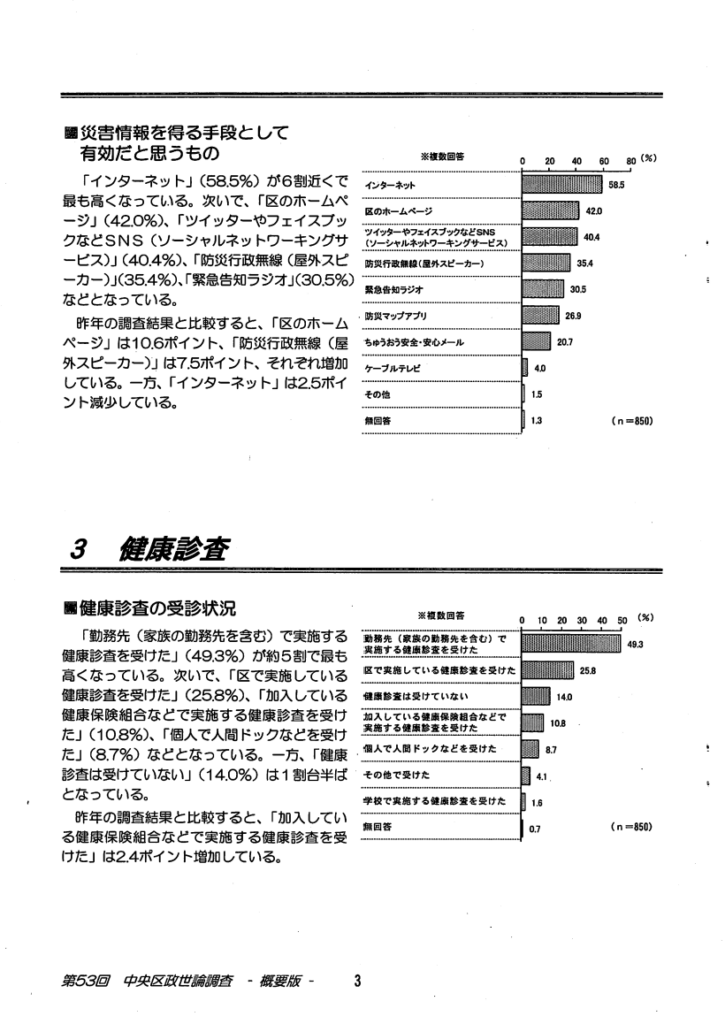

Q.災害情報を得る手段として、区のHPへの期待が非常に伸びている。一方で速報など速達性が必要な情報はTwitterやLINEなどSNSを活用することが見込まれる。HPの位置づけは?

A.区のHPリニューアルへの期待もあると思われる。防災ポータルサイトとしてあんぜん安心メール等と連携して、防災拠点の位置や災害情報マップなどストック情報の整備をしていきたい。

Q.日曜日に開催された総合防災訓練について、前年度と比較しての改善点、また所感は?

A.前年度から新規で取り組んだ事項としては、中学生の防災展示、関東大震災の特別展示、子ども防災体験コーナーの拡充、スタンプラリー、海上保安庁が初参加しての船舶への体験乗船など。特に子ども達が楽しめて良かったとの声が多く、防災教育の観点から親の意識向上にも繋がると考えている。

Q.特に今年度晴海中学校で行われている防災教育、防災拠点運営などの取り組みはとても素晴らしく、全中学校への展開などは考えているか。また、防災の観点から今後の水辺活用についてはどのように発展させていくのか。

A.今年度、晴海中は東京都の防災教育指定校として熱心に取り組んでいる。銀座中学校、日本橋中学校、佃中学校にも同様に展開していきたいが、まずは11月~を予定している防災拠点運営訓練など経て、生徒がどう感じたかなどを検証して、学校現場と協力して展開を検討していきたい。

防災水辺利活用については、区が主体ではなく国や東京都と連携して水上ルートの活用を今後検討していく。

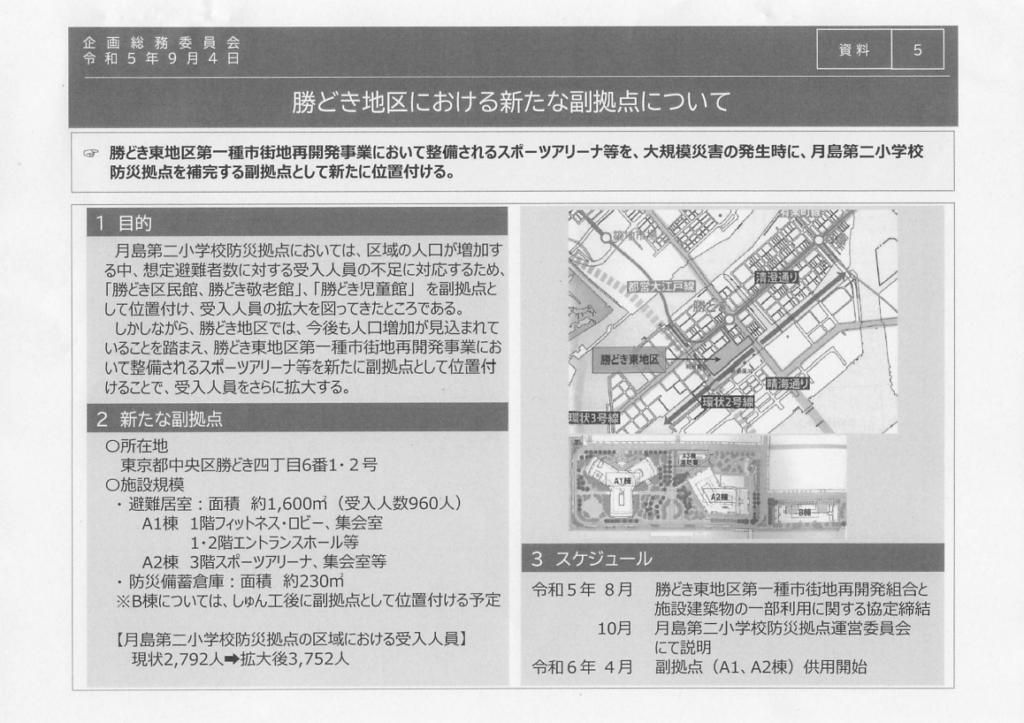

最後に、勝どき地区における防災副拠点の設定について

⇒パークタワー勝どき内のスポーツアリーナ等の施設を活用し、地域の防災副拠点(主拠点は月島第二小学校)として運営する。

防災副拠点とは、主拠点である月島第二小学校が埋まってしまった場合に開放する拠点を指す。

Q.マンション内の施設を活用するという点は、あくまでマンション住民を対象にしているのか?それとも近隣住民含めて一般的に開放するのか

A.あくまで地域の防災副拠点であるので、近隣住民含めて使用する形となる。

それぞれ、報告に対しての質疑応答となります。

何か気になる点がございましたらご質問ください。

それでは!!