こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

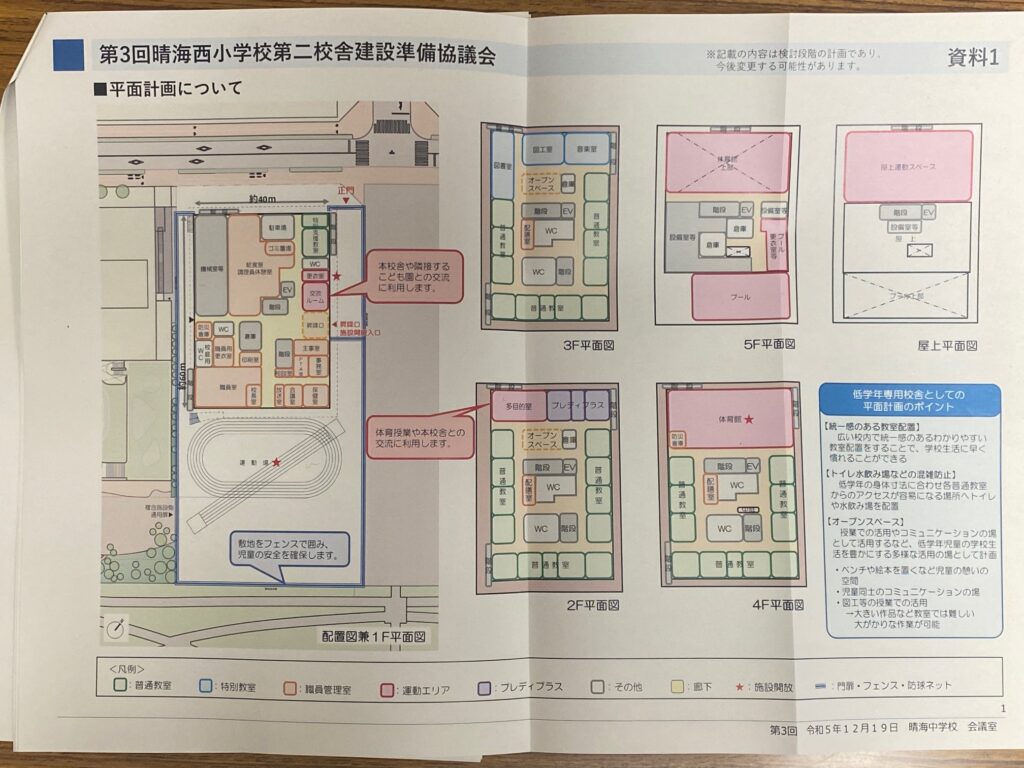

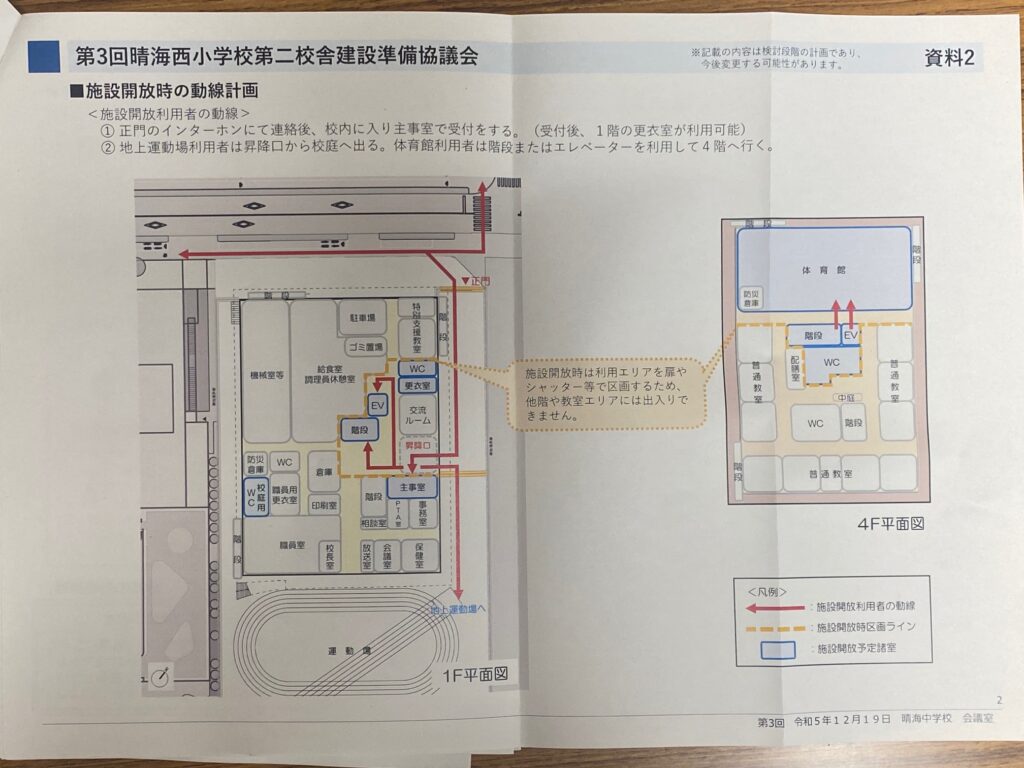

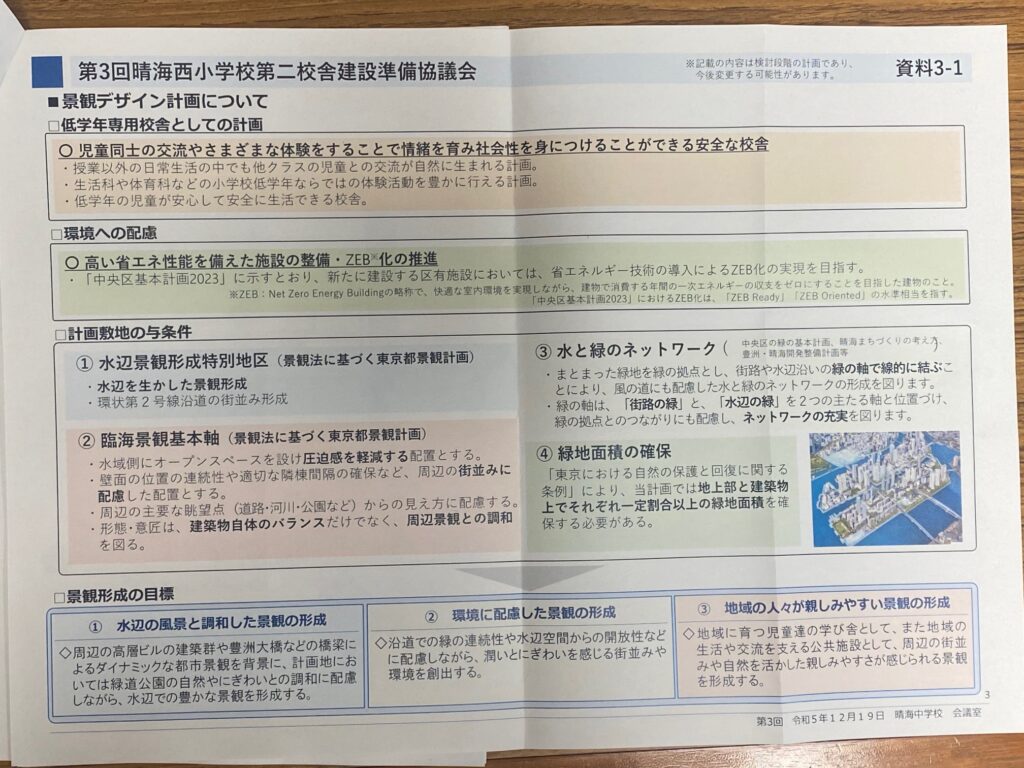

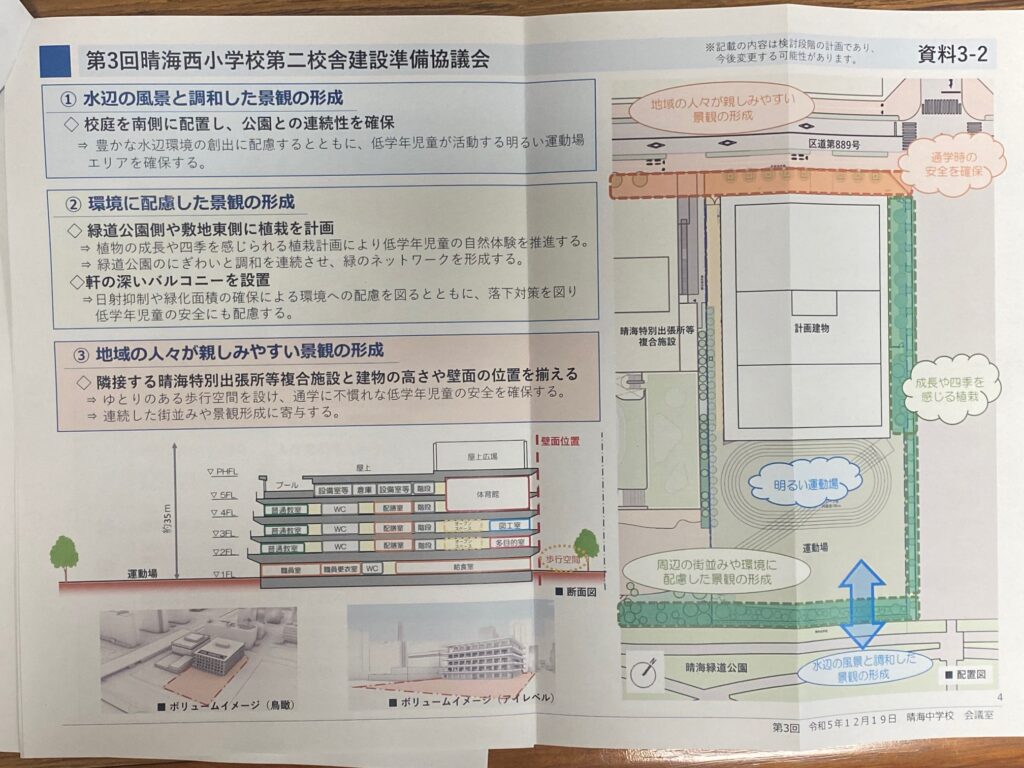

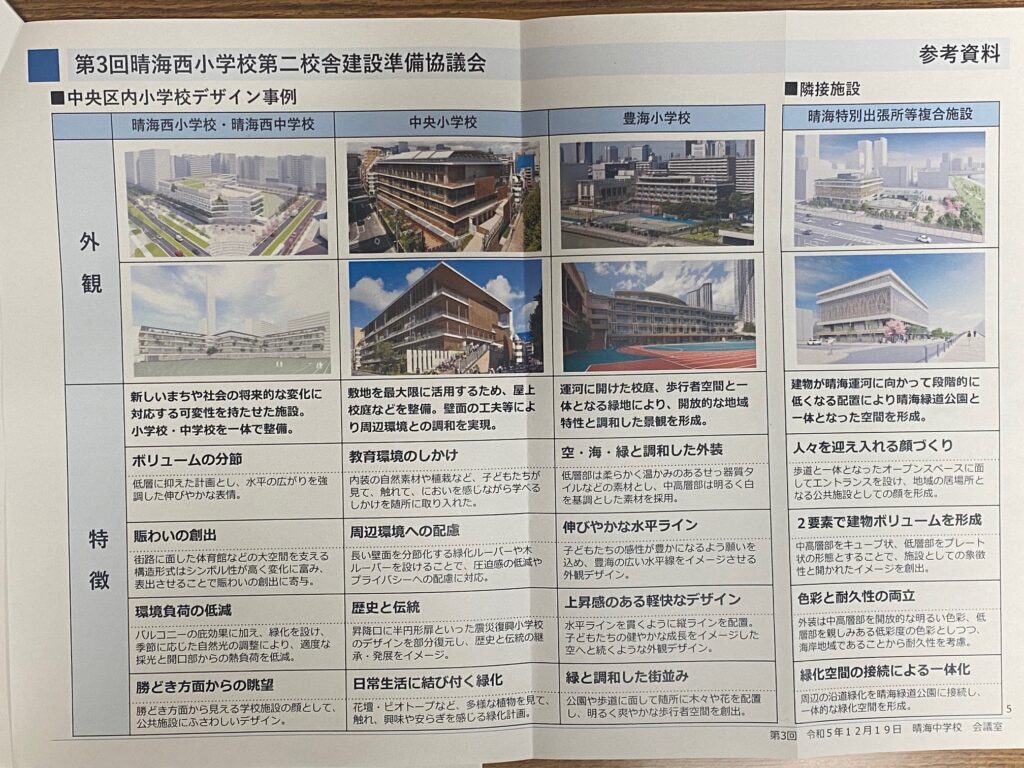

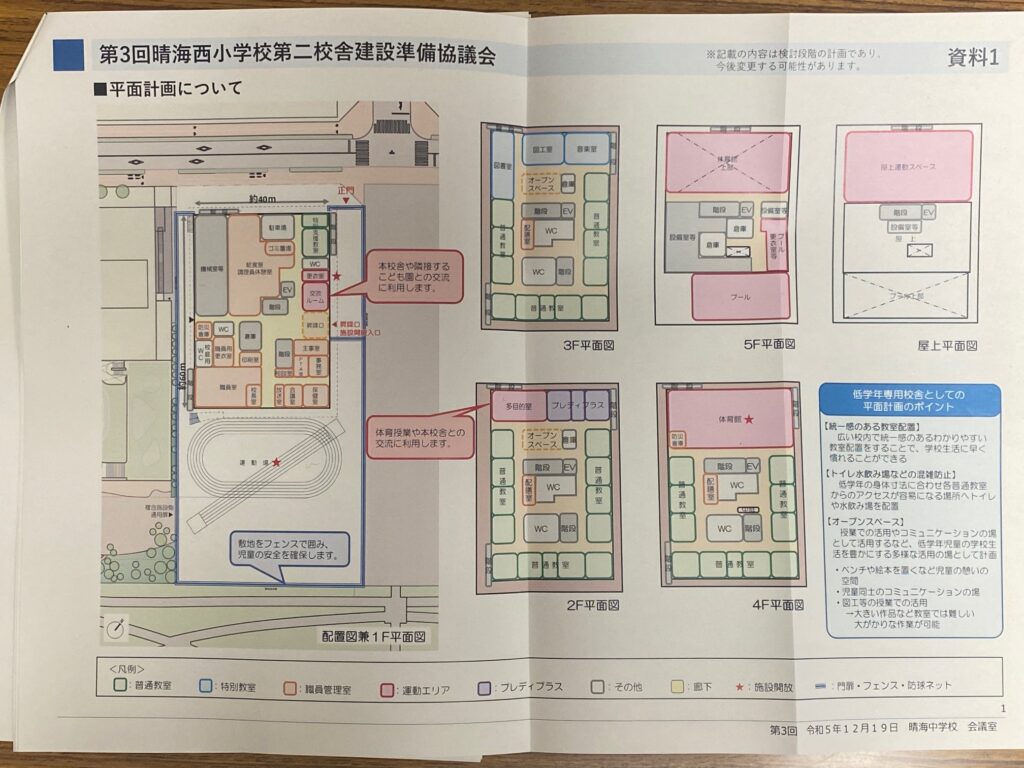

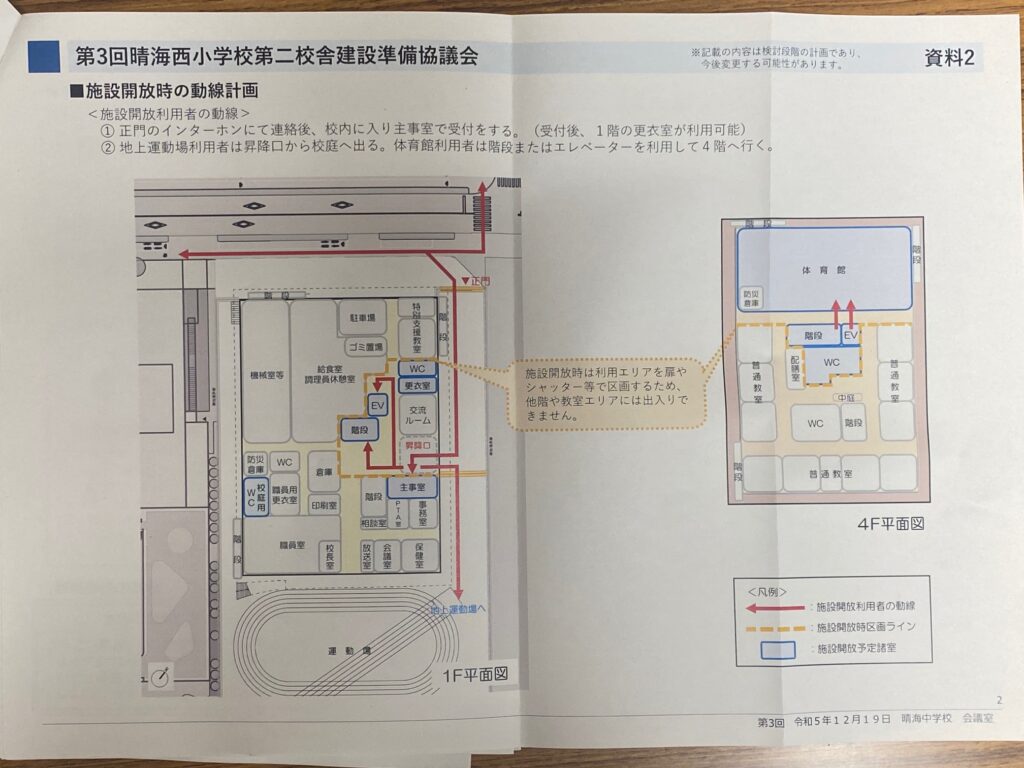

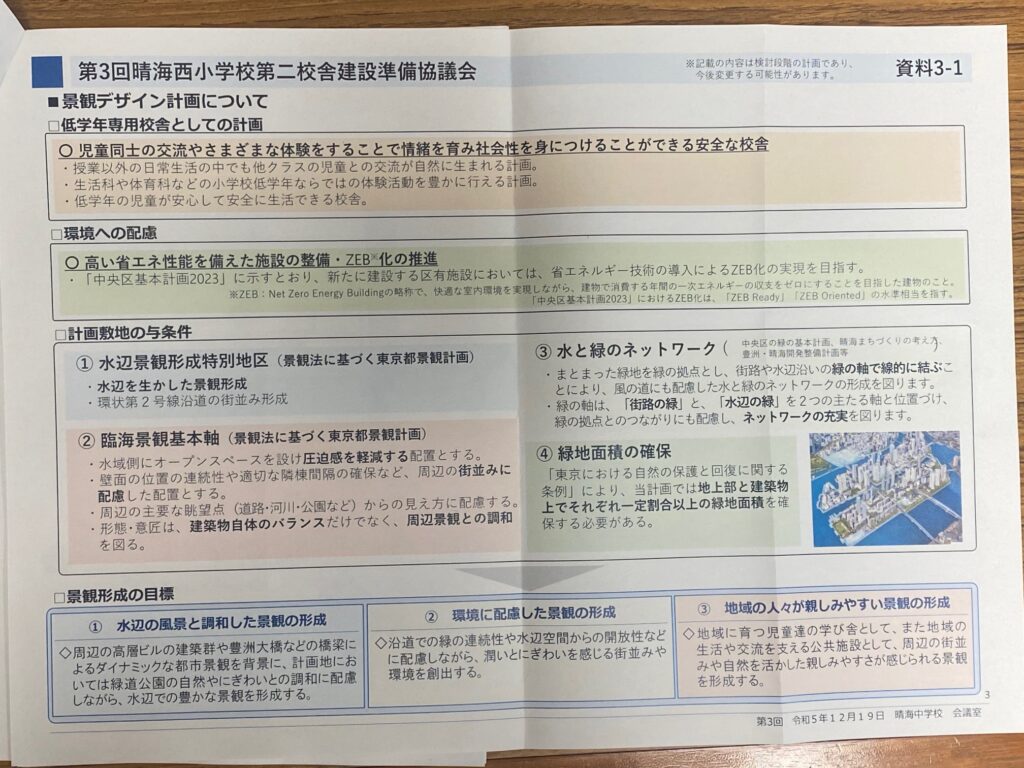

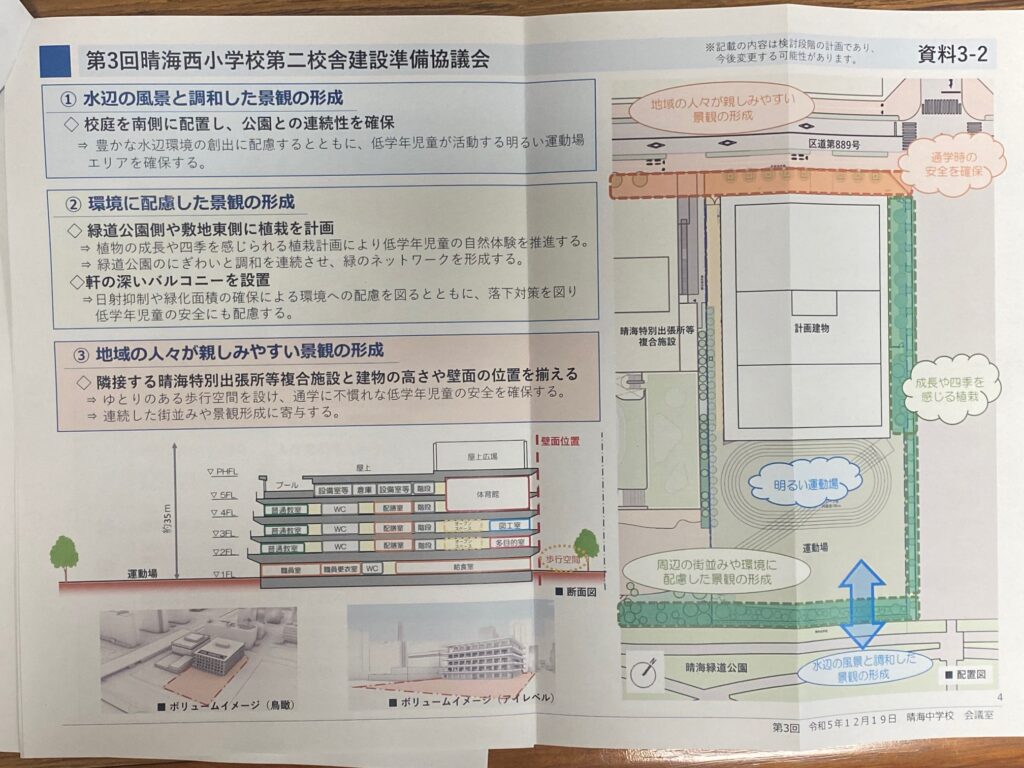

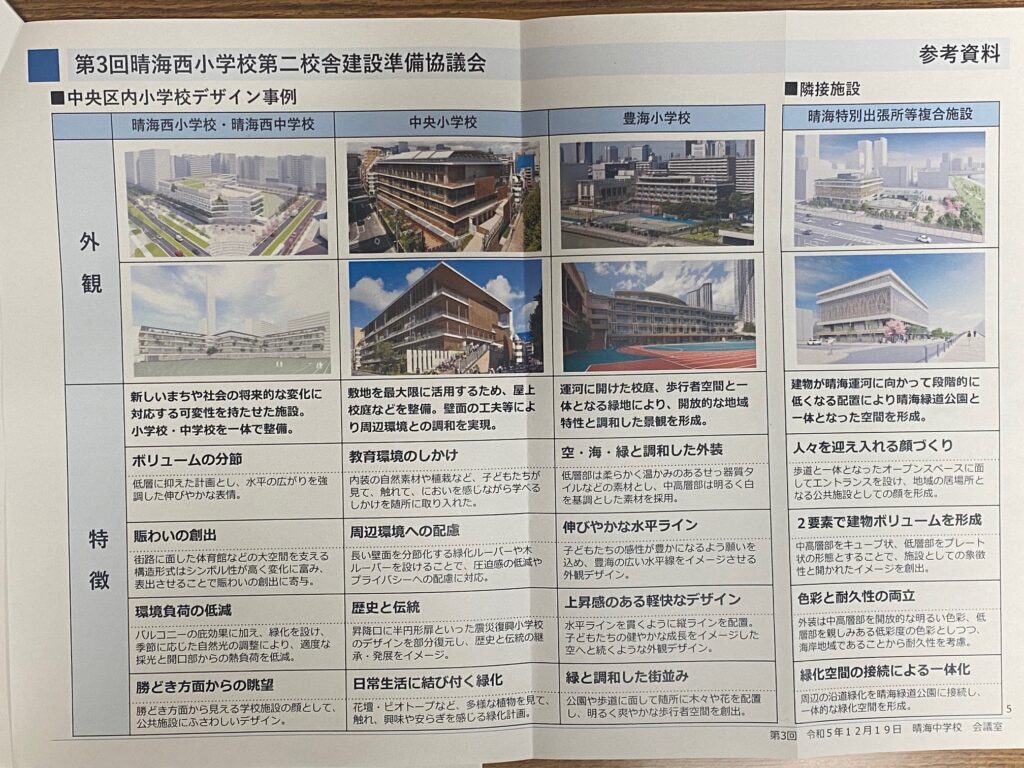

12月19日に」開催されました、第三回晴海西小学校第二校舎建設準備協議会にて、晴海西小学校第二校舎の計画図面等が発表されました。

隣接する晴海特別出張所や晴海緑道公園との連続性や、小学校低学年専用校舎として機能する特性に配慮した、子ども同士の交流に配慮した設計となると聞いています。

いずれにせよ、水辺や緑道を活かした、学びやすい環境となるように望んでいます。

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

12月19日に」開催されました、第三回晴海西小学校第二校舎建設準備協議会にて、晴海西小学校第二校舎の計画図面等が発表されました。

隣接する晴海特別出張所や晴海緑道公園との連続性や、小学校低学年専用校舎として機能する特性に配慮した、子ども同士の交流に配慮した設計となると聞いています。

いずれにせよ、水辺や緑道を活かした、学びやすい環境となるように望んでいます。

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

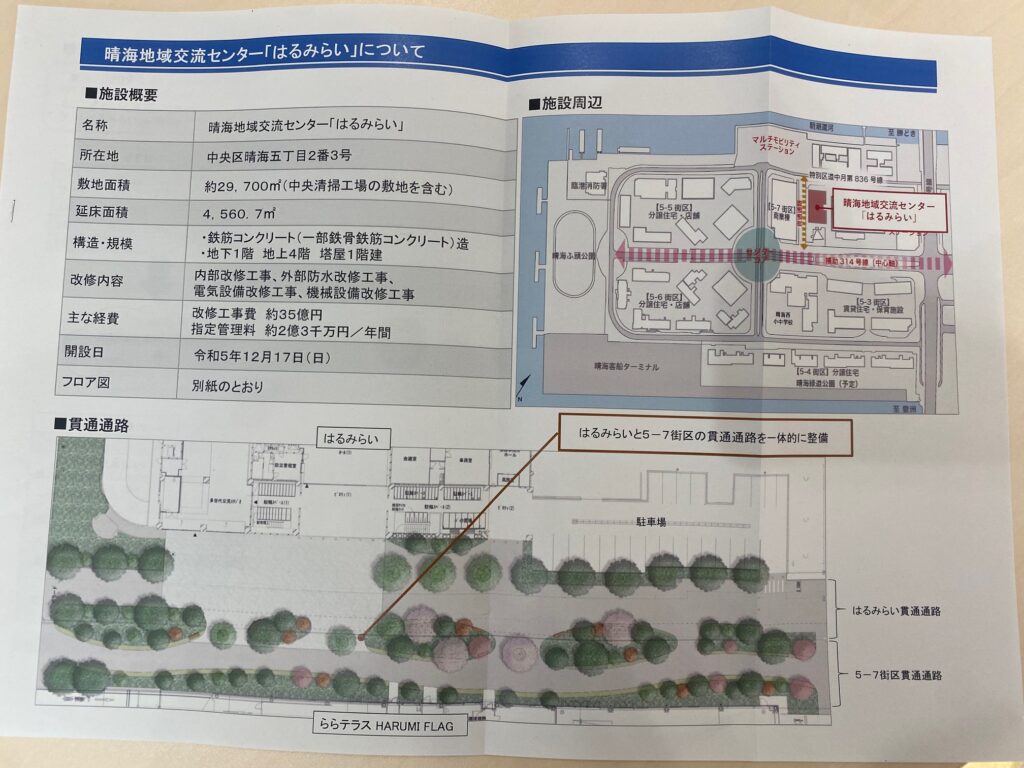

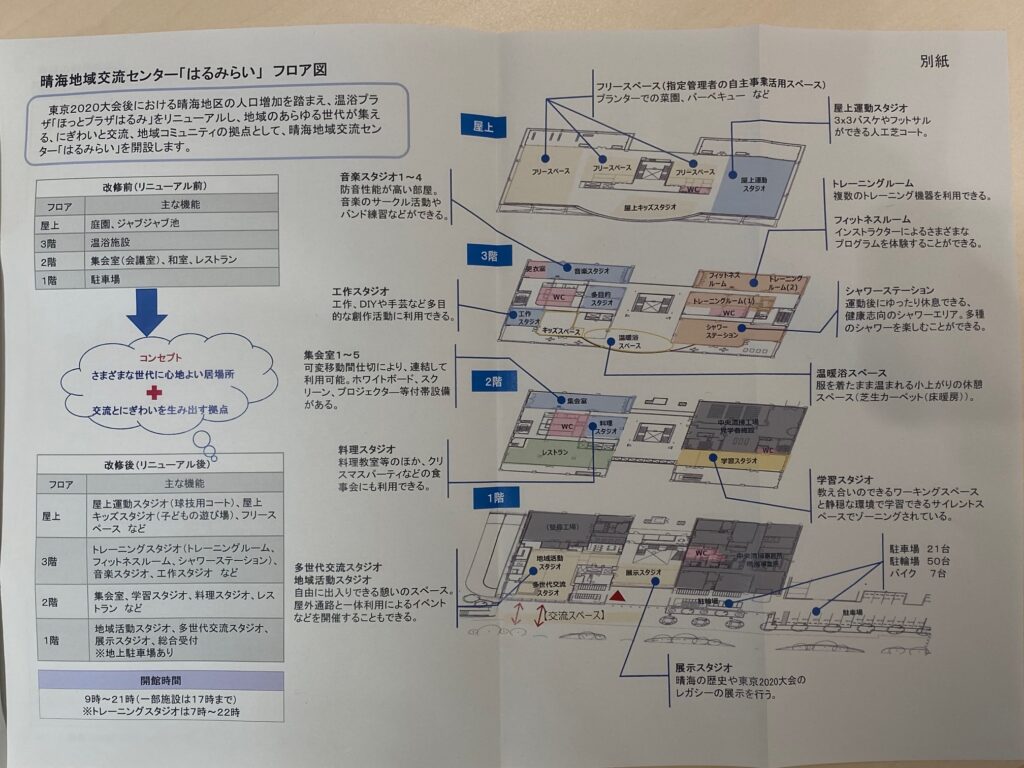

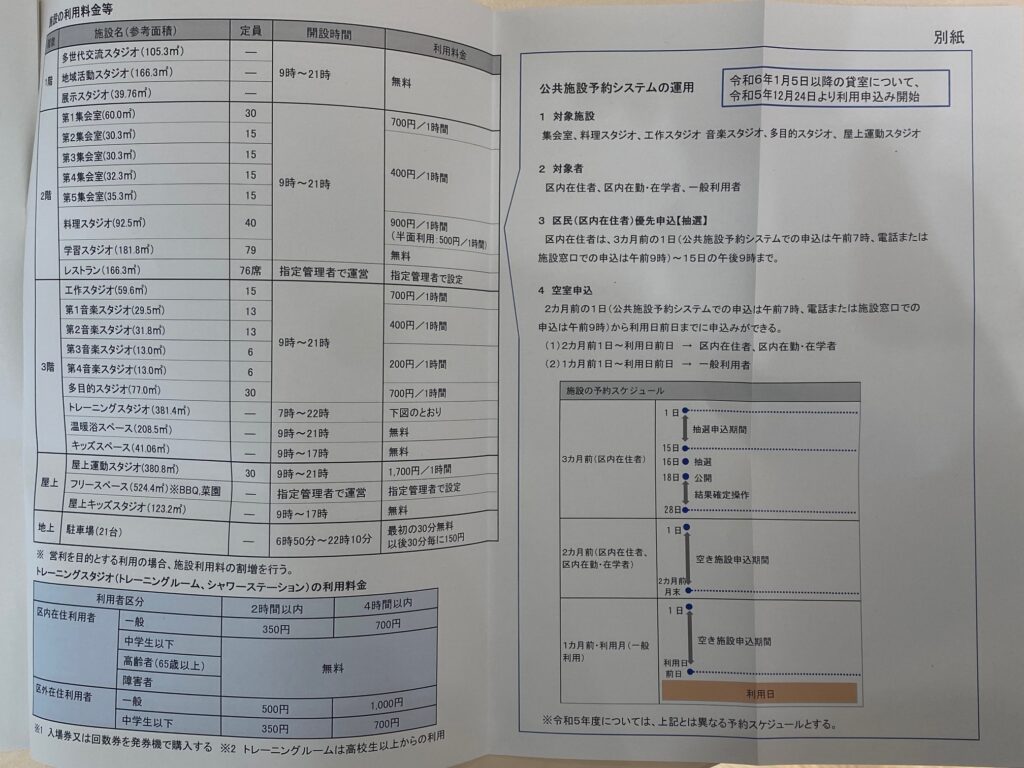

旧ほっとプラザはるみがリニューアルされ、晴海地域交流センター(はるみらい)へと生まれ変わりました。

今回、議員の見学会が開催されましたので、内部の様子をまとめます!

正式オープンは12/17となりますが、実際に各施設を利用・予約が出来るのは来年1月からとなります。

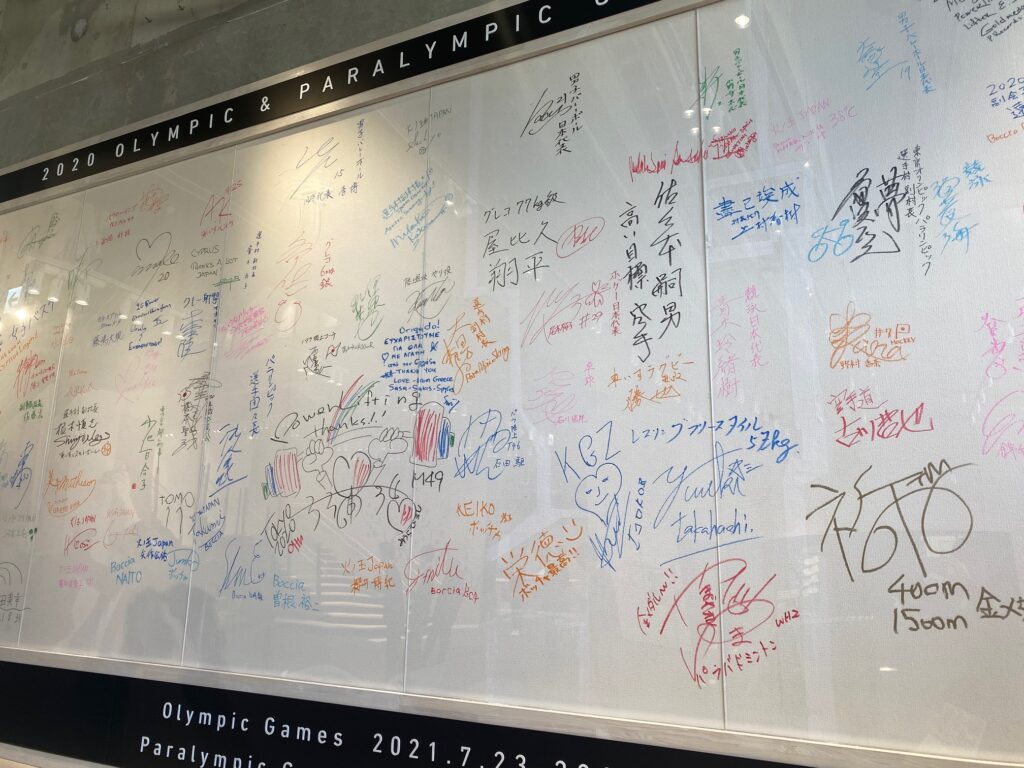

エントランス、内部においても大幅なリニューアルがされています。また、晴海の五輪選手村にて使われていた木材が活用されています。

エントランスを入ると壁の全面に、五輪・パラリンピック選手のサインやメッセージ、選手・スタッフのサインが入った折り鶴ボックスが展示されています。

オリンピックのレガシーを残す意図が見られます。

また、受付を奥へ進むと、地域交流ゾーンとして、各団体の打ち合わせやイベントで使えるフリースペースもあります。

まずは屋上から見てみると、目に付くのはBBQスペース、こちらは持ち込みでのBBQ利用などが出来るようです。屋上の運動スタジオ(1700円/1時間)ではフットサルやバスケ3×3のコートが利用出来ます。(3×3コートはちょっと中途半端な印象ですが、練習は出来そうです)

野菜スタジオの詳細は分かりませんでしたが、どのように運用していくかは委託事業者と詰めていくようです。晴海西小学校の生徒に開放するほか、住民が1区画を借りて栽培出来る、という方向になるようです。

マルチモビリティステーションもだいぶ出来てきましたね!

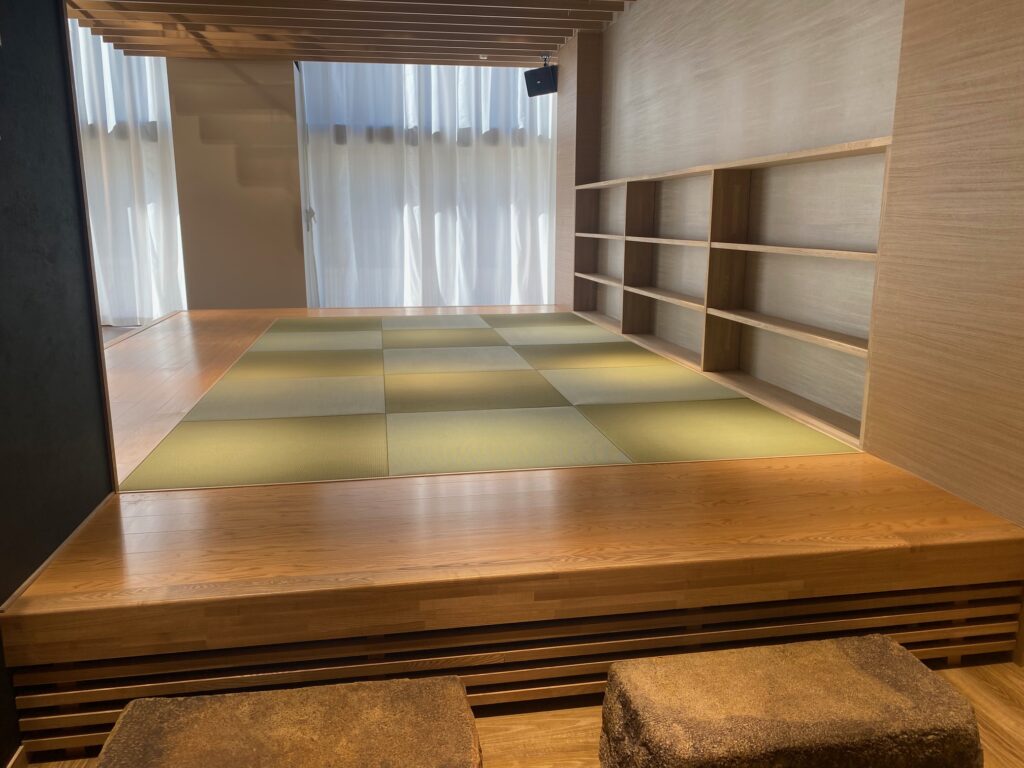

3階の温暖浴スペースは、子どもも含めて人が集まるだろうなという印象、カーペット全体が温かく、寝そべってだらだら出来そうです。このスペースは無料です。

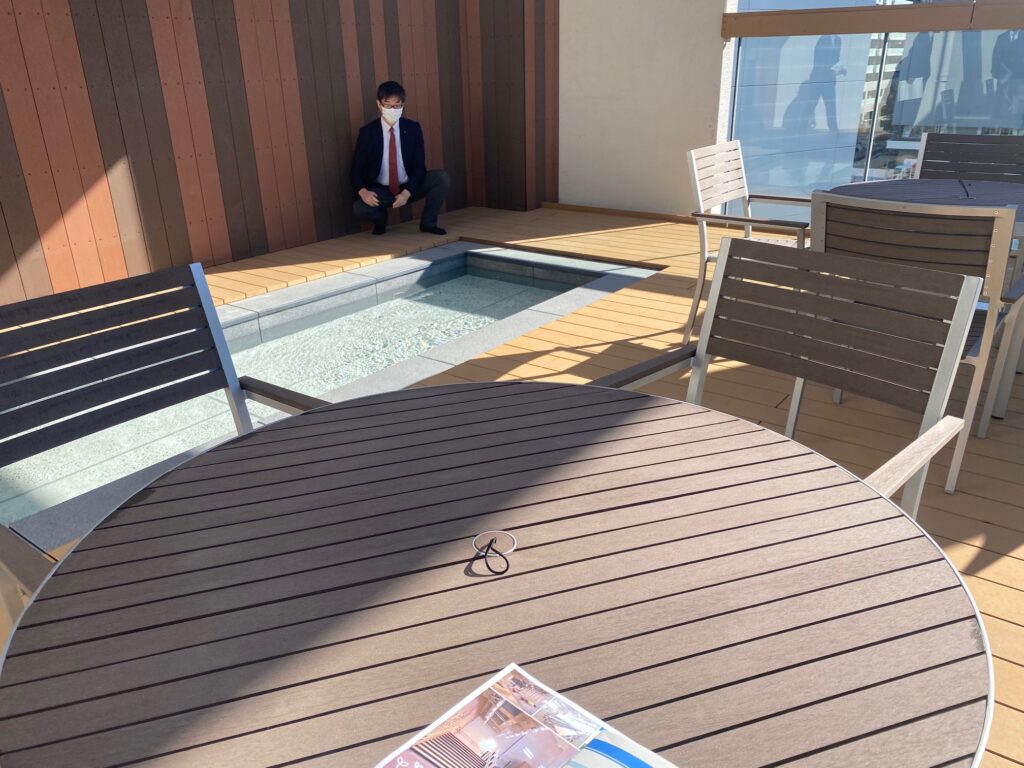

足湯は屋外スペース(旧ほっとプラザのジャグジーと同じ感覚)に。

足湯の温度は結構高く(普通に温泉レベルの印象)、気持ちが良かったです。ただほっとプラザの温浴スペースの代替とまではいかなそうです。

キッズスペース・工作スタジオも完備されており、様々な用途が期待できそうです。

恐らく目玉になりそうだなと思うのがこの一角、音楽スタジオは大スタジオ2室・ピアノとアンプのみの小スタジオ2室、価格が1時間200円~400円!音楽スタジオユーザーであればこれが破格であることはよくご存じのはず・・・私が学生時代の頃は普通に1時間数千円だった気がします。

トレーニングルームは2室あります、ランニングマシンや機材が揃った大き目の部屋と、ベンチプレスやデッドリフトなどが出来る比較的屈強な人が集まりそうな部屋があります。

どちらも最新の設備を揃えるとのことです。

また、ほっとプラザにあったような運動スタジオもあり、こちらは各種講座などが開催出来るよう準備が進められているとのことです。

シャワーステーションは男女に分かれた、立ちシャワー専用の区画、ミストシャワーなどを楽しみながら汗を流せます。(トレーニングルームとチケット共通)

2階のレストランは期待大です、原則ランチ営業との事ですが、夜も予約を貰えたらアルコール飲み放題つきのプランなどを提供する準備もあるようです。

具体的な飲食メニューは近日中に公開されます。

料理スタジオも新しい試みです。料理教室への参加や主催、各種パーティー利用も含めて幅広い用途で活用出来そうです。全面で1時間900円、半面で500円です。

私も寿司パーティーや握り講座をここで開きたい・・・・

各種公式な会議が開けそうな集会室も完備、全部繋げて約100名収容、部屋は5つに分けられるとのこと。

そして最後に学習スタジオ、勉強や打ち合わせ、テレワークに対応しているゾーンです。

Wi-Fiについてはこれから委託事業者と協議するとのこと。

大まかな施設紹介は以上です!!

特にレストラン、口コミで人を集めて欲しいとのことですが、まさに人を集めるための仕掛けが盛りだくさんで、私も毎日入り浸れるレベルの施設になってました・・・。

温浴スペースの廃止は非常に残念ですが、プールについては晴海西小中学校プールの一般開放(決定済)、横のららテラスのスポーツジムとの埋め合わせに期待します。

総じて、地域交流センターという名の通り、人が集まれることを重視した期待以上の改修となっていました。

オープンが楽しみです!!

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

私の9月一般質問の続きです。

日本人は外国語を話す力が、他国と比較して低いと言われます。英語能力指数を示すEF EPIによると、2022年の日本の英語能力のランキングは111カ国中80位で、能力レベルは「低い」と評価されるなど、改めて課題が浮き彫りとなりました。韓国は36位、中国は62位です。その背景には、日本は文法や読み書きを完璧にすることを目指し過ぎており、英語を実際に使う機会が少ないという点が挙げられています。文法を教えるよりもスペルを正しく書く事よりも、英語を使ってコミュニケーションをしたいというモチベーションを育てること自体が大切であると思います。

2020年から始まった小学校の英語教育必修化により、子ども達の英語力は上がってきたと感じる一方で、英語を使ったコミュニケーションの機会がどこまで確保されているかを伺いたいと思います。

本区においては、国際教育推進パイロット校に指定する常盤小学校の取り組みを中心としていると思われます。英語で話す授業の充実、オーストラリアのサザランド市から来た中学生との交流はまさにそのコミュニケーションの機会を重視されたものかと思われますが、更なる英語体験学習、機会の充実についてはどのようにお考えでしょうか。

Q10.例えばコロナ禍で中止となってきたサザランド市への海外体験学習に留まらず、日常的にタブレット端末を活用して現地の中学校と共同学習が実現出来ないでしょうか、本区のお考えをお聞かせください。また、港区においては区が負担した上で、修学旅行先を海外とすると発表がされましたが、日常的に現地の児童生徒との交流が実現し、海外で友達が出来るのであれば、その海外の友達に直接会いにいくことは大きなモチベーションともなりえます。本区における海外留学・修学旅行についての考えをお聞かせください。

A.様々な機会を通じて外国語に触れることは大切である。現地中学校との共同学習については、姉妹都市であるサザランド市とのオンラインを通じた学校間交流について検討してきたが、先方の受け入れ体制等の関係により実施に至らなかった。海外への修学旅行については現在考えていないが、引き続きサザランド市との海外体験学習に加えて東京グローバルゲートウェイにおける体験活動を実施していく。

Q11.また併せて質の高い英語本、外国語本の充実についてもお伺い致します。区民の方々からも多く要望があります、新設された本の森ちゅうおうや晴海に出来る新しい図書館を中心に、英語本の更なる充実を図って頂きたいと考えます。現状で、区内で外国語本は何冊確保されているのか、今後の展望も併せてお聞かせください。

A.現在、区立図書館三館において、外国語で記載された書籍は令和5年3月末時点で8535冊であり、その過半は英語本。区民ニーズの高まりと共に毎年増加させる。また、保護者の声も多かったことを踏まえ、外国語による資料・行事の充実を新規事業に掲げている。今後も、令和6年7月の晴海図書館の開設に併せて英語を含めた外国語本の蔵書を充実させる計画である。

Q12.また、地域で外国語を教えていくという考えも重要です。専門的知識を持つ住民が積極的に教えていける環境の整備も必須であると考えます。中央区として地域ボランティアを募集し、学校教育現場で活用するなど、地域住民の方々のコミュニケ―ションを促進し、英語力を高めていくべきであると思いますが、考えをお聞かせください。

A12.本区においては教員だけでなく外国人英語指導助手を全小中学校に配置し、英語授業の充実を図っている。その規模においては、小学校が延べ約2700日、中学校が延べ約760日配置されていることから、この規模に応じた地域ボランティアを募集し実施することは困難であると考えている。

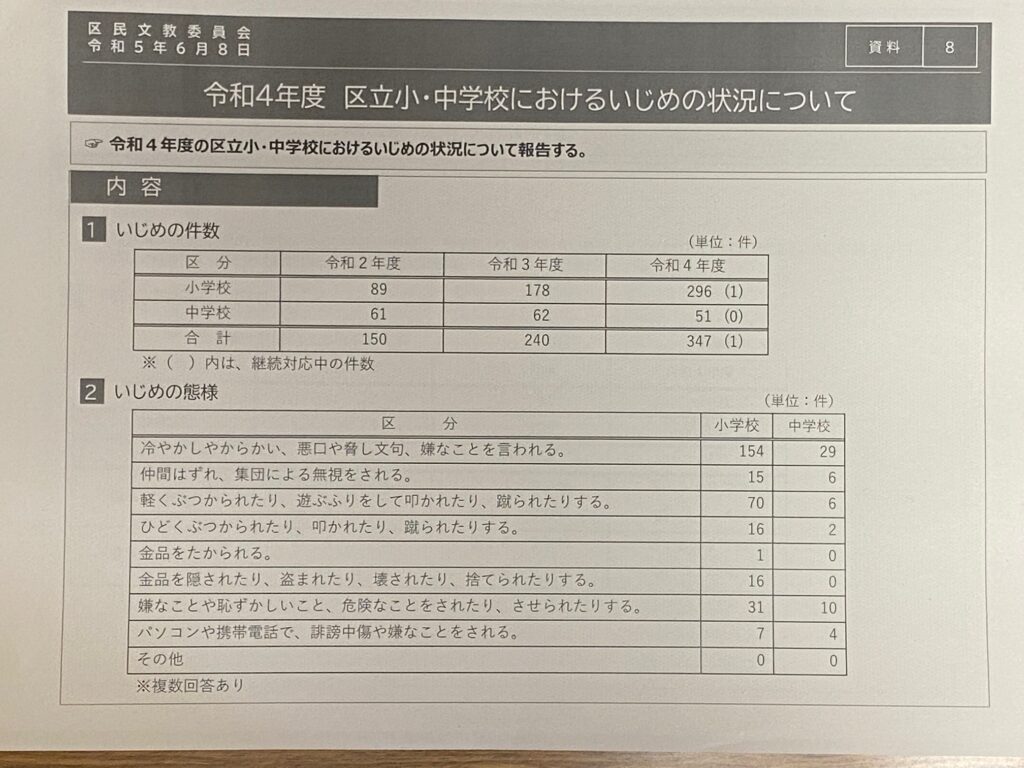

先日のニュースで、フランスではいじめの加害者への対応を厳罰化し、校長および自治体の首長の判断によりいじめ加害者を別の学校へ強制的に転校させる事が出来るようになったと取り上げられました。社会的にネットを通じたいじめも拡大する中、中央区においてもいじめの件数は増えています。

令和2年度に小中学校併せて150件であったところ、令和4年度は347件となりました。いじめは犯罪です。叩かれる、蹴られるという暴行や金品を取られるといった行為以外でも、嫌なことや恥ずかしいことをされたり、させられたりする、冷やかしやからかいも犯罪となりえます。子どもの権利条約の基本精神に照らしても、いじめは犯罪であり、やってはいけないことであると強く訴える必要があると考えます。

私が令和2年11月10日区民文教委員会でいじめ問題について取り上げた際には、中央区においては学校がいじめを認知したら、学校いじめ対策委員会を開き、場合によっては加害者を出席停止にする等の措置を講ずるとされている一方で、実際の出席停止件数はこれまで0件であると回答がありました。被害者救済の観点からどのような対応を行うのかはケースバイケースであると理解しておりますが、本区においてもより厳格に対応を行っていくべきであると考えます。

Q13.そこでお伺い致します。本区におけるいじめの件数と加害者への出席停止の件数、またいじめ加害者、被害者に対する対応の考え方について改めてお伺いさせてください。

A14.昨年度の本区におけるいじめ認知件数は347件で、出席停止の措置は行っていない。いじめ問題への対応については、中央区いじめ総合対策にも基づき、被害を受けた児童・生徒には安全確保と不安解消に繋がるよう、1人1人の思いに寄り添い、心身の安全を守ったうえで登校が出来るように取り組んでいる。必要に応じてスクールカウンセラーとの面談等により心のケアを行っている。

まあた、加害の児童・生徒には、いじめをやめさせ、再発を防止するため、学校いじめ対策委員会が長期的な視点に立った対応方針を定め、組織的・継続的な指導を行うとともに、家庭や関係機関と連携し、経過観察など必要な対応を行っている。

区立学校の課題改善のため、外部評価、内部評価を実施する学校評価システムは、本区における教育の要であるとも言えます。一方でその手法については、改善の余地があるのではないかと考えます。

令和3年12月9日の区民文教委員会にて私から学校評価の手法について伺ったところ、保護者アンケートにおいて、児童のアカウントから保護者がフォームによって学校に提出するといったことがされていた学校があり、児童のアカウントで保護者が学校評価を提出してしまうと、匿名性が担保されていないという問題を取り上げました。

その中で学校評価の保護者アンケートは自己評価の参考資料ではあるが、必ずしも匿名である必要はなく、むしろ個々の保護者を特定した上で説明、相談に乗るために記名をお願いしているとの事でした。

しかしながら文部科学省の学校評価ガイドラインにおいては、学校評価におけるアンケート等の実施に当たっては匿名性の担保に配慮するべきとの記載があります。記名式のアンケートでは正直に答えられないため無記名で出したいが、アカウントで特定されるため意味がないとの保護者の方からのお声もありました。そこで改めてお伺い致します。

Q14.中央区は学校評価システムを如何に活用し、成果を上げているか改めて教えてください。また、国の学校評価ガイドラインにおいては保護者アンケート、児童アンケートの匿名性の担保が要求されていますが、本区においても出来る限り匿名性を担保すべきであると考えます。本区の考えをお聞かせください。

A15.学校評価は、子ども達がより良い教育を受けられるよう各学校において教育活動等の成果を検証し、学校運営の改善に活かす取り組みである。各学校では自己評価及び外部評価の結果を分析し、課題に対して改善策を加え、次年度の教育課程等に活用している。また、保護者や地域に説明することで理解を深めながら教育水準の向上と保証が図られている。

アンケートについては、頂いた意見によっては意図を確認する必要もあることから、記名欄を設けているが、保護者の希望により無記名で提出することも可能としており、匿名性の担保は図られている。

【再質問】アカウントの紐づけが義務付けられているのであれば、匿名性が担保されていないのでは?その点もっと詳しく

A.認識している限りにおいてはURLに入れば回答出来ると聞いている。従ってアカウントに入らなくても回答出来るため、氏名欄に氏名を記載しない限りは匿名性は担保されていると考えている。

本一般質問はどちらも中央区の将来への投資という側面から区の回答を貰いました。

晴海地区のまちづくりにおいても、教育においても、人口増加を続ける中央区にとっては区民の皆様の大きな関心事になります。

少しでも中央区の未来を明るく出来るよう、引き続き議員として活動して参ります。

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

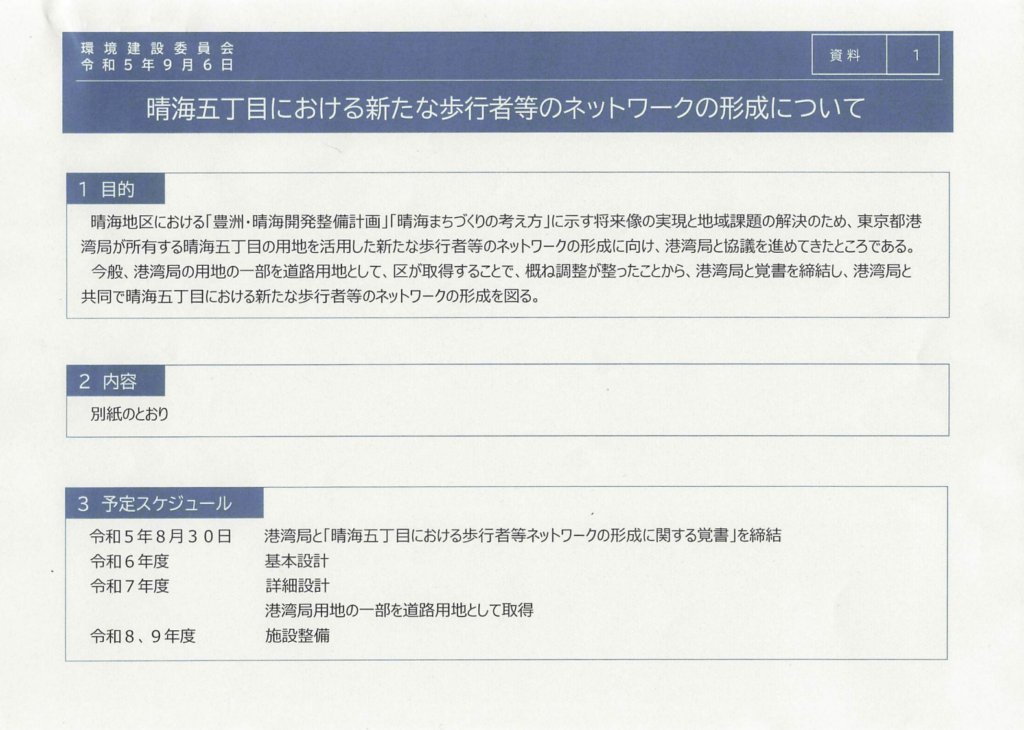

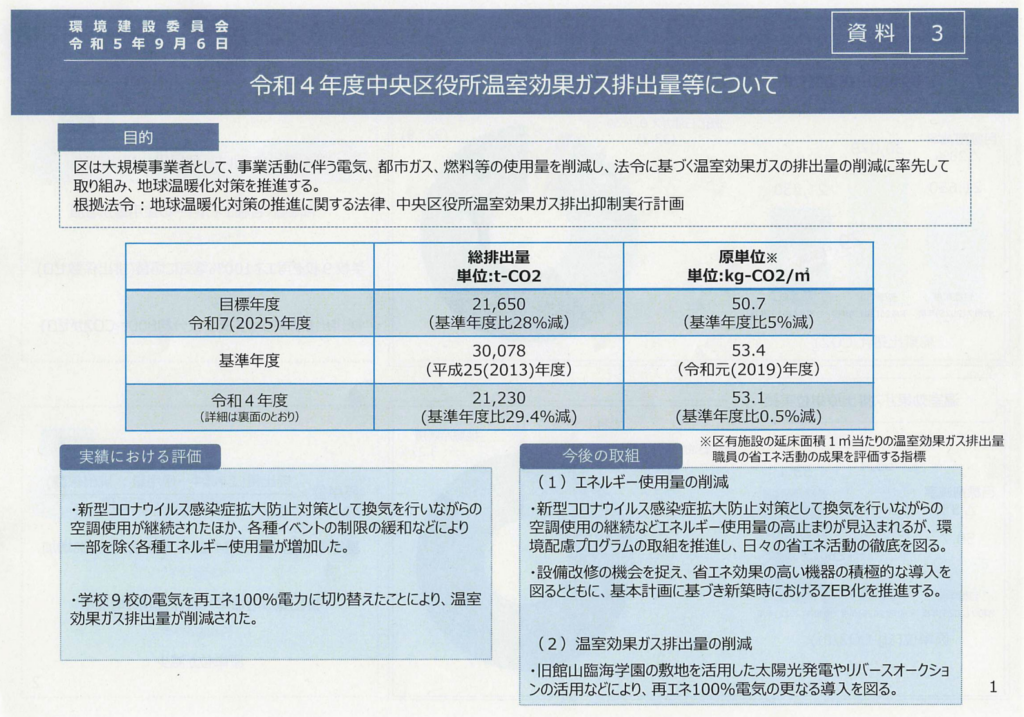

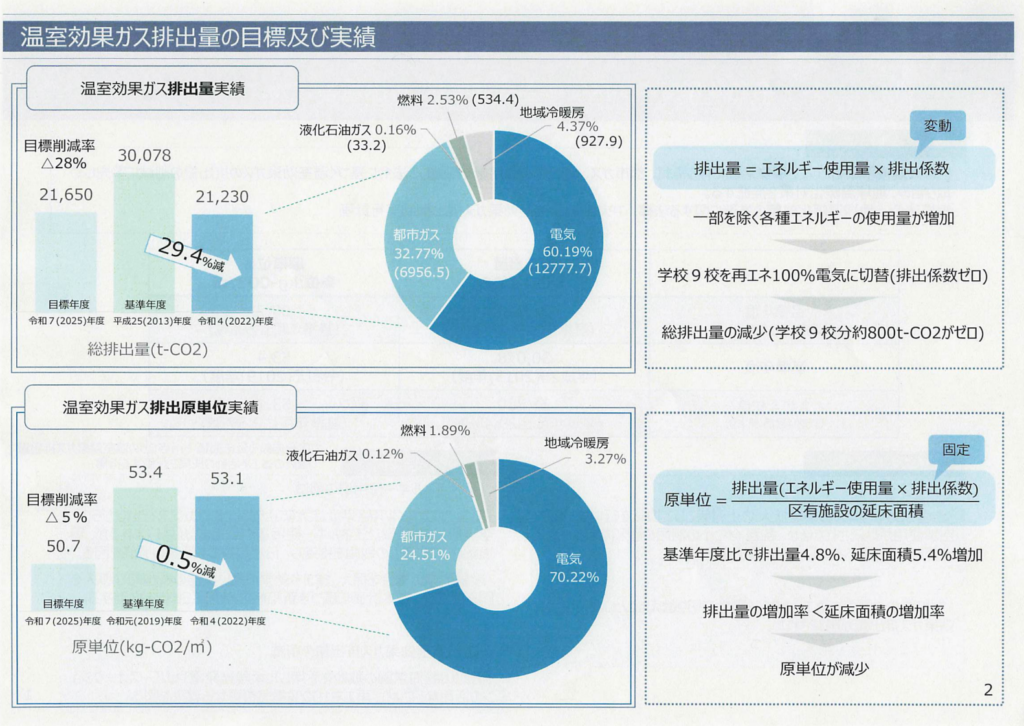

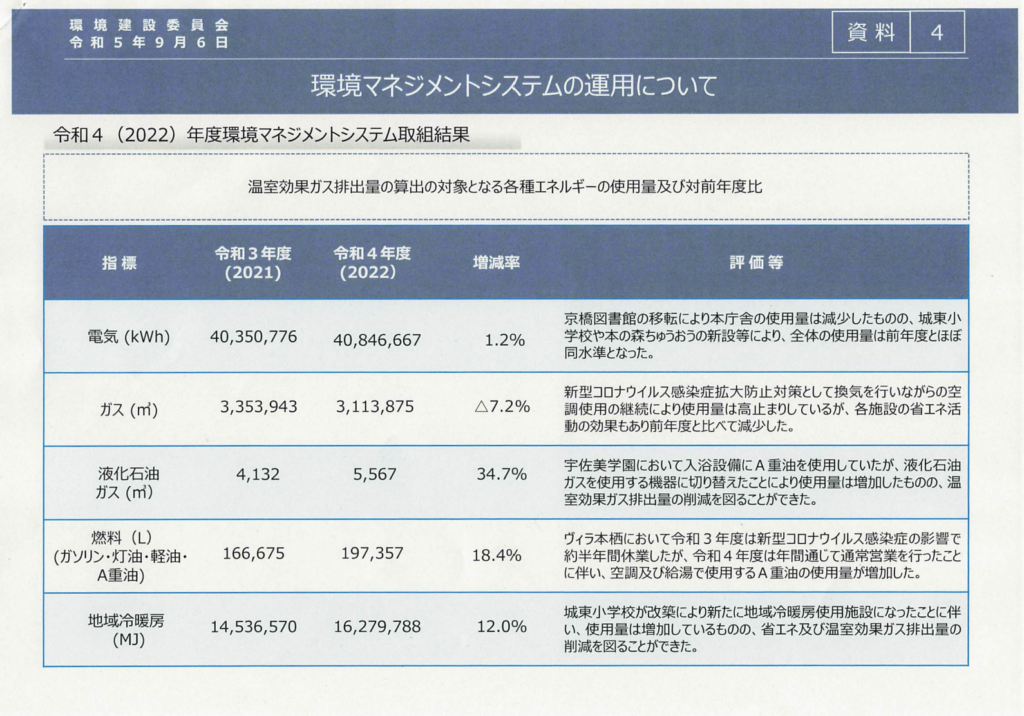

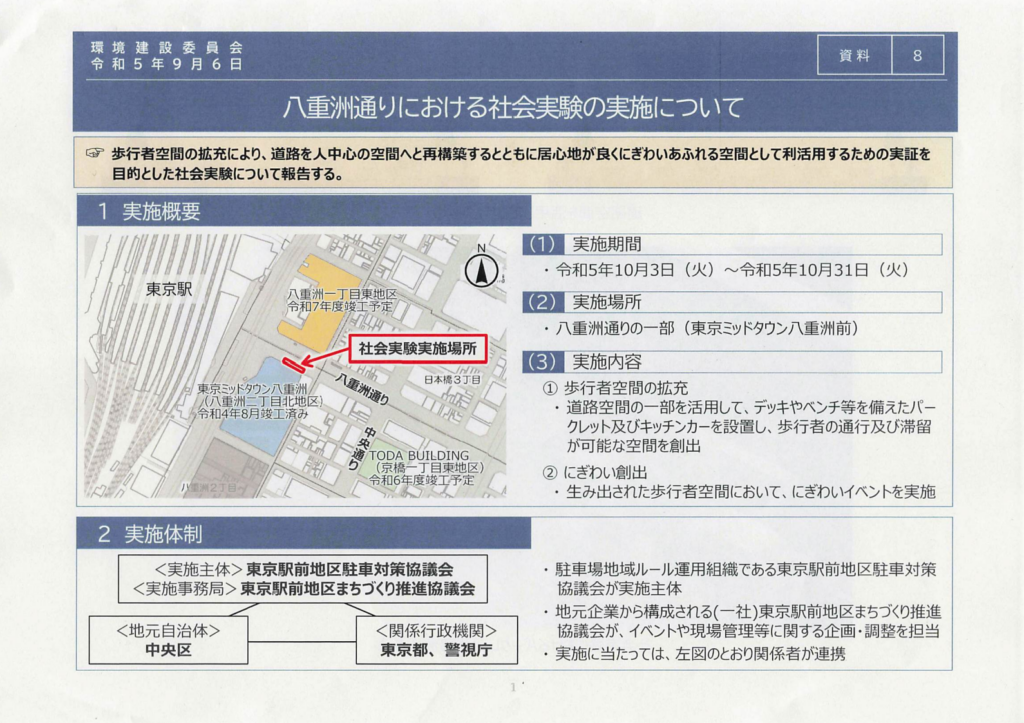

先日、環境建設委員会が開催されました。

報告事項および主なトピックスは以下の通りです。

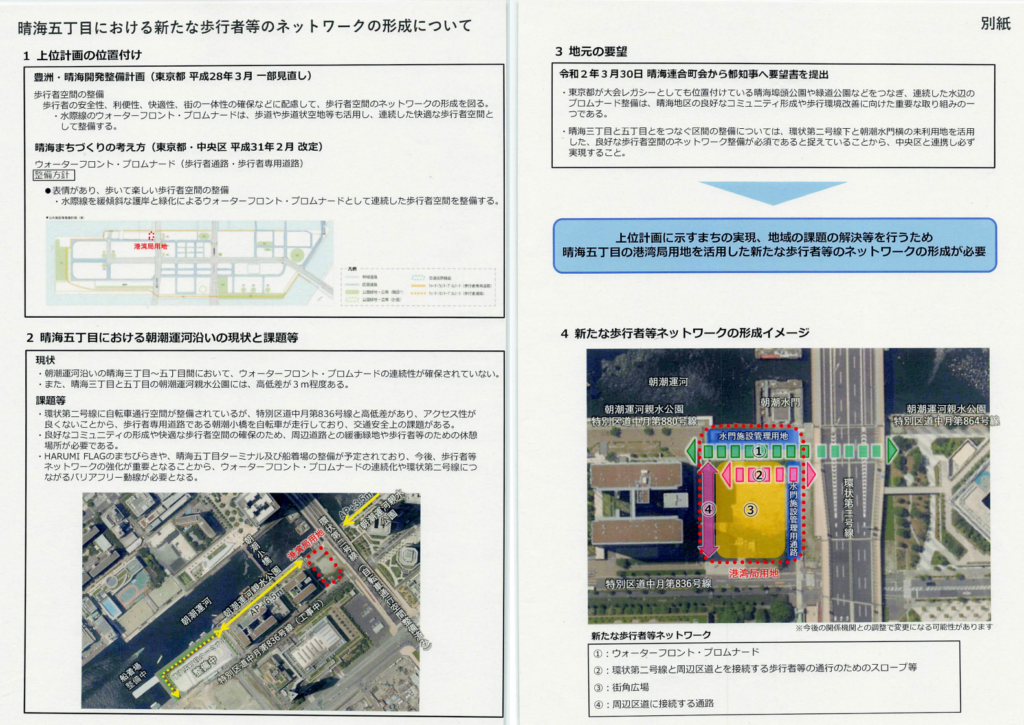

まずは、晴海5丁目、朝潮運河沿い、環状2号線の下が繋がります。

また、港湾局の資材置き場となっている晴海テラス横の土地の緑地化が進みます。

実はこの都有地の利活用および勝どき側への自転車通行の利便性(環状2号線の自転車道に乗るためには、一度月島警察署交差点付近まで戻る必要がある)などはこれまで晴海テラス自治会および地元住民としても要望してきました。

歩行者ネットワークの向上及び朝潮小橋への自転車流入改善のためにも改善が必要であり、区の担当者を通じて要望してきた事項を正面から検討して頂き、大変ありがたく思います。

委員会の場で 確認した点は以下の通りです。

Q.バリアフリーの観点から、環状2号線とエレベーターにより接続出来ないか

A.港湾局との基本設計の中で話し合い、エレベーター設置も含めて検討する

Q.当該歩道と環状2号線は約3mの高低差がある。高低差なしで勝どき側へ自転車用の歩道(人道橋)を設置することは出来ないか

A.現状では街角広場からのスロープ接続により環状2号線に流す想定をしている

Q.街角広場とは何か?区民の憩いの場となる公園等緑地化の方向性について

A.今回は取得費用の関係もあり道路用地として取得するため、地元ニーズを含めてどのような設計が出来るか検討する

Q.着工時期を早められないか

A.836号線の盛土工事が令和7年3月まで続くため、資材置き場として活用している関係でどうしても令和8年度以降となる。

■その他主な報告事項

ご質問等がございましたら、いつでもお申し付けください!

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

blogの更新が滞っていました、そろそろしっかりと再開します。

いろいろとあった8月でもありました。。。

さて、何でも屋の私ですが、引き続きお気軽に何でもご相談頂ければと再度周知させて頂きます。

今日もご通報、ご連絡のあったご相談に対応をしておりました。

晴海三丁目交差点の歩道補修について。

LINEやSNSのDM、リプでのご相談が多く、むしろその方が迅速に対応出来るので助かります。

本日も、区内全域にて歩道の補修対応など。

これまでも何度も周知させて頂いておりますが、街の中の危険箇所など気になる地点があればすぐにご連絡ください!

区にはLINEを活用した住民通報システムを早期導入して欲しいとは話してますが、、(来年度の予算に入れられるよう改めて話します)

ある意味このような簡単な事例をきっかけに、区民の皆様から議員に相談しやすい空気が生まれて欲しいなとも思っています。

区議会議員という便利屋を是非有効に活用して頂ければと思います。

また、路上で違反喫煙やねずみをっ目撃した際の通報もこちらで受け付けております。

引き続き中央区で最も身近な政治家として、区民の皆様のお役に立てればと思います!

ご通報頂いた皆様、迅速な対応をして頂いた区の皆様、ありがとうございました!それでは!!

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

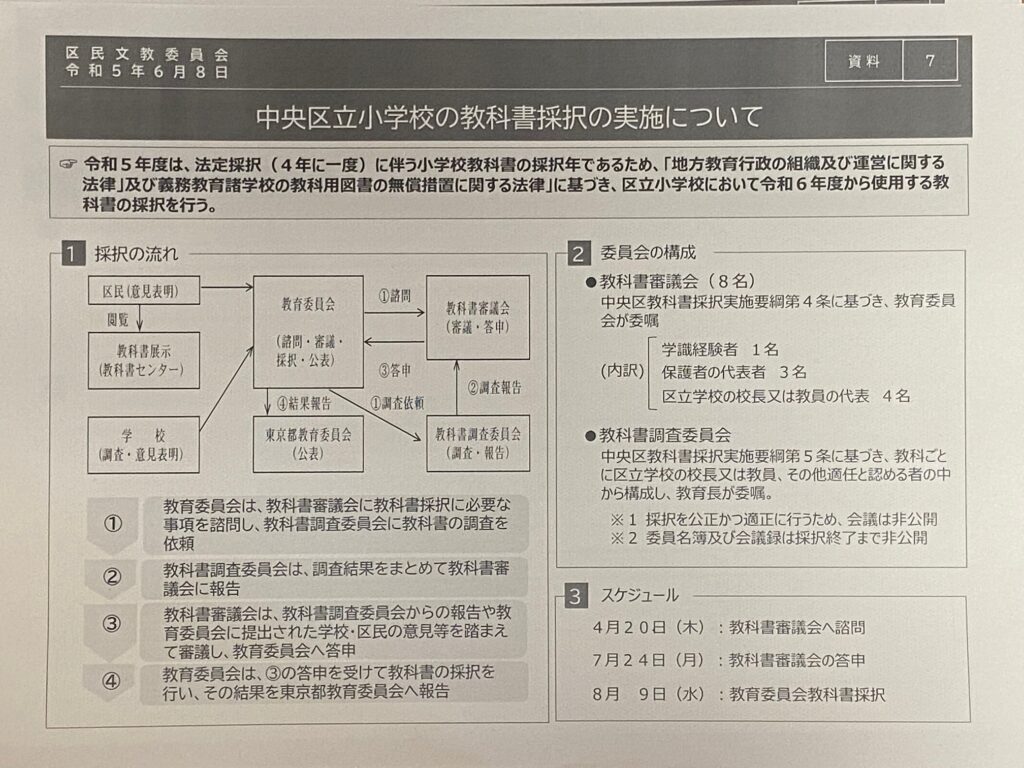

本日は区民文教委員会が開催されました。

かがやき中央からは青木かの議員が委員出席しました。

主な質疑をダイジェストで!

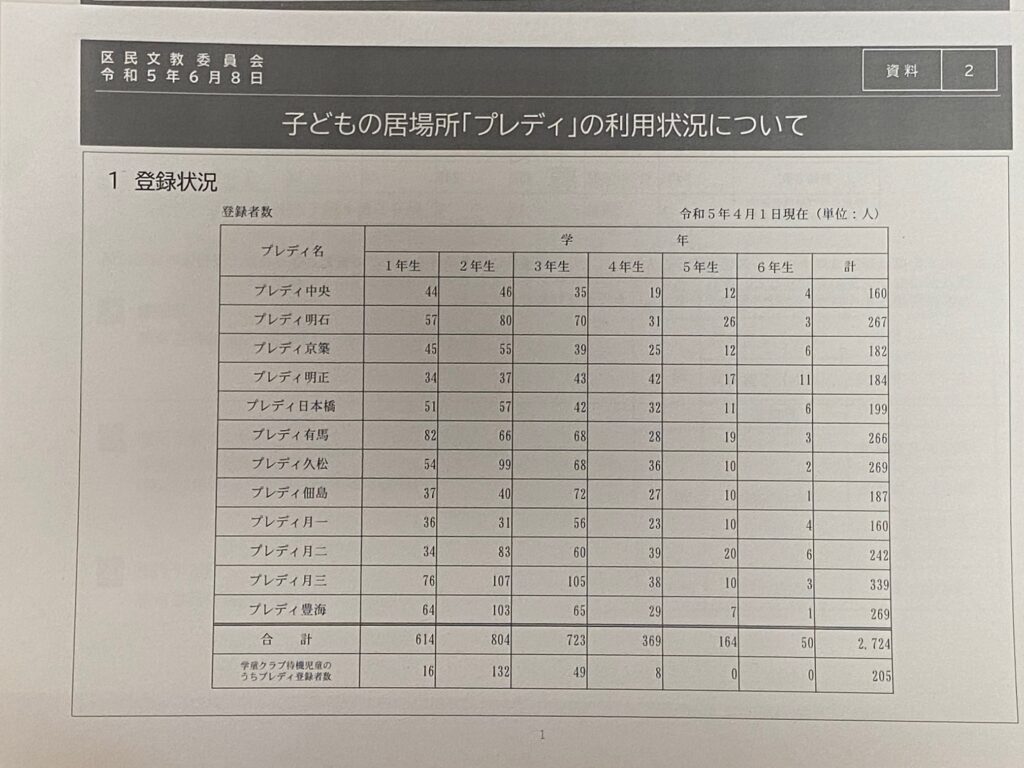

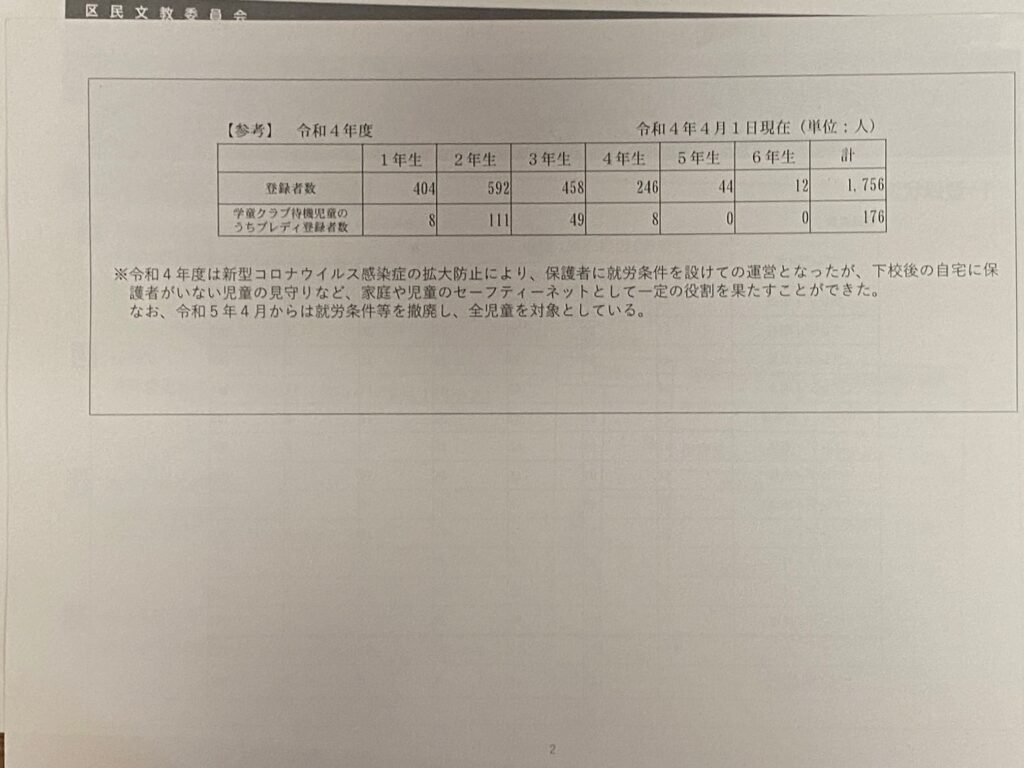

■プレディの利用状況について

・プレディ登録状況のばらつき傾向について

⇒各学校や学童クラブとの関係、下校通学路など地理的な状況で異なる。児童館が遠いため最初からプレディがいいという方もいる。一方で学校との距離関係なく児童館にいく地域もある。プレディは自主学習支援、宿題を指導員のもとやっていくという点からその役割が求められている地域もあるのではと分析している。

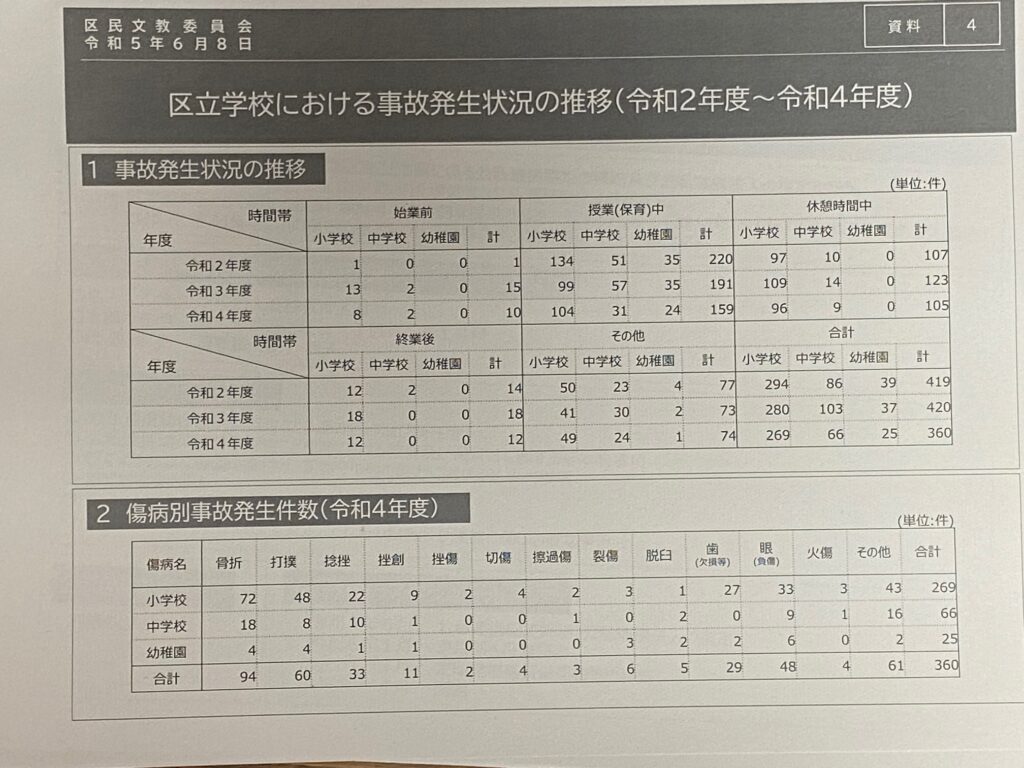

■区立学校における事故発生状況について

・全体的な傾向としては、令和元年度から395件、コロナ禍になってから事故は増加してきたが、令和4年度についてはコロナ前の水準に戻ってきた。中学校における減少の要因としては、令和2,3年度においては中学校において水泳の授業がなかった。体育においても個人種目が多かった中で個々の生徒が主体的に運動をしてきたが、その分運動が不得手な子どもは怪我をしやすかった。

その他については、切り傷、靭帯損傷、刺し傷など

■区立小中学校におけるいじめの状況について

・件数の増加傾向について

いじめの法的定義が変わり、社会通念上のいじめの定義が広くなった。昔だったらいじめじゃないものがいじめと捉えられる。学校の中でも細かくとらえていく。結論0が一番であるが、認知件数が増えているのは、それだけ発見出来ているということ。

SNSトラブルについては、LINEで悪口を言い合ったなど、これからの時代にSNSとの付き合いは必要な力になる、デジタルシティズンシップ教育も充実させる

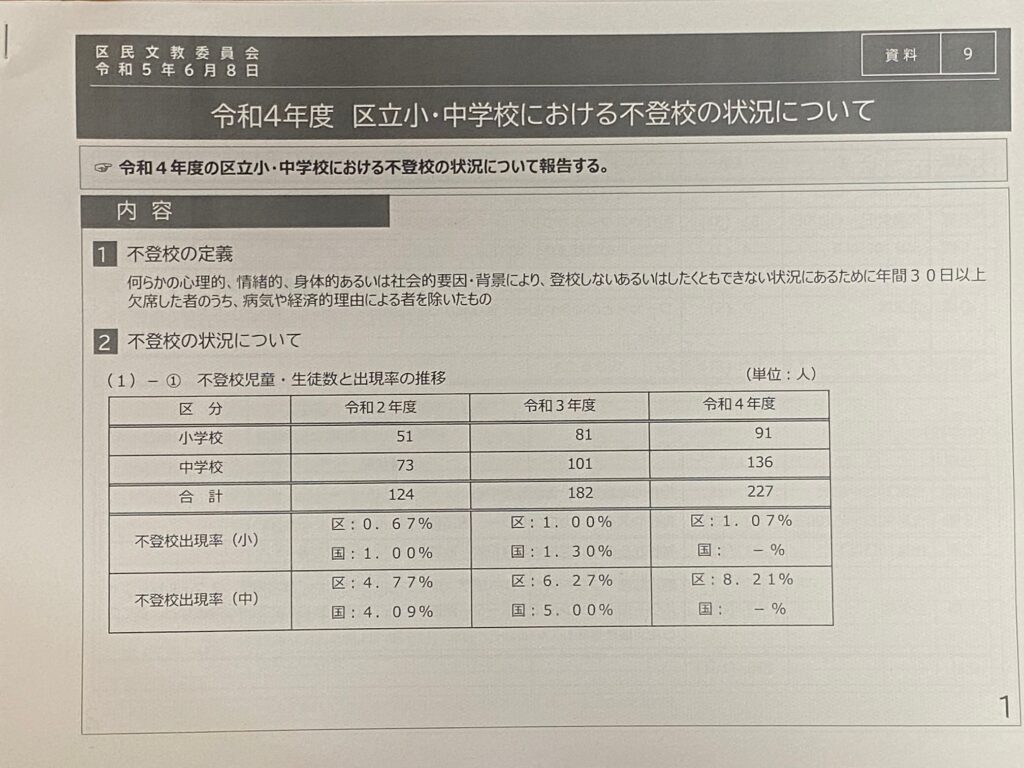

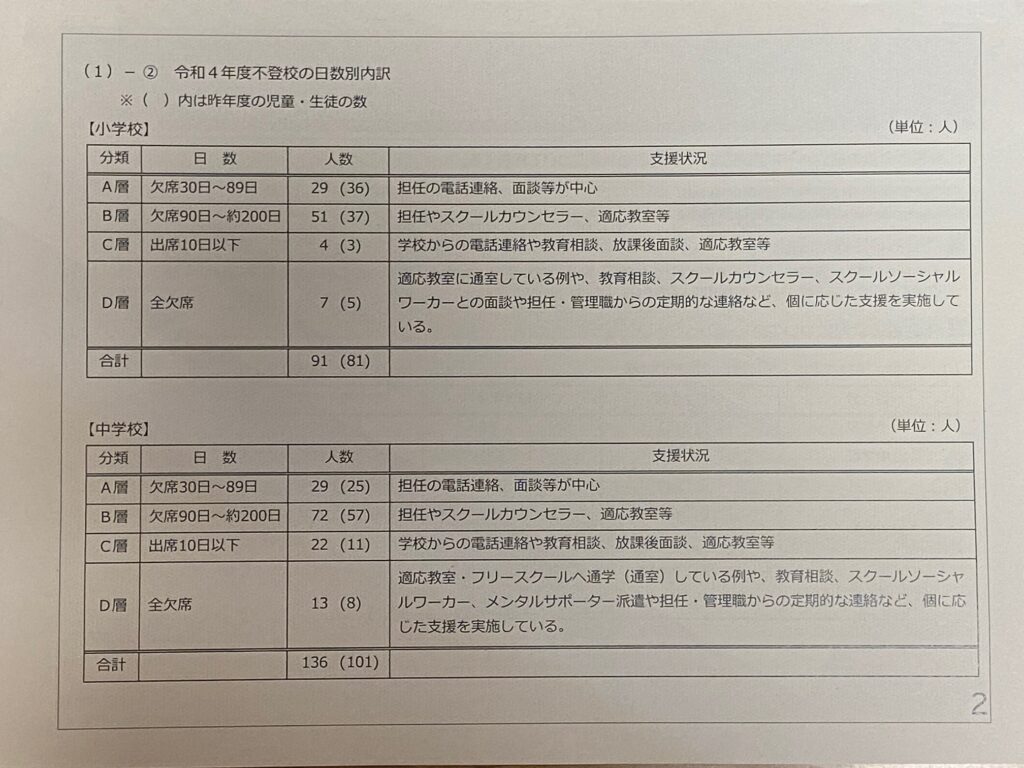

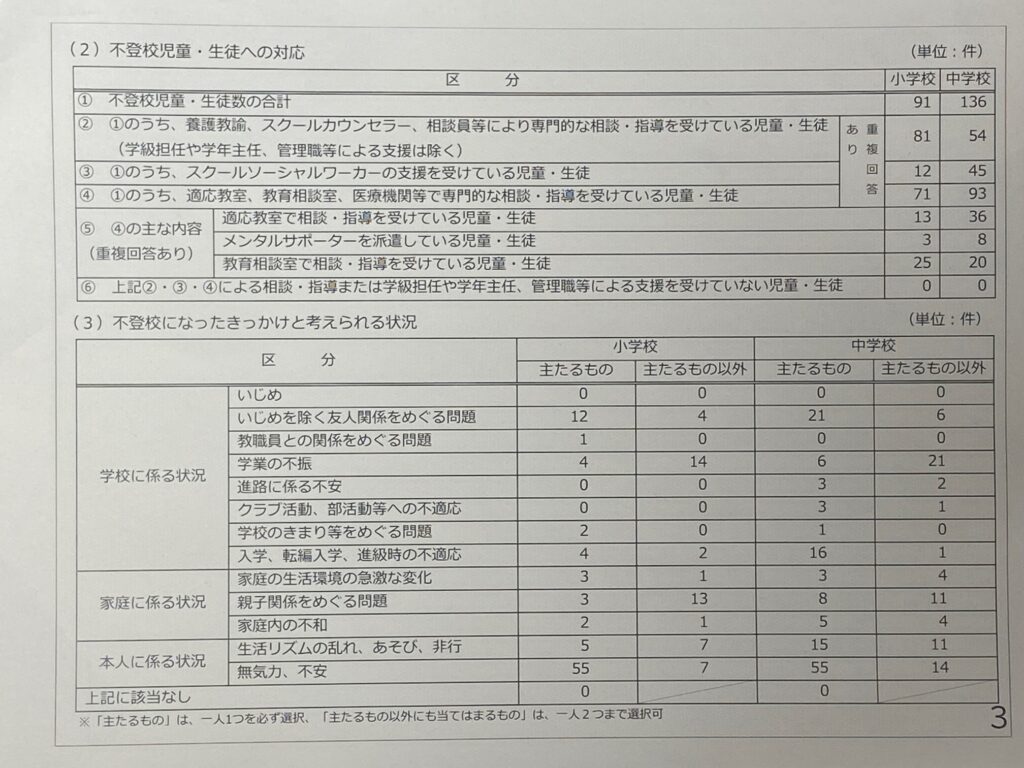

■不登校の状況について

・不登校の早期発見

⇒年間で30日以上休んだら不登校と定義されているが、何日休んだ時に報告してくださいと学校側にはお願いしている。

・不登校の増加傾向

⇒全国的な動向ではあるが、専門家の分析では無気力不安の子どもが増えている。そこに至るきっかけとしてどういう要因があるか明確にならないことが多い、社会全体においてコロナによる不安があった、その影響が大きいのでは。

対応については、適応教室わくわく21に繋げる努力をしていく。わくわく21への入会者も増えている。小集団で活動する人も多いが、1人でやりたいという子どもも増えている。小集団、個別で学習に取り組み過ごせる時間を努力。ネットで家庭にいながら繋げられる取組みも進めている。

4月から学習支援にも力を入れる。民間からの指導員が常時1人いてくれる。意欲高い子は個別指導、学校の指導に追いつくため、或いは学び直しをしたい子どもに向けて指導を行っている。

・家庭への働きかけ

⇒ 子ども達の状況は一人ひとり違う。多様性を捉えて社会や子どもの変化に対応、こうあるべきだという大人の価値観を押し付けるのではなく多様性を認めていく。

■特認校へのスクールバス導入について

Q.月島地域から城東、阪本、常盤へのスクールバスの運行状況について

例年と同様に学務課、職員が同乗して安全点検、子ども達の状況を見ている、GW後も改めて学務課職員が状況確認、子ども達が騒がしい事例はある、他の児童に危害が及ぶ可能性もあることから、出来る限り状況を共有した上で学校から注意喚起をしてもらう。

Q.泰明小学校への送迎について

スクールバスについては晴海通りを使用する必要があるが、都バスが既に充実している。すこにスクールバスも運行するとなると更なる混雑を生んでしまう。子ども達も登校に間に合わない。

⇒本件については来週の特別委員会にて改めて取り上げたいと思っています。今後、晴海フラッグ稼働後においては都バスはこれまで以上に混雑します。その際に一部でも問題となっていますが、児童・子ども達が通学時間に殺到してしまうよりも、スクールバスを運行すべきです。騒ぐ子ども達についてのクレームも問題となっていますが、子ども達にとっても良いと思います。泰明だけでなく、全ての特認校において、月島地域だけでなく京橋、日本橋地域からの運行も含めて検討すべきであると考えます。

もっとも、特認校制度はそもそも過疎となった学校に子どもが多い月島地域から子どもに通ってもらう、という大きな目的がありました。それ故に、月島地域からのみスクールバスが運行しています。しかしながら段々と時代も変わり、実際に特認校に通う保護者の方から、プレディの設置と共に要望が多いのはスクールバスの運行です。

実現に向けて動きたいと思います。

ご質問などがございましたらいつでもお申し付けください!!

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

いよいよ選挙まであと4日となったのですが、

区民の方々からのご相談も毎日頂いております。

先日、中央区の学童クラブの待機児童問題について取り上げたところ、

先日、晴海レアル・マドリード・ファンデーションのオーナー様から、元気さんのブログを見て学童問題を知った、「晴海地域周辺住民のお子様の放課後の居場所確保のため、当施設を活用出来ないか」とお申し出を頂きました。

レアル・マドリード・ファンデーション・フットボールスクールと言えば、私もW杯の際はパブリックビューイングにも駆けつけましたが、欧州のようにグラウンドやサッカーを通じて、周辺の大人も子どもも気軽に集まれるような、町おこしの場としたいと常々オーナーが仰ってくれていました。

自習室を貸し出しているだけでなく、中央区の教育委員会と連携して図書を設置していたり、大人が待ち時間の間にワインを飲めたり、麻雀が出来たりと、とても素晴らしい施設です。キッズスペースも確保されてあります。

さて、4月の組織変更により、学童担当は子ども家庭支援センターから、専属の放課後対策担当課に移りましたので、早速担当課とオーナー様とお申し出に対して打ち合わせをしました。

やはり、晴海地域は特に、民間学童クラブを誘致出来る場所がないこともあり、学校への学童設置により対応する必要があるが、今準備している状況とのことです。

レアル・マドリード・ファンデーション・フットボールスクール様としても、サッカーのテクニックを教えるだけでなく、ヨーロッパではスポーツと勉強が一緒であり、学習室や自習室を活用しながら、宿題もやって、サッカーもやれる施設を目指している。

一方で、ご父兄の方から、ランドセルのまま来ている子供がいるのはいいのか?認められているのか?というご質問があり教育委員会に確認したところ、

基本的には学校判断となるが、学校としては下校途中の事故の責任となってしまうため、一回家にランドセルを置く(帰宅)して欲しいと考えています。

また、今後晴海西小学校の第二校舎がすぐ真横に出来ます。

場所的にも子ども達の居場所になり得るため、中央区の公式な許可を貰いつつ、地域住民のためにお互いに良い運営が出来ないかといったお話を頂きました。

しかしながら、学童保育として認められる(民間学童)ためには、施設整備の要件や、保育士等の配置基準、或いは教えることが出来る保育のメニューが決まっているなど、かなり自由さが制限されます。故に今民間学童を謳う事業者は、正式な申請を受けている学童保育ではなく、学習塾の取り扱いとして運営されています。(中央区が認めているのはベネッセ月島のみ)その方が英語教育なり自由にプログラムを組めるからです。

例えばサッカーと絡めるのは現状では難しく、どのような扱いで進めるのが良いか、これから検討をしようという形で話が進みました。

せっかくのお申し出であり、素晴らしい施設を子ども達の居場所として活用出来るのであれば、晴海地域住民としても願ったりかなったりです。

是非実現に向けてお力添えが出来ればと思います。

ご意見等、よろしくお願いします!

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

透明性の高いまちづくりの在り方については、私もこれまで何度も提案してきました。

まちづくり(開発)の大まかな流れは

①都や区の開発基本方針

②公募⇒開発事業者および行政による開発計画の策定

③地元まちづくり協議会やその他会議体にて協議

④地域住民への説明

⑤着工

⑥進捗の説明

⑦竣工

という流れになります。この流れ自体は理に適っています。

しかし、住民参加型のまちづくりを進めていくのであれば、②および③の段階にて住民の意思が正確に反映されているかが非常に重要です。

計画段階における住民参加あるいは、開かれた会議体での議論が必要となります。

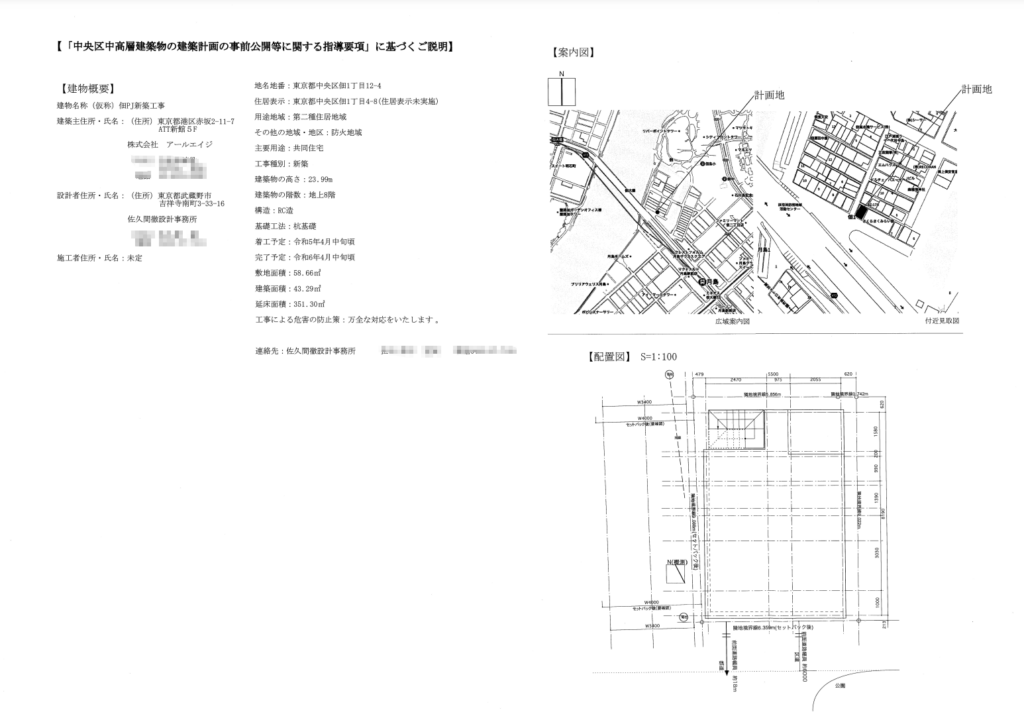

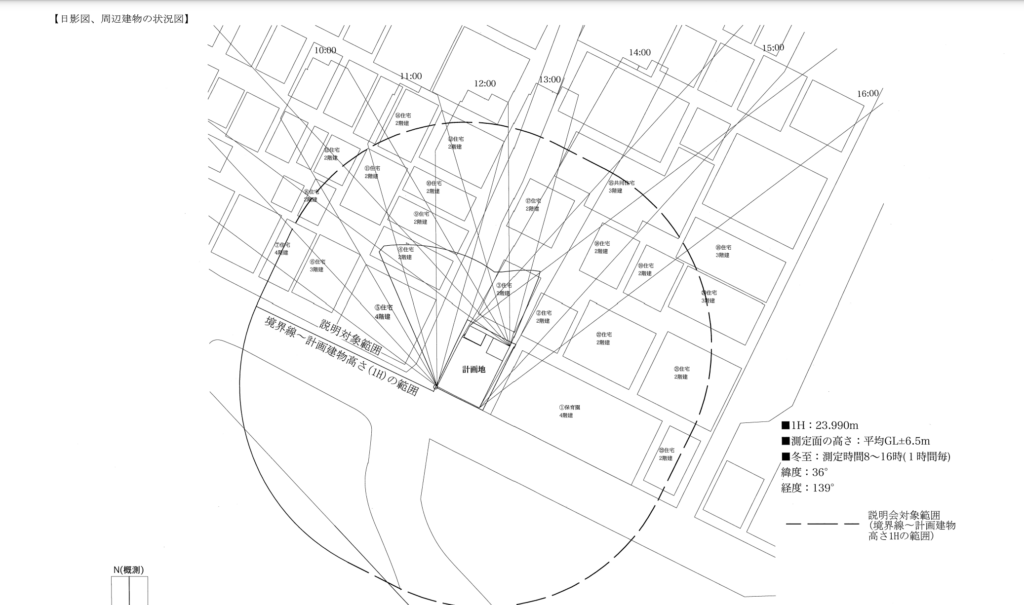

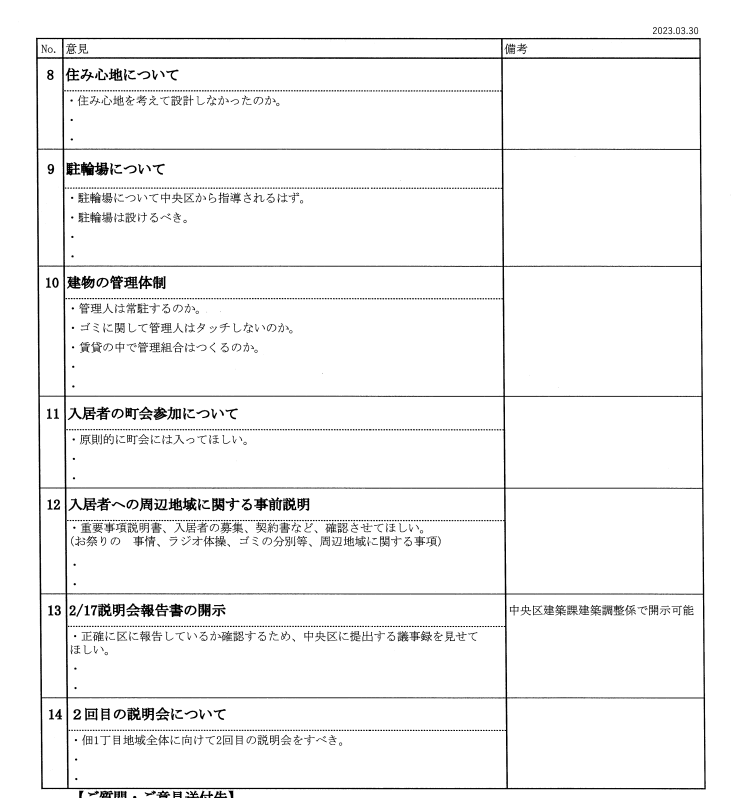

例えば、先日佃一丁目の再開発計画において、住民の方よりご相談がありました。

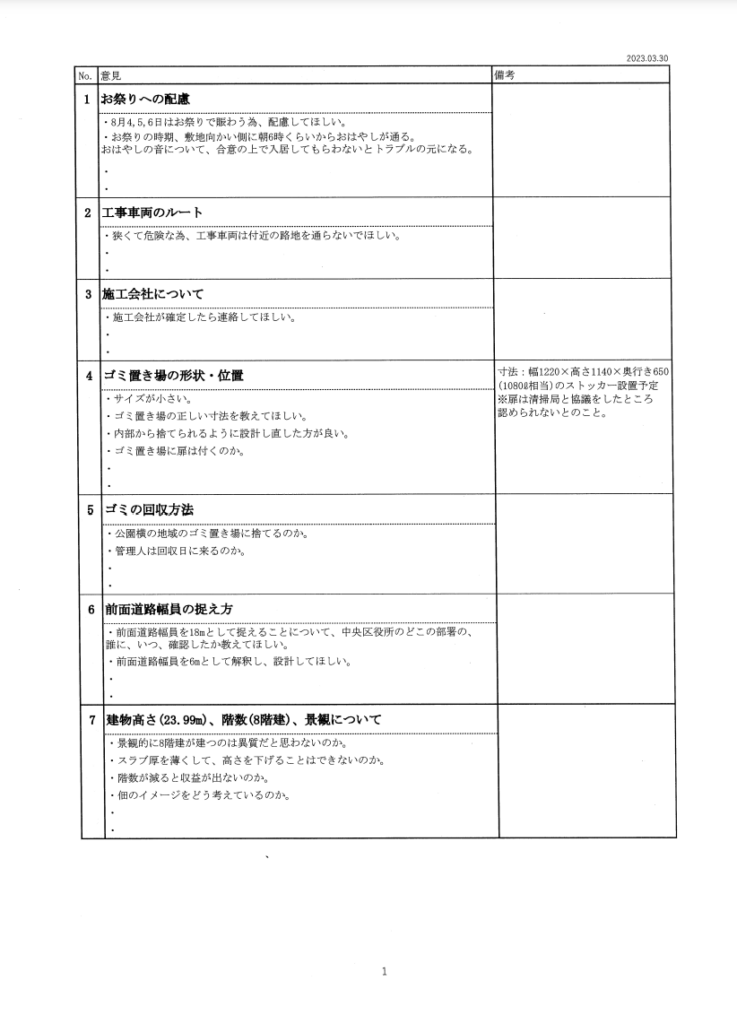

一軒家が立ち並ぶ地域に佃一丁目の川沿いに突如8階建のマンションの建設計画が発表され、急遽近隣住人への説明会が開催されたものの、建設予定地周辺の数軒にしかお知らせがなく、住民が困惑しているとのこと。同時にすぐに建設開始の看板が立てられ、住民の理解が得られないまま計画が進んでいることに対する懸念が示されていました。

先日、施工会社が主体となる第二回住民説明会が開催され、その場で謝罪と質疑の時間が設けられましたが、内容は大変紛糾し、3時間にも渡りました。

こちらは小坂議員のブログにもよりますと、速やかに議事録が配布されるとの事でした。

8階建ての建築がなされることから、周辺住民への配慮は慎重にするべきですが、今回は充分な説明がなされているとは思われず、しっかりと住民と話し合い、相互の理解・協力を得られるように努力をすべきです。

今回のような小規模な建設計画は、③の工程を飛ばして直接住民説明会の場で調整がされることもあり、中央区としてもしっかりと間に入って調整すべきところでもあります。

やり方に不備はないか、急ぎ過ぎていないか、工期に期限があるとしても、先ずは住民の理解第一で進めていくべきであると私も思います。

今回の説明会においても参加者からは、

説明会開催の周知が、近隣住民にしっかりとされていない。(前日に急に回覧板が回ってきた)

地盤調査のお知らせについても近隣へ配布が確認が取れていないが、配布したと説明を繰り返す。施工会社は佃一丁目全てに配布するとしておきながら、一部にしか渡っていない。誠意のある対応が行われておらず、施工会社・建築会社を信用が出来ないという話で時間切れになったとの事です。

中央区からの指導も含めて今後確認し、住民の理解を得られないまま計画を進めることのないよう、注視致します。

このようなまちづくりの透明性を担保するためには、大規模再開発計画などの場合には開発計画に住民の意見を反映させる、まちづくり協議会や町会・自治会の透明性の確保も必要となります。

町会・自治会は地域コミュニティの核であり、盆踊り大会等イベント等によってまち全体を盛り上げ、まちの歴史を担ってきた伝統ある組織です。地域の共助の主体としても防災上、警備上、大変重要な役割を担っています。

今の時代、その点はもっと重要視されるべきですし、入会者を増やすべきではある反面、地域の住民の意見をまとめ、反映させる意見集約機能としては限界があると思っております。

まず町会・自治会への参加は任意であり、強制されるものではありません。また幾ら近隣の方と意見交換をしていたとしても、地域住民の方にアンケート調査等を行っていない限り、物理的に代表者が民意の全てを把握しているとは思えません。

但し、公開された会議体において、区民の一般参加が可能なのであれば、その信頼性はある程度担保されているとも言えます。

このコロナ禍においては、広く開催情報を周知し、傍聴を募るだけでなく、会議のオンライン中継、資料や議事録の公開だけでなく、計画策定段階において地域住民と行政職員・施工会社等がオンラインプラットフォーム上で意見を出し合える取組み(鎌倉市の市民参加型オンライン共創プラットフォームのような)が必要になってきます。

様々なやり方を持って、透明性が高く、区民全員で意見を出し合えるまちづくりの在り方を提言していきます。

ちょうど本日は、Twitter上でも町会・自治会の運営方法の在り方について議論をしていました。

地域住民と町会・自治会関係者含めて前向きな議論が出来る機会を今後作っていきたいと思います。

また、特に晴海地域や築地市場跡地の再開発計画において、商業施設や浜町スポーツセンターに匹敵するスポーツ施設(サッカーグラウンドや野球グラウンドなど試合が開催が出来る規模の施設)の誘致についても積極的に提案していきたいと思っています。

晴海二丁目BRTターミナル跡地や晴海四丁目の再開発計画においても、やはり商業施設等の誘致が住民からは望まれていると思います。

保育施設や学童クラブなど、住民のニーズが高い福祉施設を包摂する形での計画を期待します。

是非ご意見をお待ちしております!

ご意見、ご要望お待ちしております!

また、一緒に活動をして頂けるボランティアさんも募集しています!是非こちらからTEAM高橋2023サポーター登録をお願いします!!

また、活動が難しいという場合も、ご寄付という形での活動支援も可能であればお願い致します。

ご寄付の受付はこちらから承っております。(銀行振込、paypay、クレジットカード決済等に対応)

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

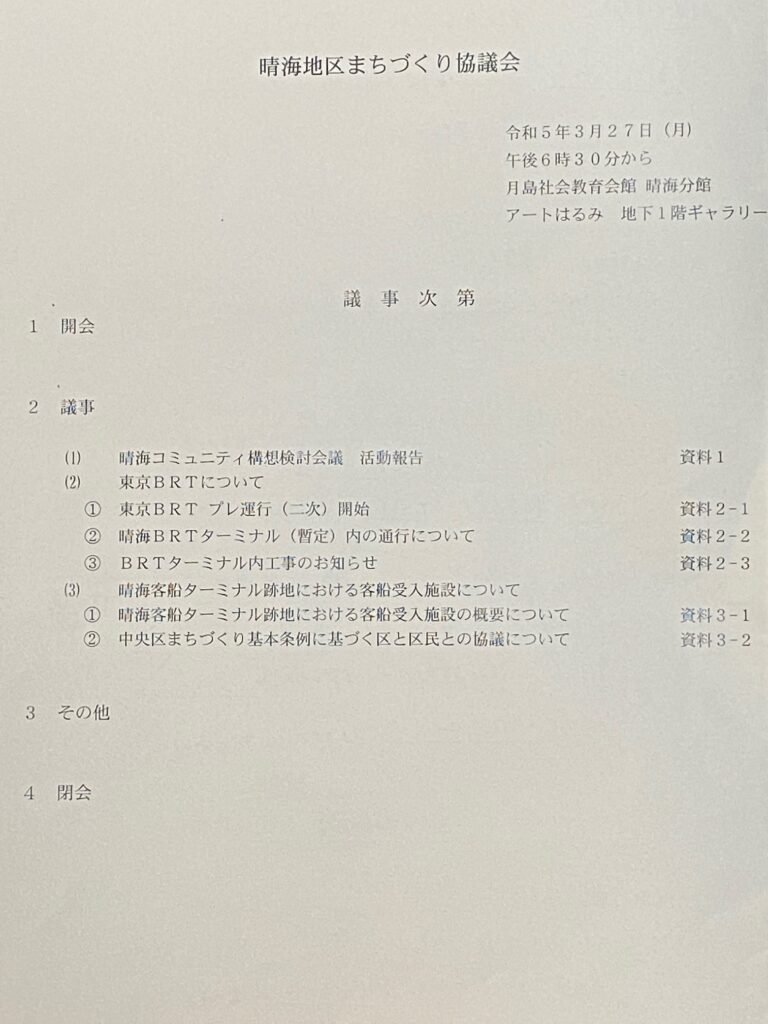

本日は晴海まちづくり協議会が開催されました!

もっと大々的に公開すべきであると前々から訴えていますが、それは最後に後述します。

議題は

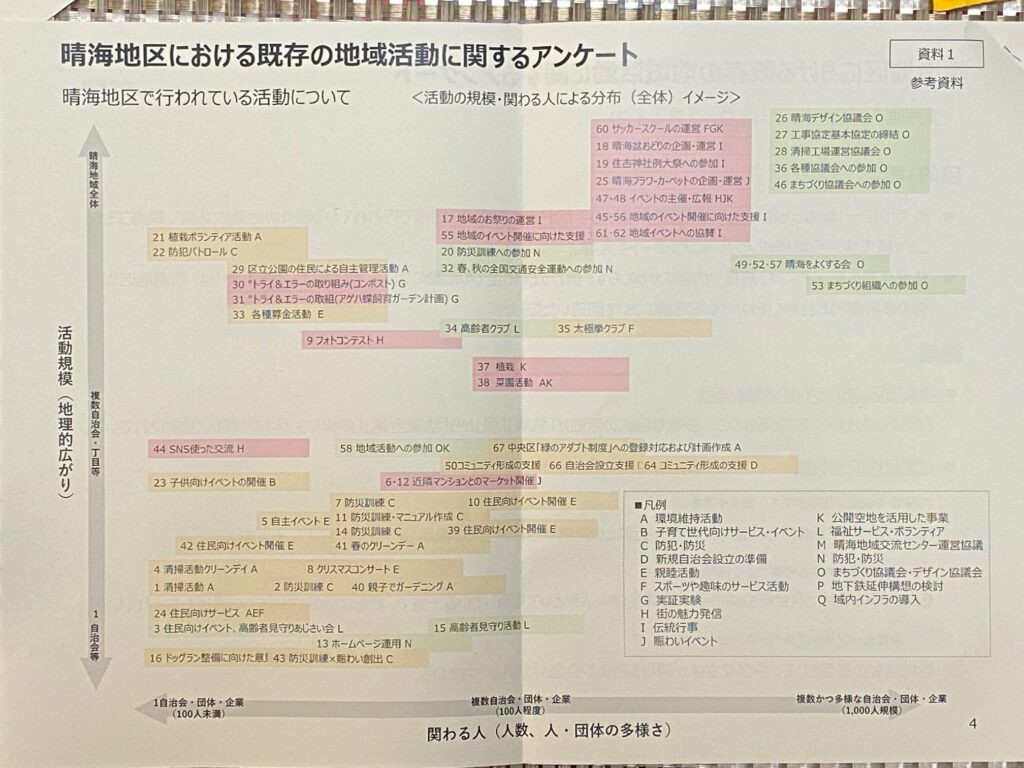

①晴海コミュニティ構想検討会議の活動報告

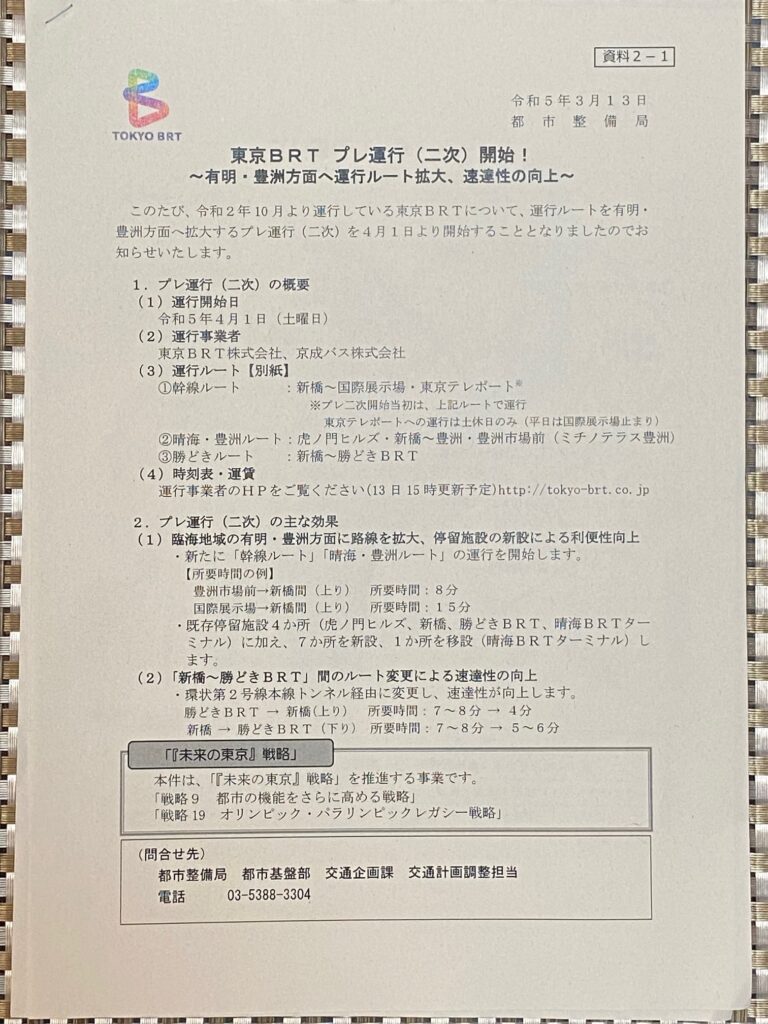

②BRTプレ二次運行について

③晴海客船ターミナル跡地の開発について

になります。

参加者は東京都・中央区・晴海連合町会、晴海地区の市民団体等です。

コロナ禍の中で傍聴が制限されていましたので、私も久々に傍聴しましたが、やはり白熱していました!

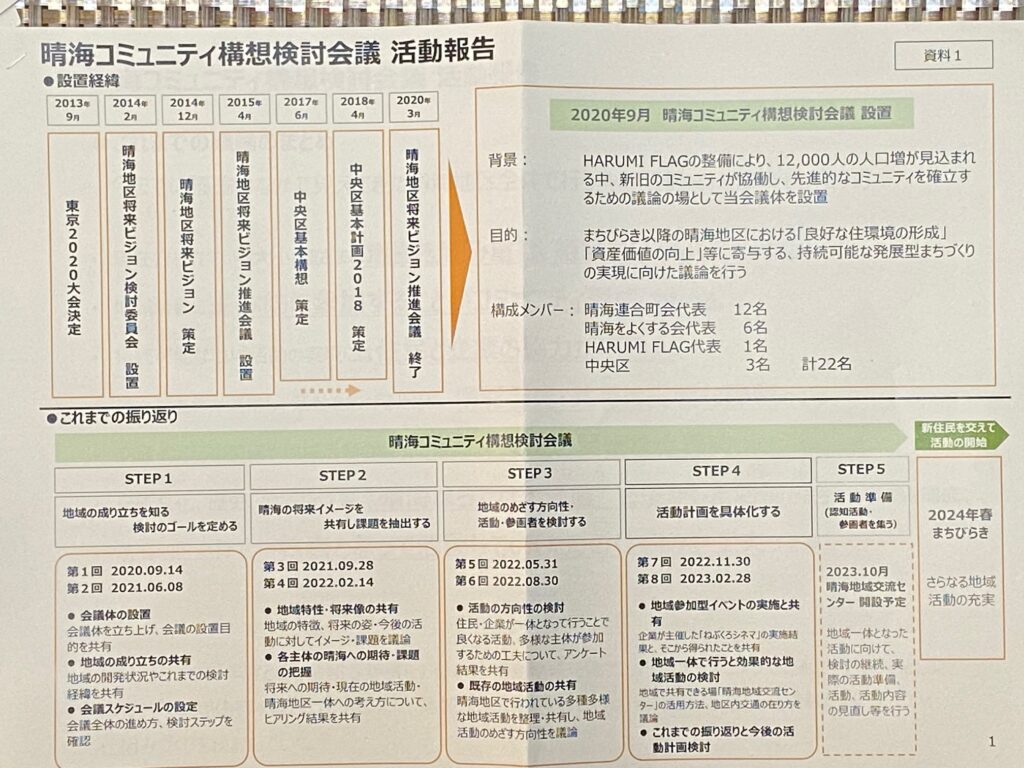

晴海コミュニティ構想検討会議は、晴海フラッグ入居後の住民交流の在り方などの方向性を定めて、準備しておこうという趣旨の会議体です。

構成員のほとんどが晴海連合町会や団体で構成されており、晴海FLAGの代表が1名参加していますが、どなたなのかは不明です。

この時点で、新住民を交えないで何を決めるんだと私も思っていましたが、参加者からも案の定痛烈に突っ込まれます。

Q.結局何をするのか?何一つ具体化されておらず2年半何をやってきたのか?この報告を受けても何も決まってない、しか伝わらない

A.晴海コミュニティ構想検討会議は、来年度以降のコミュニティの在り方について住民を交えて議論してきた。今回は活動報告であり、これからいくつかの方針を立てて如何ですか?をまちづくり協議会に対しても提案する予定

Q.2年半かかってまだ方針すら決まっていないのか。残り1年しかないが、それではその報告はいつまでに行われるのか?

A.区が方針を作るのではなく、住民で決めて貰うため時間がかかる。晴海の精神的なまとまりを継続的に作っていこうという枠組みになるので、1年以内にはお示し出来ると思う。

これは完全に同意です。2年半一体何をやってきたのか?

2枚目の議論のまとめを見ても、こんなざっくりとしたコミュニティの在り方なんて晴海に限らず、当然のことであり、1回の会議で決まるレベルのものです。

ゴールはどこであり、1年以内に何と何を決めなくてはいけない、というメニューすらない。それは住民に丸投げするのではなく、やるのであれば区が率先的にまとめるべきです。会議体の議論におけるハンドリングが完全に失敗しています。PJが失敗する初歩的な典型例です。

はっきり言ってしまえば、まず晴海フラッグの新住民が入らなければ実質的な議論は出来ません。その上で晴海地域のコミュニティ形成上最も根本的な議論となるのは、晴海フラッグを晴海連合町会の中に入れるのか?という点です。

この点を区や連合町会は、入れる前提で進めている。

だから議論がおかしな方向になります。

地域参加型イベントとして、ねぶくろシネマやお祭りをみんなでやっていこう、なんて当然のことです。

最も決めるべきこととは、晴海のコミュニティの組織体系を決める事。今回1万2000人が新たに晴海5丁目に加わることから、そもそも連合町会という組織の立て付けをどうするのか?晴海フラッグを分ける、或いは晴海1,2丁目と3~5丁目を2分割するなど、そのあり方をまず議論して、晴海フラッグ入居後に住民代表と詰めなくてはいけない議論のメニューを準備すること、

これが来年の3月までのゴールじゃないですか?

プロマネ誰だよ、と思う次第です。(私にやらせて欲しい)

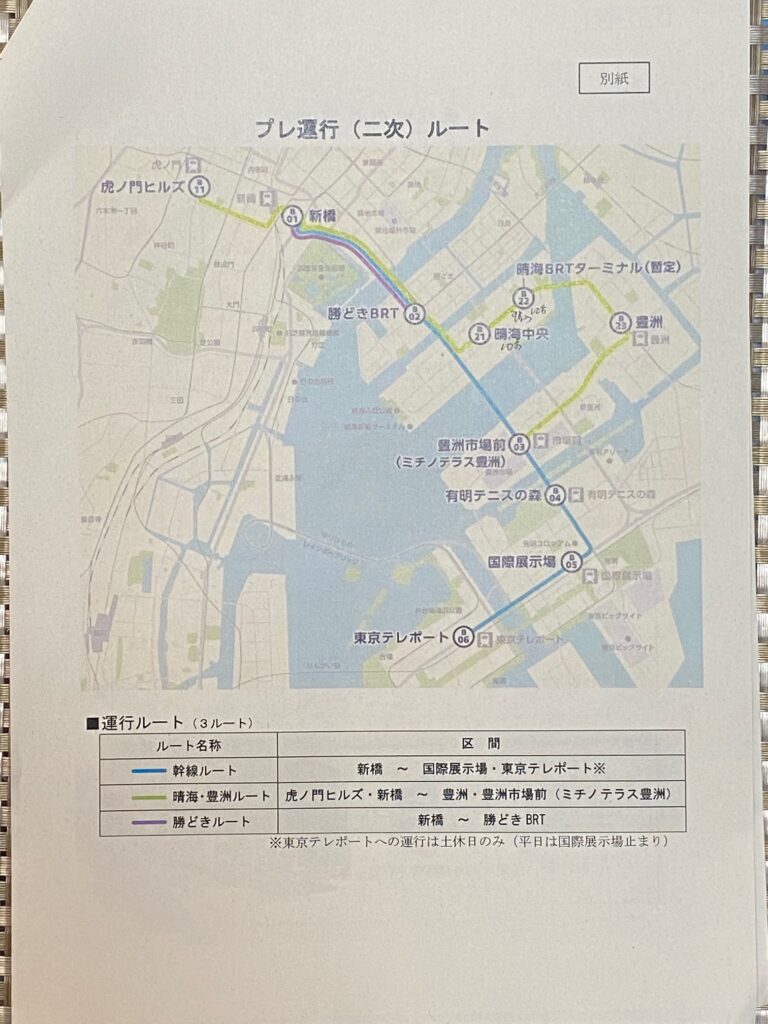

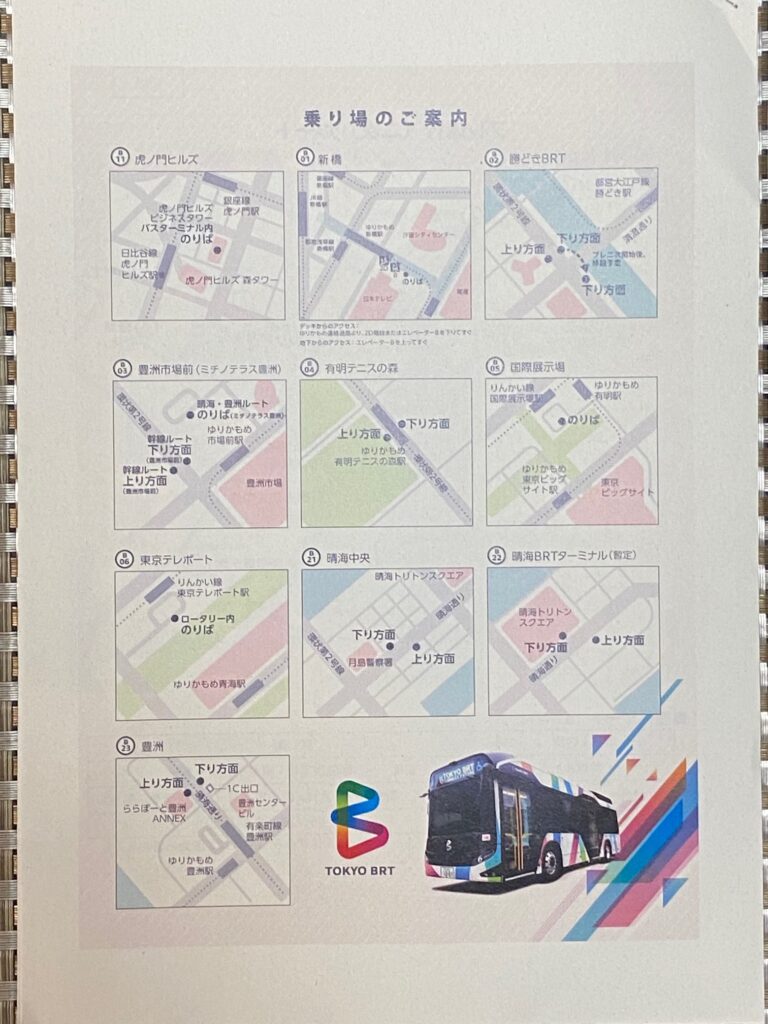

続いてBRTプレ二次運行について、

本年4月1日からプレ二次運行がスタートします!

ルートが3つになり、

①幹線ルート(新橋⇔東京テレポート)

②晴海・豊洲ルート(新橋⇔豊洲市場)

③勝どきルート(新橋⇔勝どきBRT)

全て環状2号線ルートとなり、清澄通り、晴海通りを通る運行がなくなるため、これまで新橋⇔晴海BRTターミナルまで21分かかっていた運行時間が12分に短縮される、と想定されています。

また、新情報としては、来年3月までに順次バス停に屋根(上部)の設置も進められます。

料金は220円(子ども110円)

※60分以内にルートを乗り換えた場合、無料

⇒電子決済の処理として、例えば勝どきBRTなどで乗り換えた場合に運賃が無料となります。

Q.本格運行はいつになるのか?

A.来年のまちびらきまでには、来年春を予定しているが、2月になるか3月になるかなどは、フラッグの入居状況による需要を見た上で検討する。

Q.専用レーンは整備されるのか?

A.専用レーンを設けるためには、第一レーンにおける荷捌きトラックや物流をどのようになくせるかという点もあり、来年度現状調査を行う。どこが混雑しているのか、専用レーンというアプローチの他に、様々な方法を検討する。

Q.連節バスは結局投入されるのか?

A.車両についてはまだ計画中、現状では東京都において水素バスの連節車輛が開発途中であるため、車輛運行の頻度を高めることにより輸送量の確保を図ることも検討している。

Q.結局FLAGが増えたら合計1万4000人の足が必要になる。このBRTだけで賄えるわけがない。その点東京都および区はどのように考えているのか?

A.BRTは元々区の事業であり、オリンピック開催に伴って東京都の事業になった。晴海地域の交通需要は理解している。BRTも都バスも重要。

東京都としては1時間あたり2000人を目標に輸送量を確保する。

Q.特に7時から9時の時間帯で1時間あたり2000人で十分な訳がない。このままでは大変なことになる。早急に輸送量の確保案をまとめて持ってこい。4か月以内に説明するように。また、新橋で止まるのではなく東京駅までの延伸という話はどうなったか?

A.区としても都に何度も言ってきたが、都バスの増便も併せて考えなくてはならない。東京駅への路線も検討路線に入っている。

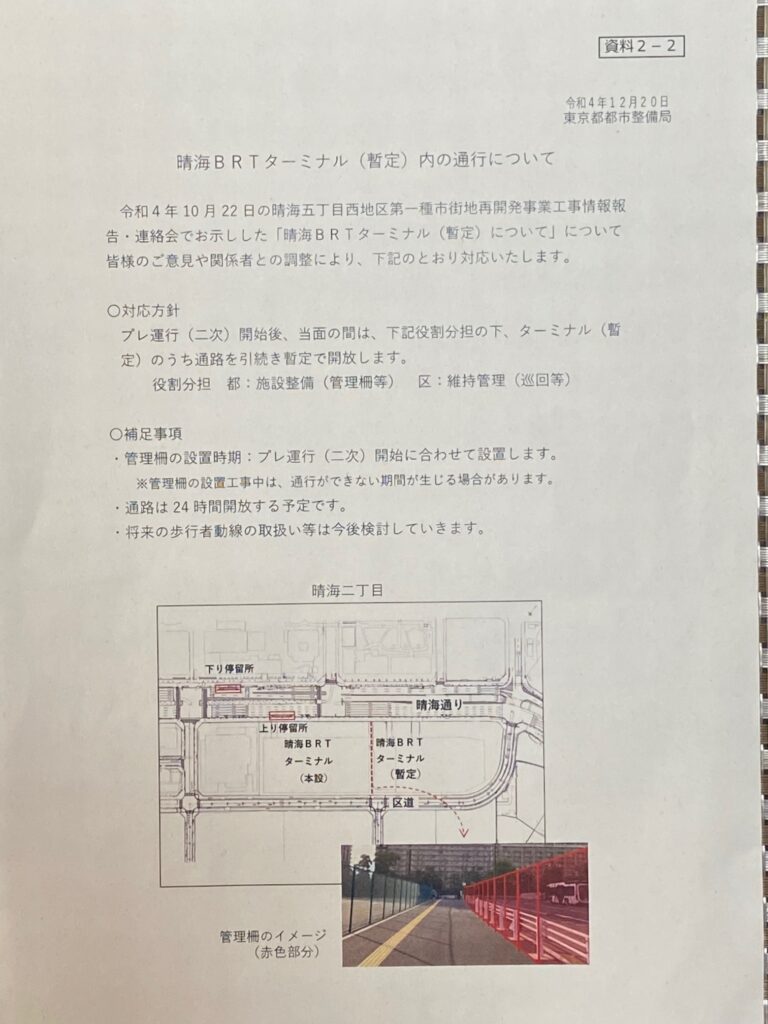

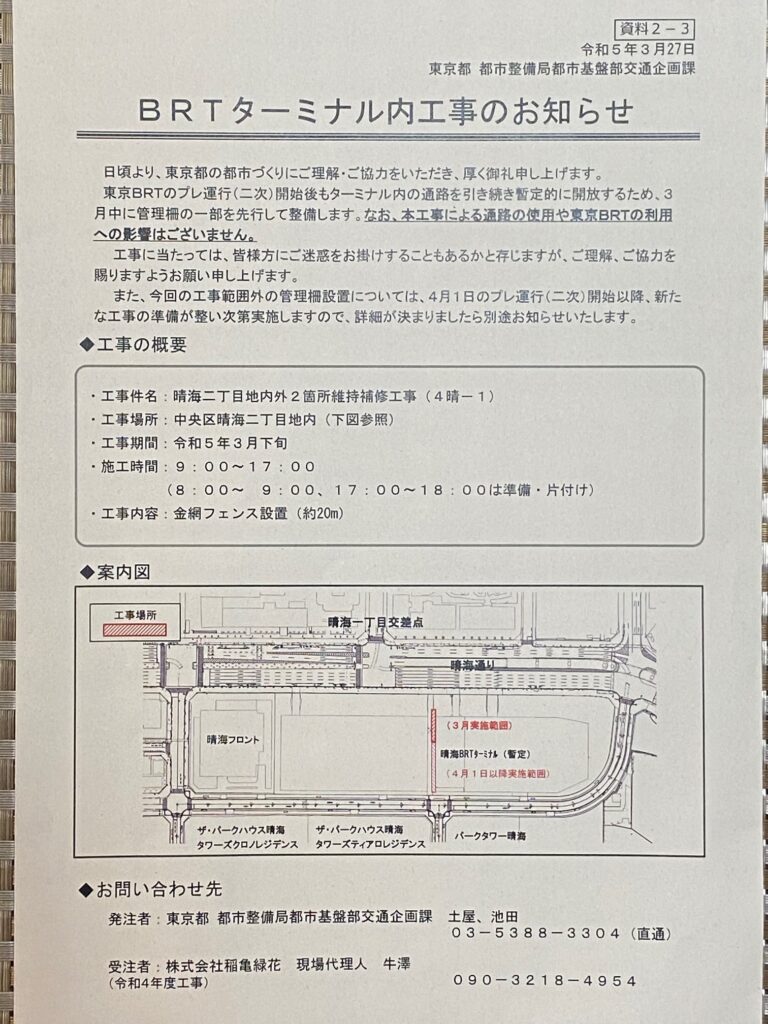

Q.改めて本設ターミナルを敷設するとのことだが、晴海二丁目に建設中のバス停(ターミナル)は今後移設されるのか?

A.車庫機能については建物を建てるか検討したが高いため再度検討している。ターミナルの乗り換えやバスの停留スペースが必要になるので、2丁目に本設ターミナルは設置する予定であり、晴海二丁目バス停を併存するか、一本化するかは再度検討。

Q.停車時間を含めた表定速度の目標と現状は?

A.BRTの目標は20km/時以上、現状は計測していないので今後調査でデータを集める。

BRTについての議論が最も白熱していましたが、連合町会長の言う通り、果たして晴海フラッグから通勤時間帯の輸送量は確保出来るのか、という点が肝心です。都バスや開発事業者ともしっかりと連携した上で、輸送量確保の道筋を示すべきです。

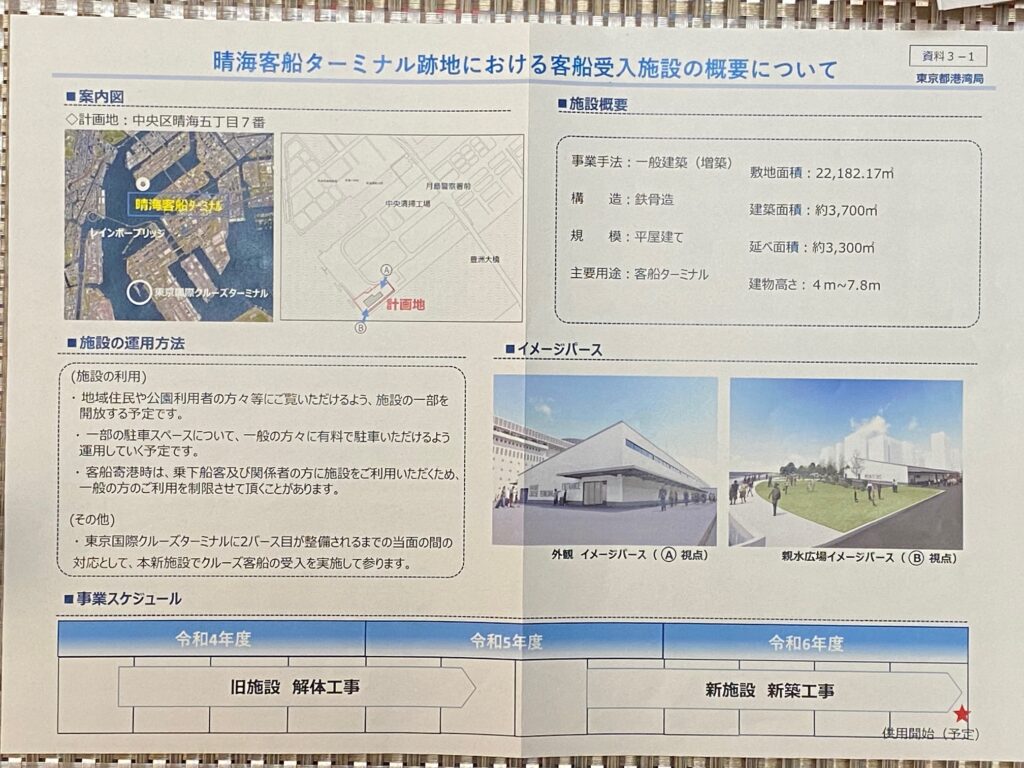

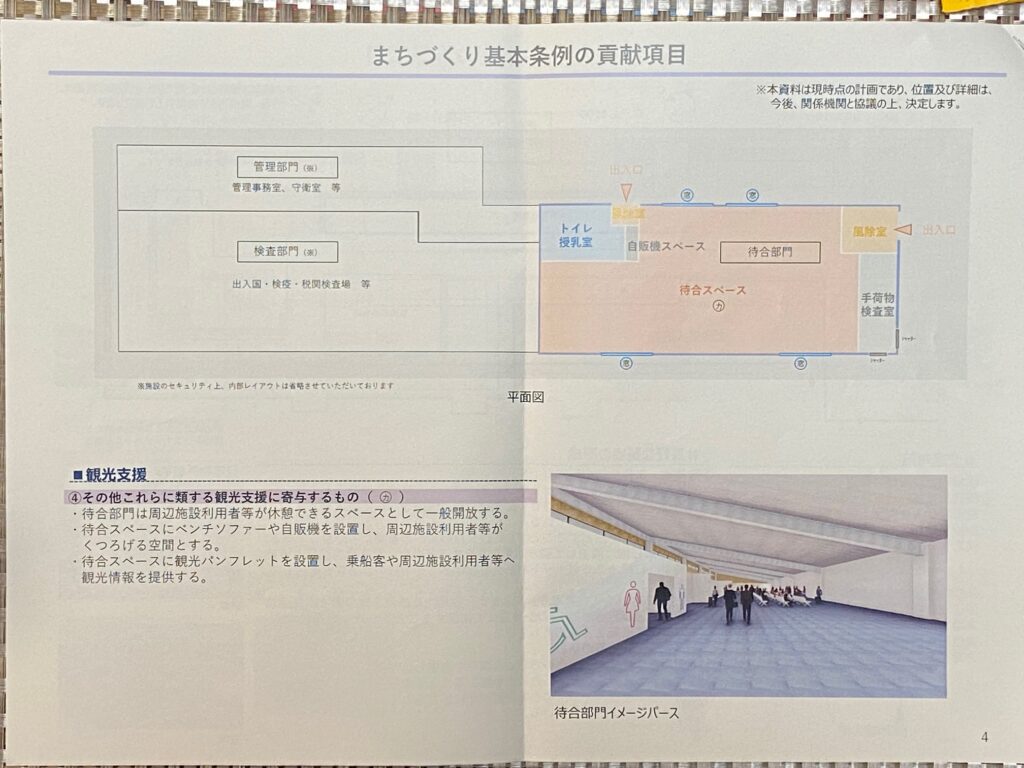

長年愛された晴海客船ターミナルが老朽化に伴い解体され、簡易的な暫定ターミナルが建設されます。

もっとも、江東区の国際クルーズターミナルの第二バースが建設された後に解体されます。

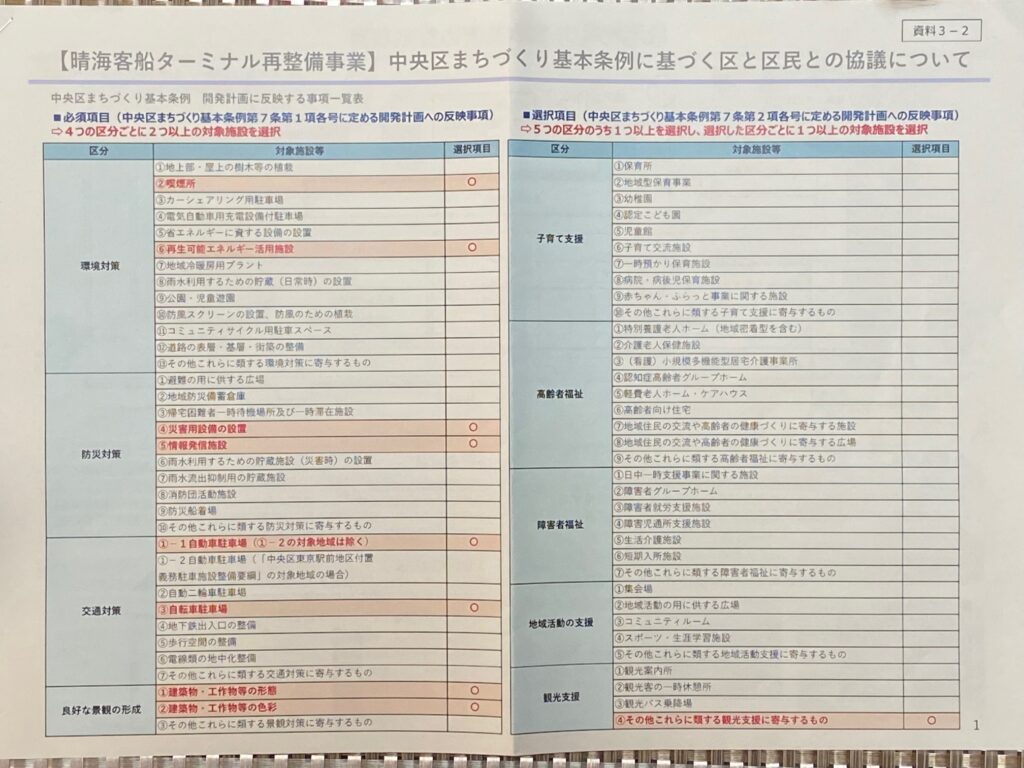

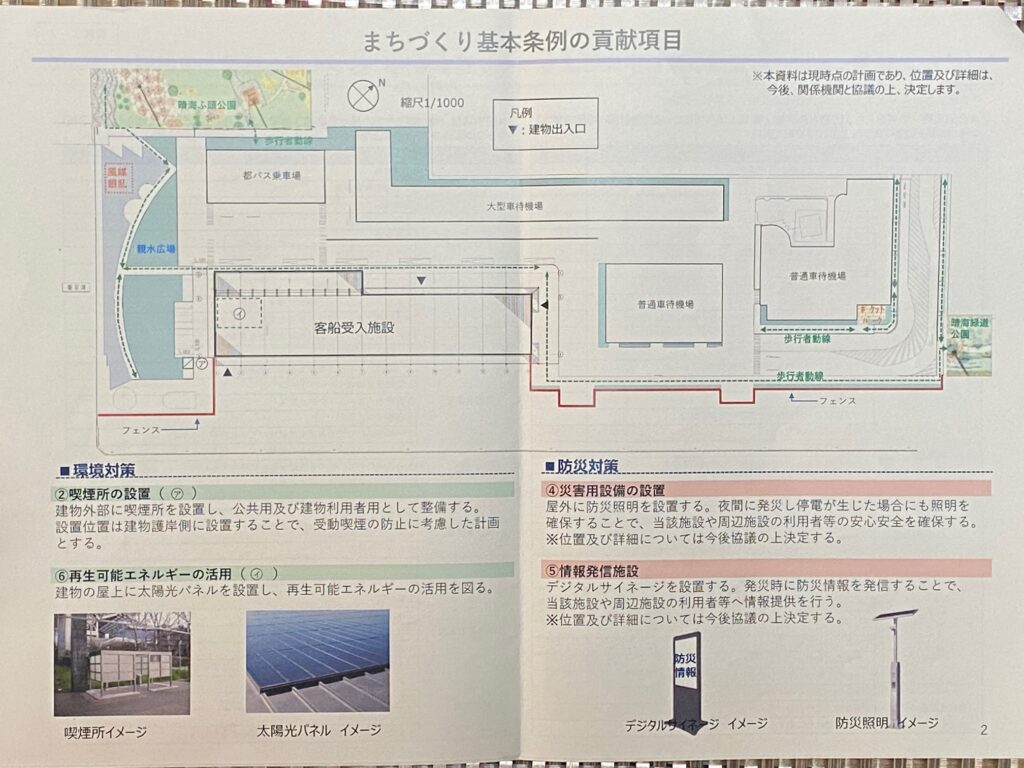

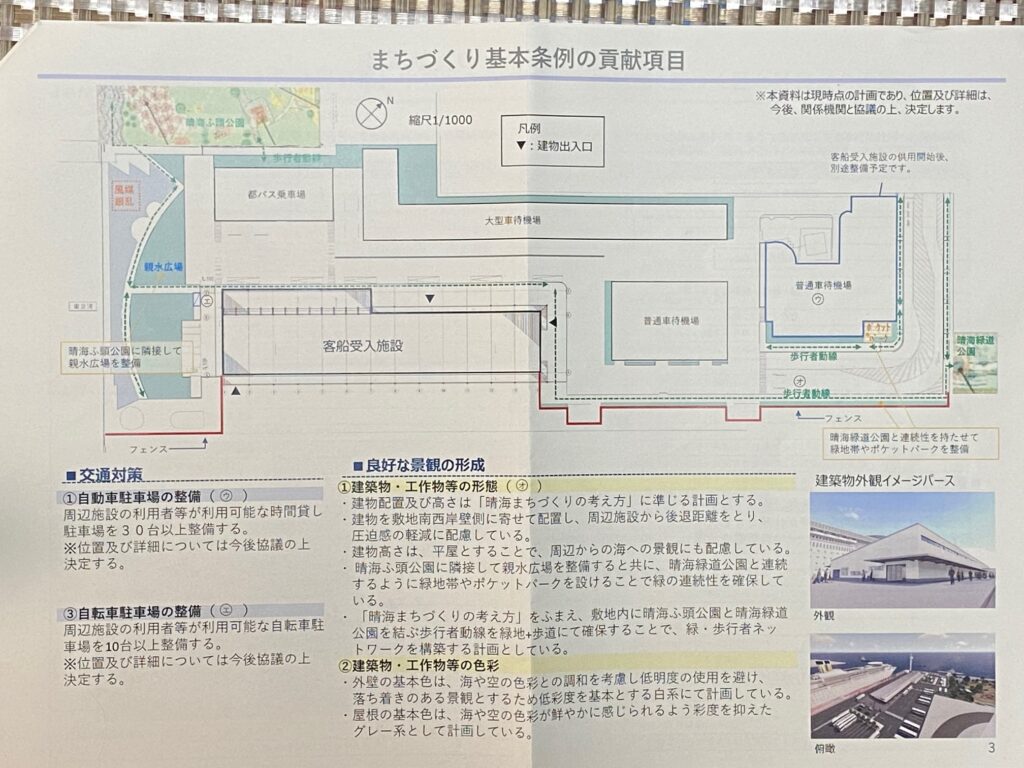

暫定ターミナルは、区のまちづくり基本条例に基づいて地元民のために資する機能の敷設が義務付けられており、

今回、晴海ふ頭公園と連携して、親水公園、駐車場、駐輪場、喫煙所、客船ターミナル待合室の一般開放がされることになります。

また、シンボルでもあった風媒銀乱も残されることが明示されました。

Q.第二バースはいつ出来るのか?

A.現状では未定。

Q.未定?計画もないのに客船ターミナルを取り壊し、暫定ターミナルを作って、出来ないのかもしれないのか?

A.旧客船ターミナルは老朽化が進み、維持コストを考えると一回取り壊す必要があった。クルーズ船の需要などをみて今後検討される。東京国際クルーズターミナルはレインボーブリッジの外にあるため大型船が乗り入れ、晴海にはこれまで中型小型客船が年間30~40回来ていた。これまで同時に寄港する、という事例はあまりなかったが、今後の動向を見て決める。

Q.よく理解出来ないが、取り壊し後はどうなるのか?

A.緑地化する予定

以上、約2時間にわたって白熱した議論が繰り広げられました!

滝浪連合町会長を始め、各自治会の方々の都や区に対する主張は最もであり、素晴らしい指摘であったと思います。

何回も言っていますが、このようなまちづくり協議会こそ、オンライン配信含めて広く公開すべきです。

そうすれば、町会・自治会が如何に住民を背負って議論をしているかが分かり親近感も湧くと思いますし、議論を見て、いやここはこういうことを次に伝えて欲しい、と住民から意見を深めることも出来ます。

まちづくり協議会自体の公開性の向上と共に、やはり一部の方々だけでなく、全区民がまちづくり計画段階において、意見を伝えられるようにするべきです。

オンラインプラットフォーム上で全区民(或いは地域の方限定)が24時間議論、投票、アンケートを通じて区や都の職員と意思疎通が出来るようにするべきであり、まちづくりのDXを進めるべきです。

特に最初の晴海コミュニティ構想検討会議の議論こそ、晴海の住民がもっと参加出来るようにするべきでは?

会議体のメンバーだけにアンケートを取る、とう謎の閉鎖性に呆れました。それこそ晴海5丁目の住民全員にアンケートを取るべきです。

長くなりましたが、是非全員参加型のまちづくり、進めていきたいと思います。

ご意見、ご要望お待ちしております!

また、一緒に活動をして頂けるボランティアさんも募集しています!是非こちらからTEAM高橋2023サポーター登録をお願いします!!

また、活動が難しいという場合も、ご寄付という形での活動支援も可能であればお願い致します。

ご寄付の受付はこちらから承っております。(銀行振込、paypay、クレジットカード決済等に対応)

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

さて、本日の区民文教委員会は大変重要事項てんこ盛りでした!

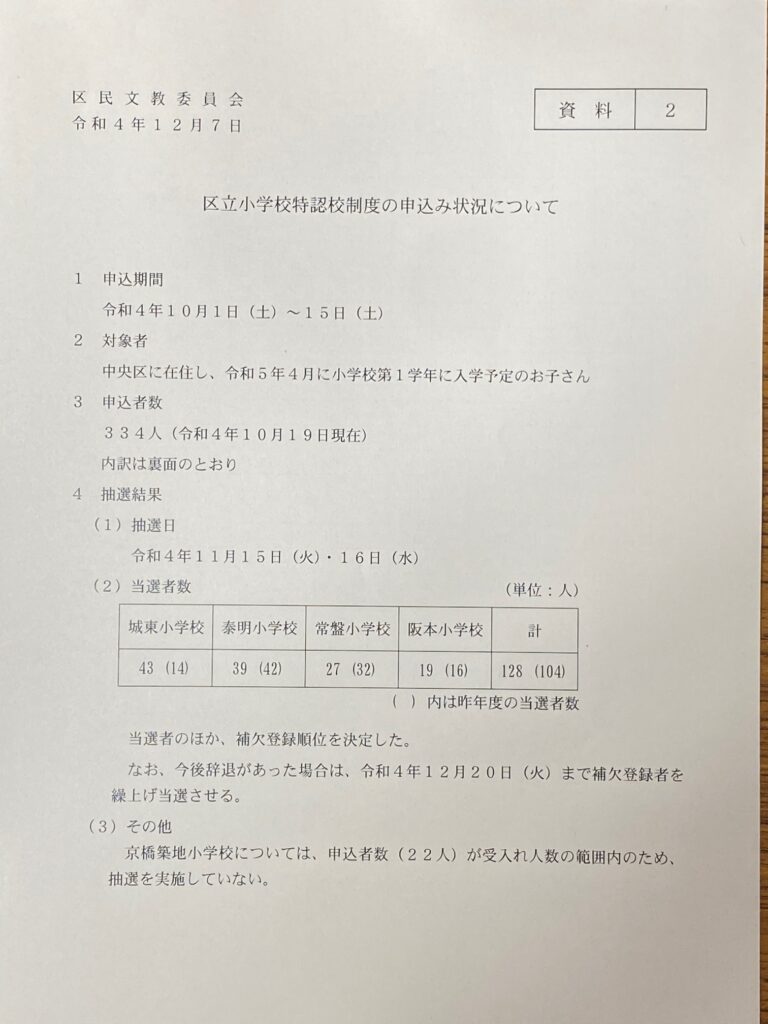

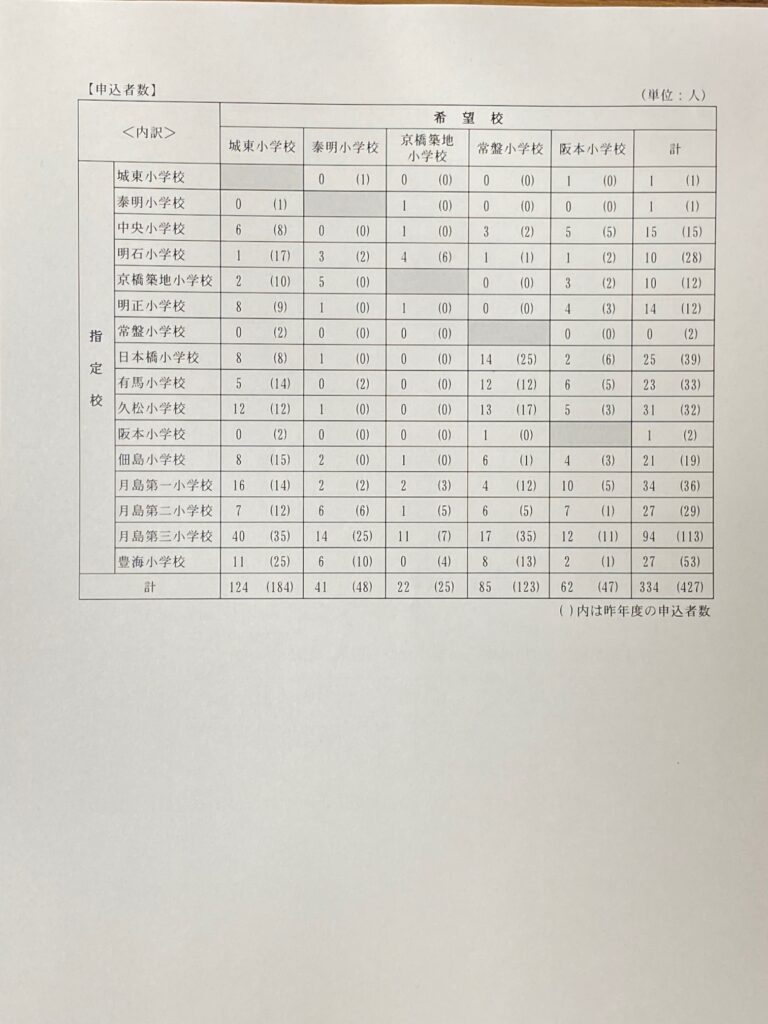

区立小学校特認校の申し込み状況です

城東小学校 43/124(2.9倍)

泰明小学校 39/41(1.05倍)

常盤小学校 27/85(3.14倍)

阪本小学校 19/62(3.26倍)

城東小学校の申し込みが昨年度より落ち着きましたが、依然やはり特認校は人気です。

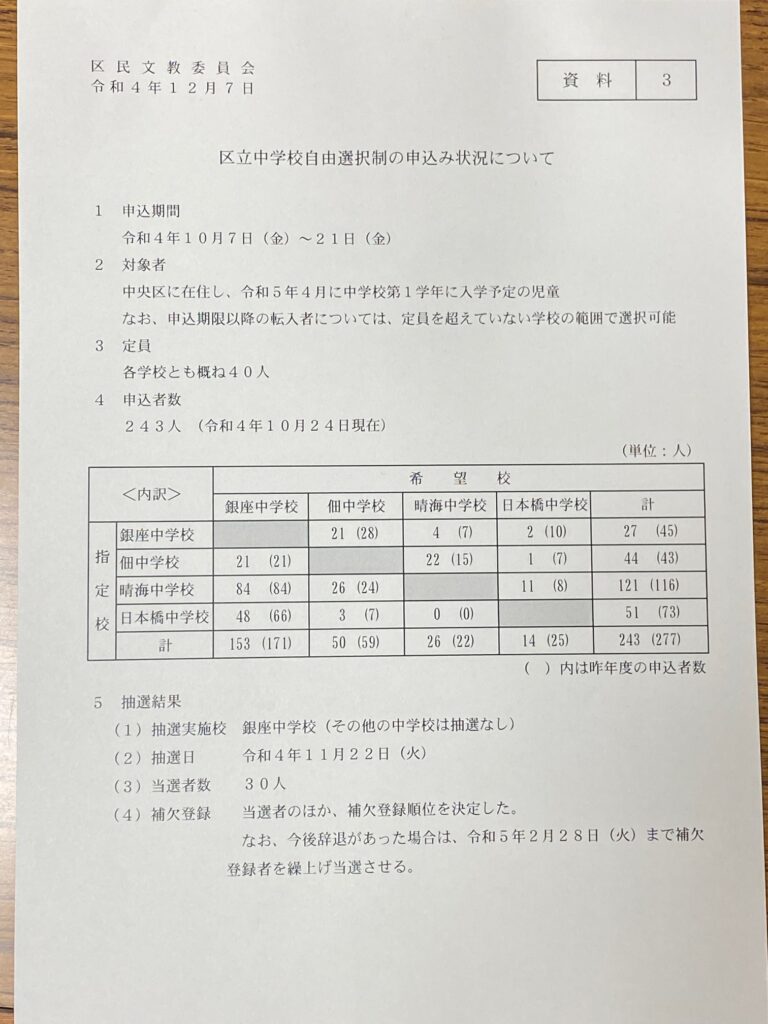

対して中学校は銀座中学校のみ抽選が行われ、佃中学校・晴海中学校・日本橋中学校は抽選なしとなりました。

銀座中学校 30/153(5.1倍)

次に、晴海西小学校および晴海東小学校の開設準備について!!

まず、重要な変更点がありました。

晴海四丁目にて学校用地が確保されていた(晴海東小学校(仮称))の整備計画ですが、

区からの説明は後述します。

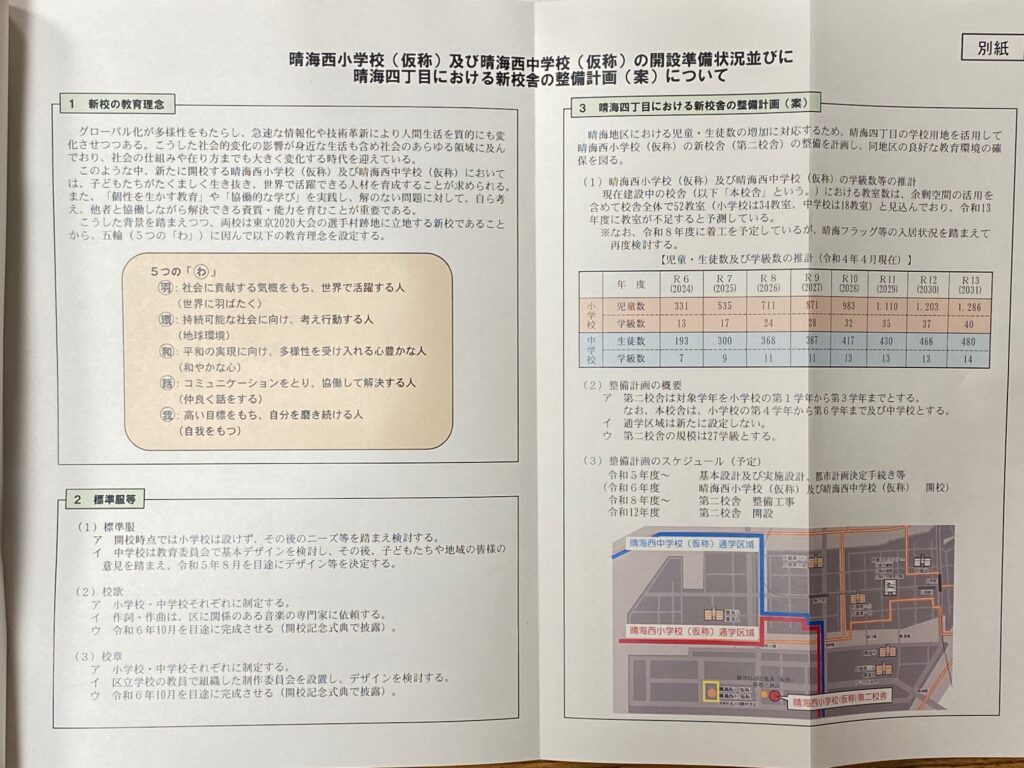

検討会議で検討されていた晴海西小学校の教育理念も発表されました。オリンピック(五輪)にちなんで

羽:社会に貢献する気概をもち、世界で活躍する人

環:持続可能な社会に向け、考え行動する人

和:平和の実現に向け、多様性を受け入れる心豊かな人

話:コミュニケーションをとり、協同して解決する人

我:高い目標を持ち、自分を磨き続ける人

理念は良いとして、では実際にスポーツ教育に力を入れるのか、或いは分校舎体制を活かしてICTを中心としたコミュニケーションを図るのか、そのような具体的な新校の特色も定めて頂きたいところです。今後に期待します。

【標準服】

開校時点では小学校は設けず、中学校は基本デザインを地域の方々の意見も踏まえて検討する

【校歌】

小学校・中学校それぞれ区に関係のある音楽専門家に依頼し、令和6年10月を目途に完成させる

【校章】

小学校・中学校それぞれ制作委員会でデザインを検討し、令和6年10月を目途に完成させる

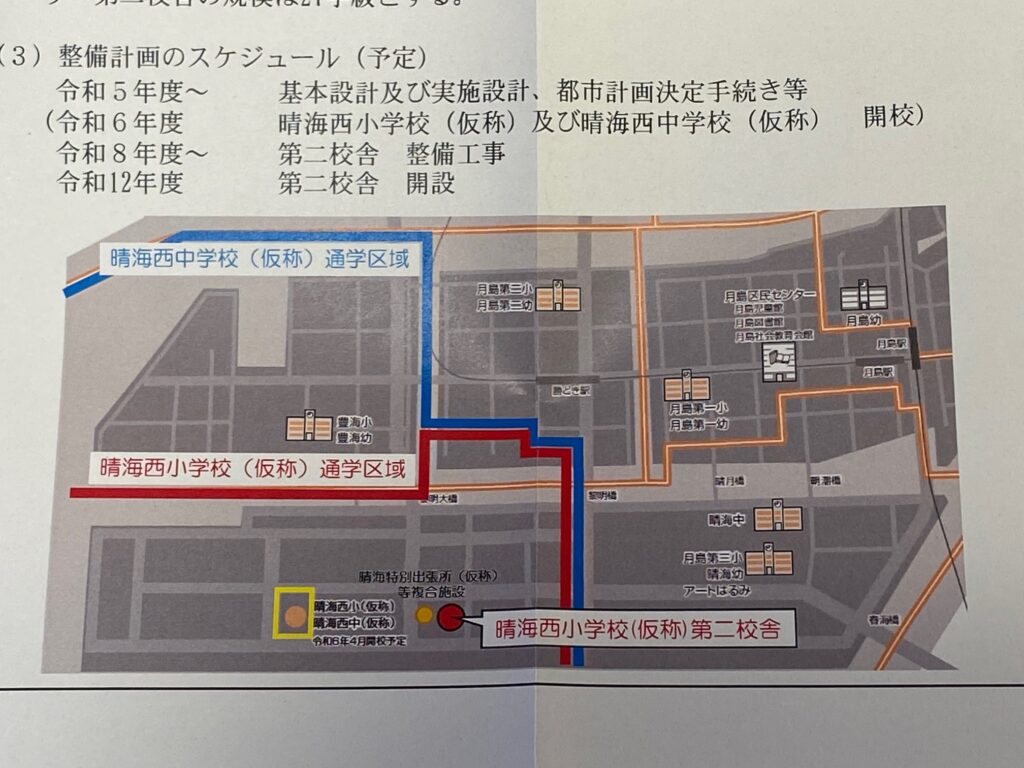

【第二校舎の整備について(旧晴海東小学校)】

・第二校舎に小学校1年生~3年生、本校舎に小学校4年生~6年生・中学校が入る

・通学区域は新たに設定しない

・第二校舎の規模は27学級とする

・第二校舎完成は令和12年度予定

委員会での質疑は以下の通り

Q1.何故第二校舎の整備と計画が変更されたのか?

A1.晴海フラッグの人口推計が明らかとなり、相当な数の子どもが晴海5丁目に住むこととなるが、改めて二つの学校を設置するとした場合に西と東で分ける学区割を検討したところ、難しいと結論が出た。

例えば、現状令和6年4月時点で住む方は晴海西小学校が学区となるが、今後整備されるタワー棟に住む方は晴海西があるにも関わらず、晴海東小学校が学区となってしまう。

ほとんどの方が5丁目に住むことが予想されている中で、比較的近接した土地に別の学校を設置することは得策ではないとの結論が出た。

また、学校が近接した場合、別の学校となると、地域のコミュニティや防災拠点という観点からも分け方が難しい。通学区域の設定も非常に困難なため分校舎として整備する。

Q2.分校舎体制とすることによるメリットやデメリットは?学年で分けることにより交流が遮断されるのでは?

A2.交流面という意味では距離が離れることにより日々交流出来ないという面はデメリットにもなりえるが、タブレット等を活用して交流出来ることもある。分校舎間での交流活動はとても大切であり、足立区など先行事例においても、取り組ませ方次第でメリットも生まれる。

例えば小学校では6年生がリーダーシップを発揮して低学年を見るというメリットが考えられるが、分校舎では3年生がリーダーシップを発揮するとか、或いは隣接しているこども園との連携も生まれる。

その他メリットとしても、学校の校舎をわけることによってスペースが十分に確保出来る、地域の方々の交流の場を含めて、スペースの有効活用が出来る。

⇒大変重要な変更であり、確かに晴海5丁目に人口が集中する中で、場所がほとんど離れていない近接地で学校を分けるメリットよりもデメリットの方が大きいと判断した点は、私は理解します。

通学区域という点においても、同じ地域の住民を分断することが難しいという点も分かります。

一方で、今後の学区の再編は無くなったため、晴海西小学校は主に晴海5丁目・4丁目およびパークタワー勝どき等の方々を対象とした学校として確定したこととなります。(中学校は豊海町も含まれる)

また、考え方によっては、学校への学童設置を目標としていた区としては、空いた教室に学童の設置が出来るとも思われます。

今回は大変重要な案件でした。

ご意見お待ちしてます!