こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

月曜日の朝は勝どき駅近く。勝どきザ・タワー前にて!!

子どもたちから、チラシを催促されてお渡しするなど、相変わらず子ども人気が高いようです。

今朝は行政サービスのデジタル化についてお話しました。

中央区においてもLINE公式アカウント等を開設し情報発信においては改善してきました、ただやはり申請書類の電子化やオンライン予約などの行政サービス部分はまだまだ改善しなくてはなりません。

この手続きが面倒!などご意見を頂ければと思います。

それでは!!

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

月曜日の朝は勝どき駅近く。勝どきザ・タワー前にて!!

子どもたちから、チラシを催促されてお渡しするなど、相変わらず子ども人気が高いようです。

今朝は行政サービスのデジタル化についてお話しました。

中央区においてもLINE公式アカウント等を開設し情報発信においては改善してきました、ただやはり申請書類の電子化やオンライン予約などの行政サービス部分はまだまだ改善しなくてはなりません。

この手続きが面倒!などご意見を頂ければと思います。

それでは!!

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

そういえば、本年の第一回定例会の一般質問をしっかりと記事としてまとめておりませんでしたので、遅ればせながら投稿します。

行政サービスのデジタル化、ICT化については私自身、選挙で第一に掲げて当選しましたので、自分のキャリアから考えても最も力を入れている分野です。

また、私が就任した直後に初めて議会の場で登壇した際に取り上げたのも各種行政施策のICT化・教育のICT化でした。

これまでの一般質問の動画や全文はこちらのページにまとめています!

そして私もことあるごとに委員会等の場でデジタル化に関する質問を取り上げ、少しずつ中央区の意識も変わってきたのではないかと思っています。

例えばTwitterや中央区LINE公式アカウントの導入と活用、電子マネー決済の普及、子ども1人1台のタブレット端末の配布と活用(当初は3人に1台で充分と答弁されてきました)庁内のシステム環境整備、テレワークの導入、区役所業務のAI-OCR、RPAを活用した業務改善BPRの実施など。

丁度コロナ禍で時代の節目に差し掛かり、オンライン会議やテレワークが進んだ結果、中央区もデジタル化推進担当者のポジションを新たに置くなど、明らかに意識は変わってきたのではと感じています。

ですがやはり、民間のIT企業で業務改善に携わっていた身からすると、まだまだ動きが遅い部分、足りない部分があります。

今回は区政のICT化、DX化を更に一歩進めるために、質問を致しました。

約2年間にも及ぶ感染症と人類の戦いは、急速に私たちの生活を変えました。最たるものとしては働き方の変革です。オンラインを活用した新しい働き方は感染不安を抑えるとともに、効率的な働き方を考え直す一助ともなりました。

世間的にはこのような時代の流れを受けて近年多くの民間企業でデジタル活用による、DX(デジタルトランスフォーメーション)が急速に進んでいます。

国としても2021年9月1日にデジタル庁が発足し、自治体のデジタル活用及び自治体DXの取組を推進する動きが全国で活発化しています。

DXとはただ単に今までアナログだったものをデジタルに置き換えるというだけではなく、企業がデータとデジタル技術を活用してビジネスモデルを変革するとともに、競争上の優位性を確保することと定義されていますが、総務省は自治体を対象としたDXを「自治体DX推進計画」として推進しています。

このように現状のアナログ業務体制や国民へのサービス遅延などを改善するために、自治体DXは必須だと考えられています。

重要なのは2点です。

デジタル技術やデータを活用して、行政サービスにおける住民の利便性を向上させること、そして自治体内の業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げていくことです。

そして自治体DXの中でも、近年急速に動きがあるのが自治体の業務改革である、自治体BPRです。BPRとは、Business Process Re-engineeringの略語で日本語に訳すると「業務改革」や「業務再設計」という意味で使われています。

多くの民間企業で、企業の目標や目的を達成するため社内の組織構造や業務内容、フローを根本的に見直し、再構築するためBPRは実施されています。

民間企業においては、新サービスの導入や経営状況の変化のため業務フローも定期的に改善されていきます。

しかし、自治体や行政は予算取りや業務プロセス改善における検討・申請・承認に長期的な時間が必要となるため、導入も遅くなります。また、日々の業務に時間がとられ、なかなか業務改善まで手が回らないという事情もあるでしょう。ですが、住民から頂いている税金の無駄遣いを避け、効率的に業務を回し、住民サービスの向上を図るためには自治体こそDX、BPRを積極的に実施する必要があります。

昨年3月には中央区情報化基本方針が改定され、今後の方針やアクションプランが明確となりました。

また、国が定める自治体DX推進化計画においては、自治体DXに必要なポイントは

①組織体制の整備②デジタル人材の確保・育成③計画的な取組みであるとされています。

そこで区の現状のDX化、行政サービスのデジタル化の進捗状況について確認する為、それぞれ質問します

Q.1 本区におけるCIOの役割はどなたが務めているのか、本区における情報化推進体制と共にお答えください。

A1.本区のCIO、最高情報統括責任者は企画部を担任する副区長が務めており、CIOを委員長としたデジタル化推進委員会を設置し、全庁的に推進している

Q2.本区におけるデジタル人材確保の方針について。 外部人材の登用や外部委託、職員の育成それぞれの面においてどのように戦略的にデジタル人材を確保していくのか

A2.区では、本年四月に情報システム分野の豊富な知識・経験を有する人材をデジタル推進担当副参事として外部から任用し、デジタル化推進に関する計画の運用や技術的支援に加え、職員の育成などにも力を発揮していただくこととしております。今後とも、こうした外部人材の登用や職員育成に努めるとともに、外部委託によるコンサルティングの活用など民間との連携・協働も取り入れながら、技術の進展に対応した人的体制の強化を図ってまいります

Q3.キャッシュレス決済の導入状況について、全体として決裁手続きが幾つあり、そのうちキャッシュレス対応出来る手続きは幾つあり、今はどこまで進んでいるか教えてください。また、各種電子手続きの対応状況についても併せて教えてください。

A3.現在、税や保険料のモバイルレジ、QR決済のほか、駐輪場利用、本庁舎での住民票、戸籍証明書などの支払いに交通系電子マネーを導入しております。新年度は、決済種別や受付窓口を拡大し、区民の利便性の向上を図ってまいります。また、電子申請につきましては、区施設の利用のほか、各種講習会や健康診断など、約二百事業の手続に対応しております。新年度には、子育てや介護など二十六の手続と転出手続について、マイナポータルのぴったりサービスを活用し、ワンストップ化を図ってまいります。これらキャッシュレス決済や電子申請、ワンストップサービスにつきましては、今後とも区民ニーズや実用性、費用対効果を踏まえながら拡大してまいります

Q4.区ホームページのリニューアルについて、先ずはどのようなプロセスで進めていくのか、例えば区民アンケートを実施する、WEBコンサルティング会社を入れるなどの方法があると思いますが、改善の進め方について教えてください。

併せてオープンソース化の対応状況について、そしてLINE等SNSアカウントの利活用、今後の展開については、区民からの意見を募集するサービスを強化するべきであると考えるが、本区においてはどのような取り組みを行っていくか

A4.ホームページのリニューアルに当たっては、これまで区に寄せられた意見や他自治体のホームページを参考にするとともに、複数の開発事業者と意見交換を行ってきたところです。また、リニューアルを行う事業者については、プロポーザル方式で決定することとしており、様々な提案を受け、誰もが見やすく、使いやすく、分かりやすく、必要とする情報にたどり着きやすいホームページとなるよう構築してまいります。また、SNSの活用については、LINEにおいて新たにセグメント配信やチャットボットの導入を図り、一人一人に応じた情報提供を行います。ツイッターやフェイスブックなどについては、ホームページを補完するものとして、高い即時性を生かし、地震・台風をはじめとする緊急情報などをより広く、より迅速に発信するツールとして今後とも活用を図ってまいります。区民からの意見・要望については、郵便や投書箱、ファクスのほか、区ホームページの専用ページから区長への手紙にお寄せいただき、電子メールなどで回答しております。また、パブリックコメントにおいても、寄せられた様々な御意見ごとに区の対応をホームページに掲載しており、引き続き現在の仕組みにより区民からの意見・要望に丁寧に対応してまいります。なお、官民でのデータ活用については、区が保有する情報の一部を国の推奨する形式でオープンデータとして公開しておりますが、オープンソース化は行っておりません。

Q5.本区において、庁内ネットワークの改善状況について、テレワークシステムの導入見込みも含めて教えてください。

A5.本年一月から稼働した新たな庁内ネットワークでは、高い安全性を確保した上で、職員が庁舎外からも利用できるようクラウドを活用するほか、自席以外でも接続できる無線LAN対応など、システム構成を大きく見直しました。テレワークについては、運用上の課題等の把握とその改善を目的に、現在、一部職員による先行実施を行っており、これらの検証を踏まえ、本年十月から本格実施する予定です。また、無線LANについても、本庁舎の一部フロアから順次整備し、令和四年度中には全フロアでの本格運用が可能となる見込みであります。

Q6.Ai-OCR.RPA導入実証実験の取組結果および今後の実施について、令和3年度の業務効率化における取組結果、令和4年度以降の取組について教えてください。

また、庁内の業務の全てを可視化、棚卸を行った上で、業務改善に取り組んでいるのか、全体的なBPRの進捗状況について教えてください。

各担当部署からのシステム概要書及び改善企画書の提出状況について 令和4年度予算要求前には何件提出がされたか教えてください

A6.本年度は、行政評価や税務事務など六部署九業務で活用を開始し、従来と比べて、一年間に換算して約八百時間分の省力化が図れる見込みであります。また、新年度は、妊娠届出や就学関係のデータ入力業務など十六部署四十九業務に導入を拡大する予定で、約八千九百時間分の省力化を見込んでおり、目標達成は可能であると考えております。BPRについては、AI‐OCRやRPAを導入するに当たり、全庁調査を実施し既存業務を整理した上で、専門家の協力を得ながら、効果が期待できる業務の洗い出しを行っております。今後も、新たなシステムを導入する際、業務をそのままシステム化するのではなく、その効果が最大限発揮されるよう業務改善の視点を取り入れてまいります。システム概要書及び改善計画書について、令和四年度予算要求前に提出されたものは十八件でした。

Q7.情報システムの棚卸実施状況について、情報システムセキュリティの強化においては、現在のシステム構成が複雑化していないということも大切です。システムの統廃合、新規システムの導入も含めてシステムの棚卸がしっかりとされているか、また、システム内のアカウントの棚卸が定期的に実施されているか教えてください。

併せて、この5年間でのセキュリティインシデントの発生件数も併せて教えてください。

A7.新たなシステムを導入するに当たっては、中央区セキュリティポリシーの遵守を徹底するとともに、転用可能なシステムの確認を行うことにより無駄や重複を省き、効率的かつセキュリティが確保されたシステムを構築しております。システム更新時においては、課題整理やセキュリティの再確認を行った上で見直すなど、最適化を図っているところです。また、アカウントについても随時更新を行い、常に最新の状態を確保しております。なお、直近五年間において、情報漏えい、ウイルス感染などの事故は発生しておりません。

Q8.アクションプラン進捗状況の毎年度報告について、毎年報告書を作成し、区民に対して公開するべきではないかと思われますが、本区の考えをお示しください。

A8.情報化基本方針では、方針に掲げた取組を着実に進めていくため、各部署がいつまでに何をやるのかを明確にした三か年のアクションプランを作成しております。アクションプランに係る進捗状況の点検・評価は毎年度実施し、取組の具体的な実績等についても、行政評価を通じて公表していく予定です。

Q9.区民に対するデジタルデバイド解消に向けた施策と共に、本庁の職員に向けたデジタルデバイド解消に向けてはどのような施策を行っているか。これまでの取組と今後の予定について教えてください。

A9.現在、デジタル機器に不慣れな高齢者を対象に、敬老館などでスマートフォン教室を実施しております。新年度においては、都の事業を活用しながら対象者の拡大を図るなど、急速に進展するデジタル化への不安の解消に努めてまいります。また、職員に対しましても、職務上求められる知識や技術を習得するための研修を実施しており、今後も引き続きデジタル業務への対応力を強化してまいります

その後再質問につきましては、中央区のCIOである斎藤副区長に対して、DX人材の公募やしっかりと区民のニーズ等を考慮して優先順位をつけて電子申請の仕組みを作ること、ホームページのリニューアルやSNSを活用した上で、双方向の行政サービスを実現すること、積極的に新しいシステムの導入を検討すること、などを改めて質疑致しました。

今回、行政のデジタル化、DX化に絞って集中的に質問しました。

私が三年前に区民の皆様から御信任をいただいて、今、この場に立たせていただいているのも、やはりデジタル化の要望という声が大きかったというところがあると理解をしております。

私自身も民間のIT企業において、企業内グループ会社のDX化やBPRに携わってきた中で、民間での当たり前と比較してしまうと、どうしても体制上、そしてシステム上、なかなか進みが遅れてしまっているというような、本区の行政に危機感を感じて、私が変えていこうというような強い思いで、これまで区政にも取り組んでまいりました。大学院でプログラミングを学んで自分でアプリ等も作れますので、ぜひそういったサービスも自分でつくろうかなとも思っています。

もしかしたらデジタル化というと、冷たいイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれないと思いますが、対面での人と人のつながりを重視したい気持ちは私ももちろんございます。ただ、一概にデジタル技術による社会というものは難しいわけでもなく、易しいものもあると思っています。

例えば、位置情報ゲームとまちの観光を結びつけて、地域への来訪者やエリア内の消費拡大を進めているテクテクライフというサービス、ゲームがあります。これは、位置情報サービスを使って自分が歩いて移動して、地図に色を塗っていくというような単純なゲームなんですけれども、観光スタンプラリーや御当地のお店の紹介もできるような、歴史を学びながら歩くこと自体が楽しいと、今、いろいろな自治体のまちおこしに使われています。

デジタル技術がもたらす時代というのは、やはり単純に便利とか効率化というだけではなく、新たな楽しみ、わくわくするような社会を実現することが本当であると思っています。それは教育の面においても同じで、これをやってはいけないとか、あれこれ縛って新たな楽しみを制約するのではなく、自分たちでルールをつくって自由に使わせる。失敗をしても覚えればいいと。自由な発想で自分たちで新しい遊びを考えて使いこなしてもらう。それが教育におけるDXであるとも思っています。

区の施策全般に言えると思いますが、誰にも優しい、わくわくする未来をつくることこそが私たちの仕事であると思っています。みんなで協力して、わくわくして、そして楽しくなるような未来の中央区、新しい中央区を想像して、今後も仕事をしていこうと思います。

ご質問・ご要望お待ちしています。

それでは!!

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

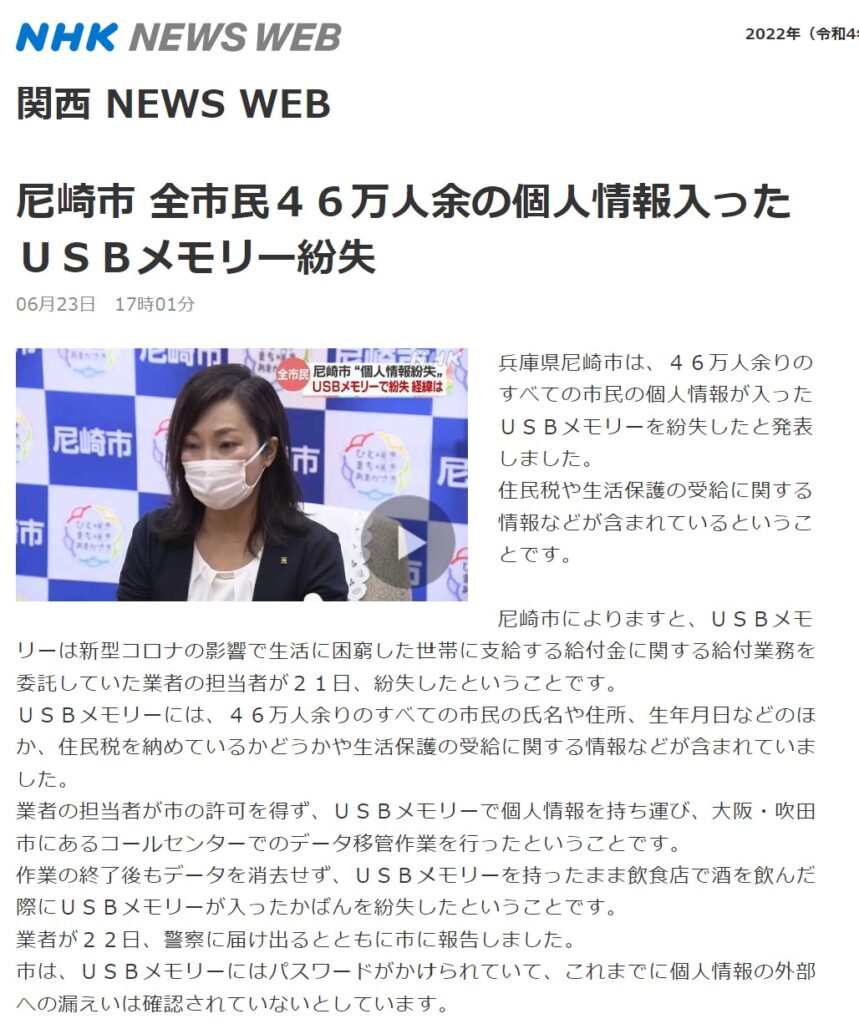

さて、ここ数日世間を騒がせています、尼崎市の個人情報流出事件について、

尼崎市によりますと、給付金給付業務を委託していた業者の担当者が、市民46万全ての指名や住所、生年月日等の情報が入ったUSBメモリーを紛失したという事件です。

USBメモリーを持ったまま飲食店で酒を飲み、カバンを紛失したとのこと。

https://news.yahoo.co.jp/articles/3665ca00bbf3edc978b0603dc32b9602a10ea6f5

またその後、当該委託業者が市に無断で業務を再委託していた、という事実も発覚致しました。

さて、どこから手を付けたらよいのか・・・というレベル。

前職で企業のリスクマネジメントに携わっていた身からしても、個人情報の取り扱いは個人情報を取り扱うどの企業、組織も最優先のリスクとして体制を整備しているものと思います。

情報セキュリティにおける脅威とはすなわち、

ウィルス感染、不正アクセス、情報漏洩であり、それぞれに対する情報セキュリティ対策をルールとして、あるいはシステムとして整備し、従業員に遵守させることが基本中の基本です。

ウィルスやセキュリティソフトの導入、不正アクセスを防ぐサーバー構成やセキュリティホール対策などは、恐らくどの企業、あるいは自治体も力を入れているはずです。

しかし、なぜか情報漏洩に対してはザルである。という点は否めません。

私も前職企業の情報セキュリティガイドラインの制定等に関わっておりましたが、まず個人情報を「誰が」、「どこで」、「どのように」取り扱えるのかアクセス権限を含めたルールがどのように定められていたのかが気になります。

つまりは外部USBを持ち込める、個人情報を取り扱うPCに挿せる、個人情報を移せる、個人情報が入ったUSBを持ち出せる時点でリスクが低減出来ていません。信じられないほどセキュリティ意識が低いと言わざるを得ません。

個人情報が取り扱えるPCを限定し、外部USBを挿せない、あるいはアラートが出て読み書きができないようにする。

または個人情報が取り扱える「部屋」を限定し、キーロックで入退室を認証した上で持ち物チェックを行う、などさまざまなセキュリティレベルが検討されてしかるべきです。

委託元に無断で業務を再委託していた、などは個人情報保護法違反ですので論外です。

また、市の弁明では、委託業者がやった、委託業者が悪いといった弁明を繰り返していますが、委託元の責任として、個人情報の取り扱い体制の整備状況を確認し、定期的に監査する必要があります。正直、全面的に市が悪いです。

末端の個人が個人情報を持ち出せてしまった時点で、責任は市にあります。

それが出来ないように、出来る限りリスクを低減するために情報セキュリティルール、体制を整備することがリスクマネジメントです。

もちろん、リスクマネジメント、内部統制にも限界はありますが、本件においては防げた事故です。

本事故のようなUSBの取り扱いだけに限らず、中央区の情報セキュリティポリシーのルール自体に不足はないか、またルールの順守状況がモニタリングされ、定期的に見直しがされているか、改めて確認致します。

これは実際に情報セキュリティに関する規定を読み込まなくては判断が出来ません。

来週、委員会が開催されますので、その場で取り上げます。

何故、直接聞くのではなく、委員会でやるのかと思われるかもしれませんが、

区民も傍聴可能な公の会議体で、議事録に残す必要があるからです。

またご報告致します。

こんにちは、中央区議会議員の高橋元気です。

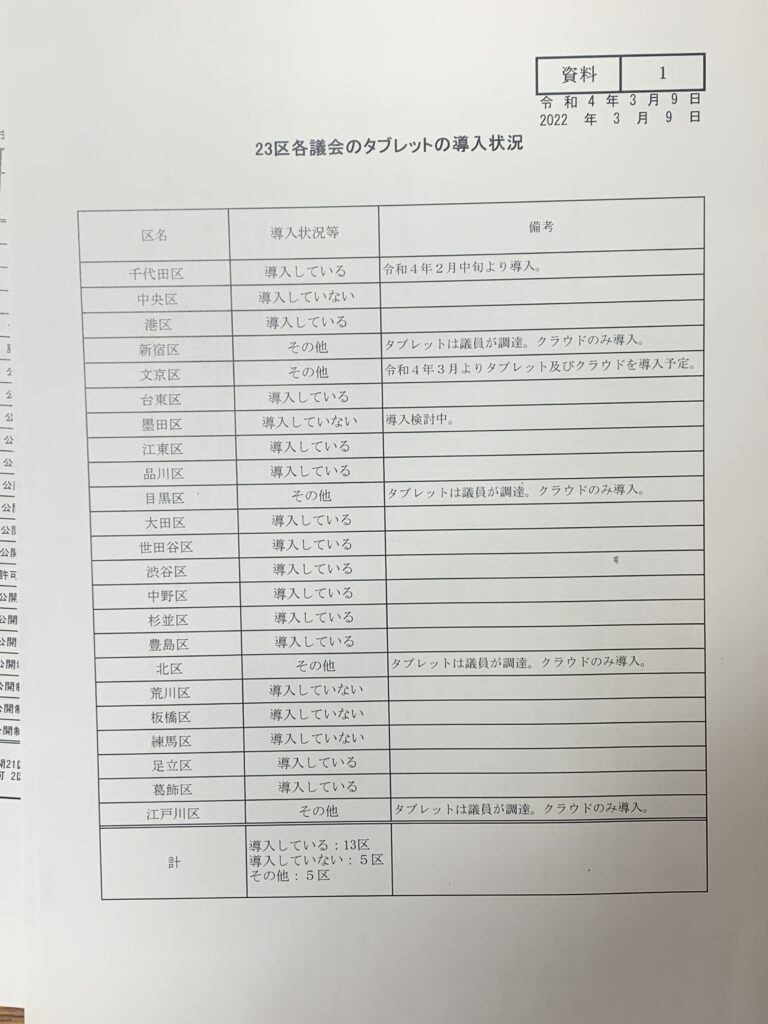

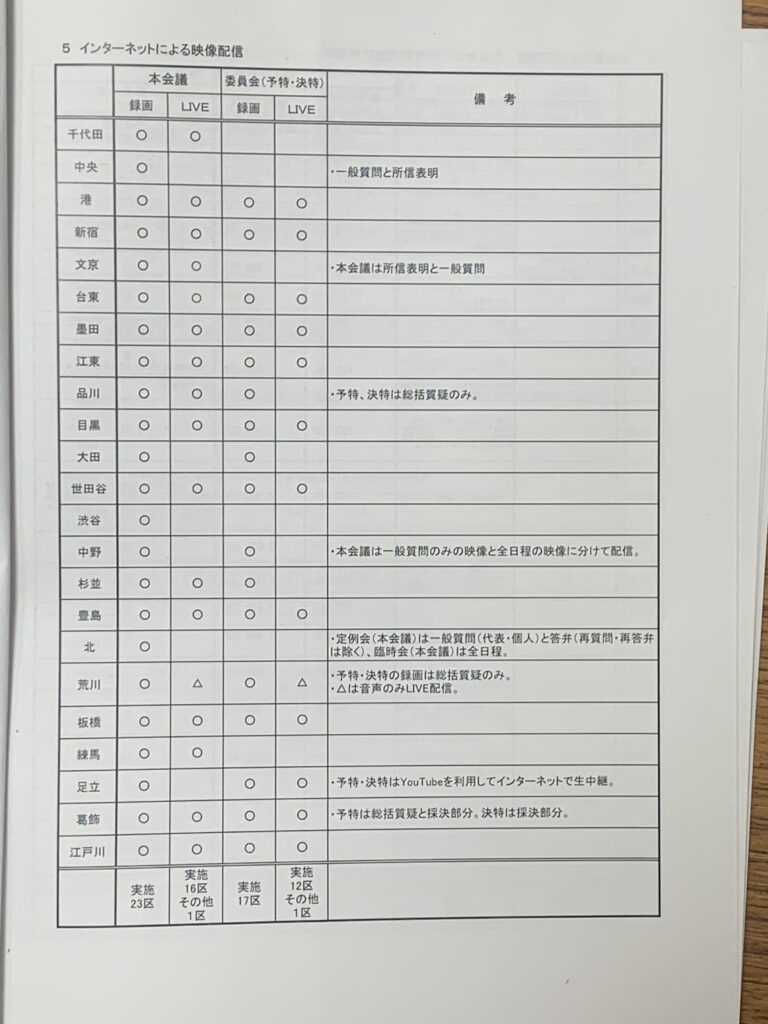

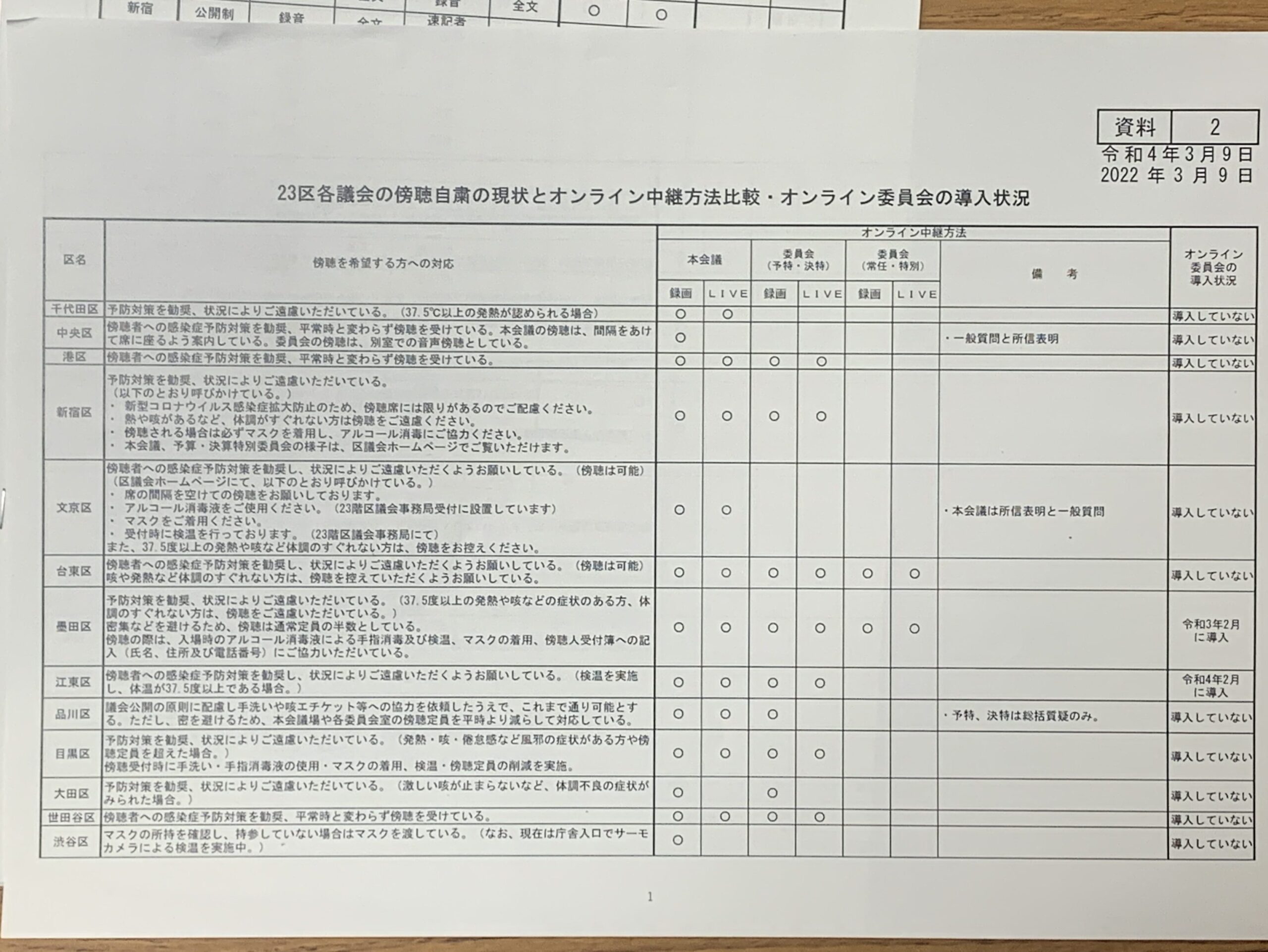

あの国会がついにタブレットやPCの持ち込みOKになりました、、、

一方で中央区議会では未だに電子機器の持ち込みが禁止、携帯すら持ち込めません。

資料も全て紙、大量の紙資料が郵送で届きます。

ペーパーレスどころか、、、カーボンゼロシティを目指すのであれば一刻も早くデジタル対応、オンライン対応を進めるべきです。

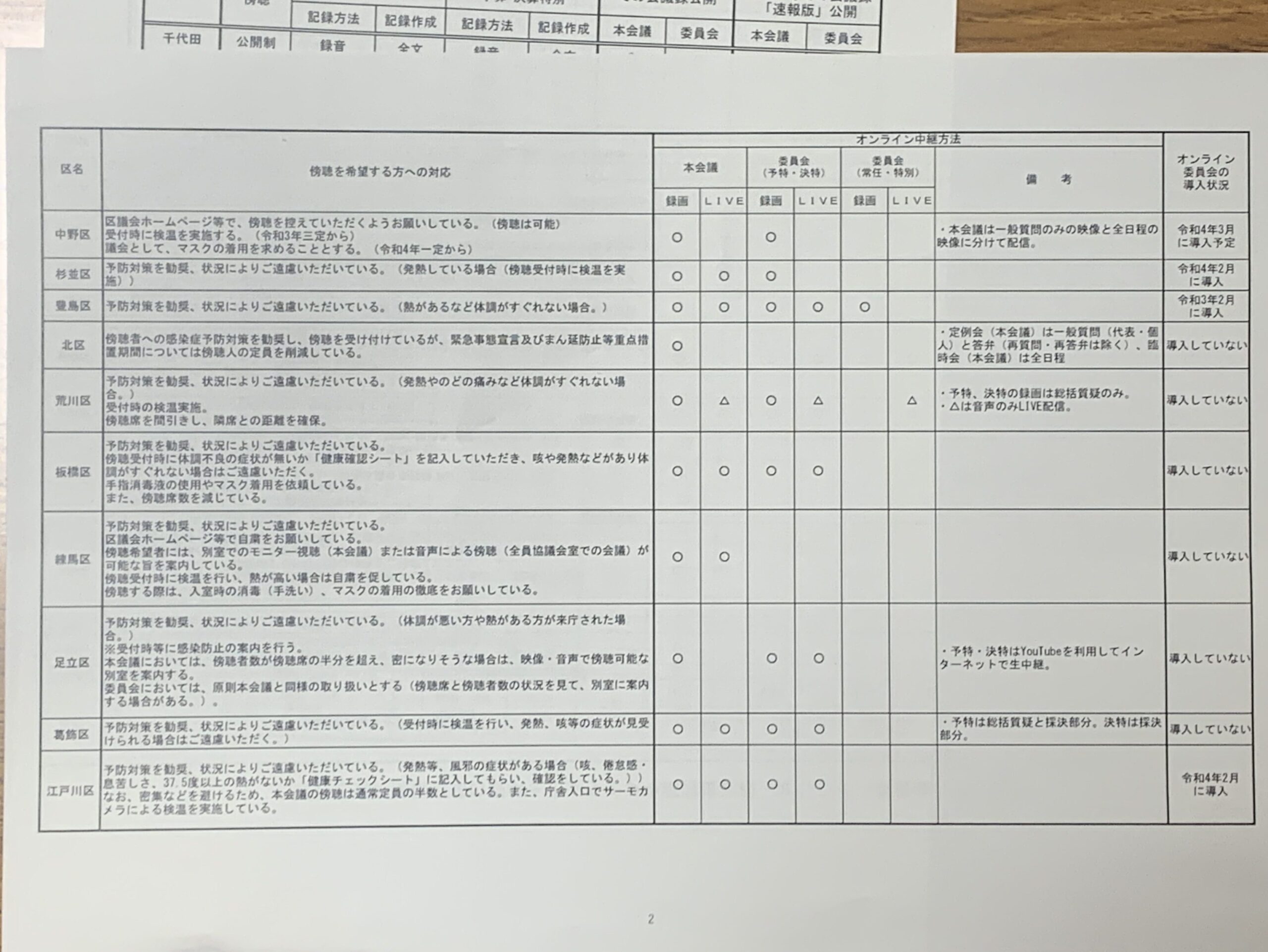

他区では2年前からタブレットやオンライン委員会開催に向けた検討がされ、条例の改正まで行ってます。

中央区議会では我が会派のみが3年前から導入に向けた検討を訴えているにも関わらず、その他会派が後ろ向きなため議論すらされません。

区民から要望があるにも関わらず、更には民間ではテレワークが進み、子供一人一台のタブレット端末が支給されている現状で、議員が使えないのでやりませんなんて事はあってはなりません。

政治家なら常に勉強すべきですし、分からないなら私が教えます。。。

一刻も早い導入に向けて、話し合いが進むことを願います。

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

本日は企画費・総務費について

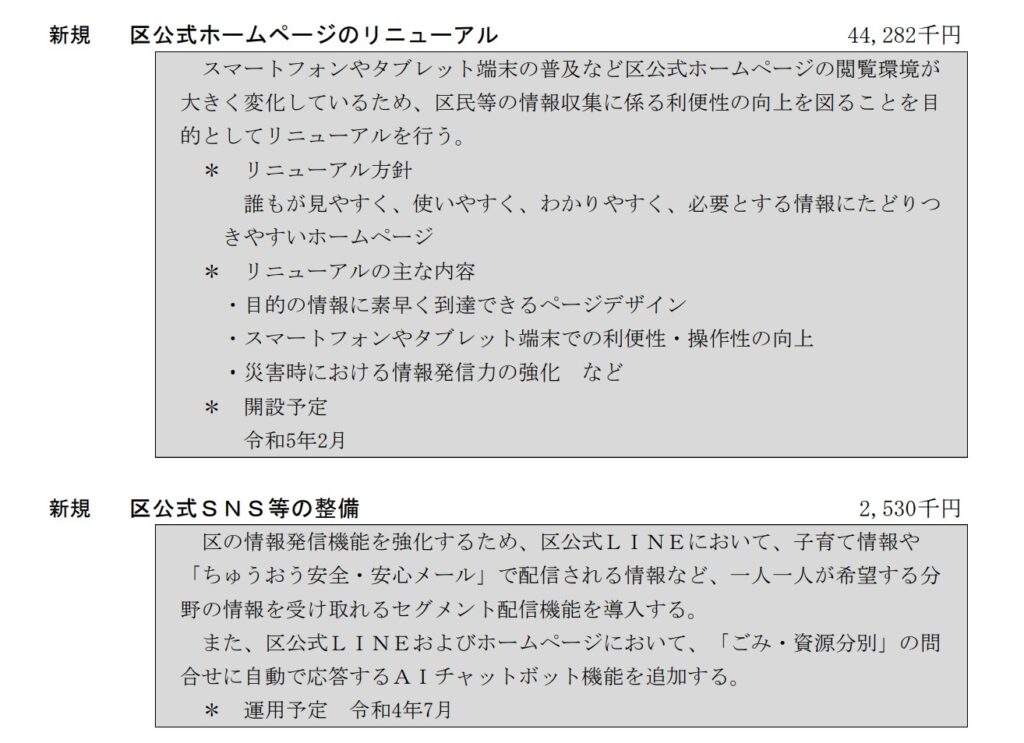

令和4年度予算案にて、中央区のホームページリニューアルおよび区公式SNS等の整備が予定されています。こちらは私の2月の一般質問でも取り上げましたが、詳細を確認致しました。

Q.これからプロポーザル形式で事業者を選定するということだが、どういった方向性、要件で募集するのか?1から新しく作るのか、あるいは今あるHPを改修するのか。今後募集するにあたってデザイン案やデモ版を持ってきてもらい、複数案から選定を行う形になるのか。デザイン案を公開し、区民から投票してもらってもいいのでは?

A.抜本的に1から作り直す。区ではホームページに対する様々な意見を蓄積しており、改善の要望をまとめた上で、事業者に対して要件を伝える

Q.デジタル技術の活用はゴールではなく手段であり、大きな目的が必要である。例えばこれからの時代、区から発信するだけでなく、区民の意見を吸い上げる機能の強化、双方向のコミュニケーション機能が必要となる。その点はどのように考えているか?

A.区民からの意見・要望については郵便や投書箱、区長への手紙などの機能を今後も継続する。またHPのトップに各種SNSの投稿を見られるようにする。

Q.それでは足りないと考える。例えば区で独自のコミュニティアプリを作る、あるいは既存のLINEを活用して、一般質問でも取り上げたが街中の危険箇所等の通報システムを整備するなど、他区ではより双方向的な取組を行っている。公式LINEについては今フォロワーは幾つか?また、来年度セグメント配信可能なように改修するとのことだが、これはどこかに委託するのか?

A.LINE改修は開発を委託する。フォロワーは約9460人だが、ブロック数も500人程。公式LINEにおいては、区のお知らせちゅうおうや防犯防災情報に限って通知してきたが、ブロックされることもあり、配信は最低限にしてきた。今後区民の方が必要な情報を指定し、セグメントに分けて配信出来るようにする。

Q.約10000人のフォロワーに届くツール、プッシュ配信出来るツールとしてより活用して欲しい。セグメント配信は要望してきたので第一歩だが、他区ではLINEを活用して通報や住民票の交付申請も出来るようになっている、より検討・検証した上で活用して欲しい。また、自分も発信をすることによりブロックされる事もあるが、ブロックにびびっていては発信など出来ない。今後セグメント指定も出来るようになるので、今以上に様々な情報を積極的に発信していくように要望する。

デジタル技術は私たちに利便性や効率性をもたらしてくれるだけではありません、デジタル化はゴールではなく手段です。

その先に見据えた新しい生活、そしてワクワクする未来、楽しさをもたらしてくれるものです。

区が積極的に活用を検討することにより、より親しみやすくて便利な行政、ワクワクするような施策を更に生み出していきたいと思います。

それこそ、デジタルハリウッド大学大学院で学んだことでもあります。

何かアプリを作りたい・・・

こういうのね。

それでは!!

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です、

来週の一般質問に向けて原稿を整理しています。

これまでも様々な事項を取り上げてきました。

過去の一般質問内容、録画、議事録はこちらにまとめてあります

今回は行政DX、BPRを中心に取り上げたいと思っています。

中央区の各種申請手続きの中で、紙による申請書の記載が必要な手続きは無数にあります。

会派としても一つ一つデジタル化の要望を進めていますが、皆様が不便であると感じる手続きについて、デジタル、オンライン化を進めるため、簡素化が求められる申請手続きをまとめて改善要望します。

Twitterでも多くの方からご意見を頂いておりますが、区民の皆様、現在不便と感じられる手続きや申請の種類を是非教えてください。

こんにちは!!中央区議会議員の高橋元気です。

本日も区民の皆様からのご相談コーナーです。

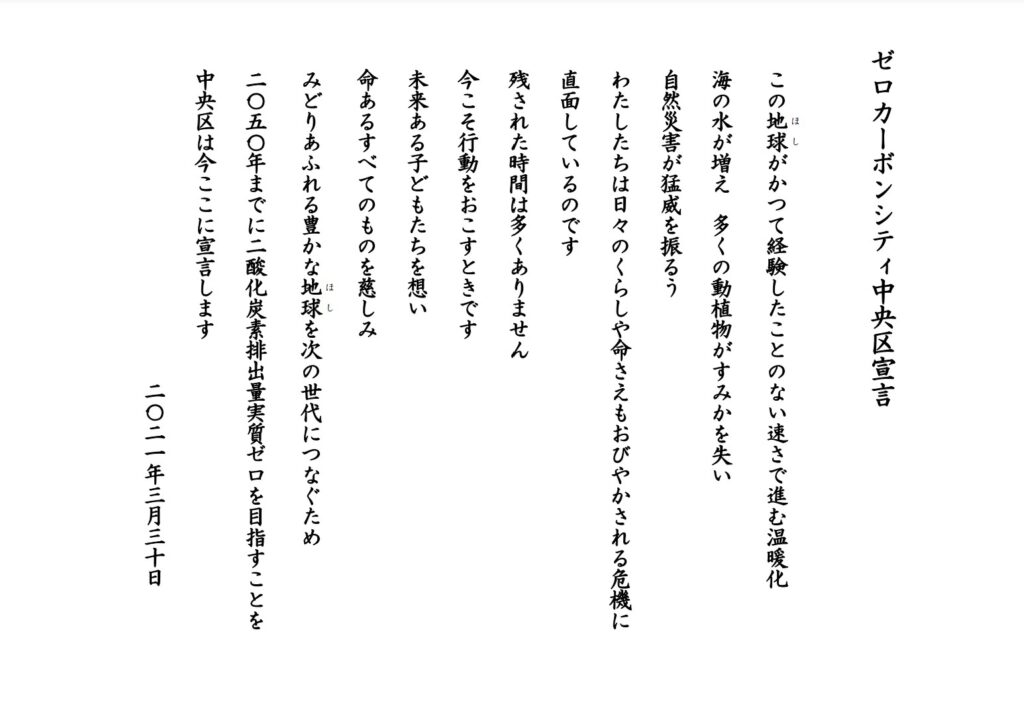

中央区は昨年ゼロカーボンシティ中央区宣言を宣言し、2050年までに二酸化炭素排出量をゼロにすると目標を立てました。

一方で中央区の課題の一つとして、大量の紙の消費やゴミ問題が挙げられます。

SDGSの理念からも、不用品のリデュース、リユース、リサイクルを更に進める必要があります。

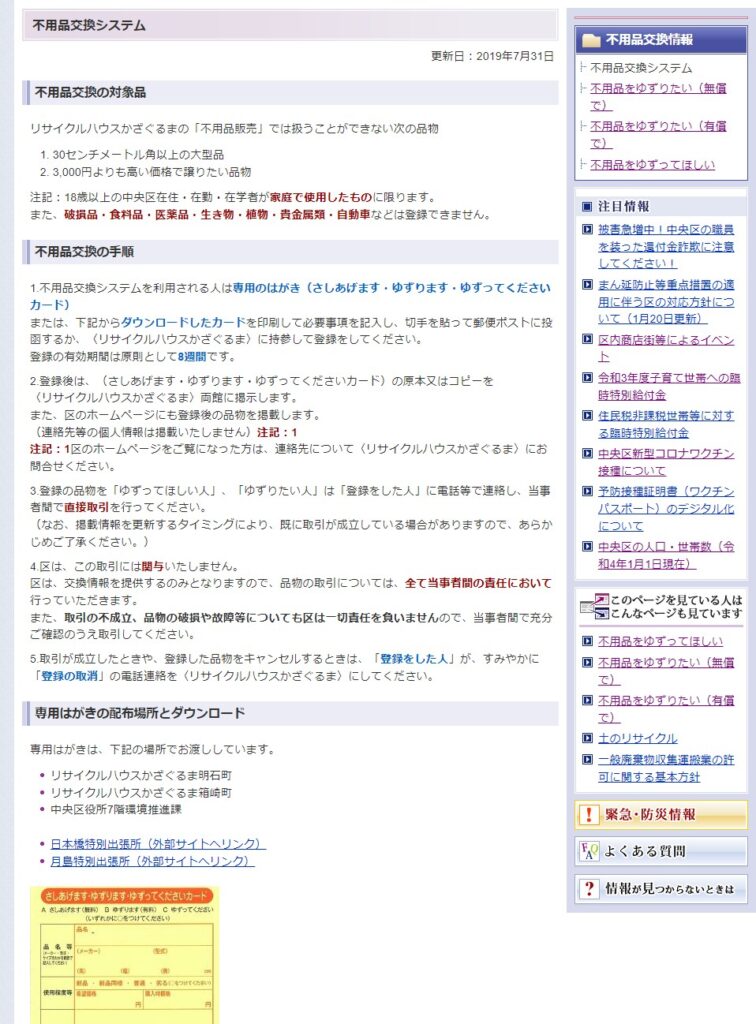

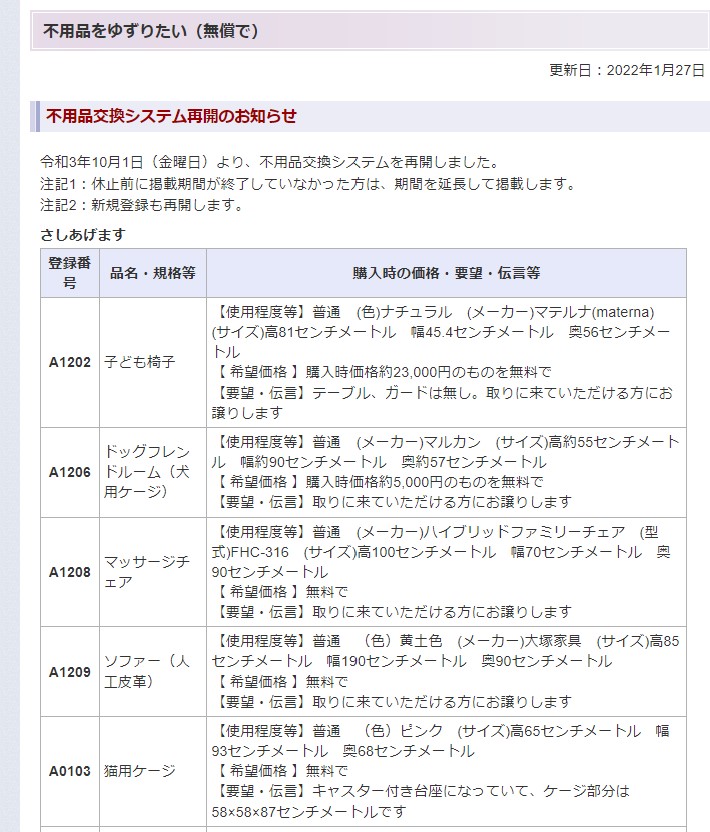

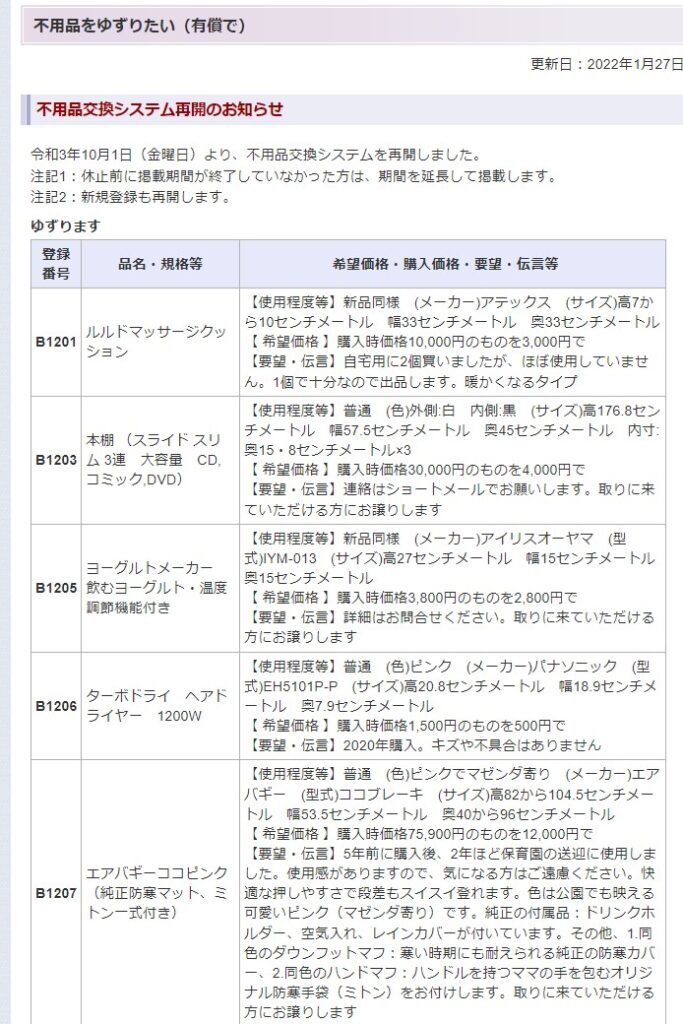

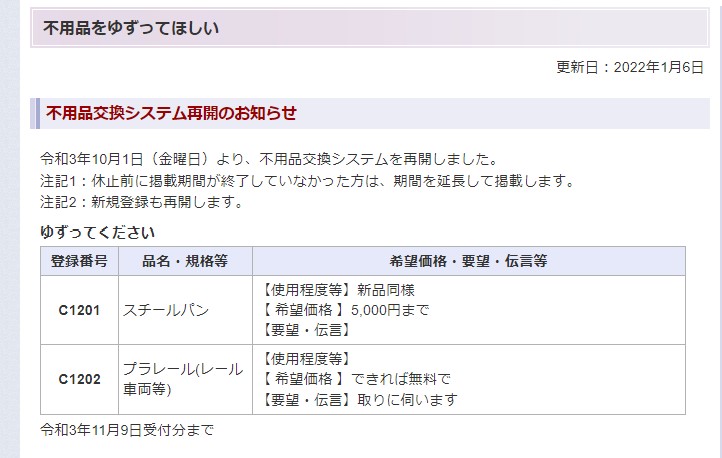

さて中央区は不用品のリサイクル事業として、不用品交換システムを実施しています。

これは区が業務を運営委託している事業であり、区民の方が不用品を登録し、無償あるいは有償で必要としている区民の方に譲ることが出来る場所を提供するものです。

登録をすると区のホームページや、リサイクルハウスかざぐるまに展示がされます。それを見た区民の方が直接連絡をするという流れです。

ただ、登録に専用のハガキを郵送する必要があるなど、手続きが煩雑であり、せっかくのシステムなのだから使いやすくならないかといったご意見・ご要望を頂きました。

確かにこれは、もっとうまくやれる。

早速、区の環境推進課にお話を伺いました。

すると不用品交換システムは、区民の方のリサイクル意識向上、リサイクル活動のキッカケづくりとして始めたものであり、利益を得たり高額な販売を推奨するプラットフォームではない。あくまで区内でしか流通しないもの限定である。

また、年間6万件の登録があり(す、すごい)ニーズがあるものと認識をしている。

但し、専用ハガキを郵送する必要があるなど、手続き面での改善も今後検討していきたいと思っているとの事です。

例えば同じような性質を持つ地域プラットフォームとしてPIAZZAなどがあります。

使わなくなったベビーグッズなどの写真を気軽にアップし、譲り渡し、譲り受けが日常的にされていますので、その気軽さと比べたらやっぱり使いづらいなと思ってしまいます。

不用品の交換などを経て、地域内でやり取りが増え、新たなコミュニティを育むことも出来ます。

是非ここは区のHPへの掲載というメリットも活かしながら、簡素なオンライン登録を可能とし、プラットフォーム上でやり取りが出来るようにシステムの改修を進めて欲しいと思います。

という要望を改めて区には伝えました。

そもそもの取組みは素晴らしいです。未来に向けて中央区内で循環出来る社会が作れたら素晴らしいですね。

なんなら、私はそのような不用品交換システムだけでなく、地域のプラットフォームを兼ね備えた中央区公式アプリを開発すべきだと思います。

学校や保育園のクチコミや、お店情報など様々な情報共有が出来る地域コミュニティプラットフォームを作り、そのアプリに区役所業務の電子申請や防災マップアプリなども統合すればいいと思っています。

これ一つでなんでも出来るよと。

区がやらないなら大学院での学びを活かして自分で作っちゃおうかな・・・

3月の予算特別委員会でも区役所業務、サービスの電子化について更に取り上げていきたいと思います。

それでは!!!

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

中央区は本日から仕事始めでした!

私は月島地域の仕事始式に出席させて頂きました

中央区はコロナ感染対策として、恒例となっていた賀詞交歓会を中止し、代替として京橋、日本橋、月島地域に分けてそれぞれ仕事始式を昨年から開催しております。

この賀詞交歓会、中央区は23区の中でも1位、2位レベルにお金をかけ(1000万円弱)、しかもお寿司やアルコールが食べ放題飲み放題、招かれる町会、自治会や各団体の出席者の会費は無料でした。

会派としても、流石に一般的な区民の感覚からは理解されないと、中止を求めておりました。

結果的に中止とはなりましたが、その名残を受け、町会自治会の関係者を労うという趣旨から、仕事始式には区長・副区長、行政職員、区議会議員、都議会議員と併せて自治会長・町会長が参列致します。

他区では飲食が出ないところもあれば、出るところも、無料の自治体もあれば会費制の自治体もある、とそれぞれです。

で、そもそもこの賀詞交歓会、ほぼ政治家の挨拶会場となっているんですよね。

例えば今年の参議院選挙の候補者なんかが呼ばれてひたすら名刺を配ってます。

もちろん、行政サイドにとっても、議員サイドにとっても、まちの有力者の話を聞く機会は重要です。

しかし果たして今の時代、このようなアナログ的なやり方ばかりでいいのか?とも思います。

まちの意見を聞くにあたって、その手段は自治会・町会の意向が全てではないはずです。そもそも自治会・町会に加入していない方も多い。

町会・自治会は、まちの自治組織、防災組織としての側面もあり、必要なのは間違いありません。

しかし、意見集約機能としての組織としては限界があり、他のシステムを並行して整備するべきです。

例えば匿名でも情報交換が出来る区民プラットフォームを整備する、公共施設整備計画や予算案に対するアンケートを随時募集する、匿名で学校施設や保育施設の情報共有が出来る掲示板など、デジタルプラットフォームを私は整備するべきであると思っています。

デジタルハリウッド大学院に所属している私としても、その研究として区民プラットフォームを自前で作ろうと思っていたのですが、維持費や人件費、それにかかる時間を総合的に考えて、取り掛かれないでいます。

この点も、区民や民間の方と意見交換したいなと思っています。

それでは本日は以上です!!

こんばんは!中央区議会議員の高橋元気です。

さて、先日も取り上げた文書交通費の今臨時国会での成立が断念されました(はや)

自民、文通費日割りの臨時国会成立断念 野党「使途公開」主張、折り合わず

高速の断念ですね。

野党が、領収書の添付義務化による使途公開なども主張し、折り合わなかった。来年1月召集の通常国会で改めて成立を目指すとされています、野党のせいということですね・・・・

そもそも文書交通費は民間企業で言えば経費精算の問題。

地方議員で言えば政務活動費に当たりますが、地方議員でさえルールに基づいて請求する際は領収書を添付し、余った分は返金しています。

そもそも国会議員は公務なら交通機関を無料で乗れるわけで、毎月100万円なんていらない、廃止すべきです。

日割りにすべきとかいう次元ではありません。

やるなら経費の仕様用途のチェックを第三者機関に委託し、必要な分を後払い精算にすれば良いだけの話です。

そんな簡単なことも出来ないのであれば、仕事辞めた方がいいんじゃないですか・・・

これで与党は野党のせいにし、野党は与党のせいにして議論がうやむやになり終了です。

はっきり言えば、しっかり与党と調整出来ない野党も情けない。

言い出した以上は、与党側と調整し、落としどころを見つけて実現させる、そこまでやらなければ仕事ではありません。

今国会においては取り急ぎ、日割り部分のみ成立させる。但し、次期国会にてその他部分を必ず審議する。

これくらいの話もまとめられないのでしょうか。

情けない・・・・

ただただ情けない、地方議員がいくら頑張っても、こんな人たちに従う人はいないでしょう、私は従いません。

自分は政策実現のためなら自民党であれ誰であれ頭を下げに行き、正面から話に行きます。

一歩でも前に進めるためです。

果たして国会ではどれだけの政策実現のための努力がなされているのでしょうか。

非常に残念です。

それでは!!

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

さて、連日決算特別委員会が開催されていますが、企画総務費についての審議のダイジェストです。

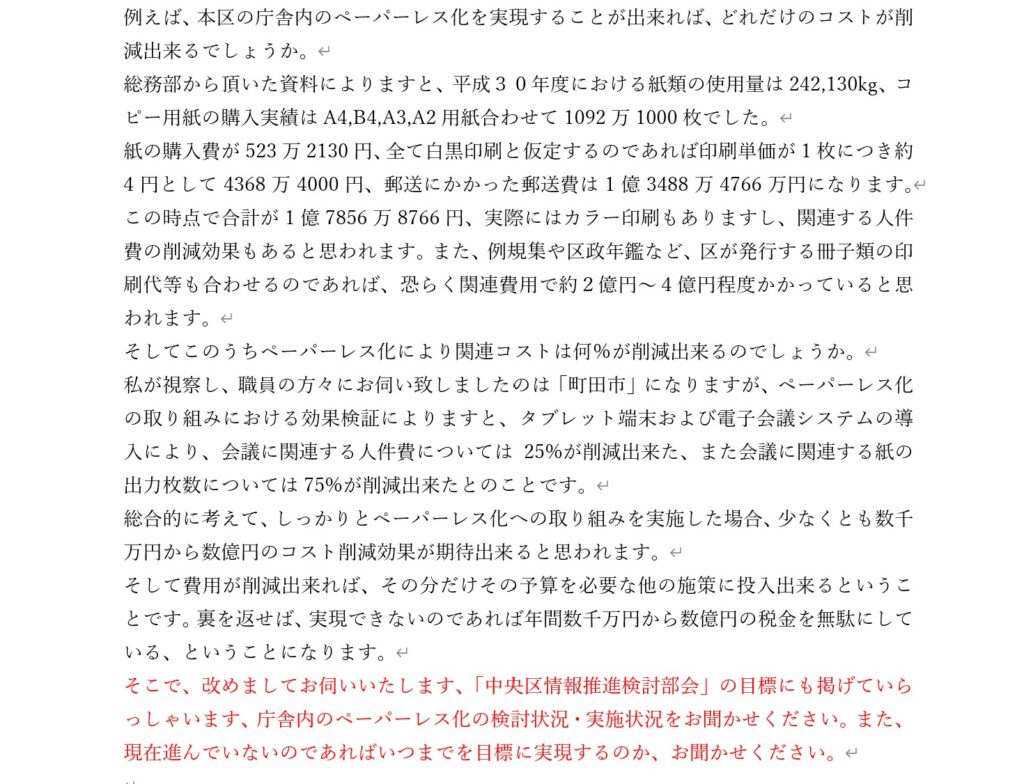

【ペーパーレス化・電子化】

Q.ペーパーレス化への取り組みについて

A.本庁舎の課題は紙を如何に少なくするか、23区と比較しても使用量が多い。例えれば職員1人あたり7mの書類を抱えているようなもの。本庁舎の課題。

取り組みとしては、電子決済システム、文書決裁システム等システムの整備、不必要な書類の精査を進める。

Q.押印の廃止もその一環となるのではと思うが、中央区はどういったケースで押印を認めるのか。

A.原則、区も押印書類は廃止の方向。請求書や受領書も基本的には押印廃止。登録印との照合の必要性があるもの、契約書類以外は基本的にはない。

その代わり署名が要求されているものもあるので、障がいがある方やご高齢の方など、署名が難しい場合は押印で済ませることもある。法人の場合は記名押印でやっているところなどは押印でOK。

Q.他区と共同で実施した庁内業務におけるAI/OCR/RPA導入の実証実験の成果は?

A.個人住民税の課税業務等について実施、AIが表の修正方法をプリントして提案してくれる。結果、作業時間は1300時間⇒600時間に削減出来た。AIが修正不要と判断すれば、ダブルチェックの確認作業の時間も省略出来、加えて業務ノウハウの継承効果もある。職員の負担軽減、税務の質向上の面で一定の成果があると実証出来た。今後は、国の方で税務システム標準化の流れがあり、同じような効果が期待出来る。区の他業務に活かせるよう検討を続ける。

⇒庁内のペーパーレス化は私も一般質問で取り上げました、

その際に頂いた資料によりますと、

平成30年度における紙類の使用量は242,130kg、コピー用紙の購入実績はA4,B4,A3,A2用紙合わせて1092万1000枚でした。

紙の購入費が523万2130円、全て白黒印刷と仮定するのであれば印刷単価が1枚につき約4円として4368万4000円、郵送にかかった郵送費は1億3488万4766万円になります。

この時点で合計が1億7856万8766円、実際にはカラー印刷もありますし、関連する人件費の削減効果もあると思われます。また、例規集や区政年鑑など、区が発行する冊子類の印刷代等も合わせるのであれば、恐らく関連費用で約2億円~4億円程度かかっていると思われます。

最新の紙の使用量は改めて調べますが、大きくは変わっていない、あるいは人口増加により増加していると思われます。

この予算が削減出来れば、例えば子育て支援などの重要施策に投資することが出来ます。

但し、最新の区政世論調査では、区の情報を入手する手段としてはやはり「区のお知らせちゅうおう」など紙媒体が未だに最も多いため、徐々に移行していく必要はあるでしょう。

【男性職員の育休取得・女性参画】

Q.現在の男性職員の育休取得状況について

A.男性職員の育休については、チラシ等で広告している。実際に取得した人の感想も取ってる。庁内では特に目標値は出していないが、今後男性の産休は3回、育休も2回取れるなどの動きもあるので、周知しながら取りやすい環境を作っていきたい。

現時点での取得率は令和2年度の育休取得は10名、対象が20名なので50%。平均取得日数は91.6日。これは1年近く取った方がいるため、平均すると多くなっている。

Q.女性の管理職割合について

A.男女共同参画審議会は女性の管理職割合の目標値は40%、本区は従前から3割目標で定めている。各自治体、地域の状況を踏まえてやっていく。

【民間ホテルの災害時協力協定】

Q.現在の協定締結状況について

A.国から昨年4月、災害時の避難場所として協力意向のあるホテルのリストが届いた、その後実際に協力してもらえるか区として意向を確認。6/1に21ホテル事業社と協定、7/30に7施設追加、10/1に 2施設と協定を締結したため、合計30施設が協力意向。今後は、区内には200以上のホテルあるので、協力意向を確認して進める。

【賀詞交歓会廃止】

Q.廃止を決めた経緯について

A.やはりコロナ禍の中では実施が難しい。これを機会に仕事始め式に変更していく。但し、なかなか町会の方等への立ち話は難しい。町会等は新年会などやってるのでそういった機会を捉えながら意見を聞く。

区長:賀詞交歓会については一人当たりのコストも高かったという点で反省。区の全ての人が一堂に会ってという機会も少ないので、3地域に分けるより、費用的に簡素にしながら今の時代に合った形で区内全域みんなで接する事が出来る工夫は検討していきたい。

⇒中央区が高額な賀詞交歓会を開催していることは、私もYOUTUBE等で取り上げておりました。廃止となったことは、大きな決断であったと思います。

こうして考えると、これまで提言してきたものも、決して無駄ではなかったとも言えますね!!

2020年賀詞交歓会にてミス中央区の方と撮影(いや楽しんでるやん。。。すみません)

それでは!!!