こんにちは!!

今日は普通のブログです。

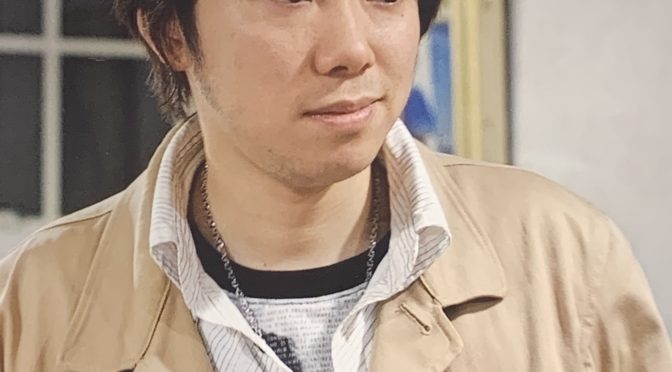

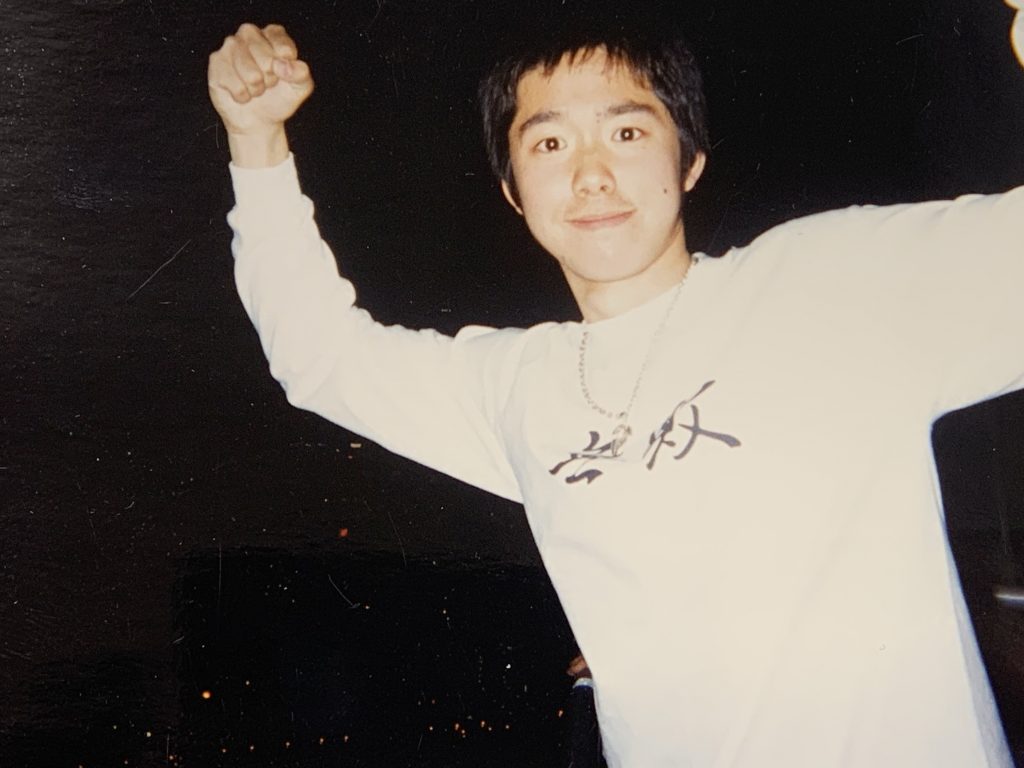

憧れの人、こんな男になりたかった!という人シリーズ第一弾は

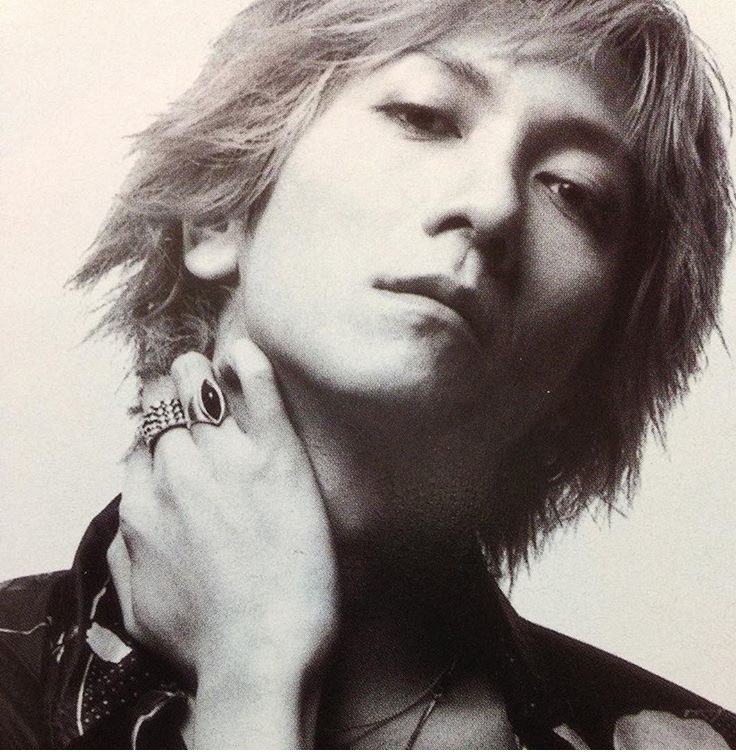

THE YELLOW MONKEYのヴォーカル「吉井和哉」さんです

中学生くらいの頃からずっとTHE YELLOW MONKEYの大ファンで、友人達とバンドを組んで曲をコピーして、文化祭やらライブハウスで歌ってたくらい。

第一期バンド時代、ソロ時代、第二期再結成バンド時代も含めて毎年欠かさずライブに行ってました。(特に12/28の武道館)

いや、まぁとにかく格好いいでしょ!!!!

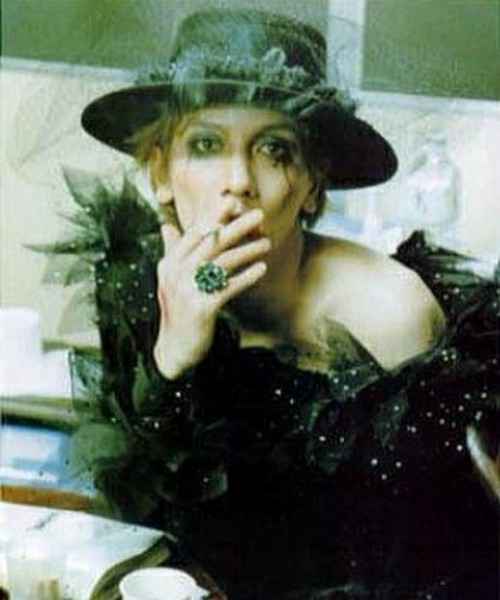

彼の音楽のルーツは↑の写真を見てもわかる通り、デヴィッド・ボウイやTレックス、モットザフープルを代表とするグラムロック。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF

グラムロック(glam rock)は、主にイギリスで1970年代前半に流行した、ロックのジャンル。由来は、魅惑的であることを意味する英語の”glamorous”から来ている。

男性でも濃いメイクを施したり、煌びやかでけばけばしい、古い映画やSFをモデルにしたような、懐古趣味的な衣装をまとったりすることもあった。

そしてそのグラムロックに昭和の歌謡曲をミックスした日本でも唯一のアーティストだと思います。

色々なアーティストの曲を聞き始めた中学生時代に、なんて格好いいんだこの人らと思ったのがきっかけでした。

そして吉井和哉ルーツ繋がりでデヴィッド・ボウイやTレックスやKISSなどその時代の洋楽を結構聞き始めたなぁ。

そしてその音楽性もさることながら、最も好きなところは、そのキャラクター性や世界観です。

まず、THE YELLOW MONKEYまたはソロのLIVEを見たらすぐに分かりますが、彼はとにかくおちゃらける、ふざける、面白い。それでいて妖艶。圧倒的なスター性の後ろから普通に見えている陰のオーラ。全てがかっこえーー。

まぁ割と暴言吐いたり、前言撤回したり約束反故にしたりしちゃうところもまたチャーミング。

自伝とかも全部持ってますがとにかくスターなのに人間臭いんですね。

そしてそのキャラクター性に自分も大きく影響されてますね。ほぼ同じような性格といっても過言ではないのでは。

たぶん吉井好きの人と語り始めたら永遠に酒飲みながら語れます。

そしてその人間性がそのまま彼の楽曲に現れます。

その作成の経緯からも、世間的な認知度からも、最も彼らを代表する曲であり、特別な意味合いをもつ曲が「JAM」でしょう

もともとはTHE YELLOW MONKEY版の「All the young dudes(モットザフープル/デヴィッド・ボウイ」を作りたいとの気持ちから制作されました。この曲を世に出すまでに紆余曲折があり、尽力してくれたツアースタッフやプロモーターの方の急死を乗り越え、バンドにとっても特別な曲になったものです。

私個人としても人生の節目の大切な時に借りて歌う曲として、特別な気持ちがありました。

2004年の東京ドームでメンバーがサプライズで現れ、JAM1曲を歌いつつも途中で演奏を止めました。現地で見てたあの時から今でもこの曲を聴くだけで涙が出るように・・・

とまぁこれくらいにして、JAMをはじめ、彼の楽曲の魅力はあげたらキリがないのですが、分かりやすく凄いと思うのはやはり歌詞です。

暗い部屋で一人 テレビはつけたまま

僕は震えている 何か始めようと

外は冷たい風 街は矛盾の雨

君は眠りの中 何の夢を見てる?

時代は裏切りも悲しみも 全てを僕にくれる眠れずに叫ぶように からだは熱くなるばかり

THE YELLOW MONKEY/JAM

Good Night 数えきれぬ

Good Night 夜を越えて

Good Night 僕らは強く

Good Night 美しく

儚なさに包まれて 切なさに酔いしれて

影も形もない僕は

素敵な物が欲しいけど あんまり売ってないから

好きな歌を歌う

キラキラと輝く大地で 君と抱き合いたい

この世界に真っ赤なジャムを塗って

食べようとする奴がいても

世間的にはこの後の「外国で飛行機が落ちました~」のくだりの方が注目されるのですが、私が当時衝撃を受けたのは

「僕らは強く 美しく」

です。

ロックを歌う人は、どちらかというと体制側を批判したり、このクソッタレの世界が!!みたいな事を歌詞とする人が多いイメージでした。

吉井の歌詞に共通する点は、常に「希望」を歌う点です。(思いっきり絶望歌う時もありますが)

世界には沢山の理不尽がある、それでも僕らは「強くあろう」そして「美しくあろう」という言葉、特に「美しく」に感動しました。

それでも人は美しくあれる、人間を信じている。

そして、そこがまさに自分が政治家になりたいと思った原点の想いでもあります。

あの偉い発明家も 凶悪な犯罪者も

みんな昔子供だってね

外国で飛行機が墜ちました ニュースキャスターは嬉しそうに

「乗客に日本人はいませんでした」

「いませんでした」 「いませんでした」

僕は何を思えばいいんだろう

僕は何て言えばいいんだろう

こんな夜は 逢いたくて 逢いたくて 逢いたくて

君に逢いたくて 君に逢いたくて

また明日を待ってる

THE YELLOW MONKEY /JAM

そしてこの曲の結論であって、一番伝えたいことは

「君に逢いたい」

なんですね。「君」が誰にあたるかはその人次第です。恋人かもしれない、子どもかもしれない、大切な誰かかもしれない。

だから大きな意味ではJAMはラブソングであると思います。人類規模といいますか。。

吉井の曲でよく言われていることは、歌詞に「花」が登場する曲は漏れなく名曲です。これはまさにそう思います。

花売りの娼婦の曲を歌うこともありますが、特に花という言葉を「愛」と捉えることが多いです。

是非吉井和哉ソロ名義での曲「FLOWER」も聞いて頂きたいと思ってます。

その他バンド時代の曲を

あかん、貼ってたらキリがない・・・・・

とりあえず、もう一点、衝撃を受けた歌詞を紹介します。

Blue sky and true mind

空をキレイに飛びたい

善と悪の羽を広げて

君にウインクしたいな

Blue sky and true mindずっとキレイに飛びたい

空の青と本当の気持ちを

君に見てほしくて

空の青と本当の気持ちを

君に見てほしくて

THE YELLOW MONKEY / 空の青と本当の気持ち

吉井は人間そのものに希望をもっていると考えます。

善と悪の羽を広げて

君にウインクしたいな

普通に生きててこんな言葉が出てきますか・・・・

再結集後の初日に、この曲で最も号泣しました・・・

ダメだ、好きすぎる。流石に引かれるのでこれくらいにしよう。

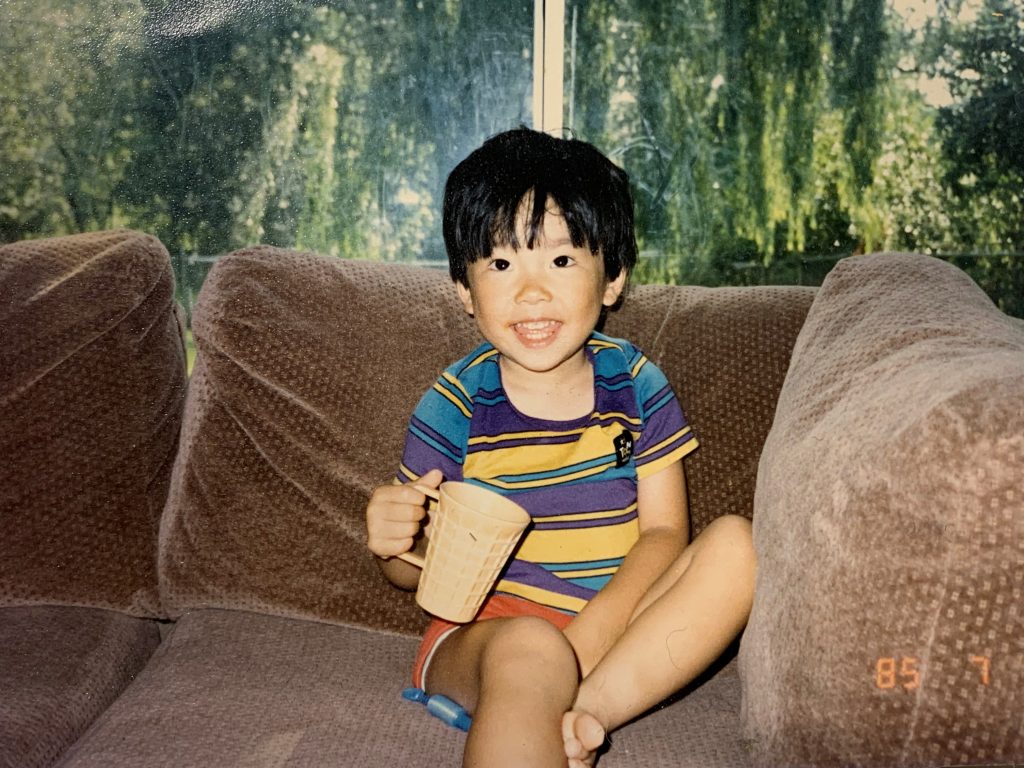

とにもかくにも、私は子どもの頃から、吉井和哉さんが憧れでした。

そして昔から

政治家版の吉井和哉になりたい

と思ってました。

沢山の人に希望を与える人。

自分も彼の曲に何度も人生の中で救われてきました。

絶望しそうな時もその曲たちが自分を支えてくれました。

同じことをしたい。そんな人になりたいと思います。

希望を与えられる人、たくさんの「元気」を与えられる人になりたい。

先日、とある人からもこう言われました。

この暗い時代に、政治家は人々の希望であって欲しい。

お前にも世間を明るく照らす政治家になって欲しいんだ

涙が出るほど嬉しかったです。

そんな人物になれるように、頑張らねば!!

それでは、趣味全開のブログでした!!

最後に、クッソ下手くそながら自宅で歌いました。

少しくらい希望が届きますように!!