こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

本日も決算特別委員会が開催され、各審議が進められています。

まず、今月7日夜の首都圏で最大震度5強に至る地震発生については、皆様も本当にびっくりしたと思います。

中央区内では、電気、水道その他のライフラインや倒木等の被害は一切なかったとのことでした。

しかしながら首都圏、JR等で運休が発生し、帰宅困難者も多数発生したとのことです。

また、報道では中央区においても利用者の多いシェアサイクルの利用者が急増し、帰宅手段として広く利用されたと見られています。

Q.地震発生時のコミュニティサイクルに係る報道の真偽について

A.報道後、運営会社のNTTドコモバイクシェアに確認したところ、現状では利用数は集計中とのこと。報道については恐らく他事業者のコメントであると思われる。使える自転車が0になった、或いは溢れるポートがあったと聞いている。恐らく運よく自転車を確保できた人が帰宅に活用した。但し、一部公共交通機関が動いていたこと、道路に大きな影響がなかったこともあり、利用は限定的であったと思われる。

結果、翌朝には自転車の再配置は完了し、一般利用には間に合った。

Q.帰宅困難者対策の現状について

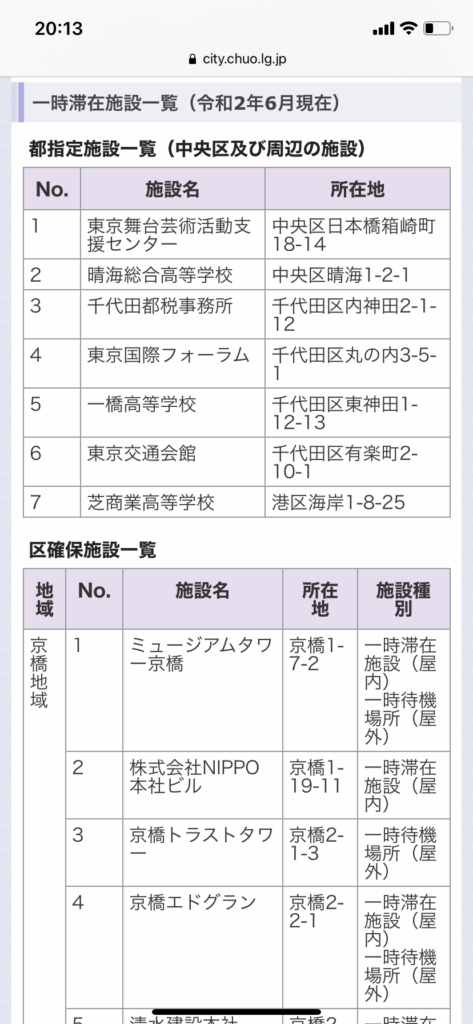

A.帰宅困難者対策として、区内では一時滞在施設24施設(約16000人)広場など一時待機場所19施設(20000人)その他33施設(36000人)分の需要を満たしている。また、東京都の準備として国際フォーラム等の施設利用準備も進められている。

都内在勤者、滞在者の約517万人を前提とすれば、区内で対象は30万9000人と見込んでいる。その中で、買い物客や観光客など、確実に帰れない来場者は60000人と推察し、その需要は満たしている。

その他、再開発事業の機会を捉え、容積率の緩和を受けるホテル等に協力を求めている。また、JRや東京メトロ、都営地下鉄会社と地下のコンコースで受け入れ出来ないか話し合いをしている。

一斉帰宅の抑制についても、鉄道事業者や集客施設、近隣区の滞留状況などの影響も受けるので広域な対策が必要。

東京都や事業者と連携していく。

Q.ねずみ駆除・防除対策について

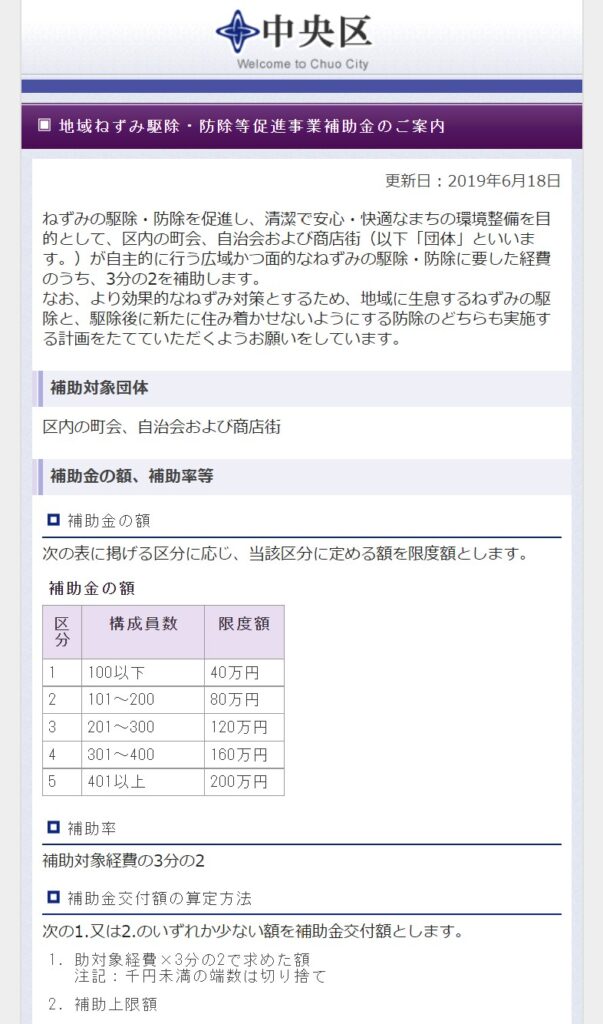

A.地域ねずみ駆除・防除等促進支援事業補助金を令和元年度から3年間予算化した。初年度は銀座一帯で大きな成果を得た。事業所と住宅が混在する地域において、今までねずみ駆除のやり方において悩ませてきたが、駆除を面で捉えて成果が上がった。

多くの町会から相談を頂き、令和元年には24町会が利用、令和2年度はコロナの影響を受けてストップ、令和3年度は5町会が交付決定している。日本橋の連合町会は12町会で合同で実施した。飲食店の繁華街地域はねずみ被害が多いが、コロナ禍で商売が大変な状況の中優先出来ないという声も頂いていたため、今後、検討再開する。一旦今年度は補助金は最後であり、その後は環境改善という形で餌となるゴミの管理を継続してもらう。

このねずみ駆除・防除等促進支援事業補助金の使い方については、私も数件、これまでも区民の方からご相談を頂いており、確認をしておりました。

区の想定としては、そもそも築地・銀座・日本橋などねずみ被害の多い、飲食店等繁華街と住宅が混在した地域において、町会・自治会が連帯してねずみ駆除・防除を行う際の補助を想定しておりました。

ただ、中央区は集合住宅が9割以上を占め、大きなタワーマンションにおいては、敷地内の公開空地にねずみが棲息する事例も発生しております。

ただ、敷地内の清掃・消毒などの管理は多くの場合で自治会ではなくマンションの管理組合が担当していることから、補助対象に管理組合を追加出来ないか、というご意見も多くいただいておりました。

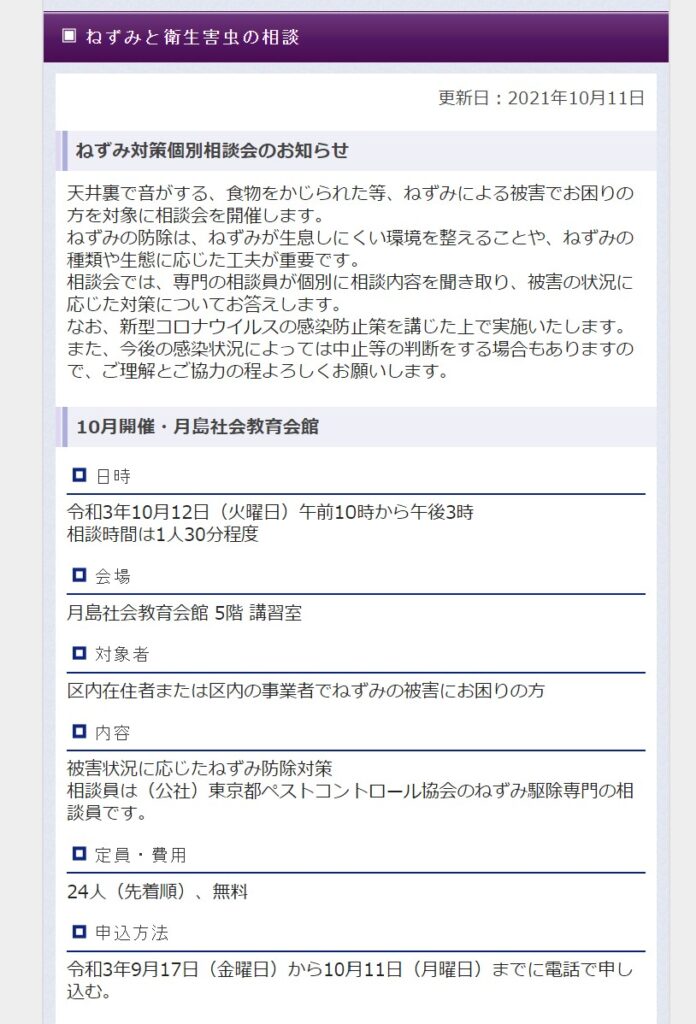

マンションの管理組合は基本区分所有者で構成される組織ですので、ねずみ対策個別相談会の対象にはなっているんですよね。

そこで、委員会終了後、改めて中央区保健所に確認させて頂きました。

①地域ねずみ駆除・防除事業支援補助金について、来年度以降が予算化されていないが今後は実施しないのか?

⇒まだ来年度予算が決定していない状況であるが、来年度以降の継続も含めて検討中

②マンションにおいては敷地内の清掃消毒については管理組合が担っていることも多いが、補助金の対象を管理組合へ拡大出来るか?

⇒そういったお声も頂いているが、原則的には町会・自治会の事業支援として今年度は進めている。自治会名で申し込んだ上でお金のやり取りをしてもらうなど、工夫して頂いているところもある。

⇒自治会・管理組合の自主的な連携に頼るのではなく、管理組合も補助金の対象に入れるなど、来年度以降の予算編成の際には対象の拡大や補助金の自治会負担分の軽減も含めて検討して欲しい。

③ねずみの駆除については地域での面的な対応が必要、例えば近隣マンションも一緒にやらなくては、結局ねずみは戻ってくるのではと思うが如何か?

⇒ねずみは縄張り意識が強く、特定の巣穴を除去するなど縄張り内を住みづらい環境にすれば、すぐに近隣のマンションに住みつくということはあまりない。

それぞれのマンションの公共空地一体で駆除し、ごみ置き場の管理や環境改善を進めることが大事。

また、公園の駆除は別で定期的に実施している。近隣町会が実施する際にセットで行うなど。こちらは公園の管理経費の中で、巣穴を見つけたら対応を行っている。連絡を頂ければ都度対応は可能

やはり築地解体後、道を歩いているだけでねずみがささっと走り去っていく姿をよく見かけます。(特にれいめい橋公園)

ねずみは住処を変えながら繁殖すると思われますので、継続的かつ面的な駆除・防除の取組が必要です。

もし、ねずみを見かけた!困っているという方はご連絡をお願いします。

それではまた!!