こんにちは、中央区議会議員の高橋元気です。

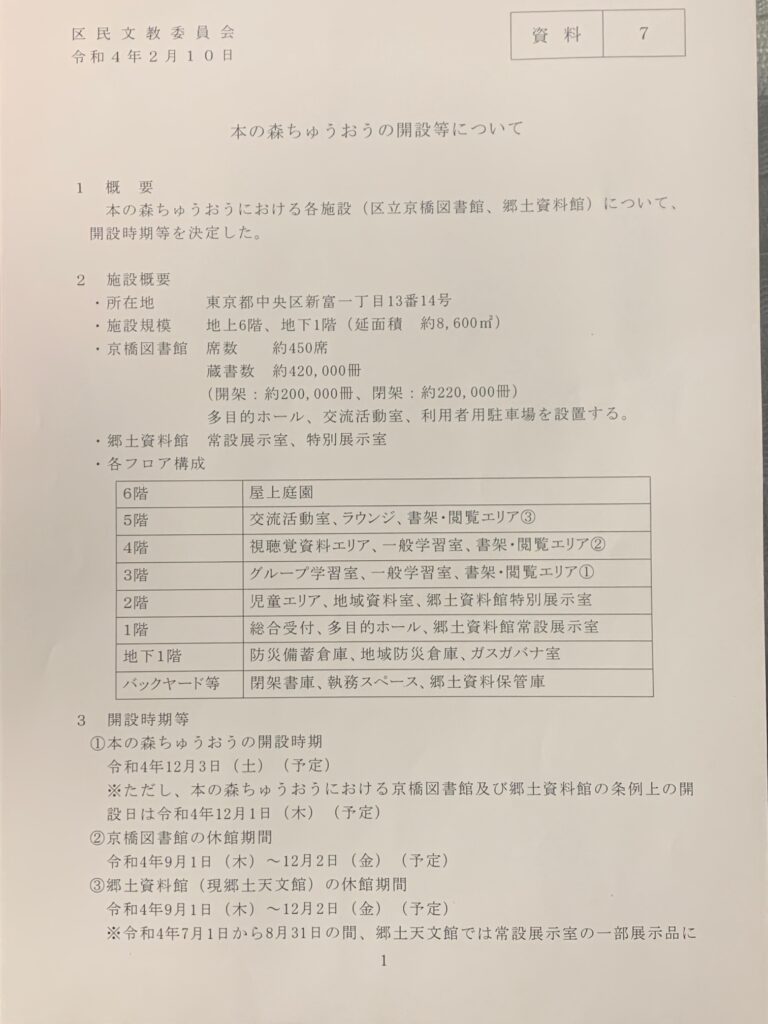

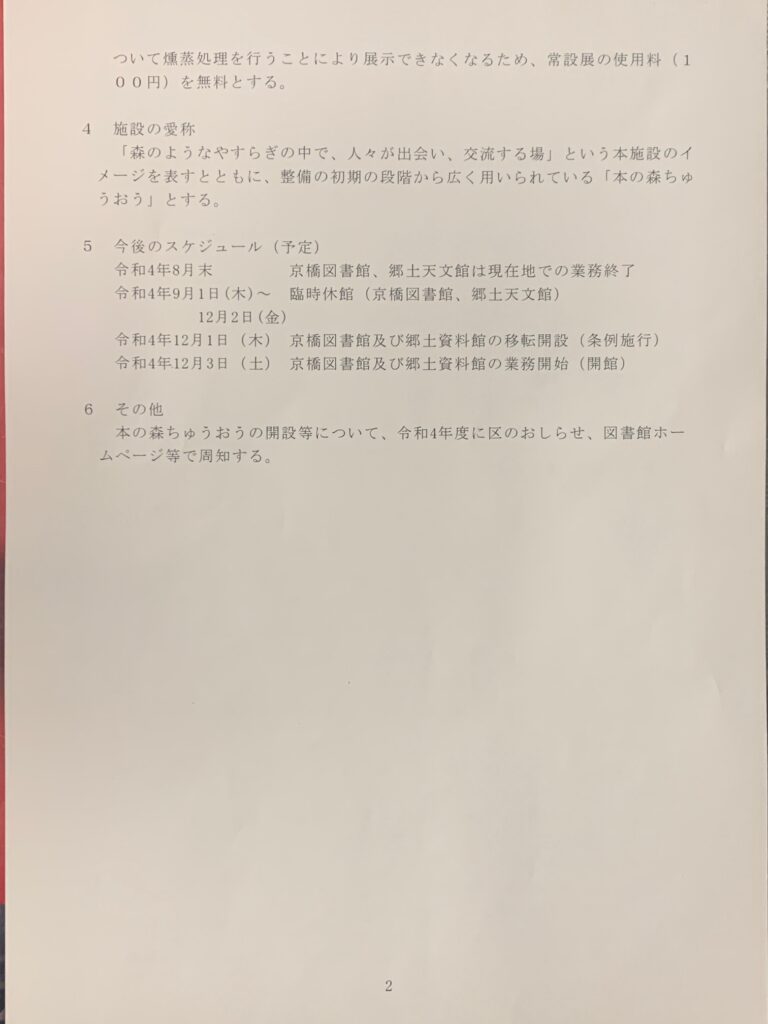

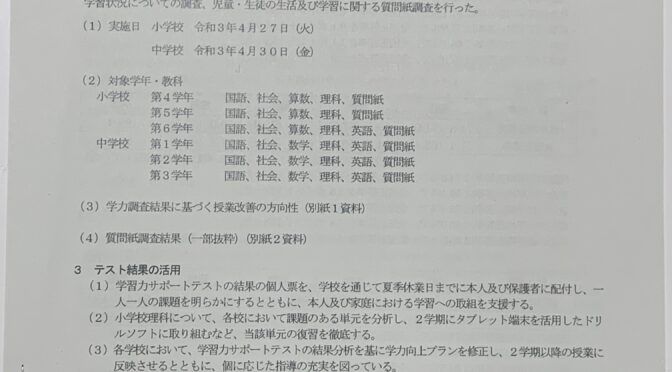

さて、昨日に続き区民文教委員会の内容ですが、私からはコロナ禍における区立小中学校の双方向オンライン授業の是非について取り上げました。

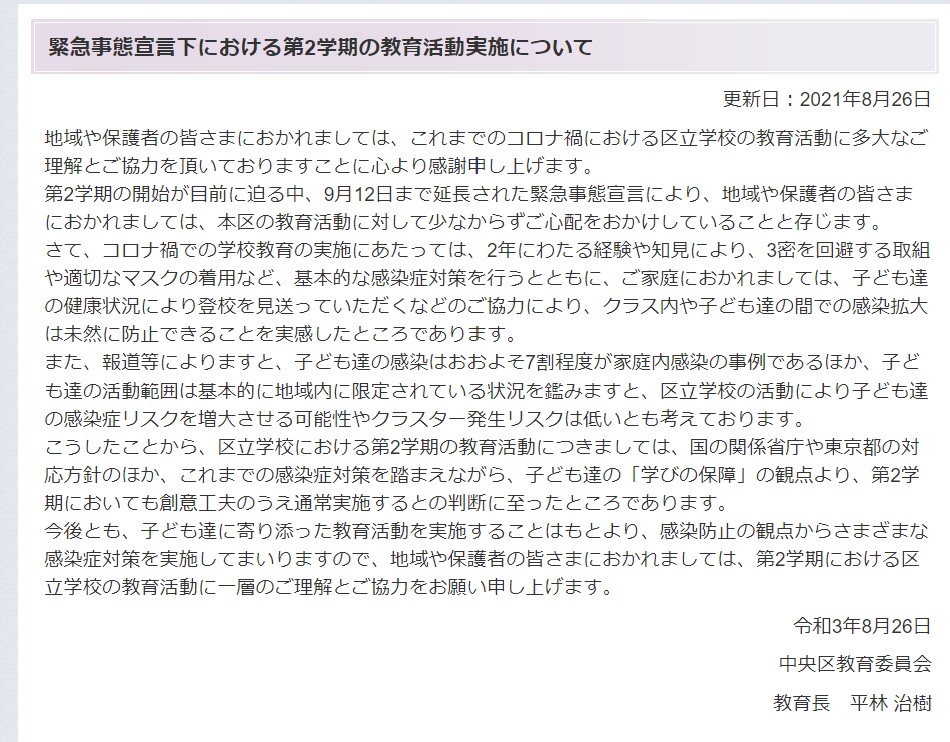

中央区においては、2学期の学校対応については、これまで通りの感染対策を継続しながら通常開校と対応を発表しました。

その理由として、中央区においてはこれまで学校内における集団感染が発生していないこと、大人がウィルスを持ち込む家庭内感染しか起きていないことが理由です。

この点は私も同意です。

オンライン授業についてですが、前提として私は区立学校の授業全てを双方向オンライン授業にするべきではないと思っています、これは事実として、お隣の韓国では全てをオンライン授業に変更した結果、学習意欲および学力が下がったとの調査結果もあります。

韓国、オンライン授業1年の「衝撃の結果」 アフターコロナへ見えてきた課題【世界から】

しかしこれはあくまで環境が整っていない状態であったためで、一概にオンライン授業、オンライン学習では必ず学力が下がるというわけではありません。アメリカ教育省の報告書では、平均的に見てオンライン学習のみ、対面指導のみよりもその2つを組み合わせた指導の方がより高い効果を発揮したとの調査結果もあります。

将来的にはオンライン学習だけでなく、EdTechを活用したハイブリッド授業により、既存の授業をより発展させて個別最適型学習を目指すべきです。

しかし現段階では、現状の環境や教員、児童生徒の習熟度等を鑑みた場合にコロナ禍においてもその全てをオンライン授業に置き換えるのは時期尚早であると思います。(まぁそのために去年の段階から、もしもの時のためにオンライン授業のテストをと訴えてきたのですが・・・)

対面型指導においては学力だけでなく、人と人との繋がり、コミュニケーションを教えることは非常に大切です。

しかしこの感染拡大状況の中、あくまで代替手段として保護者、児童生徒がオンラインでの授業参加を選択出来るような環境にすべきです。

選択肢がある、という点が大切であると思います。

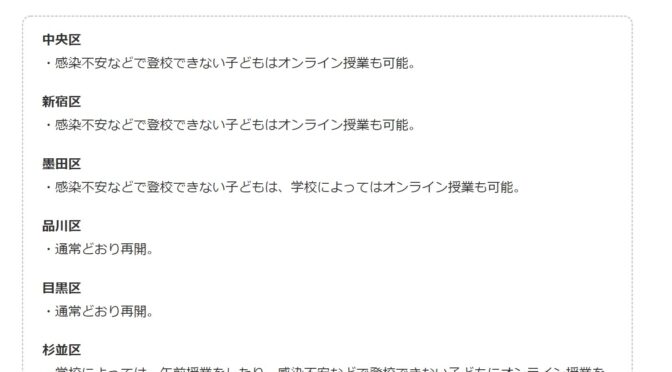

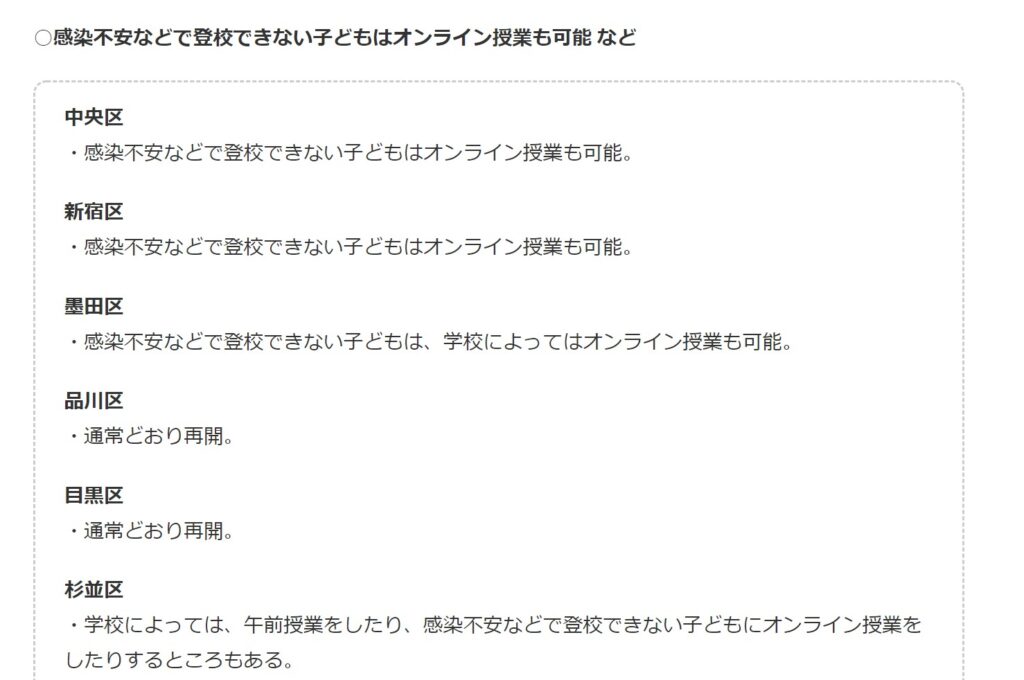

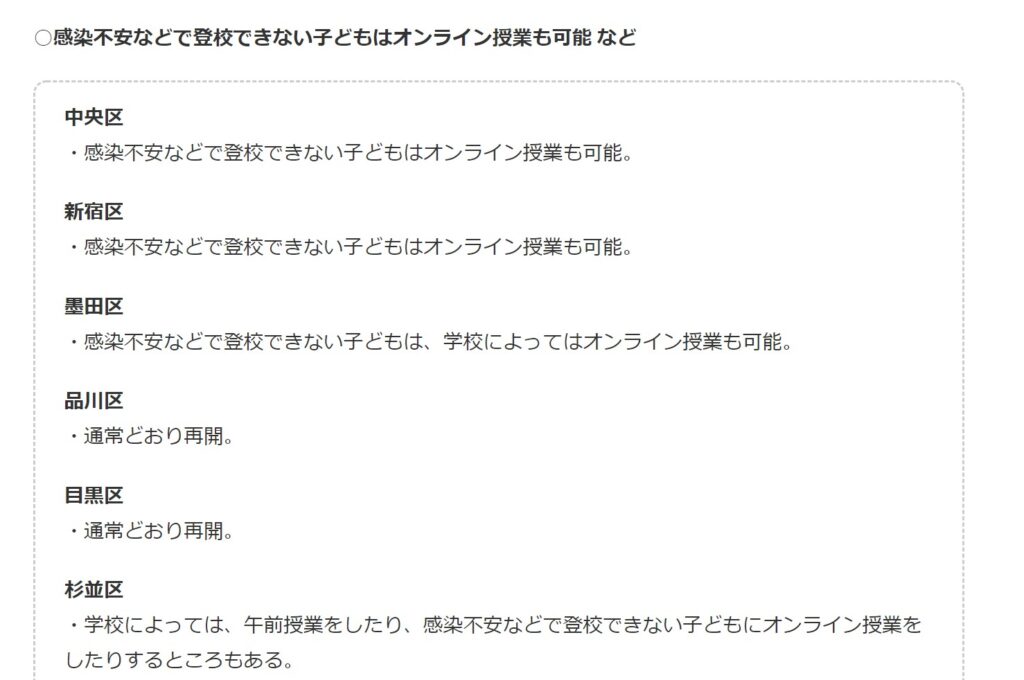

一方で各区の対応は分かれています。江東区は完全オンライン、世田谷区、港区、荒川区、足立区は登校かオンライン授業か選択可能、その他区でも学校によってはオンライン授業も可能とあります。

そもそも区内の学校の対応に任せるのではなく、区としてしっかり方針を定めるべきであると思いますので、本区としての考えを改めて質問しました。

まず、各種報道(NHK)によると、「感染不安などで登校できない子どもはオンライン授業も可能」と中央区は回答しています

https://www.nhk.or.jp/shutoken/newsup/20210901d.html

これを見た保護者の方が学校に問い合わせをすると、うちは対応できないと学校側に言われたと、保護者の方からの声が会派の高橋まきこ議員に寄せられています。

Q.まず、本当に中央区はオンライン授業にも対応出来ているのか?この報道は正しいのか。正しいのであれば学校にどのように指導しているか、また、オンライン授業に対応している学校があるのであれば、具体的にどのように対応しているか1例を教えてください。

A.確かに教育委員会より報道担当者に回答をしたが、この記事は間違っている。オンライン授業が何を指しているかが明確ではないが、オンライン授業という言葉は使っておらず、「オンライン・ICT環境を活用した学習」を展開していると回答はした。

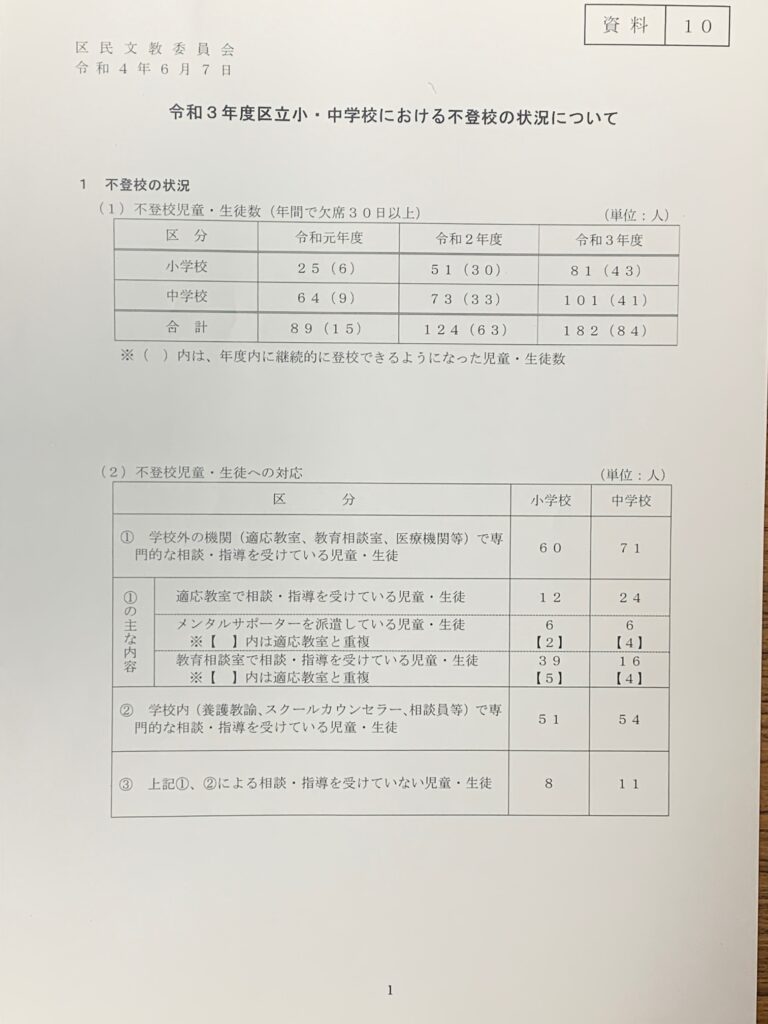

一方でコロナに対する不安から、登校が出来ていない子も多い。

小学校で2.2%、中学校で1.5%にも上る。

その中でどのように学習補償、学習支援を行うか、その一形態の話であると思っている。

授業の中で黒板を画面に映しながら配信し、声をかけるといった学校もある。それは一形態に過ぎず、朝の会をやる、子ども達とやりとりをする。Classroomで支援をするなどもある。

しかし、果たして黒板を映すだけで学習効果があるのか?という点が疑問である。確かに課題を配信してその結果が全員分画面に表示されて意見交換が出来るのは効率がいい、しかしそれは教室の中だからこそ出来るのであって、タブレット端末をディスプレイにしたらそれが出来ない。

学習の効果はあるか、保護者のニーズがある場合に、一律に選択してくださいではなくどうやるのか、あくまで保護者と学校側ですり合わせる問題であると認識している。

Q.オンライン授業が万能であるとか、絶対にやるべきと言っているわけではない。私も大学院でオンライン授業を受けているが、ZOOMを開きながら別画面で協同学習を行っている。同じタブレット端末であり、工夫次第では出来る。出来ないと決めつけているのは小学生だからか?平時ではなく、このコロナ禍の中だからこそ、2.2%,1.5%の児童生徒、保護者が不安を抱えて学校に登校出来ないでいる。元々、対面指導よりも学習効率が下がっているのは分かっている。大切なのは、画面の中だけでも一緒に授業を受けている、触れ合えるということであり、学習効果が全てではない。

あくまで選択肢が与えられることが大切であり、実際に今学校側は対応出来ないと言っている学校もある。その時点で保護者・児童にとっては選択肢が与えられていない。出来ない学校を出来るようにフォローする事が大切ではないか。今現在何校が対応出来ていて出来ない学校は何故出来ていないのか、教育委員会は把握しているのか?

A.タブレット端末については機能的には出来るが小さい画面だと難しいという意味で申し上げた。何校がやっているかという問題ではなく、あくまで保護者と学校側がしっかりと話し合うことが前提である。各家庭と学校で、どんなメリットデメリットがあり、どういったメニューで対応をするのか学校の説明を聞きながらしっかりと形を決める。個別対応であると考えている。保護者が何を求めているかを把握し、学校側が提案、合意形成を得る。もしそこにすれ違いがありクレームとなっているのであれば問題ではあるが、学校や教師側が理由を説明した上で対応出来ないといったこともある。その中で教育委員会が間に入りフォローできることがあればフォローをしていく。

Q.学校側へのフォローが最も大切であるといった点は全く同感です。ICT支援員の派遣を始め、様々なフォローをして頂きたい。学校に任せるだけではなく、教育委員会としてはオンラインにも対応出来るように準備して欲しいといった方針メッセージを持ってフォローをお願いします。学校側が出来ない原因は様々でもあると思うが、もし端末のLTE20GB/月の通信制限がネックとなっているのであれば、学校内WiFiの高速化やWiFIがない家庭へのルーターの貸し出しなどを行っていくべきでは?

A.現状の使い方であれば20Gで問題ないと思っている、プランは必要に応じて今後再検討もある。ルーターの貸し出しについては現状では考えていない。

⇒要はどのように活用するかである。本格的に双方向オンライン授業を行うのであれば、やはりLTEでは限界がある。必要に応じて環境整備をお願いします。何れにせよ、コロナ禍や平時において何が子どもたちにとってより良い教育環境となるのか。それを良く考えたいと思いますし、中央区の方針としてはあくまで対面指導が基本であってICT機器やオンライン学習はその補填に過ぎない、としていますが、私は両方が大切であると思っています。将来的にはオンライン学習と対面指導のいいとこどりをしていければ、より今の時代、将来の時代に子供たちをより育てる未来の教育が実現出来ると思っております。よろしくお願い致します。

【校庭開放中止の判断について】

Q.中央区の方針としては学校内の感染事例がないため、これまで通りの感染対策を施した上で通常通り学校を開放する、だと思うが、その論理で一貫するのなら屋外の校庭も解放するべきでは?

スポーツ基本法第13条では学校の教育に支障のない限り供するように努めなければならないという条項があるが、この場合学校教育への支障とはどのようなケースを想定しているか

A.学校については子ども達の危険がない、学びを継続するという教育環境を最優先するためという判断である。校庭についてはデルタ株、感染拡大の影響から、もしその場で感染が確認された場合は消毒等様々な対応が必要になり、学校の教育活動に支障が出るためそのように判断をした。

細かいニュアンスは異なっているかもしれませんが、こちらが議事メモになります(公式の議事録は3カ月後です)

質疑の中でありましたように、要は学校側がやりたくても出来ないといった時にしっかりフォローが出来るか、これまで継続的にその準備をしてきたのか、といった点が大事です。

中央区は双方向オンライン授業にはあまり肯定的な立場ではないという認識ですが、しっかりと準備を重ねてきたのであれば、各学校の選択肢の一つとして、このコロナ禍の中では保護者および児童に対してオンラインを含めた様々な学習方法を提示できたのではないかと思います。

本年4月からタブレット端末が支給され、急ピッチで区内の教員や児童、保護者もICT機器の活用を学習し、今ではかなり先進的に使いこなしていると区の教育委員会も見回りをする中で実感していると話していました。

また感染は急拡大するかもしれません、何かあった時にただ家にいるだけではなく、どこでも学びを継続できる、その準備をしていけるよう、提言していきたいと思います。