こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

先日、令和3年第三回定例会において、一般質問に登壇致しました!

いつにも増して、覚悟を持って臨んだ一般質問でした。その理由は後述します。

さて、今回の質問の背景には兵庫県明石市の取り組みがあります。

私も夏に泉市長の講演を受けたことをキッカケに、その取り組みを調べました。

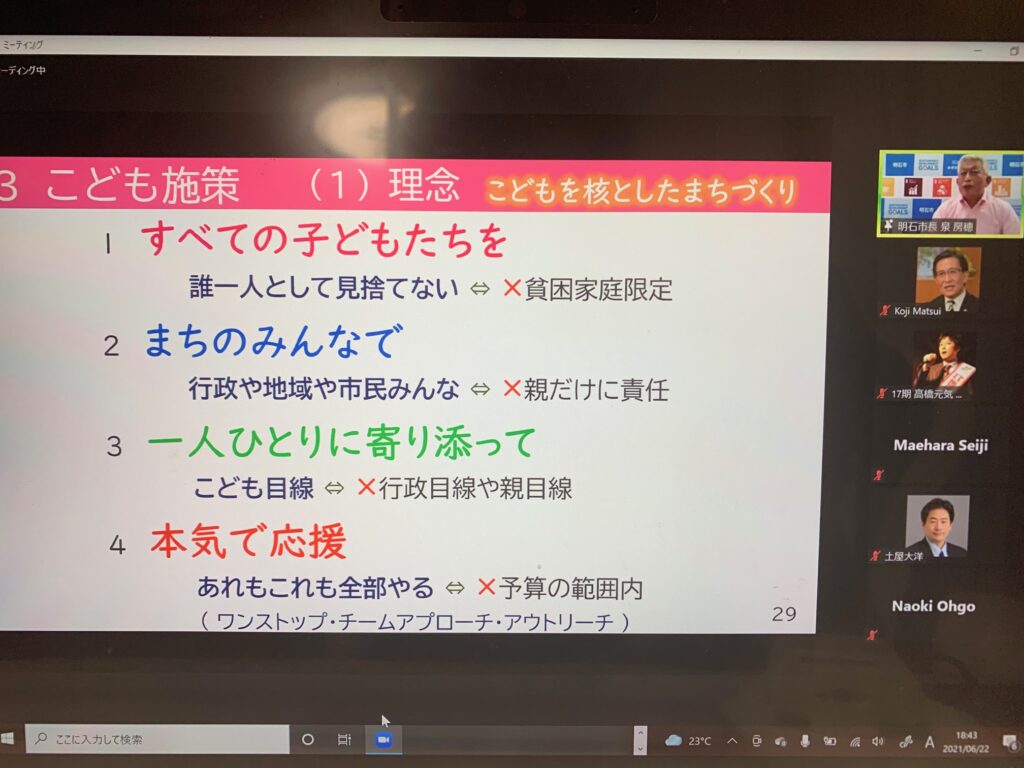

明石市は、現職の泉市長が就任して以降、明確に

「子どもを核としたまちづくり」を掲げている自治体です。

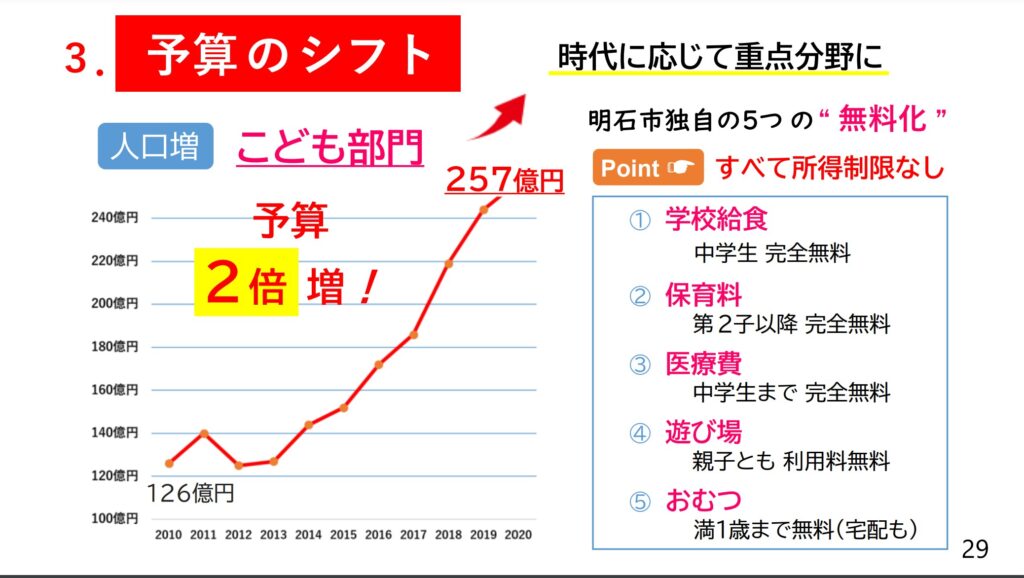

泉市長は子育てに係る予算、「児童福祉費」を10年間で126億円から257億円と約2倍にしました。

そしてその予算にて実現した政策は、例えば

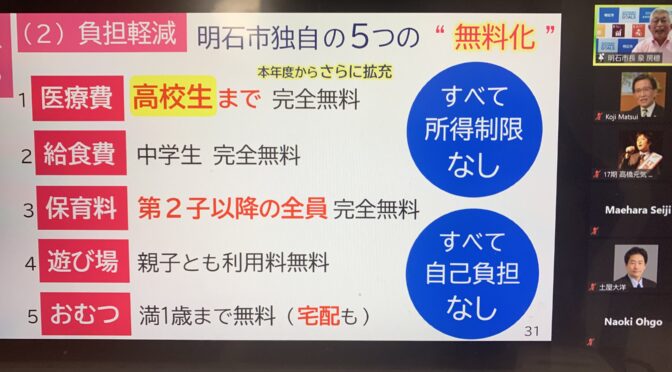

①公立中学の給食費無料

②第二子以降の保育料無料

③高校生までの医療費無料

④公共的遊び場の親子利用料無料

⑤0歳児見守り訪問と満1歳までおむつ無料宅配

⑥離婚したひとり親世帯に養育費確保の支援事業

⑦児童扶養手当の毎月支給

⑧小学校区全てに「子ども食堂」を開設

⑨新たに明石市で働く保育士には最大30万円の一時金支給/保育士の家賃や給料補助

⑩認可外保育所の利用者に2万円/月の助成/待機児童を在宅で育てる世帯に1万円/月の助成

などなど・・・・

と、子育て支援策に徹底的に集中致しました。

結果、子育て世代を中心に人口は8年連続増加、市税収入も6年連続で増加して財政健全化に成功、土地の価格も上昇を続けています。

また、合計特殊出生率は全国平均を大きく上回る1.70へ上昇しました。(中央区は1.42)

そうした人口増加により得た租税収入を更に福祉施策へと投入し、財政的な好循環を生んでいるだけでなく、まちに愛着を感じると答えた市民は90%を超え、市民の定住化も進んでいるとのことです。まさに持続可能なまちへと変貌した点が、注目されております。

また、重要な点は、その全ての施策に所得制限を設けていない点、現金支給ではなく現物給付にこだわった点です。

所得制限を設けること、対象をしぼった対策では、親の収入で子供が線引きされ、ボーダーラインでこぼれ落ちてしまう子が出ます。そもそもどこで線引きをするのか、無駄な議論や行政手続きにエネルギーや経費を費やすこととなります。

今の時代に必要なのは、子ども自身に焦点を与えた支援をすることであり、貧困をテーマにいらぬ分断を持ち込んでしまうことなく、すべての子どもに手を差し伸べることです。

また、現金を給付すると、本来の目的で使われない可能性もあり、詐欺の可能性も出てくる。そうなると、まちのためになりません。低所得層はもちろん、所得に応じて高い税金と、高い保育料を支払っている共働きの中間層の子育て世帯にも、高い恩恵が実感できることにより、まち全体として子どもを育てる意識が生まれるこの考え方に私も同意致します。

しかしそもそもの財政難の状況で財源をねん出するためには、公共事業の見直し、市の職員の削減、給与カットなどを断行しました。また、必要な公共事業が無くなるのでは、高齢者福祉が削られるのでないかといった反対の声も大きく、市議会でも予算案が否決されるなど、その費用対効果が数値として現れ、市民の理解を得るまでは数年かかったとのことでした。

そしてそもそも、子育て支援は票にならない、と言われます。

投票に行くのは多くの場合、ご高齢の方だからです。

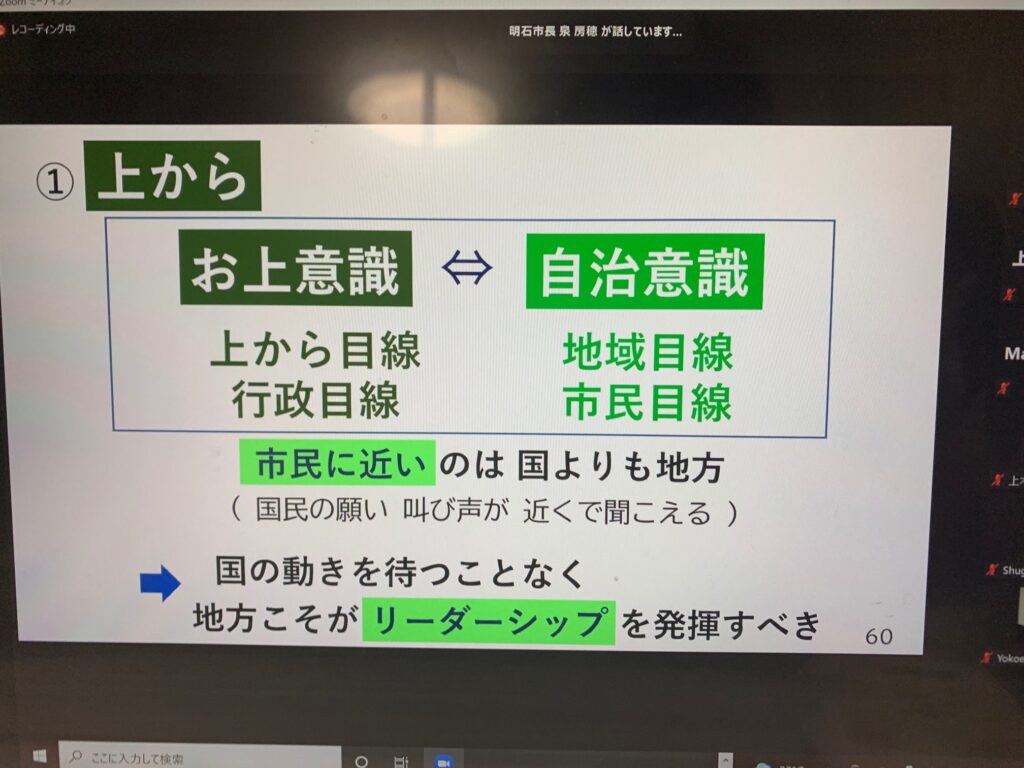

しかし、現市長はとにかく、街を歩き回り、市民が困っていることを聞いて回りました。そして市の施策として次々に予算化しました。

徹底的に市民に寄り添い、戦う。それが政治家としての覚悟でした。

現市長の言葉、キャッチフレーズにもありますが、

「まちをつくるのは人であり、これからの明石のまちをつくるのは、今の明石のこどもたちである。全ての子どもたちをまちのみんなで本気で応援すれば、まちのみんなが幸せになる」との理念から、徐々に理解者は増えていったとのことでした。

このようにまちづくりの方向性が明確であるからこそ、まち全体が子どもたちを育てるという意識のもと、人が集まり、人が集まればそのお金を高齢者福祉や障がい者福祉等にも潤沢に使うことが出来ると、全ては子どもたちへの投資から波及する戦略的なまちづくりを行い、成功していたのが明石市のまちづくりのコンセプトでした。

中央区と明石市は歴史的沿革や立地条件、住民構成や財政状況など様々な点で異なる部分があり、単純に比較出来るものではないと思います。

しかしながらまちづくりを一つのコンセプトに特化し、分かりやすく住民にメッセージを与えていく事は非常に大切ではないでしょうか。

かたや中央区も20年前までは人口減少に苦しみ、再開発にあたり容積率の緩和を主軸として戦略的に居住誘導政策を続けることによって、人口回復を果たした都市であります。

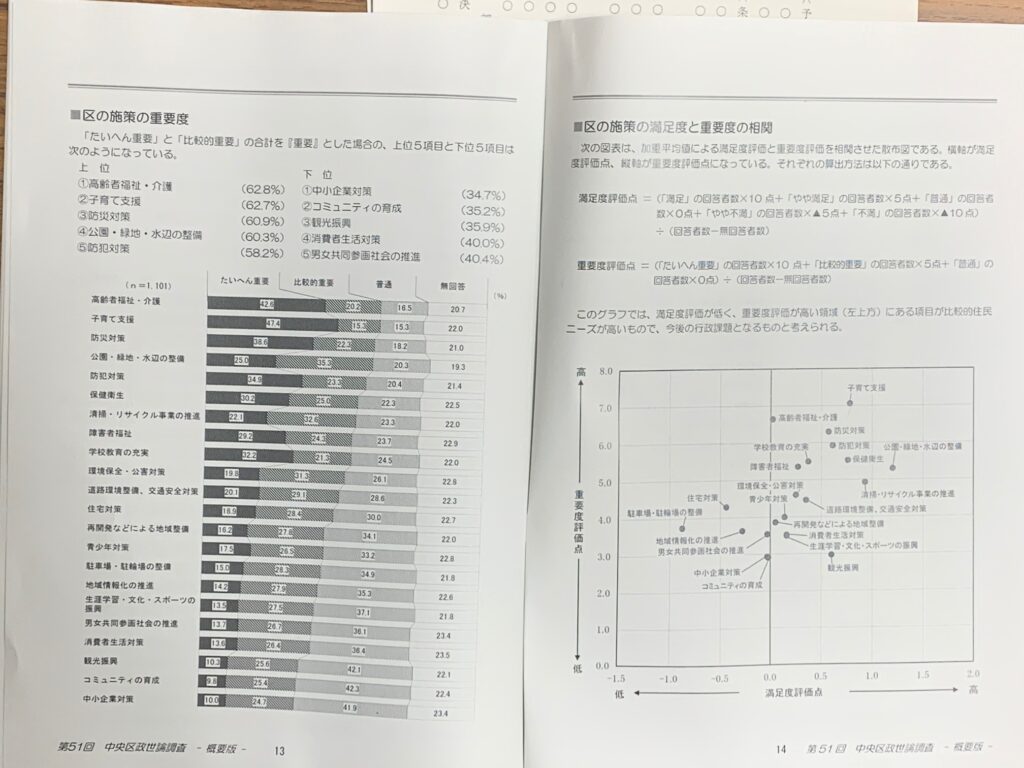

最新の区政調査では、住民が求める施策は高齢者福祉と子育て支援策が第一位と第二位でした。区民からのニーズは明確にあります。

また、中央区の課題としては、果たして今住んでいる人が何十年先も住み続けてくれるのか、持続可能な都市なのかという点は問題となります。

タワーマンションなど集合住宅に住む住人は定住性が低いと言われます。投資目的で住宅を購入される方もいるため、高く売れるようならすぐに出ていく事も多い。そして大規模修繕にかかる費用も膨大であり、そもそも30年後、40年後を見据えた時にタワーマンション自体の将来的な維持管理が出来るのかといった点も大きな課題です。

一般的に、人が定住先を検討するタイミングは、2人目の子どもが生まれるタイミングであると言います。

第二子をこのまちで生みたいと思って貰えるような戦略的な施策が中央区にも求められています。

中央区もどの自治体も、本気になれば、ここまでの支援が出来ます。

予算も覚悟を持ってねん出が出来ます。出来ないことはありません。

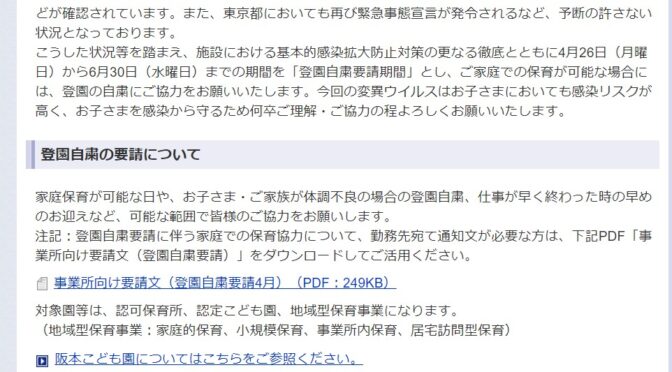

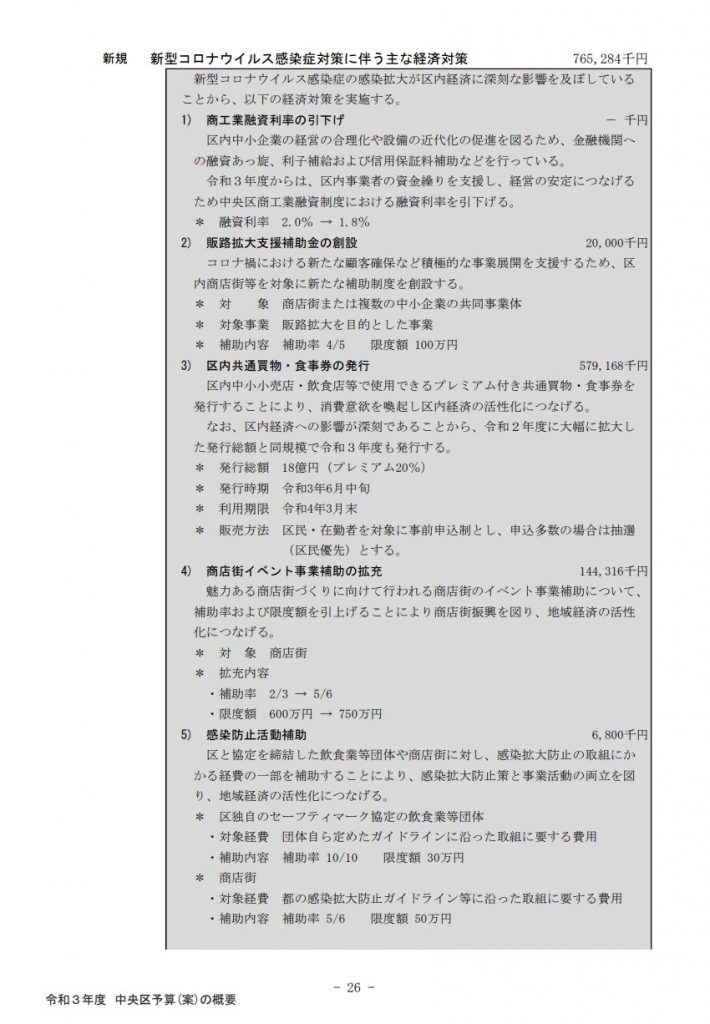

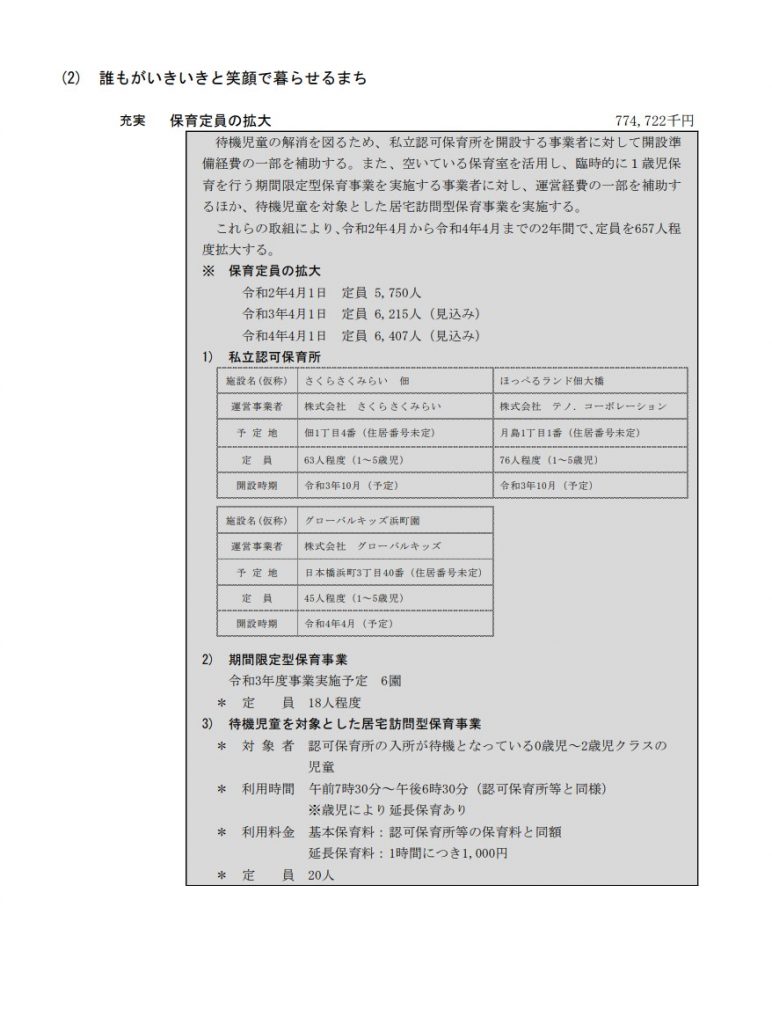

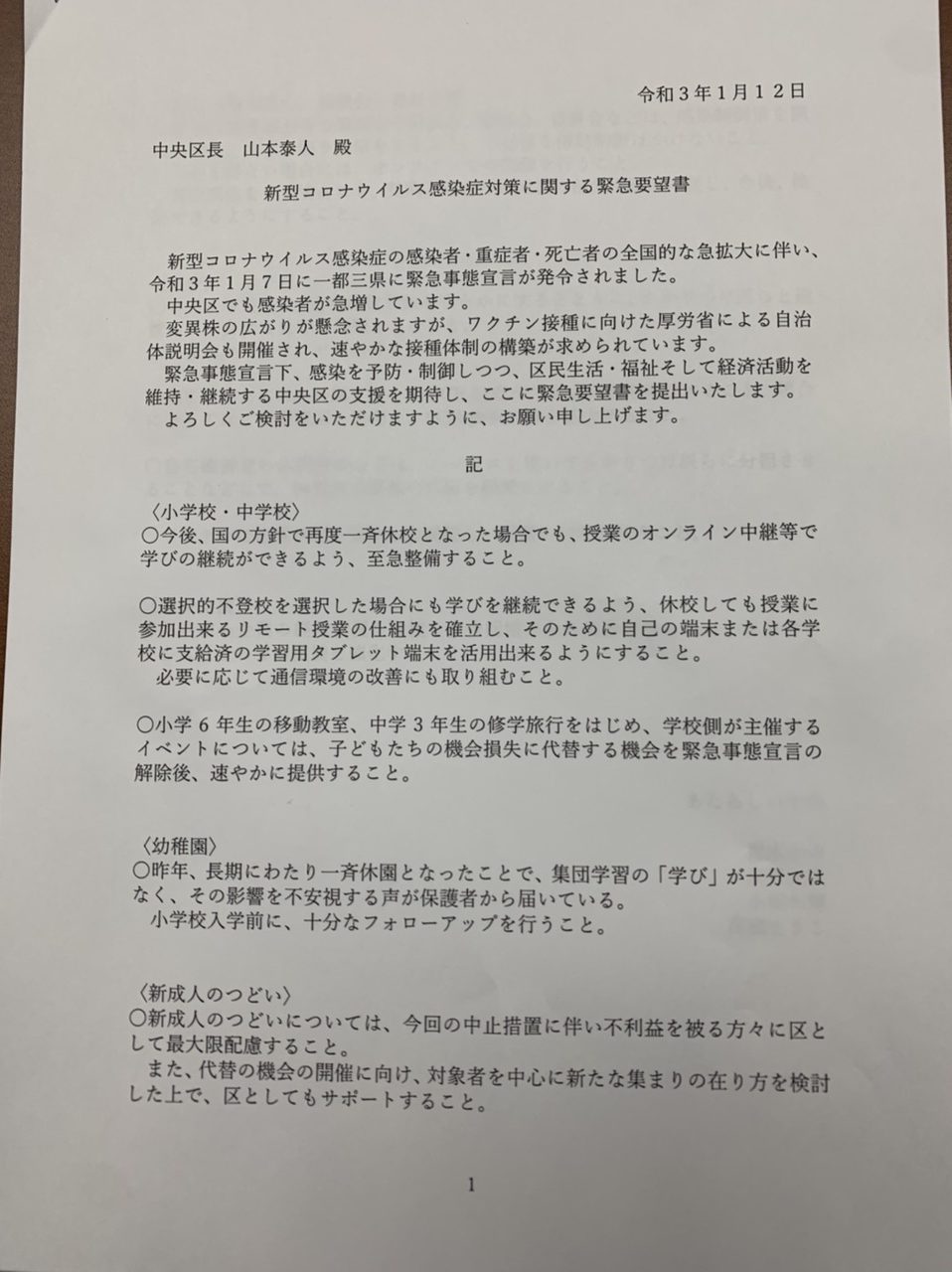

コロナ禍の中で、予算の取捨選択が必要な中、大胆に子ども関連の予算に大幅に割り当てていく、子どもファーストの予算編成について、以下の通り質問をしました。

①本区の令和4年度の予算編成方針、優先順位。また、どのような方法をもって評価を行っているか

②「子どもファーストのまちづくり」という考え方についてどう考えるか

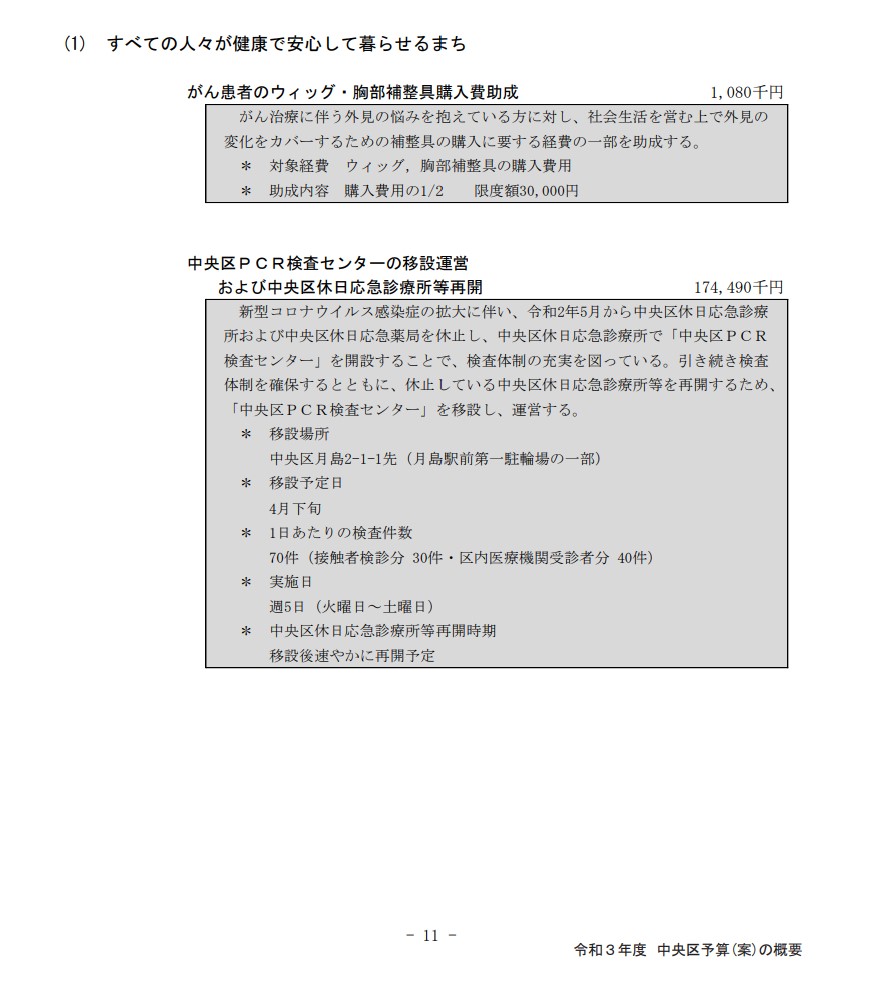

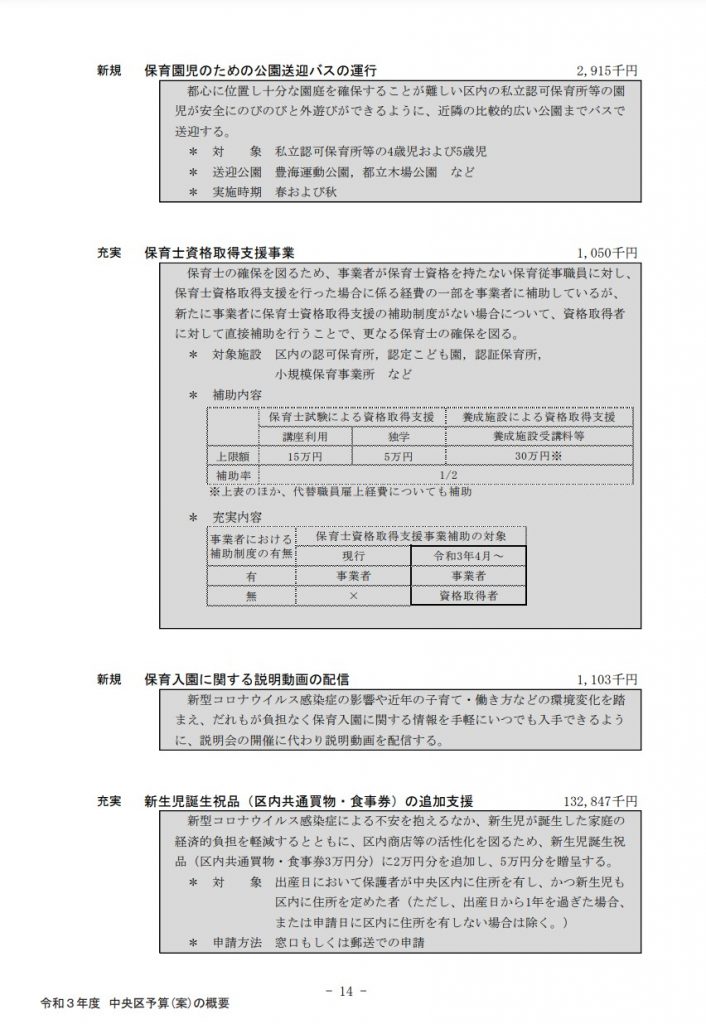

③高校生までの「子ども医療費助成制度」の延長、無料化

④公立学校給食費の無料化の必要性

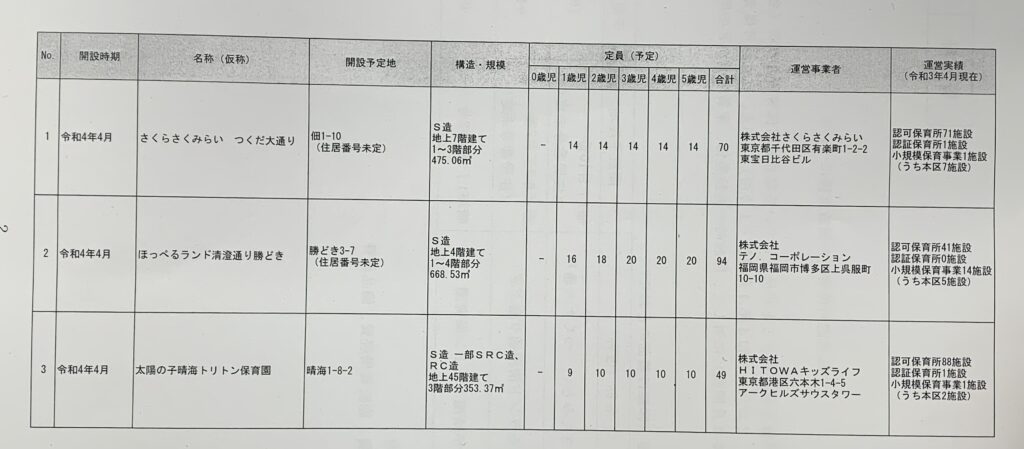

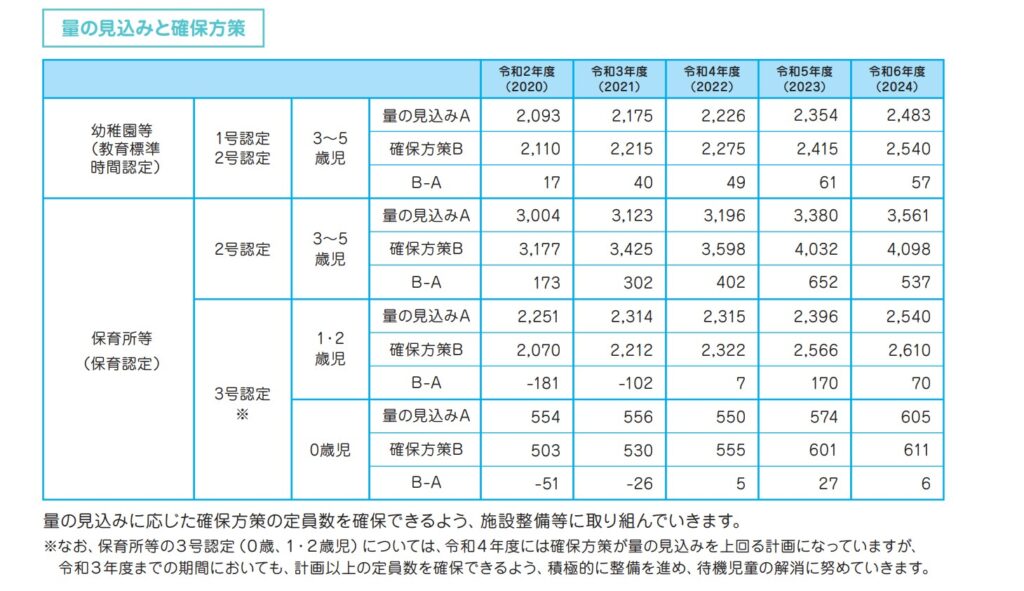

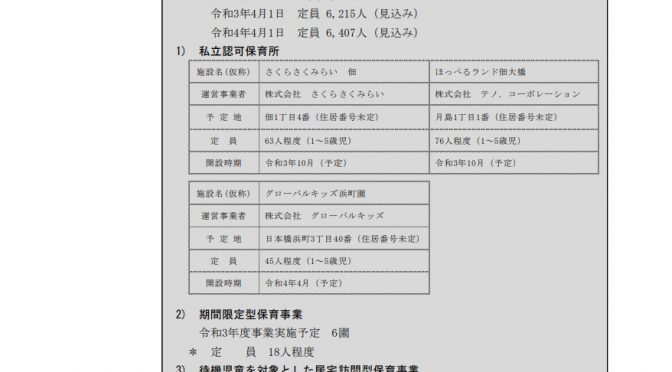

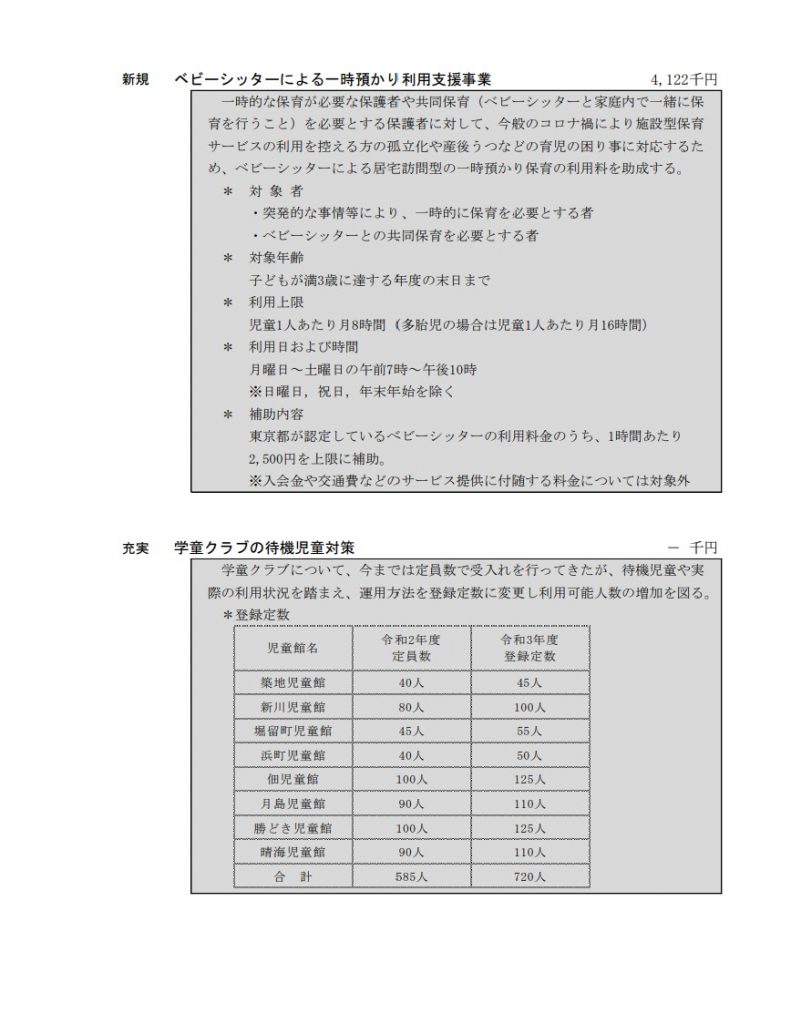

⑤特に需要の大きい0歳~2歳児の待機児童解消も含めて本当に実現は可能か

⑥第2子以降の保育料を所得制限なしで完全に無料化することについて。また、その他助成制度の導入について

⑦0歳児見守り訪問「おむつ定期便」の導入について

⑧直接的に保育士の家賃や給料を補助する制度の導入について

⑨公共施設利用料の親子無料化について

⑩現在の里親制度登録者数およびこれまでの取り組みと今後の方向性。ショートステイ里親制度やボランティア里親制度の導入について

高橋元気vs区長!!

しかし、ちょっと長くなりそうなので、質疑の詳細は次回(明日)書きます!!

え、、、めっちゃ気になる!!という方は取り急ぎ録画放送をご覧ください!!

明石市の取り組み、泉市長の実績はこちらのnoteなどにもまとめられていますので、ご興味がある方はご覧ください。

徹底した子育て支援はリッチな都市でしか実現できない?明石市長が覆した政治家の常識