こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

本日は福祉保健委員会が開催されました

先日ニュースにもなってしまった、ほっぺるランド佃の保育士による園児暴行事件の発生から初の所管委員会となります。

委員として、以下の質疑を行いました。

【ほっぺるランド佃において発生した不適切保育事件に対する区の他対応について】

(一部、自民党・磯野忠議員からの質問及び私からの質問に対する区の回答をまとめております)

Q.本事件における経緯、再発防止に対する取り組みについて本区はどのように捉えているか

A.このような痛ましい事件が発生してしまった事については責任を痛感していると共に、被害に遭われたお子様、ご家庭の皆様には心よりお詫び申し上げます。このような行為は許されるものではないことは当然として、再犯防止に向けて徹底的に取り組んでいく。

6/22に事件が発生した後、事業者による聞き取り調査を行い園内の管理体制・チェック体制の総点検を行なった。区としても当園に対して監査を行い、安全管理体制及び職員体制の聞き取りを行なっている。

区内全ての保育園において安全安心に対する信頼を確保しなくてはならない。

7/22に事件として逮捕されたが、本区としても今後重点的に注意するべきポイントが見えてきた。

①職員の採用体制の点検

②職員間のコミュニケーションが上手くいっているか

③保育園内の死角での発生

④構造的な保育士の不足による人材確保体制

保育士の方々が過剰な勤務によるストレスや心身の負担となっている要素がないかを各事業者に確認する必要がある。また、新規事業者の選定時においても事業者との面談の際に採用状況や人員確保がしっかりと出来ているかを確認し、ハラスメントについても各園への職員の巡回指導を通じて個別に伺う。

Q.区民の方々の保育園に対する信頼を回復するためには、区としても出来うる限りの対応を取るべきであると思われる。監査については全園に対して実施したのか?或いはこれからやる予定なのか。また、本件に類似するような事件は過去に起きたことがあるか。

また、本事件においては報道によると監視カメラにより不審な動きを捉えられたからこそ発見出来たとも言える。本区の認可・認証保育所における監視カメラの設置状況、及び本件の発生を受けて監視カメラの設置を区としても後押しする考えはあるか。

A.監査についてはほっぺるランド佃に対して行なっている、職員への聞き取りを継続的に行なっている。

監視カメラの設置状況については、認可保育園が6割、認証保育園が55%程度の設置状況。監視カメラを設置するにもメリット・デメリットがあると考えており、事故・事件の発生の状況を確認出来る点とともに、保育士の指導の振り返りや改善に繋げることも出来る。一方で、園児や保育士のプライバシーの問題や保育士へのストレスになるという点、またカメラがあるという安心感によりその他の安全管理が疎かになってしまう懸念もある。

監視カメラの設置については各事業者において可否を決定するものとしており、区から一律に設置を促す考えはないが、カメラの有無に関わらず、保護者の方からのご相談や心配をしっかりと受け取れる体制を整えるべきと考える。

本事件に類似するような事件は過去に発生はない。もっとも、必要以上に大きな声で指導をしたりなど不適切ではないかと思われる件については、各園に対する巡回指導の場で確認をしている。

Q.本事件の発生は非常に重大である、区民の信頼を回復するためには、具体的なアクションとして本区としても毅然とした対応を見せる必要があるのではないか。全園に対する監査や監視カメラの設置の徹底など、再犯防止に向けた一歩踏み込んだ取り組みを期待するが如何か。

A.本区としても仰る通り非常に重大なこととして捉えている。この園以外の保育所が他人事として捉えないように、7月の園長会においてはどこにでも起きうる可能性があるとして、各園長に対して保育所の管理体制、職員体制を確認するように指導を行なった。また文書でも注意喚起を行なった。HPにも載せた。今後8月の園長会においても不適切保育防止について臨時で勉強会を行う。今後、当該事業者からの改善提案を受けてしっかりと実行がされているか確認し、巡回を行う。巡回指導においても直接生死に関わる重要な点検以外にも、職員間のコミュニケーションに問題がないか、死角が発生していないかなどを点検項目に新たに加えた上で、全ての園について巡回指導を行なっていく。保育士の心のケアも含めて事業者に対して巡回で確認する。

また、7月からスケジュールを立てて計画的に動いていく。まずは点検及び巡回、どこに課題があるか、足りない部分が何なのかを総括した上で区が出来る施策を検討していく。

監視カメラについては、保育士に対する心理的負担にならないか、ゆとりある保育の実現との間でバランスが取れるかどうかも含めて検討する必要がある。

→区民の方からの不安、保育園に対する信頼を回復するためには、区がリーダーシップをとって毅然とした対応を行う必要があると考えます。監視カメラの設置については、保育士等の心理的負担になるという側面もあるかもしれないが、子供の安全に優るものはないと共に、逆に冤罪を防止するという意味でも保育士の方々を守れるという側面もあるのでは。何れにせよ、しっかりと総括をした上で、今後2度と起こらないよう、総合的に区が対応を検討して貰いたいと思います。い

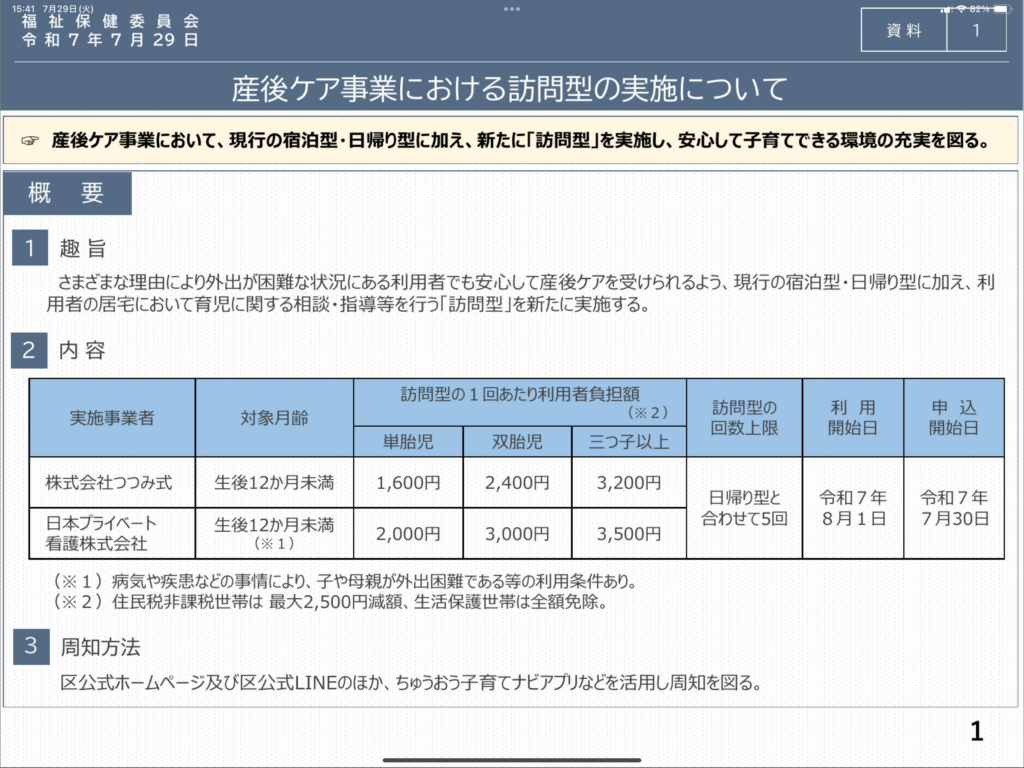

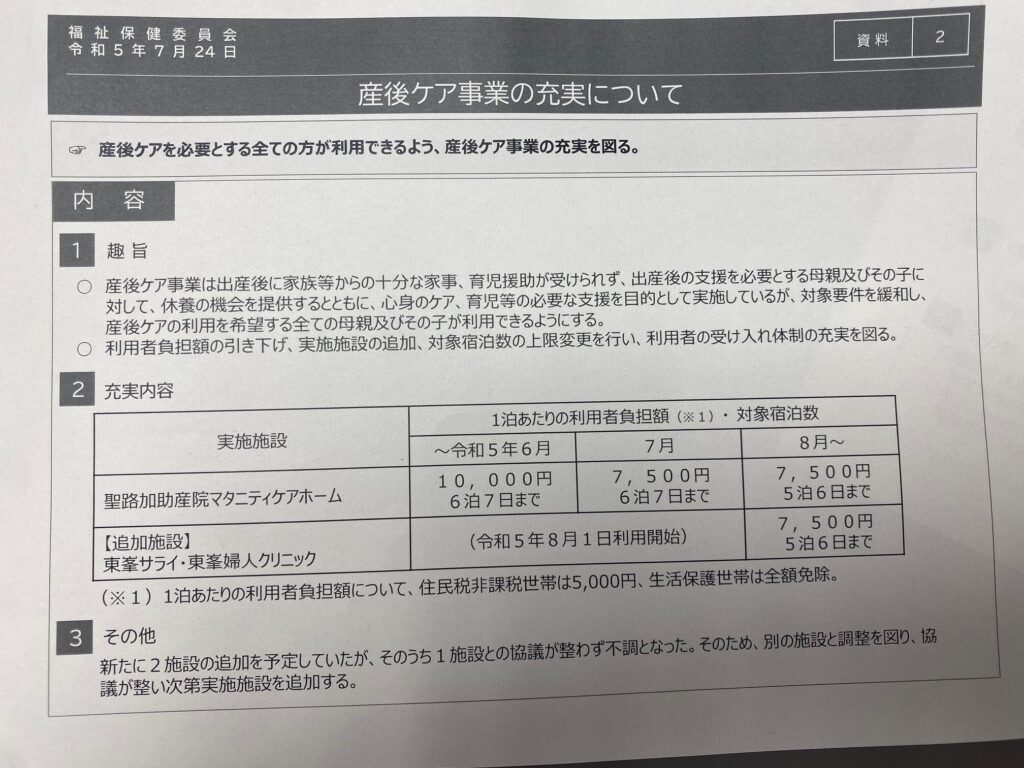

【産後ケア事業における訪問型の実施について】

Q.休息を促し負担を軽減するという意味でも、産後ケア事業の選択肢が増えるというのは素晴らしいこと。今回の経緯について

A.子育てにかかわる相談を受けると共に、お母様に休んでもらう機会として欲しいという産後ケア事業であるが、日帰りや宿泊型についてはある程度お子様が小さくないと、子供が動き回ると見切れなくなり、期間が限られてしまう。そのため期間の延長のニーズが多く、4か月以上のお子様でも対応可能とするほか、様々な理由で出ることが出来ない方も対象にするために今回の訪問型の実施となった。

Q.どれくらいの利用者を想定しているか?また、病気等の事情により子や母親が外出困難である等の利用条件があるが、具体的にどのような条件か、また様々な方が利用しやすくするため、利用条件は出来る限り厳しくするべきではないとも思うがその点について。

A.日帰り利用者と合わせて大体900人、5日間利用くらいを想定している。また、利用者の拡大という点についてはこれまで産後ケアを受け入れられなかった方を対象に出来るという点で拡大をしている。利用条件についてはどういった方が来られるか、どういうケアが必要かを確認した上で各事業者で対応を検討するため一概には言えないが、つつつみ式はより実績があり、様々な方に対応が可能。プライベート看護株式会社についてはMICU経験者が在籍されており、重い病気の事情がある方も見てきたため、医療的ケアが必要な方についても対応が出来る。