こんにちは!!

本日は区の関係者、町会・自治会関係者、区議会議員にて仕事始め式によりスタート致しました。

例年とは違い、京橋、日本橋、月島地域と3回で時間を変え、三密対策を講じた上で開催されました。

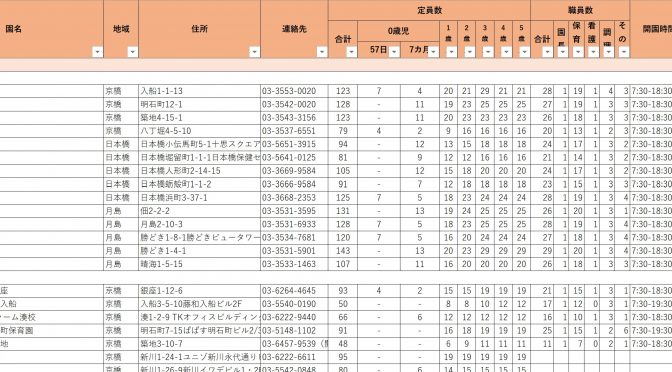

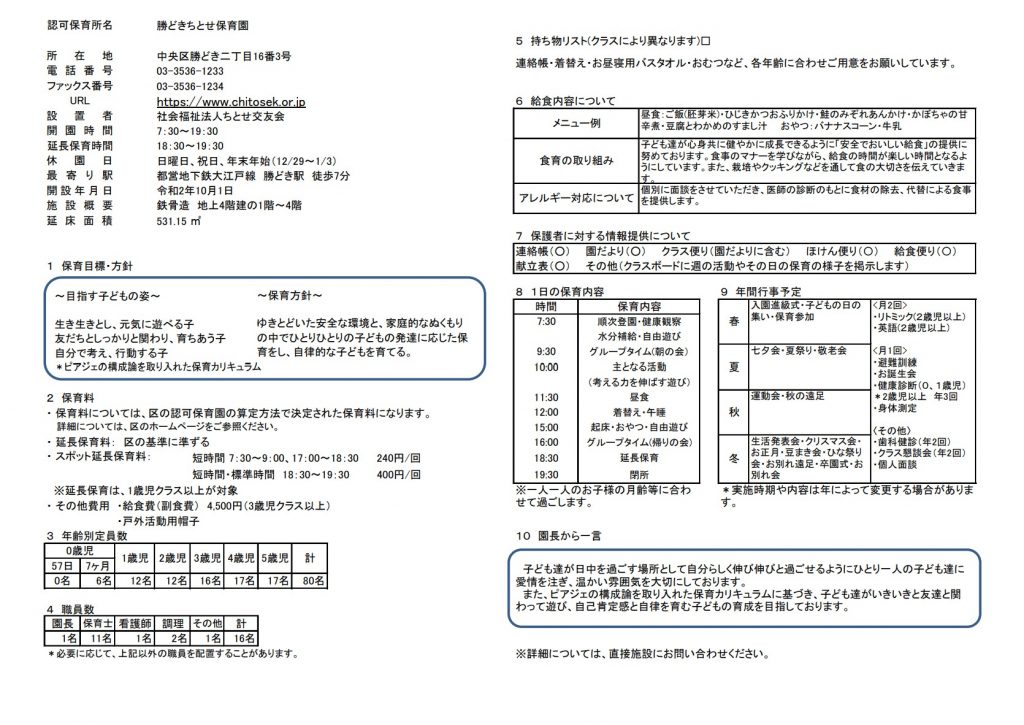

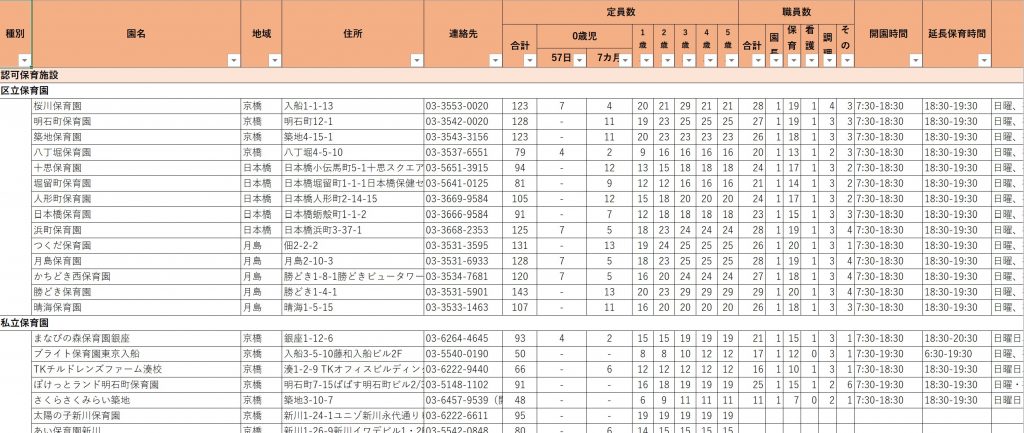

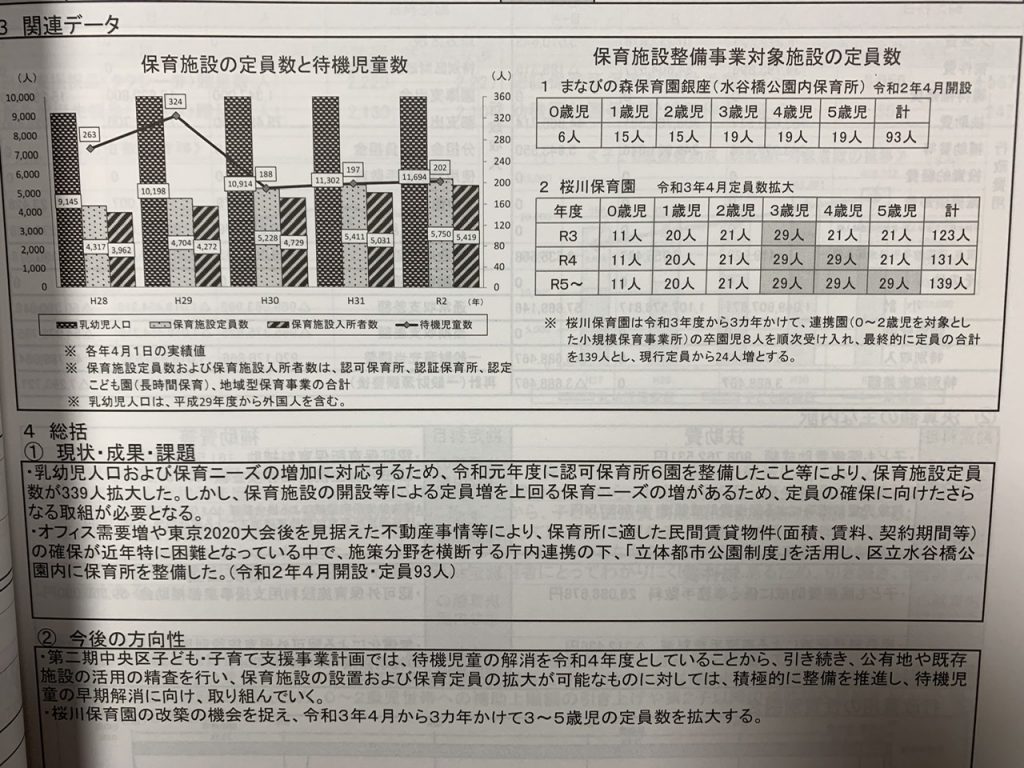

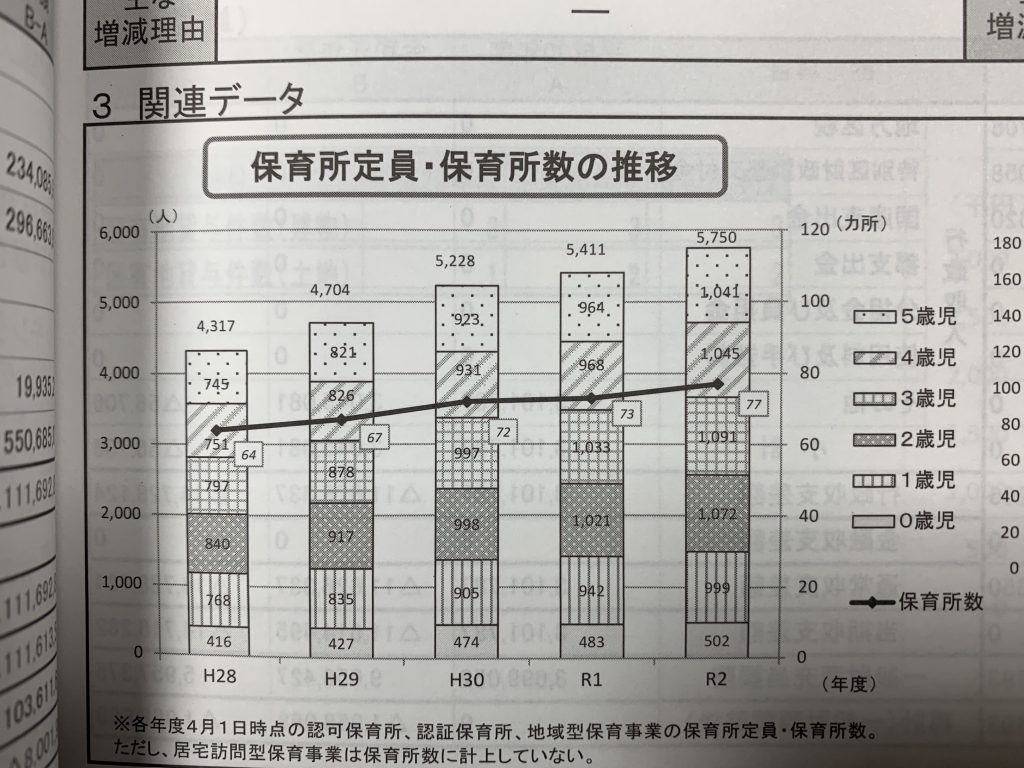

区長のご挨拶の中で、中央区は昨年約2200名の人口が増加したが、新規出生児は2144名であったとの事。

単純な区外からの転入・転出で言えば転出が上回ったものと思われますが、それにしても新規出生児の多さが顕著です。

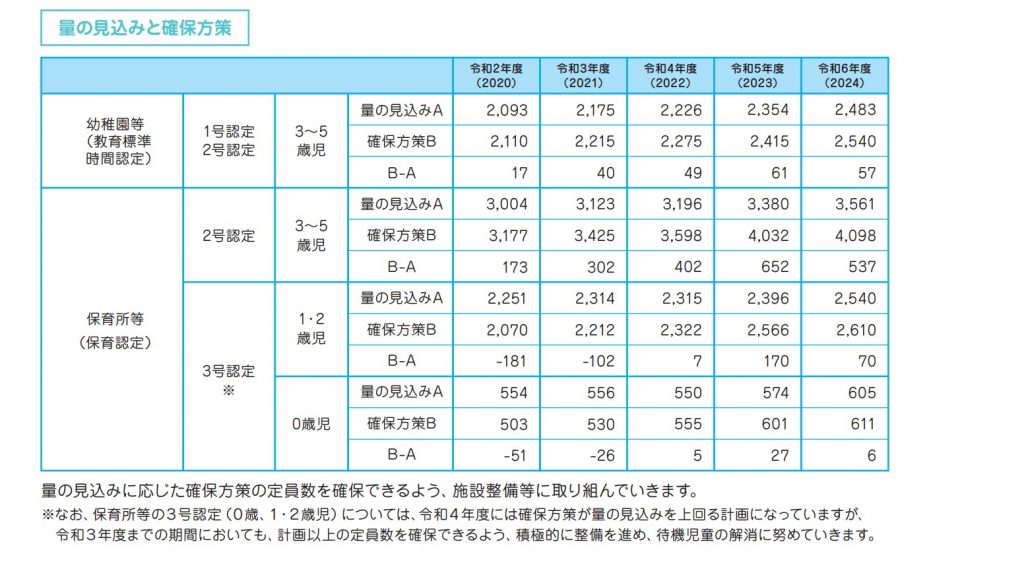

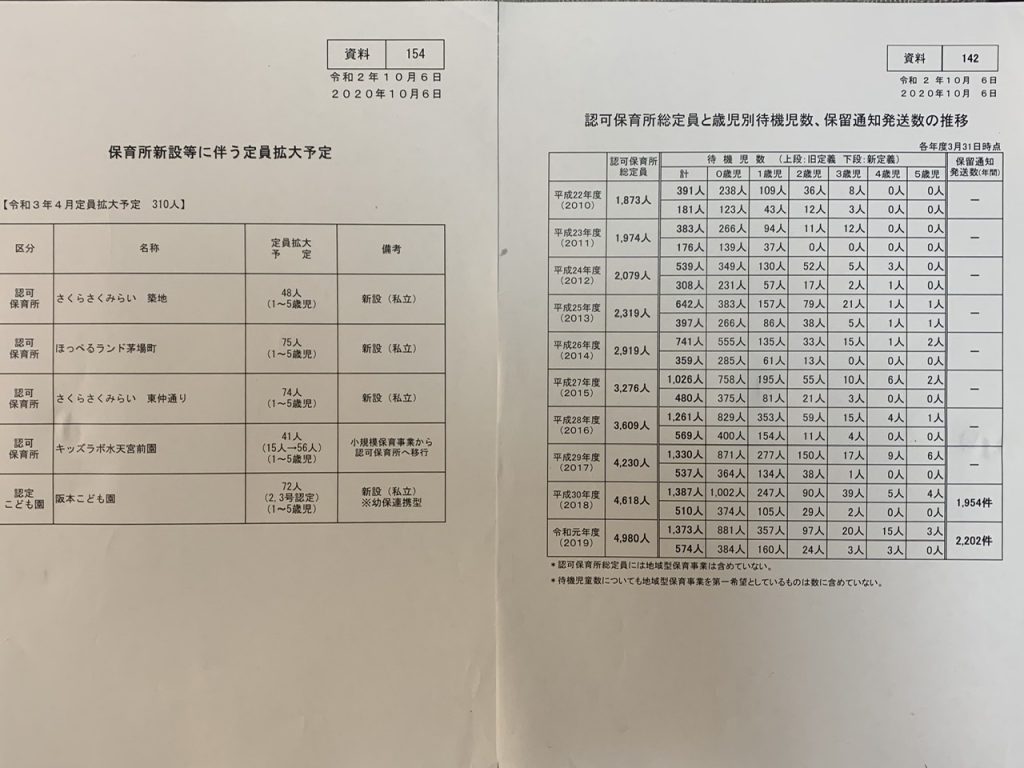

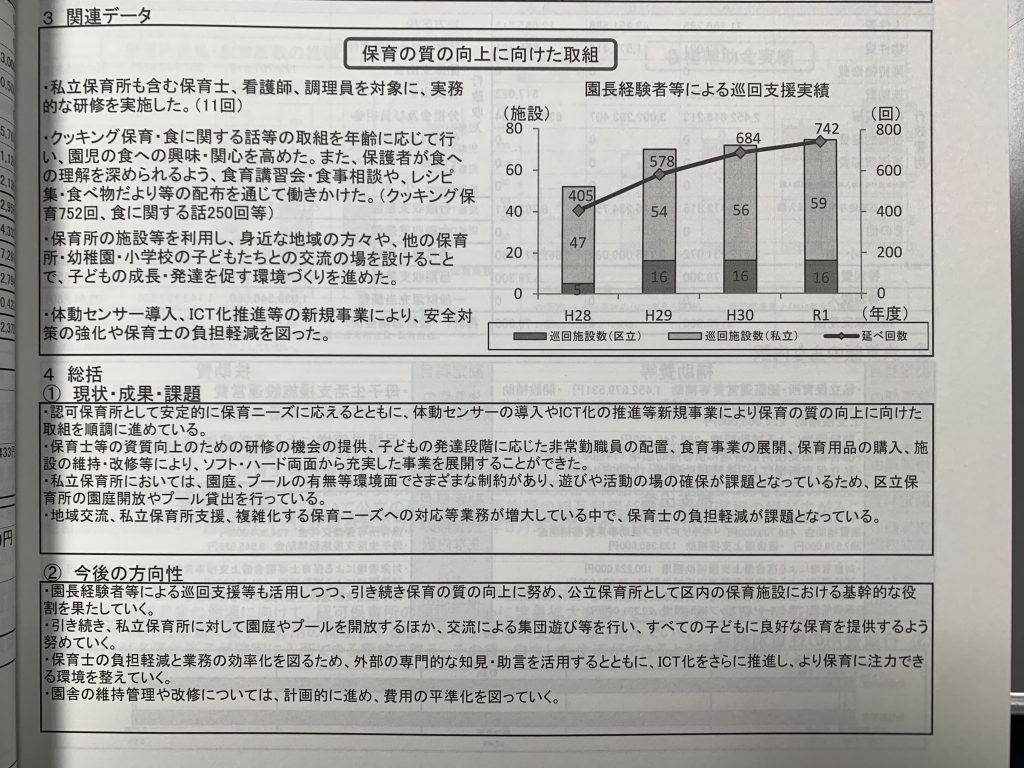

挨拶の冒頭で2022年での待機児童解消の明言があった事からも、子育てを含めた福祉施策に力を入れる意気込みを感じました。

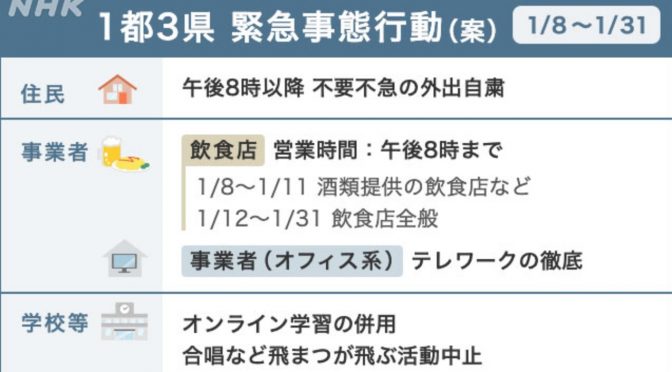

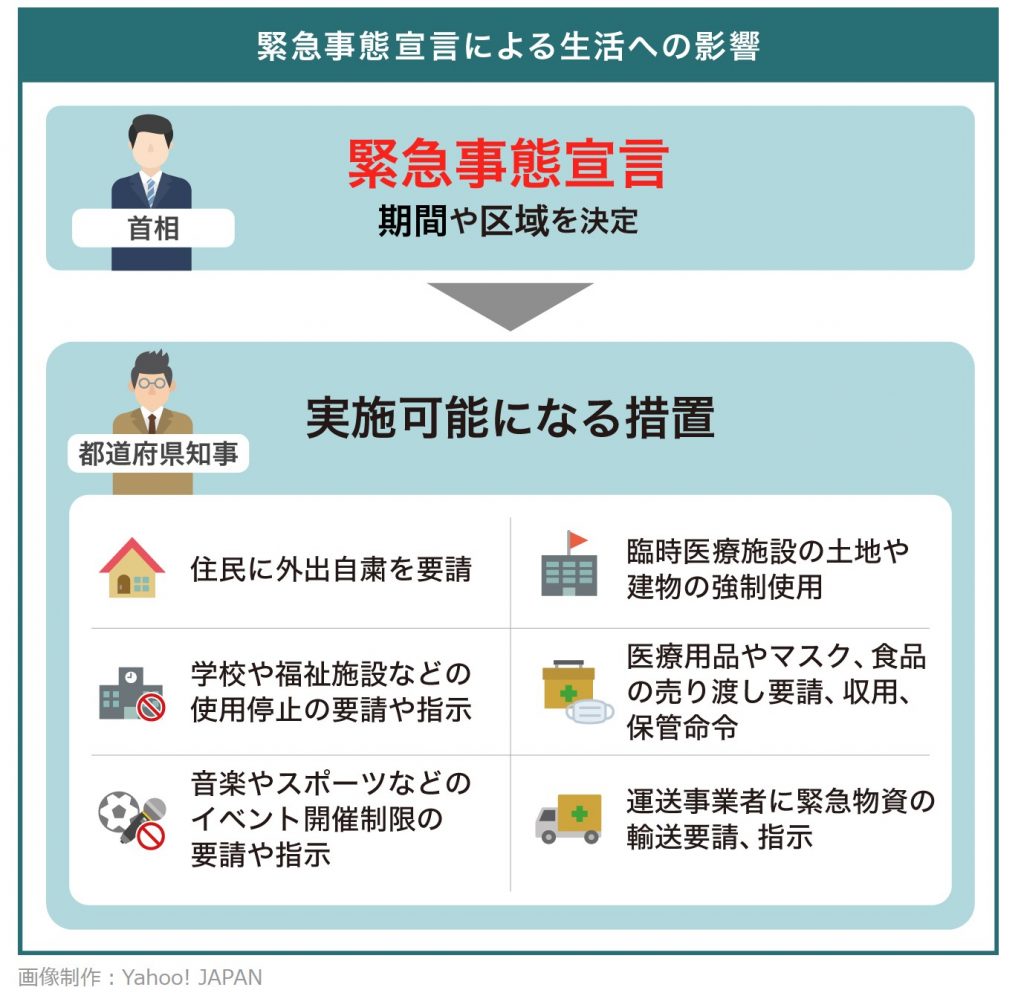

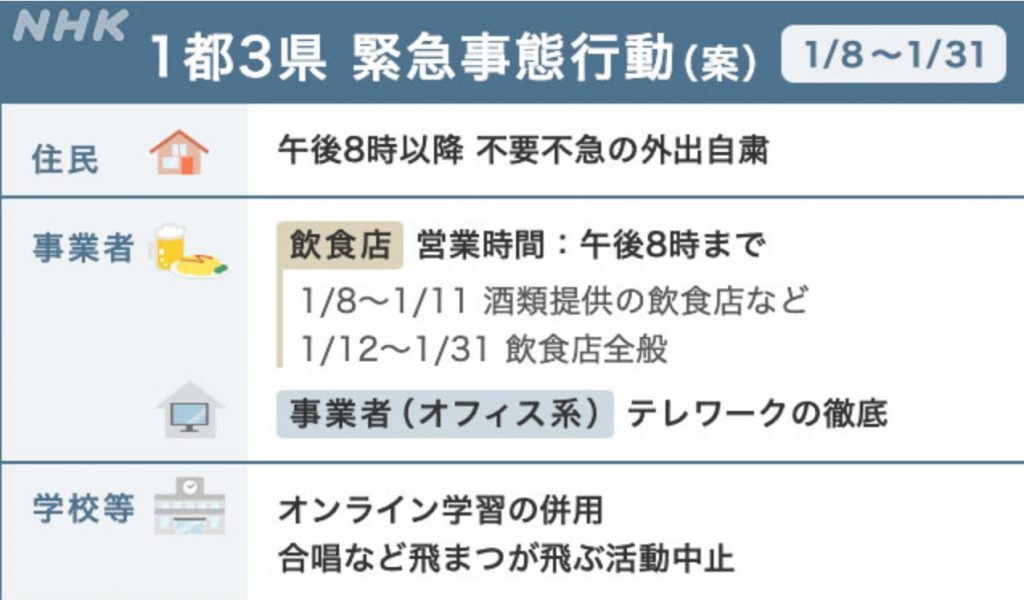

しかし、やはり今日のトピックスは緊急事態宣言の再発令ですね。

私は恐らく発令はないのではと思っていたのですが、新規感染者数の急激な増加、変異種の確認などが重なり、検討されたものと思います。

緊急事態宣言、9日にも再発令 1都3県、対象「限定的」―1カ月間軸・新型コロナ

【独自】緊急事態宣言 早ければ木曜に 東京、千葉、埼玉、神奈川 1都3県で

1都3県「緊急事態行動」8日から要請へ最終調整 外出自粛や時短

報道が先行しており、正式に緊急事態宣言が発令され、東京都の方針が固まるまで注視しなくてはなりませんが、

今週中に再宣言の方向で調整に入っているようです。

映画館や劇場などは休業要請の対象とならない方向。小中学校の一斉休校はせず、16日からの大学入学共通テストは予定通り実施される。

気になるのはやはりこの点です、休業要請の対象、また小中学校の一斉休校の有無。

休業要請を行い、飲食店の営業を20時までとするのであれば、しっかりとした休業補償もセットにするべきです。ただでさえ区内飲食店業界の状況を見ていると1カ月でも相当に苦しい状況です。

また、保育施設や学童クラブの対応についてもすぐに情報が入り次第お伝え致します。

緊急事態宣言が発令された場合、東京都においては、

・20時以降の不要不急の外出自粛の要請

・飲食店等に対する営業自粛の要請

・学校や福祉施設に対する使用停止の要請・イベント開催制限の要請

主にこれらの要請が再び課せられる、または強まるものと思われます。

中央区の方針については、前回の対応と同じく、基本的には東京都および国の要請に従うものと思われます。

対応方針が決定次第、改めて情報共有致します。

また、新型コロナウィルスのワクチン接種が2月下旬を目途に開始される、との報道もありました。

これまでの報道、国の指針によりますと、

国からワクチン接種券が、各世帯に配布されます、その上で優先順位をつけ(高齢者や医療関係者等が優先)、順次ワクチン接種が開始されると思われますが、

中央区においては、例えば保健所等での集団接種になるのか、各医療機関で受けられるのか、など詳細がまだ決まっておりません。

こちらも分かり次第お伝えいたします。

ちなみに中央区議会は例年、1月は休会であり、2月に入らないと委員会すら開催がされません。

しかし、昨年の4月にも同じことを言いましたが、このコロナ禍の中だからこそ議員は働くべきです。

区民の方々の不安を解消するためにも、沢山の声に耳を傾け、情報を発信するべきです。

しかし、この新型コロナウィルスのワクチン接種が2月下旬から始まるとすると、関連予算は1月中に出さなくてはならず、このままでは区長の専決処分として予算が通ることになるでしょう。

区議会として、しっかりとした対応がなされるかを審議するため、臨時会の開催等を含め、どのように対応が出来るか考えるべきであると思っています。

何れにせよ、最新の情報が入って来次第お伝えします!!

それでは!!!!