こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

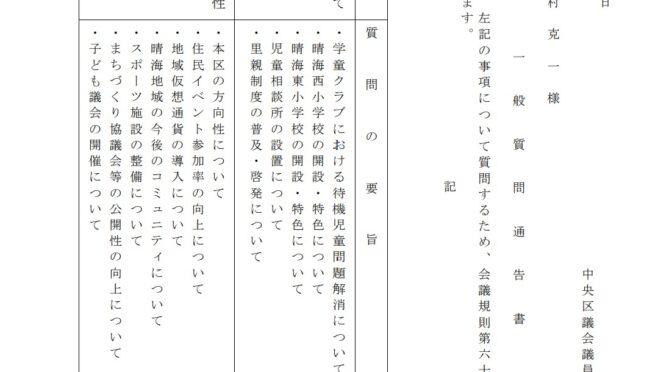

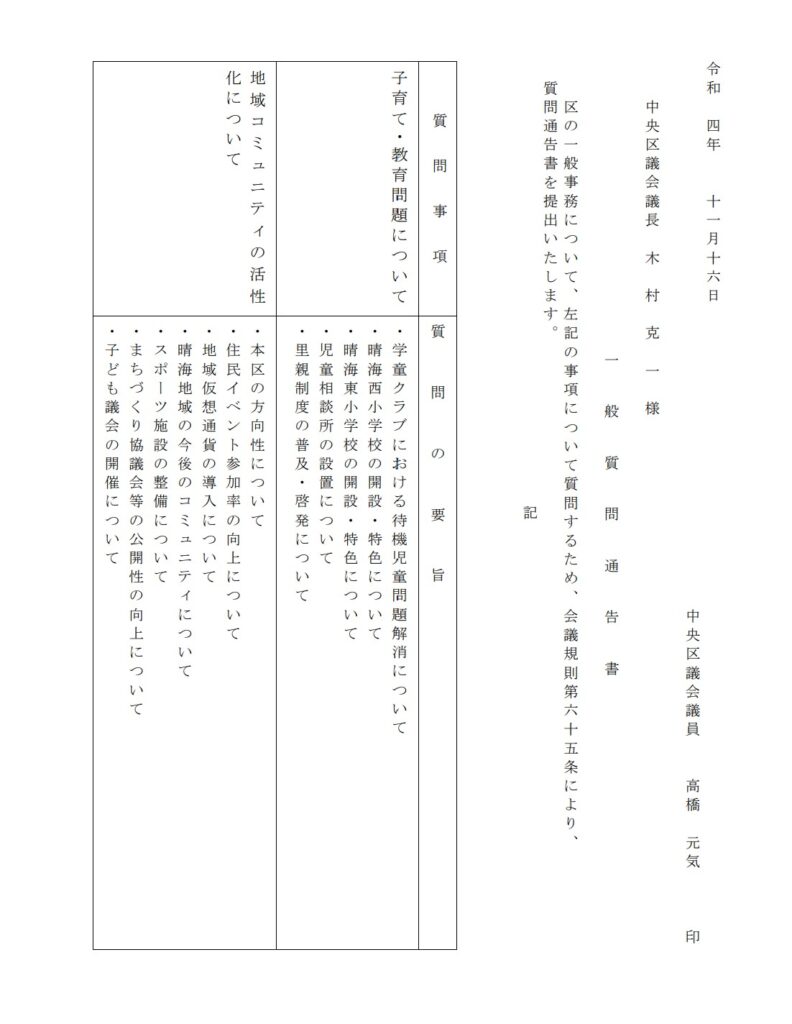

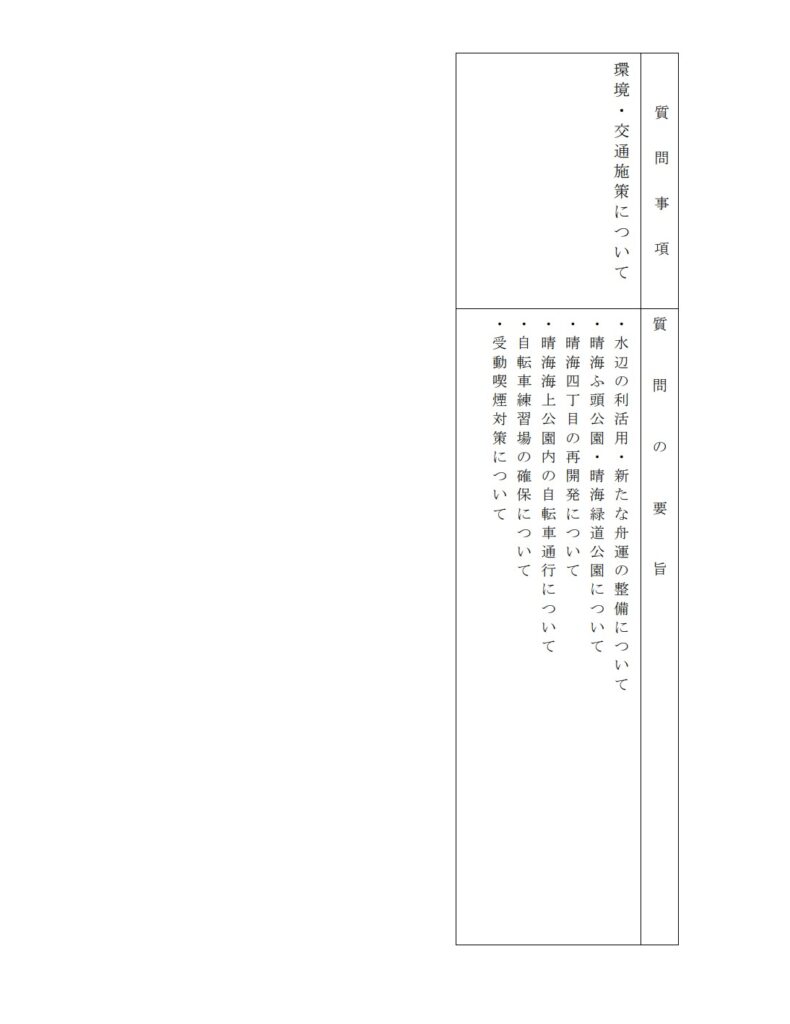

私の9月一般質問の続きです。

【英語教育について】

日本人は外国語を話す力が、他国と比較して低いと言われます。英語能力指数を示すEF EPIによると、2022年の日本の英語能力のランキングは111カ国中80位で、能力レベルは「低い」と評価されるなど、改めて課題が浮き彫りとなりました。韓国は36位、中国は62位です。その背景には、日本は文法や読み書きを完璧にすることを目指し過ぎており、英語を実際に使う機会が少ないという点が挙げられています。文法を教えるよりもスペルを正しく書く事よりも、英語を使ってコミュニケーションをしたいというモチベーションを育てること自体が大切であると思います。

2020年から始まった小学校の英語教育必修化により、子ども達の英語力は上がってきたと感じる一方で、英語を使ったコミュニケーションの機会がどこまで確保されているかを伺いたいと思います。

本区においては、国際教育推進パイロット校に指定する常盤小学校の取り組みを中心としていると思われます。英語で話す授業の充実、オーストラリアのサザランド市から来た中学生との交流はまさにそのコミュニケーションの機会を重視されたものかと思われますが、更なる英語体験学習、機会の充実についてはどのようにお考えでしょうか。

Q10.例えばコロナ禍で中止となってきたサザランド市への海外体験学習に留まらず、日常的にタブレット端末を活用して現地の中学校と共同学習が実現出来ないでしょうか、本区のお考えをお聞かせください。また、港区においては区が負担した上で、修学旅行先を海外とすると発表がされましたが、日常的に現地の児童生徒との交流が実現し、海外で友達が出来るのであれば、その海外の友達に直接会いにいくことは大きなモチベーションともなりえます。本区における海外留学・修学旅行についての考えをお聞かせください。

A.様々な機会を通じて外国語に触れることは大切である。現地中学校との共同学習については、姉妹都市であるサザランド市とのオンラインを通じた学校間交流について検討してきたが、先方の受け入れ体制等の関係により実施に至らなかった。海外への修学旅行については現在考えていないが、引き続きサザランド市との海外体験学習に加えて東京グローバルゲートウェイにおける体験活動を実施していく。

Q11.また併せて質の高い英語本、外国語本の充実についてもお伺い致します。区民の方々からも多く要望があります、新設された本の森ちゅうおうや晴海に出来る新しい図書館を中心に、英語本の更なる充実を図って頂きたいと考えます。現状で、区内で外国語本は何冊確保されているのか、今後の展望も併せてお聞かせください。

A.現在、区立図書館三館において、外国語で記載された書籍は令和5年3月末時点で8535冊であり、その過半は英語本。区民ニーズの高まりと共に毎年増加させる。また、保護者の声も多かったことを踏まえ、外国語による資料・行事の充実を新規事業に掲げている。今後も、令和6年7月の晴海図書館の開設に併せて英語を含めた外国語本の蔵書を充実させる計画である。

Q12.また、地域で外国語を教えていくという考えも重要です。専門的知識を持つ住民が積極的に教えていける環境の整備も必須であると考えます。中央区として地域ボランティアを募集し、学校教育現場で活用するなど、地域住民の方々のコミュニケ―ションを促進し、英語力を高めていくべきであると思いますが、考えをお聞かせください。

A12.本区においては教員だけでなく外国人英語指導助手を全小中学校に配置し、英語授業の充実を図っている。その規模においては、小学校が延べ約2700日、中学校が延べ約760日配置されていることから、この規模に応じた地域ボランティアを募集し実施することは困難であると考えている。

【いじめ問題について】

先日のニュースで、フランスではいじめの加害者への対応を厳罰化し、校長および自治体の首長の判断によりいじめ加害者を別の学校へ強制的に転校させる事が出来るようになったと取り上げられました。社会的にネットを通じたいじめも拡大する中、中央区においてもいじめの件数は増えています。

令和2年度に小中学校併せて150件であったところ、令和4年度は347件となりました。いじめは犯罪です。叩かれる、蹴られるという暴行や金品を取られるといった行為以外でも、嫌なことや恥ずかしいことをされたり、させられたりする、冷やかしやからかいも犯罪となりえます。子どもの権利条約の基本精神に照らしても、いじめは犯罪であり、やってはいけないことであると強く訴える必要があると考えます。

私が令和2年11月10日区民文教委員会でいじめ問題について取り上げた際には、中央区においては学校がいじめを認知したら、学校いじめ対策委員会を開き、場合によっては加害者を出席停止にする等の措置を講ずるとされている一方で、実際の出席停止件数はこれまで0件であると回答がありました。被害者救済の観点からどのような対応を行うのかはケースバイケースであると理解しておりますが、本区においてもより厳格に対応を行っていくべきであると考えます。

Q13.そこでお伺い致します。本区におけるいじめの件数と加害者への出席停止の件数、またいじめ加害者、被害者に対する対応の考え方について改めてお伺いさせてください。

A14.昨年度の本区におけるいじめ認知件数は347件で、出席停止の措置は行っていない。いじめ問題への対応については、中央区いじめ総合対策にも基づき、被害を受けた児童・生徒には安全確保と不安解消に繋がるよう、1人1人の思いに寄り添い、心身の安全を守ったうえで登校が出来るように取り組んでいる。必要に応じてスクールカウンセラーとの面談等により心のケアを行っている。

まあた、加害の児童・生徒には、いじめをやめさせ、再発を防止するため、学校いじめ対策委員会が長期的な視点に立った対応方針を定め、組織的・継続的な指導を行うとともに、家庭や関係機関と連携し、経過観察など必要な対応を行っている。

【学校評価の手法について】

区立学校の課題改善のため、外部評価、内部評価を実施する学校評価システムは、本区における教育の要であるとも言えます。一方でその手法については、改善の余地があるのではないかと考えます。

令和3年12月9日の区民文教委員会にて私から学校評価の手法について伺ったところ、保護者アンケートにおいて、児童のアカウントから保護者がフォームによって学校に提出するといったことがされていた学校があり、児童のアカウントで保護者が学校評価を提出してしまうと、匿名性が担保されていないという問題を取り上げました。

その中で学校評価の保護者アンケートは自己評価の参考資料ではあるが、必ずしも匿名である必要はなく、むしろ個々の保護者を特定した上で説明、相談に乗るために記名をお願いしているとの事でした。

しかしながら文部科学省の学校評価ガイドラインにおいては、学校評価におけるアンケート等の実施に当たっては匿名性の担保に配慮するべきとの記載があります。記名式のアンケートでは正直に答えられないため無記名で出したいが、アカウントで特定されるため意味がないとの保護者の方からのお声もありました。そこで改めてお伺い致します。

Q14.中央区は学校評価システムを如何に活用し、成果を上げているか改めて教えてください。また、国の学校評価ガイドラインにおいては保護者アンケート、児童アンケートの匿名性の担保が要求されていますが、本区においても出来る限り匿名性を担保すべきであると考えます。本区の考えをお聞かせください。

A15.学校評価は、子ども達がより良い教育を受けられるよう各学校において教育活動等の成果を検証し、学校運営の改善に活かす取り組みである。各学校では自己評価及び外部評価の結果を分析し、課題に対して改善策を加え、次年度の教育課程等に活用している。また、保護者や地域に説明することで理解を深めながら教育水準の向上と保証が図られている。

アンケートについては、頂いた意見によっては意図を確認する必要もあることから、記名欄を設けているが、保護者の希望により無記名で提出することも可能としており、匿名性の担保は図られている。

【再質問】アカウントの紐づけが義務付けられているのであれば、匿名性が担保されていないのでは?その点もっと詳しく

A.認識している限りにおいてはURLに入れば回答出来ると聞いている。従ってアカウントに入らなくても回答出来るため、氏名欄に氏名を記載しない限りは匿名性は担保されていると考えている。

本一般質問はどちらも中央区の将来への投資という側面から区の回答を貰いました。

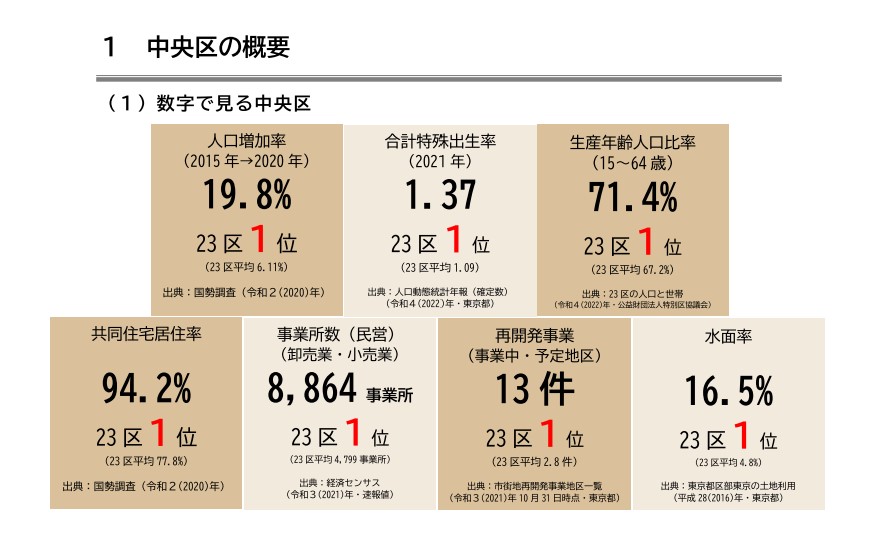

晴海地区のまちづくりにおいても、教育においても、人口増加を続ける中央区にとっては区民の皆様の大きな関心事になります。

少しでも中央区の未来を明るく出来るよう、引き続き議員として活動して参ります。