こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

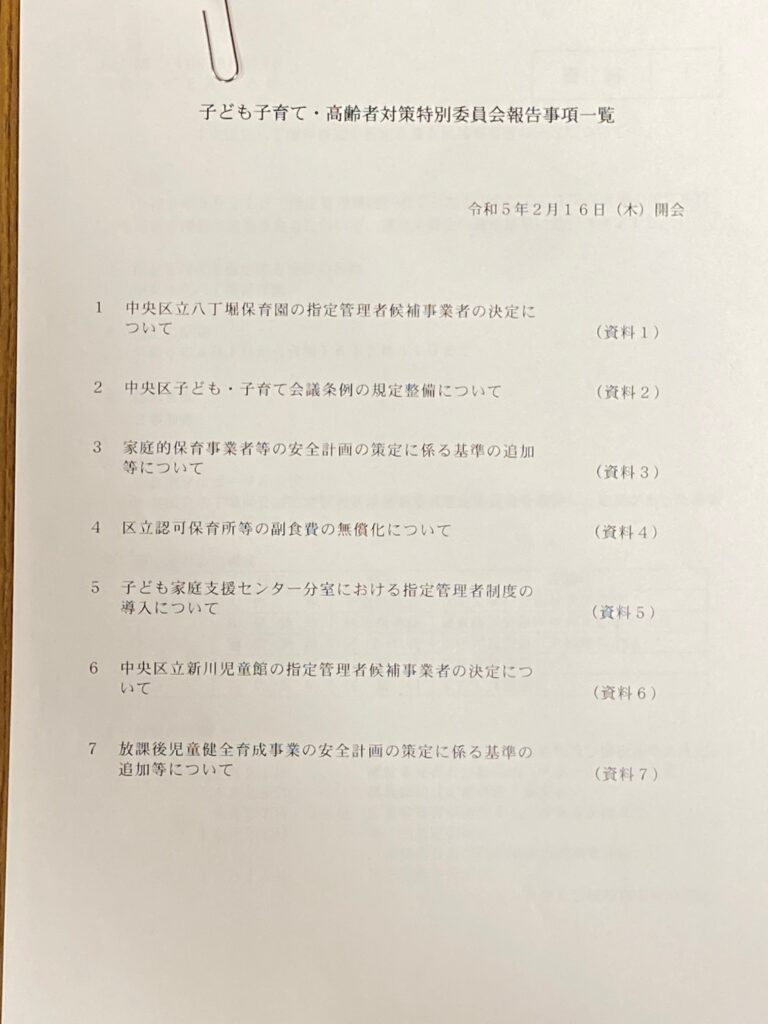

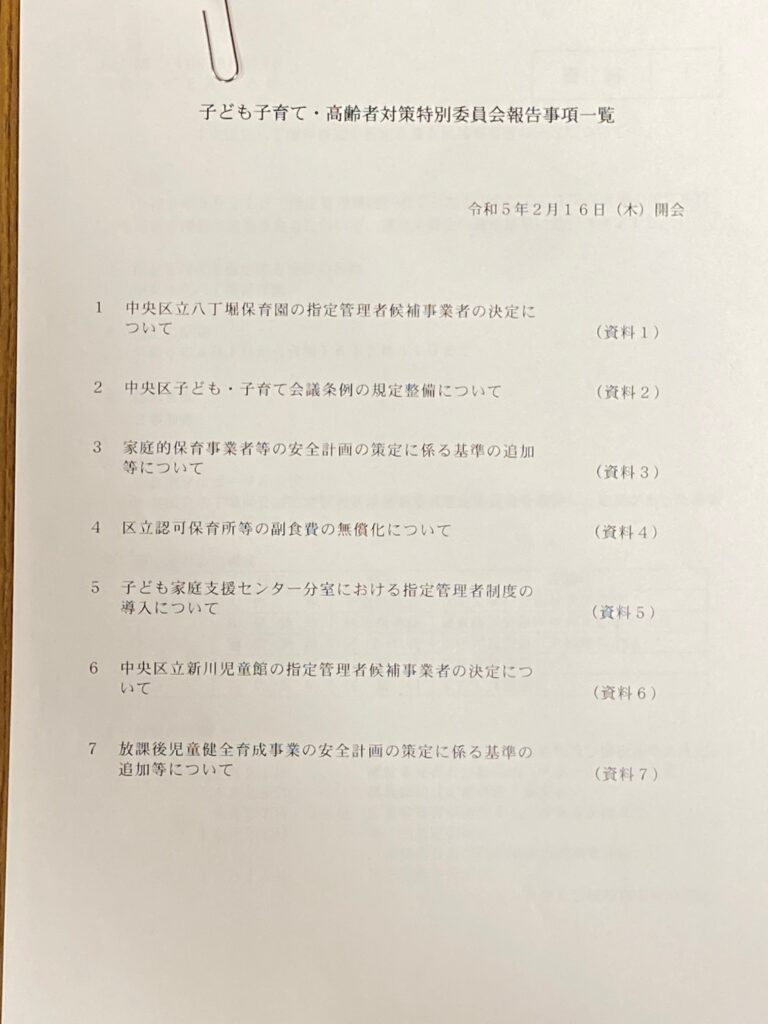

本日は所属する子ども子育て高齢者対策特別委員会が開催され、委員として質疑を行いました。

これまでと同様、区民の皆様から寄せられたご相談やご要望を元に質問を構成しています。

私の質疑は以下の通りです。

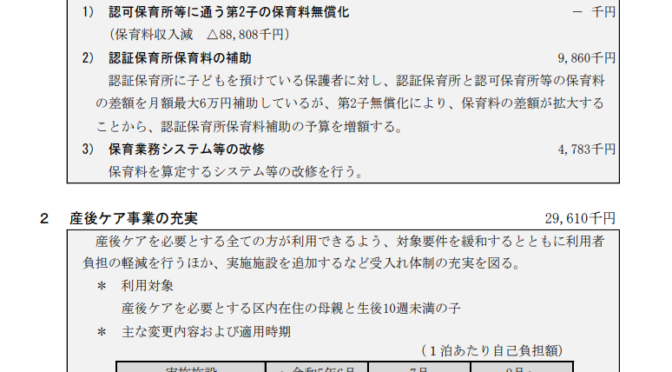

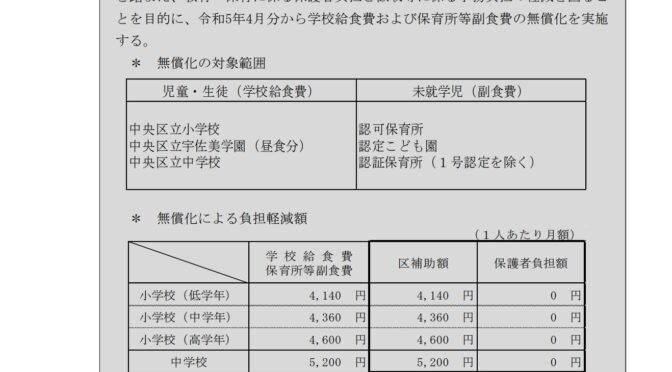

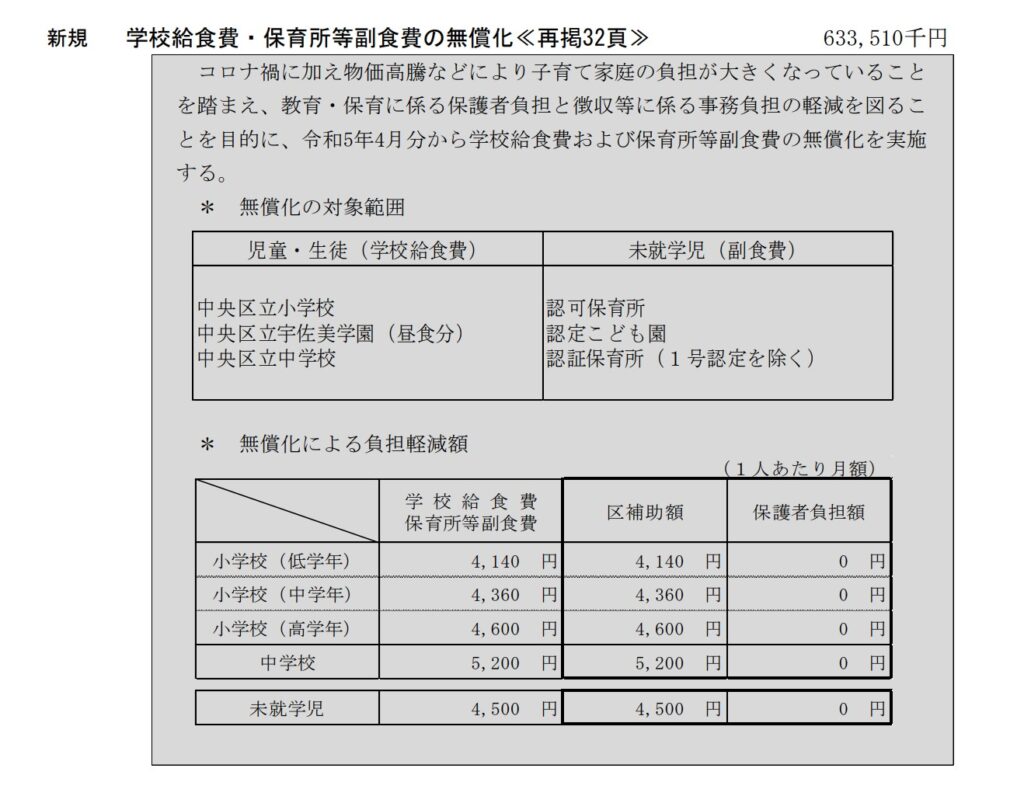

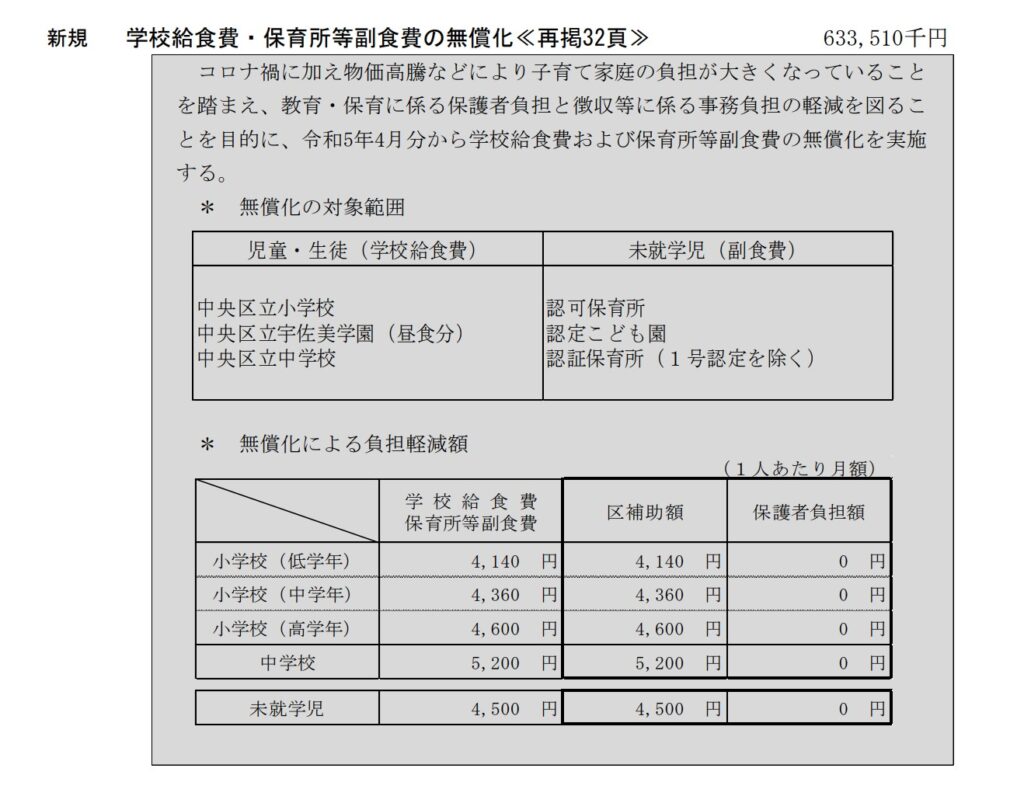

【学校給食費・保育施設副食費の無償化について】

Q.学校給食費・保育所等副食費の無償化(所得制限なし)については、多くの区民の方々から好意的に受け止められている。私もこれまで要望してきた通り評価をしている。

一方で、その恩恵を受けられない世帯もあるという事を忘れてはいけない。例えば子どもにアレルギーがあり給食の提供を受けられないご家庭への補填。同じ給食を食べられないだけでなく、外食やお惣菜、冷凍食品も使えず、お弁当においてはオーガニック食材や調味料も限定せざるを得ず、食費が相当高くなってしまうご家庭もある。コロナ禍における物価高騰が今回の施策の理由であるが、教育の無償の精神からはこのようなご家庭の声に少しでも応えるための施策も併せて検討するべできは?

併せて、現在中央区では区立幼稚園においてはお弁当が基本であり、給食が提供されていない。結果ますます幼稚園の人気が無くなってしまうことに対する懸念から、幼稚園における給食の提供における現状の課題について。

A.本事業はコロナ禍における物価高騰の影響を受ける子育て家庭の負担を少しでも軽減し、徴収にかかる事務負担の軽減を図るために検討を進めているものであるが、区内においては様々な状況で困っているご家庭があることは認識している。どこまでサポートをしていくか、国や東京都においてここに来て様々な施策が動き始めている中、区の状況を踏まえてその動きを見ながら総合的に検討する必要がある。その上でまずは給食費・副食費の無償化から始める。現状において出来ることを来年度に向けて総合的に検討する。

幼稚園における給食の提供については、様々な議論が必要である。未就学児においては咀嚼をする力が弱く、アレルギーに敏感な子どももいる。そのため小中学校と同じラインで作ることは困難であり、別のラインを新たに設ける場合はスペースが足りない。一方で他区においてはお弁当の配給にて対応している例もあり、何れにせよ保護者が選択出来るように、導入が出来るかどうかも総合的に検討していく。

Q.対象として漏れてしまうご家庭も含めて、大きく支援していくことを期待します。続いて、給食費・副食費の無償化は大きな一歩ではあるが、教育課程においては様々な費用負担がご家庭にかかる。例えば、防災頭巾などや制服などの区の指定品については、これらを出来る限り支給、または負担を軽減する施策なども検討して良いのではないか。教育委員会においては、区の負担と家庭の負担の線引きをどのように引いているか?

A.学校の指定品については、子ども自身のものとなるものについては、基本的には家庭負担をお願いしている。

⇒子どもは成長が早く、子ども自身のものとは言ってもすぐに買い替えも必要となる。総合的な家庭負担軽減の検討を要望する。

【コロナ5類引き下げによる黙食対応、部活動の完全解禁など】

Q.昨年末も同様の質問をしたが、学校給食時における黙食対応について、以前は受験シーズン前とのこともあり、原則学校側で判断という回答だった。コロナの5類への引き下げを見据えて、改めて教育委員会の方向性として、通知を出すべきでは?

また、マスク着用や制限されていた部活動の自由化、イベント等を全て日常に戻すべきとも思うが方向性は?

A.黙食においては学校側の判断に任せているが、給食の時間が20分から10分に短縮され、食に向き合うという点においては効果もあったと認識している。また、休み時間に思いっきり遊びたいという声もある。部活動については屋外などにおいてはマスクを外して良いということ、基本的な方針は既に周知しているとおりであるが、国や東京都からの方針や通知が届き次第改めて周知していく。

⇒黙食においては給食の時間がつまらなくなったという声も聞かれる、子ども達の声にも耳を傾けるべき。また、5類変更後は以前の日常に戻せるよう、教育委員会から積極的に学校側に通知を出すべきである。

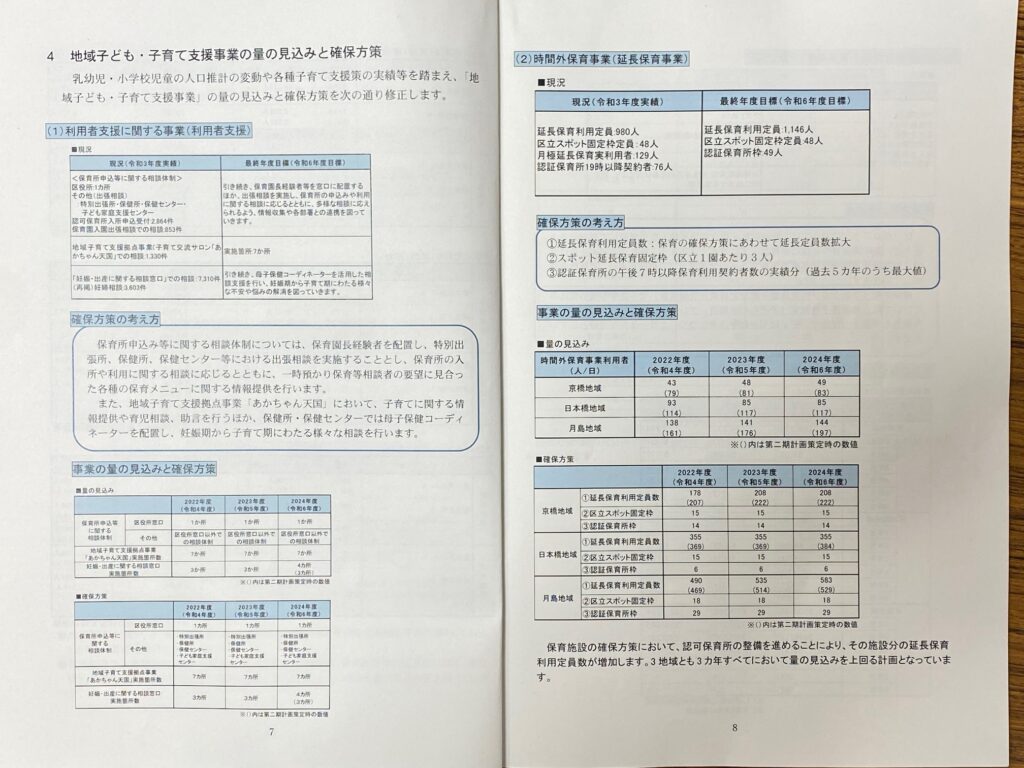

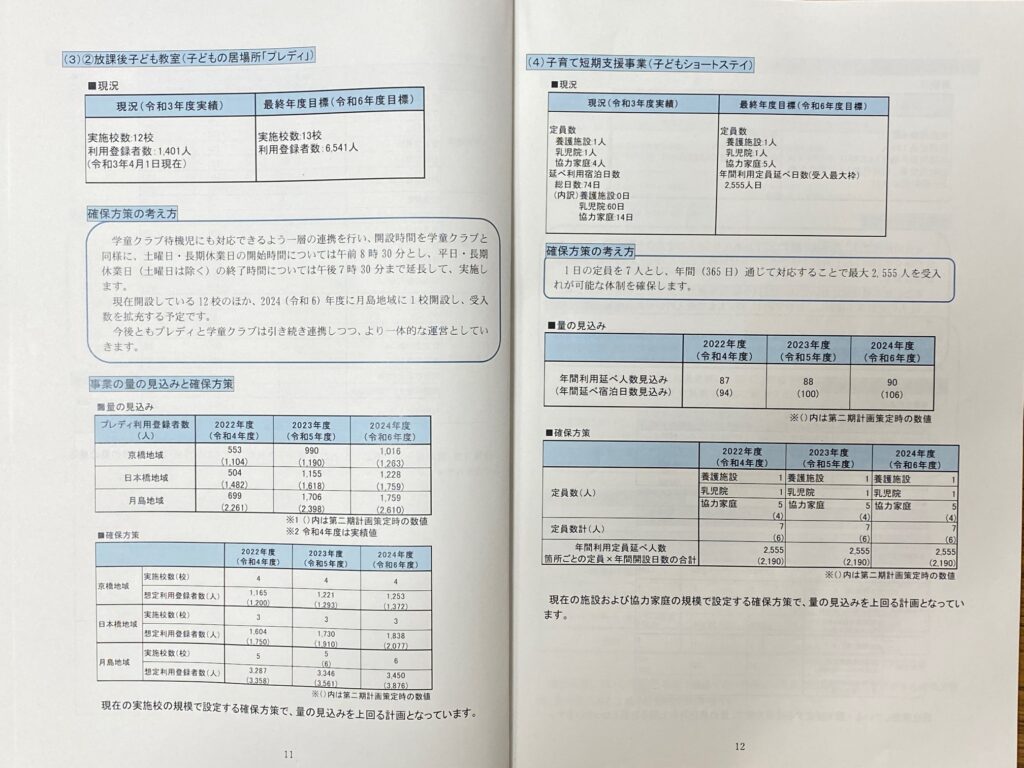

【保育施設における休日保育の拡張について】

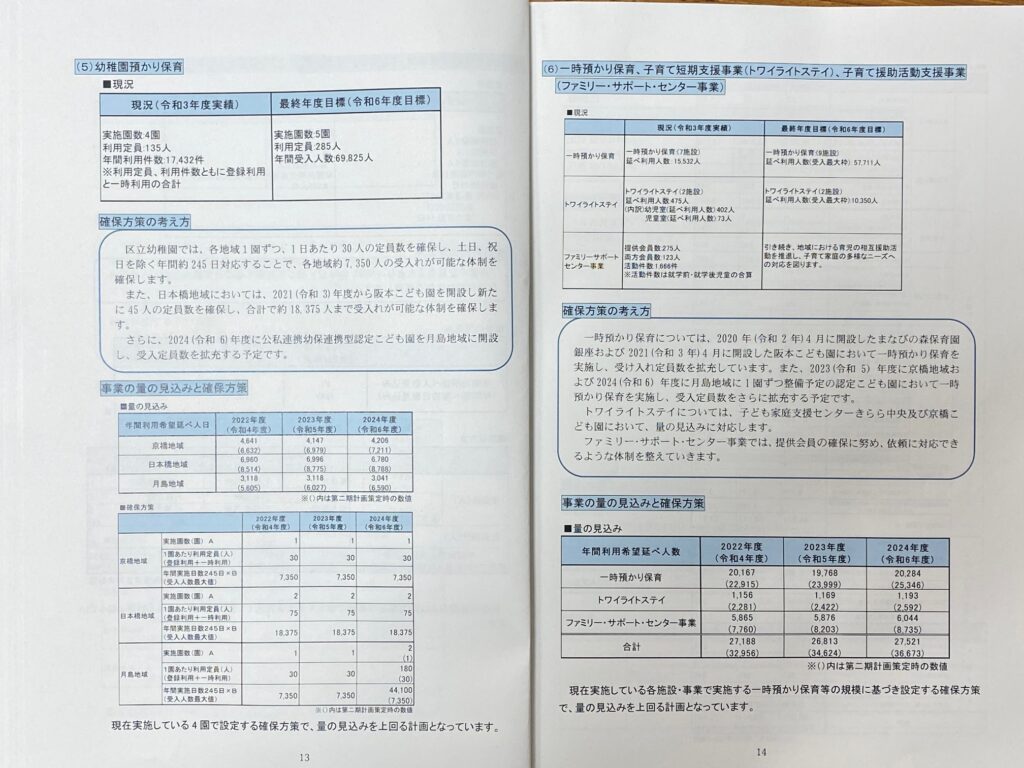

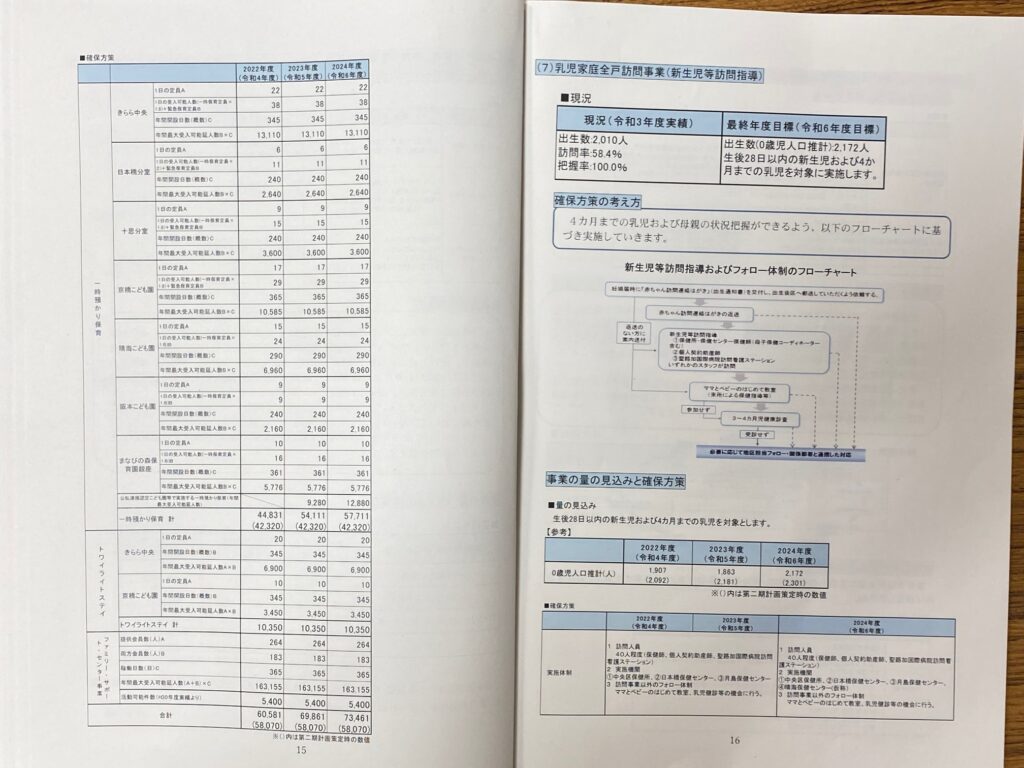

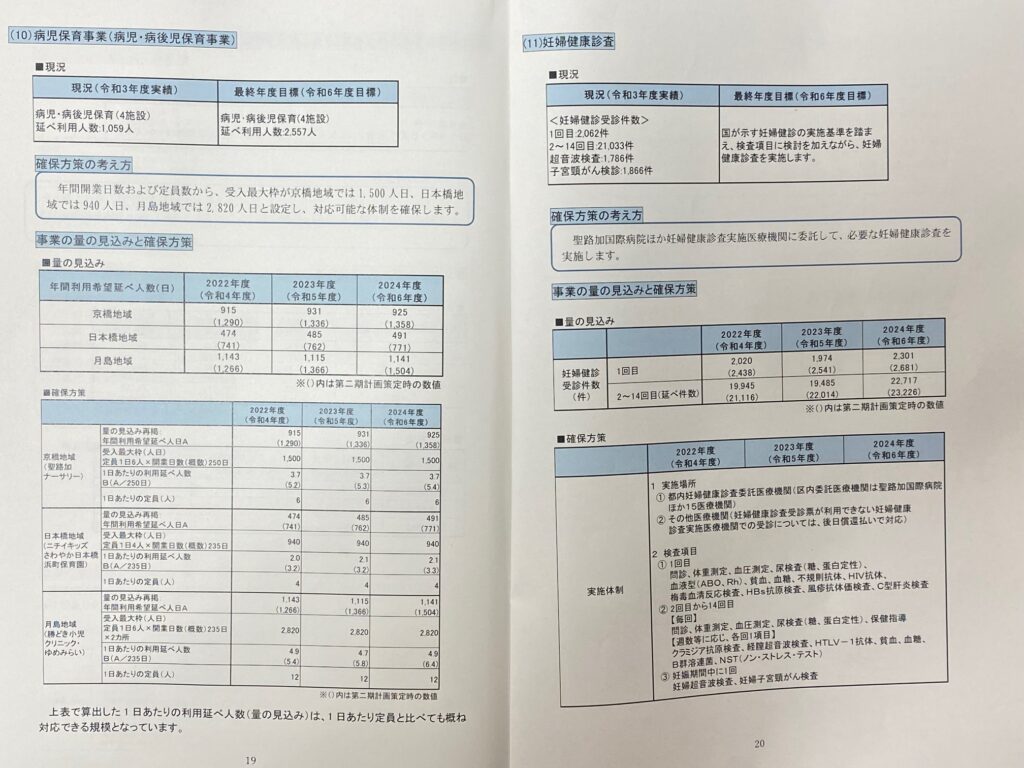

Q.中央区においてはテレワーク等含めて多様な働き方をしている区民の割合は多く、特に休日保育に需要がある。一方で一部の区の認証施設・認可外保育施設において休日も一時保育の受け入れをしているとあるが、実際に電話すると人手不足などの影響でやっていないなど、実質的に稼働していない。例えば渋谷区においては、休日保育の枠を確保し、休日保育料金の助成制度(原則無料)まで整備している。

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kodomo/hoiku/hori.html

待機児童の解消後は病児病後児保育や休日保育・一時預かりなどにその枠を充当し、様々なニーズに応えていくべきであると考えるが、休日保育等の現状は?

A.休日保育のニーズは認識している。中央区においては認可保育施設、子ども園等5カ所で対応している。定員の空きを一時預かりに転用するにあたっては人員配置などを改めて見直す必要がある。今後子育て計画の改定の中で対応をしていく。

Q,実際に予約が取れないという方が大勢いる、例えば月島地域においてはどちらで対応をしているのか?今後のニーズを踏まえて私立との連携も含めて積極的な対応を要望する。

A.月島地域においては認証保育施設が一カ所と子ども家庭支援センターで受け入れをしている。

【保育施設における事故防止ガイドラインの順守について】

Q.区民の方から、区立保育園において公園で遊ばせる時に対象年齢に満たない遊具を使っていた、子どもの爪が伸びているのに放置するなど、その保育園によってしっかりとチェックをしてくれるかどうか安全性やガイドラインの順守状況に差異がある。節分の豆の誤飲を防ぐなど以前に私も取り上げたことがあるが、改めて各保育施設において、様々な事故防止に関するガイドラインの順守状況を具体的に指導検査の際にどこまで細かく確認をしているか

A.保育の現場においては、日常的に公園に遊びに行くにあたって児童は一目散に遊具に走ってしまう。事故が起きないよう、必ずお散歩マップの中で事前に遊具の対象年齢の確認をするように助言・指導を行っている。事故が起きてしまった場合はそれらの対応がなされているか確認・指導を行い、日常的な巡回指導においてもマニュアル等の整備がなされているか確認をしている。

【子育てアプリによる保育施設入所の結果通知について】

Q.保育園の内定結果通知の郵送対応による区民からの不満が問題となっていたが、北区の子育てアプリ「きたハピモバイル」では、施設の検索や電子申請、内定結果通知も一斉に送信出来る。保育指数や順位も分かり、今後の参考にもなる。更に内定者最低指数なども見ることができ、問い合わせが殺到するとも思われる区の担当や保育園の方々の窓口や電話対応も軽減される。また、この後の流れもスムーズにWEBで誘導出来る

役所、保護者ともにメリットのあるシステムであり、郵送にかかる人件費や送料などを加味しても、このように区民の利便性向上のためにアプリやWEBで対応していく必要があるのでは?

https://www.city.kita.tokyo.jp/kitahapi/application.html

A.保育課においては結果を届ける前に細心の注意を払って細かい作業を積み上げていく。またAI導入により正確な入力や確認を行い工数も削減してきた。必要な情報も文章で送っている。実際にアプリやWEBサービスを検討するにあたっては、どんな作業が必要であり、誤送信を防止するための仕組みなど十分な検討が必要である。

⇒文章で郵送する方が私はエラーが発生する可能性が高いと思っている。区民のニーズを第一に考え、他区の事例も参考に積極的に検討す料要望する。

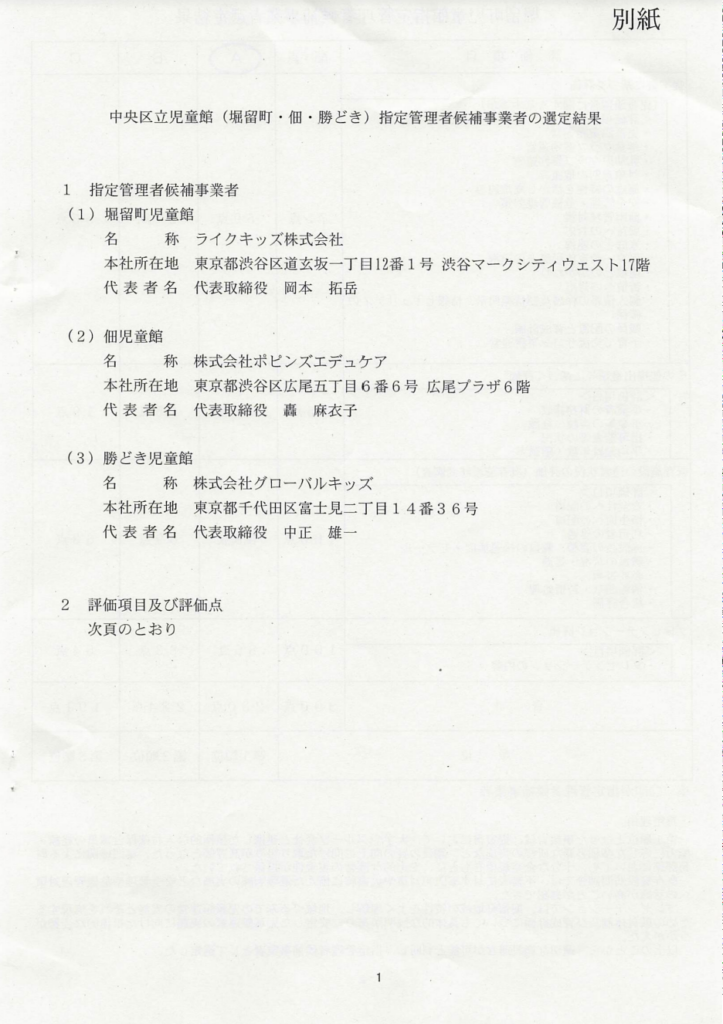

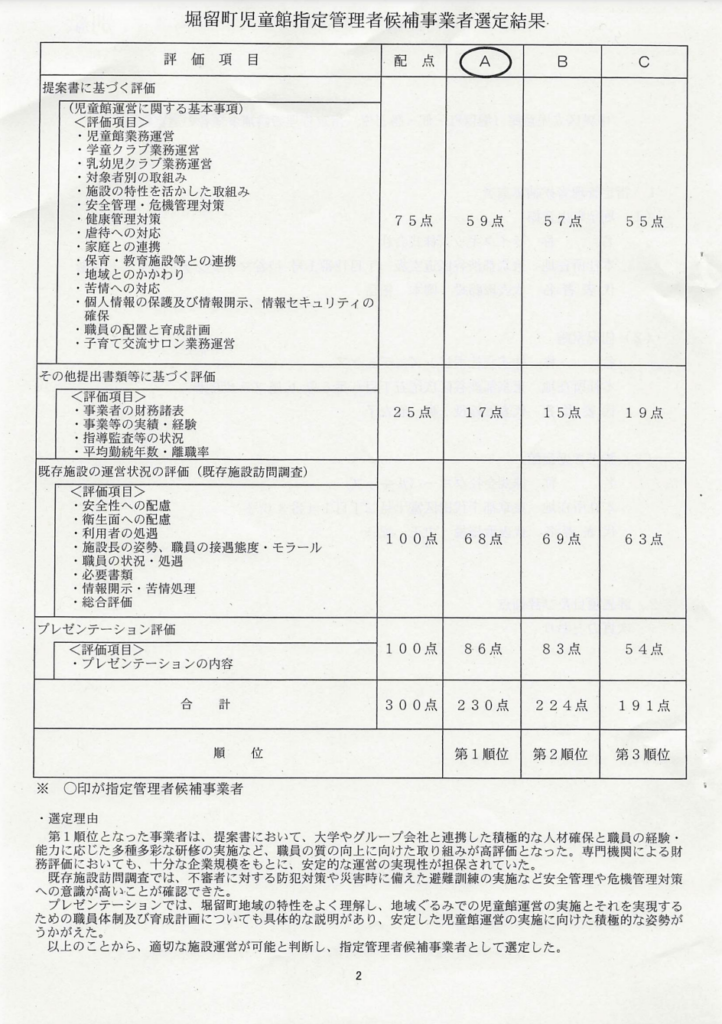

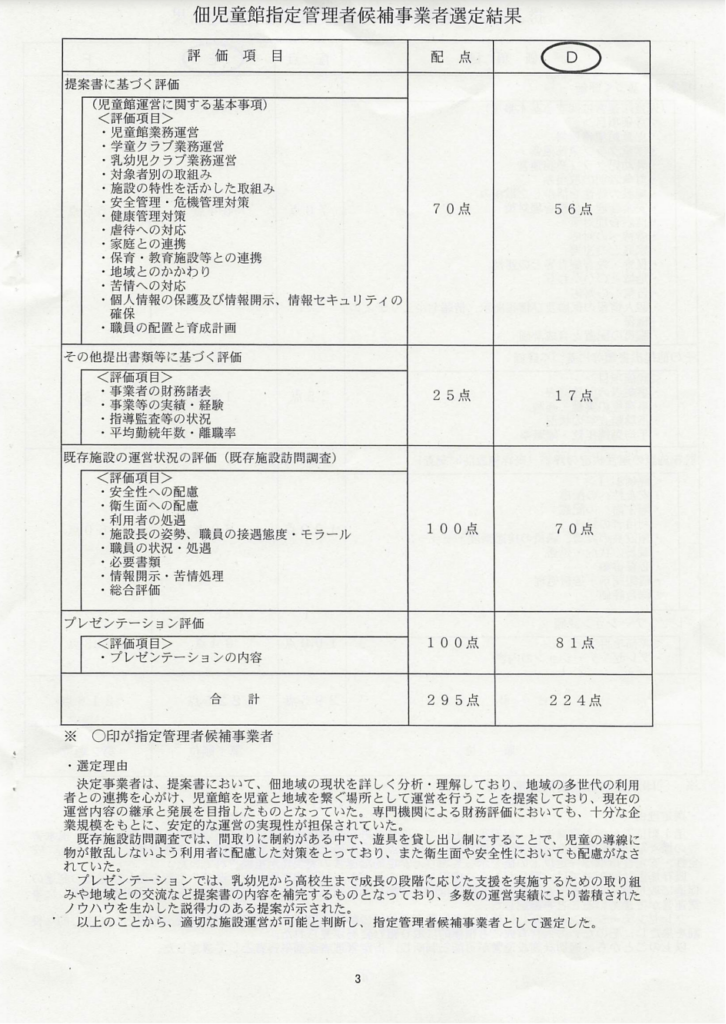

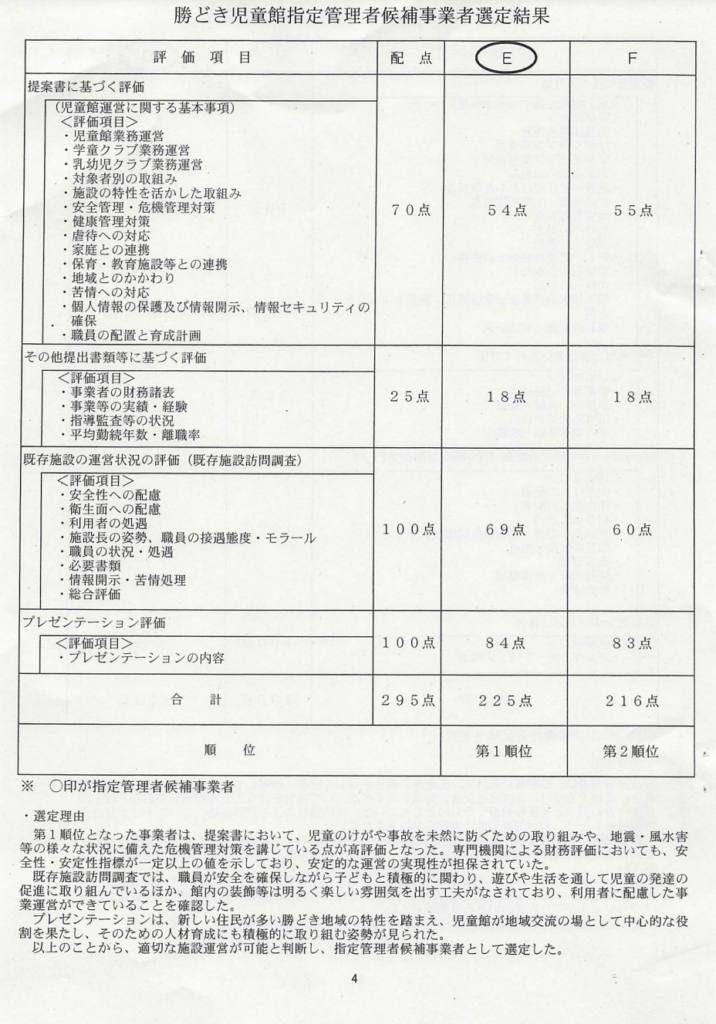

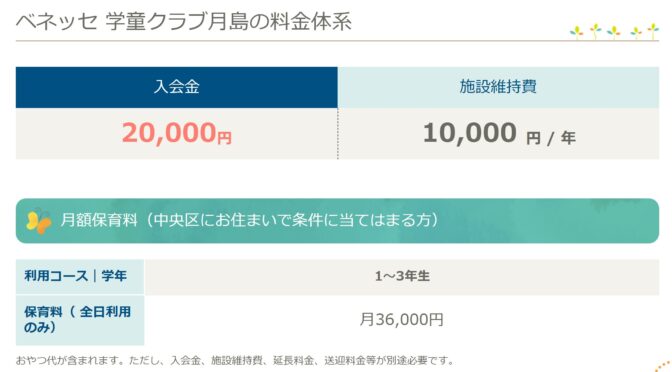

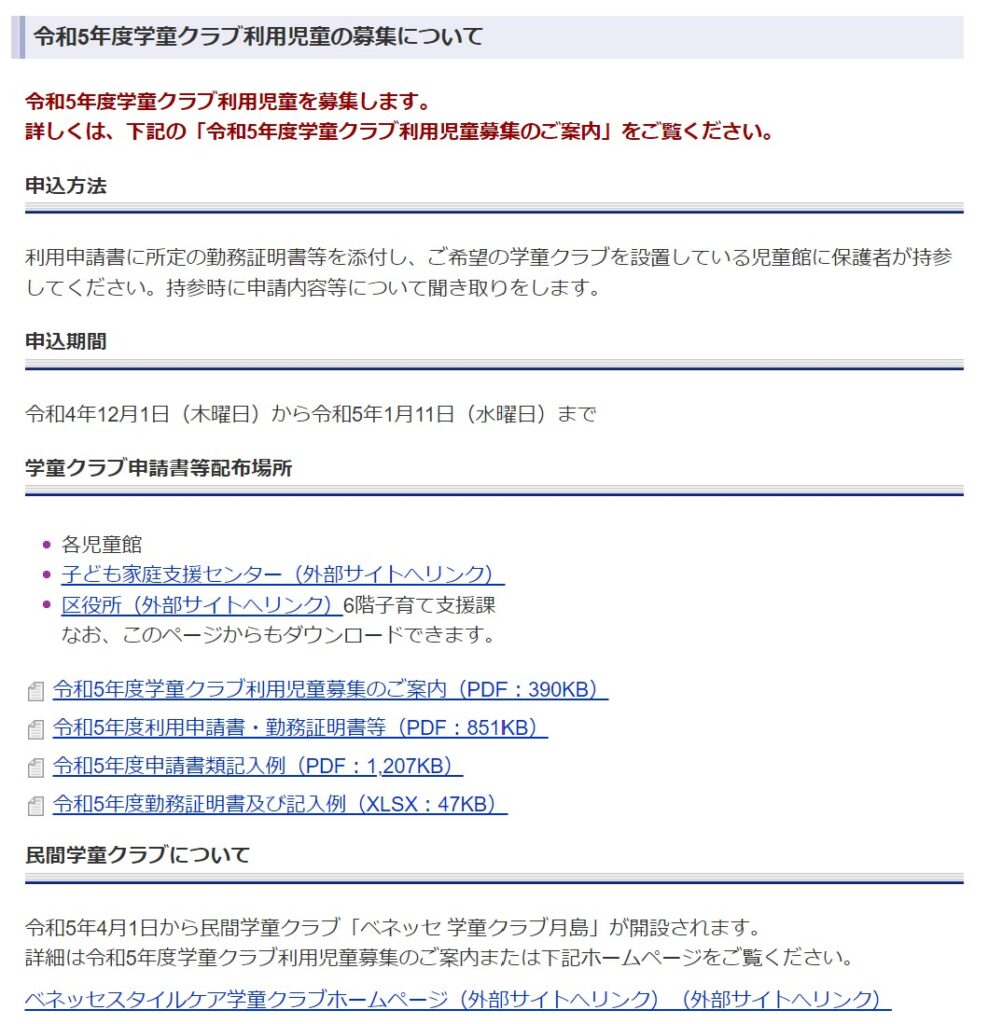

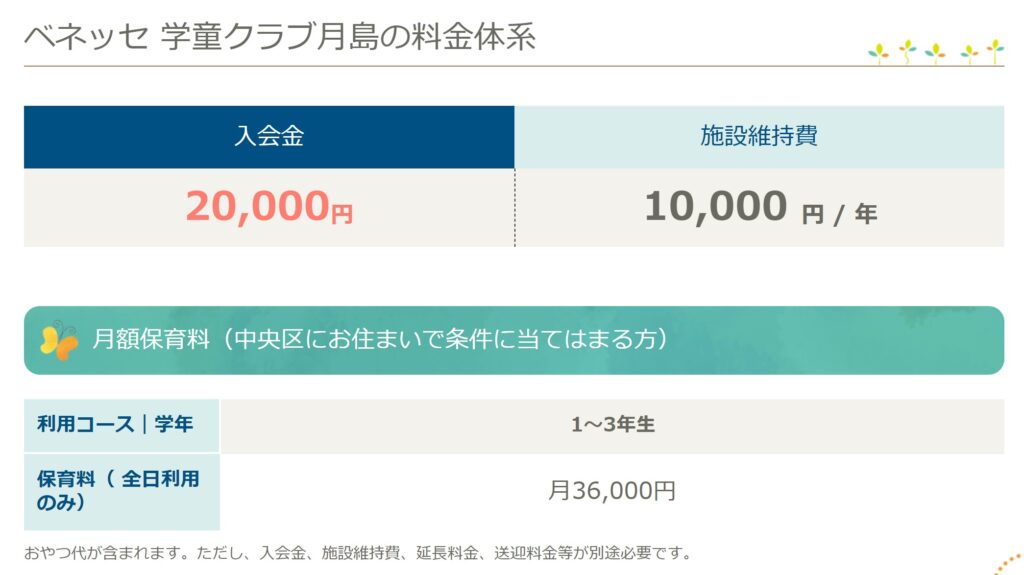

【児童館・学童クラブにおける質の向上について】

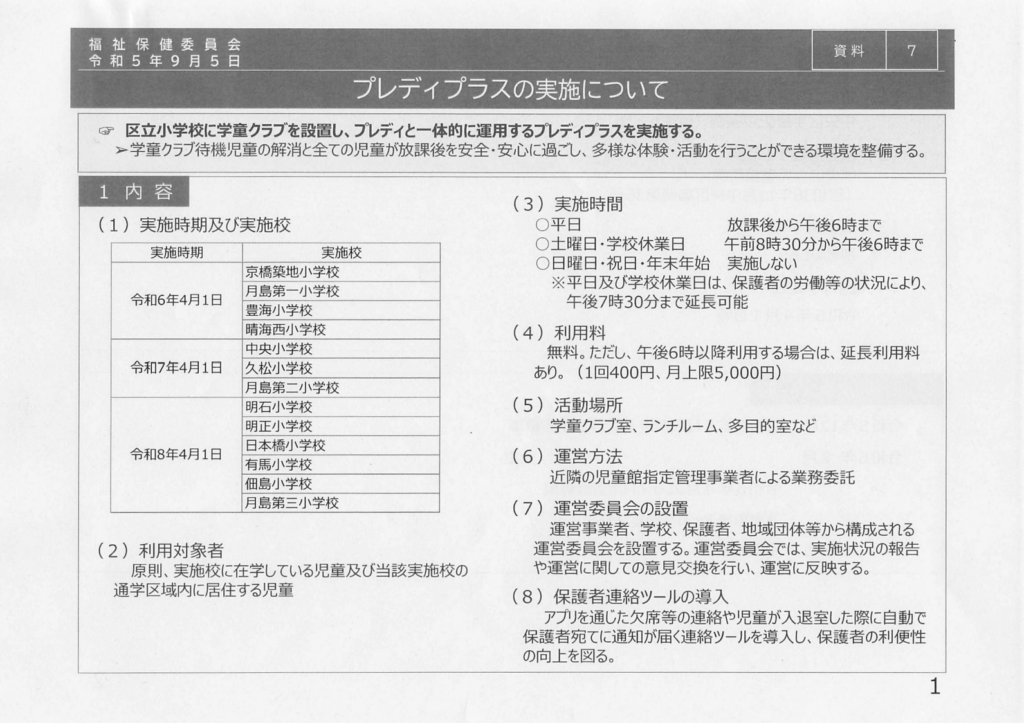

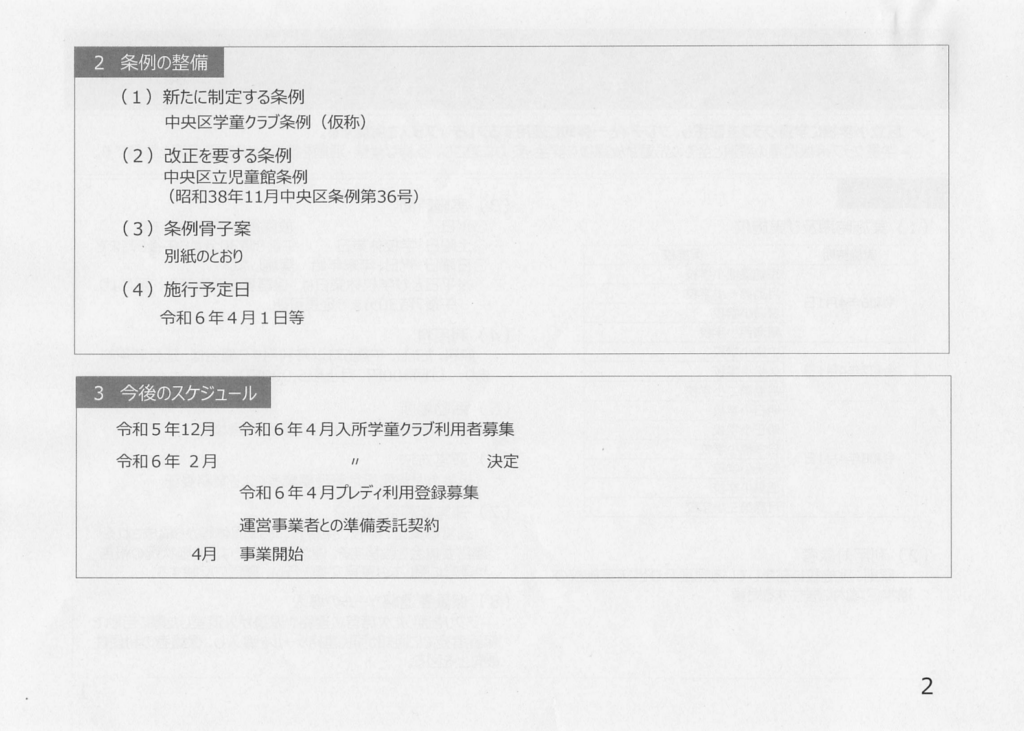

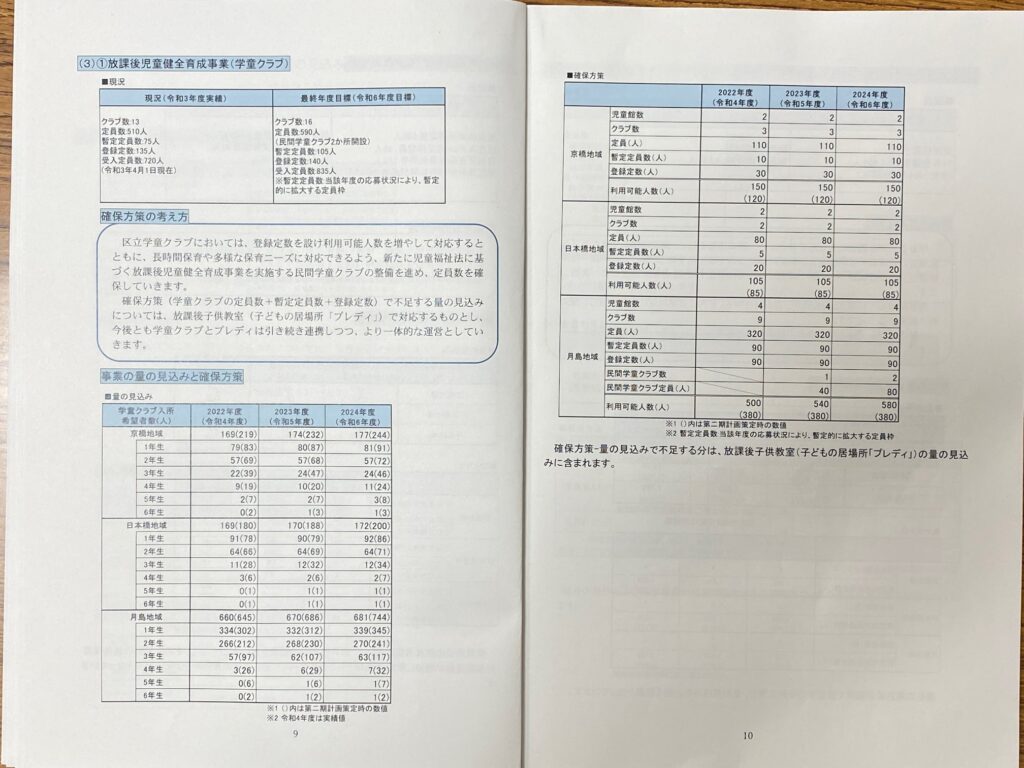

Q.まずは学童クラブにおける待機児童の解消は急務であるが、一方で利用形態の拡大やプログラムの質の向上も同時に検討すべきである。

例えば、児童館における小学校3年生以上の対応、或いは5時以降の延長利用対応については現状どのように考えているか。

また、児童館のプログラムにおいても、板橋区などは月~金まで毎日プログラムが組まれ、工作したり英語の先生を呼んだり、毎月手形や足形を取るなどと充実していると聞く。児童数が多すぎるというところもあるが、プログラムの向上についてはどのように考えているか。

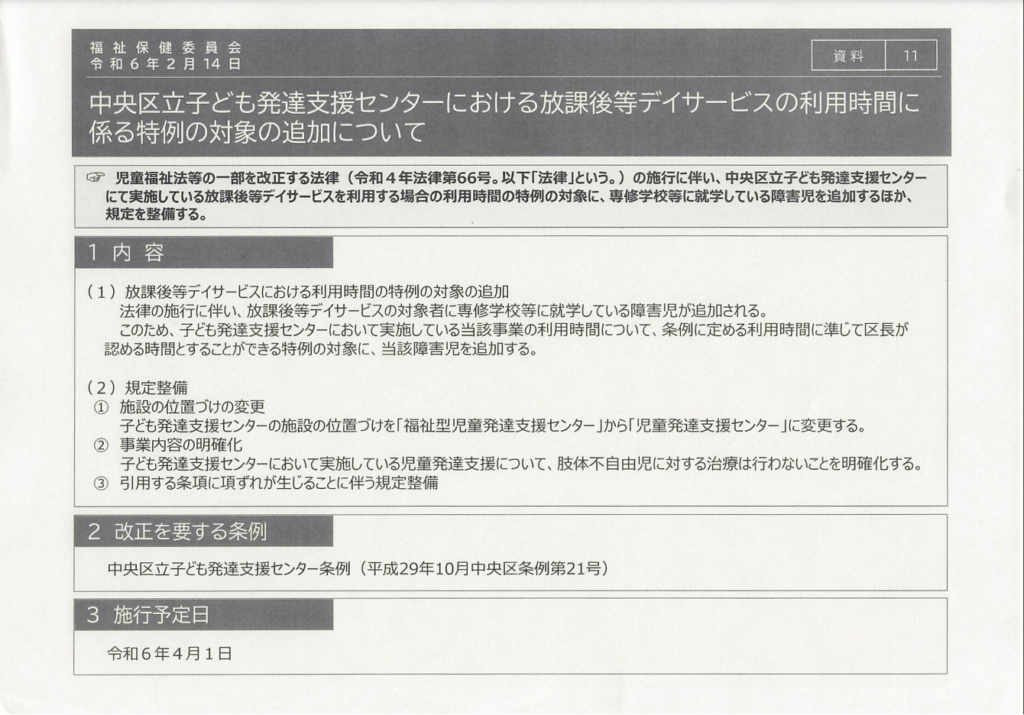

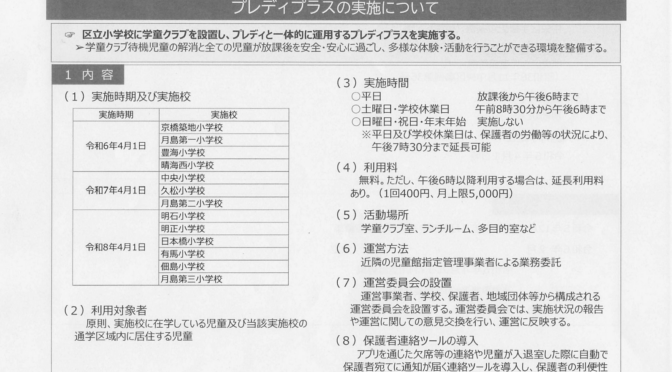

A.学童クラブにおいては申請者が多く、入れない状況が続いている。本来であれば小学校3年生以上も対応したいところではあるが、今後の取り組みとして、小学校の中に学童クラブを設置することで対応していきたい。条例上児童館の利用は17時までとしており、17時からは中高生タイムが始まるので現状は難しい。

プログラムの向上については子どもの数が多いため、職員の出来る限りの範囲でメニューを考えている。質の確保と共に、職員の配置については国の基準を元に加配などをしている。待機児童を解消すると共に質の向上も今後検討していく。

⇒まずは子どもを預けられるようになることが一番ではあるが、今後の施策と併せて、職員の増員等、質の向上も見据えた施策を検討することも要望する

以上、長くなりましたが本日の委員会質疑です。

これを持って、4年間の任期における各委員会への委員としての参加は最後となります。

1年を通じてほとんど発言をしない委員もいる中、毎回、区民の方々の要望等を中心に、調査してきた数々の政策、区の行政の疑問点などを入念に取り上げ、規定されている質問時間を毎回使い切る意識で全力を傾けて臨んできました。

これも全て区民の皆様のお陰です。

本日も長くなりましたが、私が取り上げてきた委員会の議題や、私が所属していなくても傍聴した中での委員会質疑はこれまでブログにまとめてきました。

それはまさに中央区政の現在地を表す資産となっていると思います。

私にとっても自分のブログを検索すれば過去の議事がほとんどが出てくるので、このHP自体が知識の図書館、情報資産として積み上げてきました。

それと同時に、文章にまとめることによって、自分の中で理解が深まり、区民の方々に説明する際に、整理して話せるようになります。

ここまで具体的に中央区の各問題点をまとめてきた人はこれまで中央区にいなかったと思います。

やってきてよかったと思います。

そして区政の問題点に対する理解が深まることで、その一つ一つが次の政策の礎となります。

引き続き、頑張ります。

今回もありがとうございました!!